Remerciements

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à Madame Catheline Périer-D’Ieteren, Professeur honoraire à l’Université Libre de Bruxelles, pour sa lecture de cet essai et ses remarques judicieuses sur un peintre et une époque qu’elle connaît parfaitement.

I. L’exception miraculeuse

S’il est un tableau exceptionnel, voire unique, dans la très longue et riche histoire de la peinture occidentale, c’est bien celui-là. Un peintre, au sommet de son art, reçoit la commande d’un polyptyque auquel il est prié d’accorder tous ses soins, de consacrer exclusivement le temps qu’il faudra pour en faire une œuvre parfaite qui sera vue de tous à l’endroit le plus sacré et le plus symbolique de la cité. Moment et lieu exceptionnels, où le temps un instant suspendu se condense durablement en un objet particulier destiné à servir – si les hommes et les événements l’épargnent – d’étalon pour la mesure de son présent comme de son passé et de son futur. Destiné à servir de référence quasi universelle, tant se sont concentrés en lui, non seulement de métier et de connaissance artisanale, mais surtout d’intelligence, de savoir, de participation active et créatrice à la culture humaine. Sans doute fallait-il pour cela que les circonstances fussent favorables, alors qu’elles sont le plus souvent si incertaines et si mouvantes. Il a fallu qu’un peintre s’établisse dans une ville en plein essor et que cette ville se reconnaisse en lui, toutes autorités confondues, pour lui confier l’invention de quelques-unes de ses représentations les plus significatives.

Dieric Bouts et Louvain : rencontre entre un artiste et une cité marchande, toujours improbable mais pas si rare à cette époque où la production et la commercialisation de tableaux, de sculptures et de retables, objets de culte aussi bien que de prestige social, s’organisent à l’instar des autres entreprises qui font la fortune et le renom de ceux qui les possèdent et les développent. Ces entrepreneurs et pourvoyeurs d’images occupent souvent des charges d’administrateurs de leur cité ou de conseillers de leurs commanditaires privés et publics. Ils fréquentent les cercles d’intellectuels qui, comme eux, architectes, écrivains, juristes, mathématiciens, théologiens, médecins, professeurs, etc., participent à l’émergence de leur ville dans le grand réseau européen des cités-états, des cités prises dans les états rivaux en formation, aux frontières fluctuantes.

Louvain, ville du duché de Brabant, proche de sa rivale jumelle Bruxelles, sur la route marchande de l’Angleterre à Liège et Cologne, tombe en 1430 sous la souveraineté de la Bourgogne, constellation éclatée de territoires, centraux au sud et maritimes au nord. Et qui amorcera son déclin pour avoir voulu forcer son unification territoriale contre de puissants voisins. Sans doute trop diverse socialement et trop morcelée géographiquement pour s’imposer militairement. La guerre est coûteuse en hommes et en matériel ; les villes et les campagnes renâclent à en payer le prix. Mais ce que Bouts en connaîtra sera un moment faste à tous points de vue. Sur le fond paysager de ses tableaux, sa ville d’élection s’accroît à vue d’œil de monuments caractéristiques : la cathédrale Saint-Pierre en perpétuels travaux, sa tour toujours inachevée, l’Hôtel de ville, la Grand-Place ou place du Marché, le château et l’enceinte protectrice. Sièges des différents pouvoirs tantôt hostiles tantôt alliés : l’autorité féodale, la magistrature urbaine avec ses anciens lignages patriciens et ses nouveaux bourgeois plus ou moins rapidement enrichis. Les peintres sont de ceux-là, sans l’arrogance de la noblesse, proches des marchands de tous les biens de consommation journalière ou d’articles de luxe pour la cour ou la bourgeoisie urbaine enrichie. Des mariages scellent leurs unions et renforcent leur patrimoine. Les guildes corporatives défendent bien leurs intérêts. Un atelier de peinture ne vit pas de l’air du temps : il nécessite des matières premières de qualité, une main-d’œuvre plus ou moins qualifiée. Il s’étend souvent sur plusieurs générations et ne survit que si sa clientèle est assez vaste et diversifiée. Les commandes de Bouts, père et fils, sont à cet égard assez variées, bien qu’unifiées par ce qui demeure en ce temps le lien idéologique le plus puissant : la religion chrétienne dans ses interprétations mouvantes par les autorités théologiques reconnues ou en lutte pour leur reconnaissance.

Dès 1425 s’est fondée à Louvain une nouvelle université, dans laquelle le pape approuvera bientôt l’ouverture d’une faculté de théologie qui, le développement de la philologie classique aidant – hébreu, grec et latin –, lui conférera une place croissante dans l’actualisation incessante de la doctrine chrétienne. Cologne ou Paris étaient jusque-là des références incontournables. Bruxelles, craignant, dit-on, l’indiscipline estudiantine, avait refusé d’être le siège de la nouvelle institution. En 1430, le duc de Bourgogne Philippe le Bon fait sa Joyeuse Entrée dans la ville. À partir de 1439 l’hôtel de ville sort de terre ; il mettra trente ans à acquérir la splendeur que nous lui connaissons encore. C’est assez dire qu’architectes et sculpteurs s’imposaient dans l’espace public, laissant cependant aux peintres la décoration intérieure de leurs bâtiments, terme sans doute réducteur, si l’on songe à l’importance du message véhiculé par leurs œuvres en des endroits cruciaux. Ils décorent aussi les « Joyeuses Entrées » que les villes offrent à leur souverain. Bouts participera pleinement à cette mise en valeur des salles d’audience et des lieux de culte, tant publics que privés, où se joue le grand théâtre de la sociabilité. Le reste, ce sont la violence et la force brutale des rapports de pouvoir qui en décident. Bouts meurt deux ans avant la débâcle de Charles le Téméraire en Lorraine, prélude à trente ans d’incertitude et de remise en question complète des rapports de pouvoir dans les Pays-Bas.

Tout cela ne nous a pas encore conduits au cœur de notre sujet. De quel tableau s’agit-il pour que nous nous arrogions le droit de l’affirmer unique, pour tout dire hors norme dans le grand affrontement des idées qui se joue alors encore essentiellement en termes de croyance ?

D’un tableau qui, contrairement à tant d’autres qui illustrent l’« histoire sainte », la vie plus souvent mythique que réelle des personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament, la vie des saints, des martyrs et des pères de l’Église officielle depuis plus de mille ans, pénètre d’un seul coup au cœur même de la doctrine, en ses fondements les plus profonds, en son mystère déclaré inaccessible à la raison humaine : la transsubstantiation. Plus qu’un long traité, ce qui est proposé au peintre, c’est d’illustrer de la façon la plus crédible pour l’ensemble de ses spectateurs la métaphysique la plus abstraite du dualisme chrétien : le passage de la matière à l’esprit et de l’esprit dans la matière. La Confrérie du Saint-Sacrement, son commanditaire à la fois religieux et profane, lui adjoint des conseillers qui entreront aussi physiquement que spirituellement dans son tableau, entre le décor de la ville où ils vivent et enseignent, et Abraham (excusez du peu), que Melchisédech, prêtre du Dieu Très-Haut, vient saluer et à qui il apporte le pain et le vin. Les symboles de la vie. Quel historien a jamais reçu mission de relier sa ville à la genèse du monde ? Voilà pourtant ce qui est attendu du peintre. La Cène, me direz-vous, le dernier repas du Christ et de ses apôtres a déjà fourni depuis longtemps matière aux peintres. Les récits de l’Ancien Testament également. Certes, mais alors où réside la nouveauté ?

Rarement imitée, jamais égalée, la vision originale que nous en propose Dieric Bouts dans une mise en scène magistrale est une échappée dans le temps, où le présent renvoie sans cesse au passé le plus lointain dans une spatialité des plus complexes. Maître de son pinceau, de sa forme et de sa couleur, il entrelace les perspectives, mêlant l’évocation de la réalité sensible du monde extérieur à une quête spirituelle renouvelée. La mystique contemplative médiévale se heurte au réalisme du dynamisme urbain, tandis que se profile à l’horizon une politique artistique de l’État bourguignon et de toutes les grandes dynasties au pouvoir. En créant en 1430 l’ordre chevaleresque de la Toison d’Or, Philippe le Bon a parfaitement défini le rôle unificateur qu’il entend faire jouer au christianisme dans son État : y faire régner « la vraie foi catholique », défendre l’Église et assurer ainsi « la tranquillité et la prospérité de la chose publique ». C’est cette brève période qui aura vu naître ceux que l’on ne pouvait plus mal nommer : les « Primitifs flamands ». Le temps d’une vie humaine nous a laissé Van Eyck, Van der Weyden, Campain, Van der Goes, Memling, Bosch, Metsys… et parmi eux les Bouts, père et fils. Et si le Christ proclamait n’être pas de ce monde, c’est ce monde qui lui a donné vie. Singulier paradoxe : il n’y a pas d’idées sans images. Et quelles images ! Nous avons beau avoir conçu depuis lors des représentations plus globales, plus mobiles, plus polymorphes, celles-ci ont gardé tout leur pouvoir, non seulement de séduction, mais aussi d’attraction par la profondeur des énigmes qu’elles recèlent. Plus de cinq siècles après leur élaboration, au prix de peu d’efforts d’entretien, elles nous regardent encore autant que nous les regardons. Il suffit d’un peu de curiosité et d’attention.

II. L’entrée du labyrinthe

Entre 1430 et 1480, en un demi-siècle environ, la peinture occidentale a connu un bouleversement sans précédent. Essentiellement consacrée à des thèmes religieux, elle a puissamment contribué à renouveler le regard porté sur le monde par une société imprégnée de foi chrétienne, mais remise en question par le passage de la féodalité médiévale agraire à la civilisation urbaine manufacturière et commerçante. Un acteur nouveau, la bourgeoisie des villes marchandes s’insinue dans les querelles dynastiques et, par son ressort propre, vient troubler le jeu des oppositions et des alliances entre empires et États-nations en gestation. Cette peinture connaît une floraison sans pareille sous la tutelle éphémère des ducs de Bourgogne. De l’« Adoration de l’Agneau mystique » des frères van Eyck, consacré en 1432, à l’« Adoration des mages » (1481) de Léonard de Vinci, c’est toute la représentation conventionnelle des rapports entre les hommes et leur environnement qui se modifie. Qui se modifie d’abord, on l’a souvent écrit, parce que les peintres, poussés par un intérêt croissant pour la réalité et ses interrogations immanentes, ont acquis progressivement le moyen d’en mieux rendre les apparences, le chatoiement des tons, le relief, les ombres, les profondeurs, l’épaisseur même de l’atmosphère qui enveloppe les objets. De les mettre, comme on dit, en perspective, système subtil qui alliera chez Bouts l’approche spatiale autant que spirituelle. Car les penseurs, philosophes, poètes ou théologiens n’ont pas manqué de s’emparer à cette époque de la valeur exemplative de cette vision renouvelée. L’histoire est tissée de hasards. Nous partirons de l’un d’entre eux pour mettre ces liens en évidence. L’année 1464 où Dieric Bouts signe avec la Confrérie du Saint-Sacrement le contrat de commande de son polyptyque – nous reviendrons sur ce document exceptionnel –, meurent deux hommes qui, chacun dans son domaine, auront marqué ce siècle de ruptures : le cardinal Nicolas de Cues (1) et le peintre Rogier van der Weyden, à qui Bouts doit beaucoup.

Fils exceptionnellement doué d’un batelier marchand de la Moselle, Cues fera dans l’Église romaine une « carrière » fulgurante, alliant le prêche et la réflexion spéculative à l’action la plus engagée et parfois la plus périlleuse au service de plusieurs papes. Venu d’un milieu social plus privilégié, il aurait sans doute été l’un d’eux. Sa parole enflammée aura beaucoup compté. Nous ne retiendrons ici que les aspects qui touchent à notre recherche, et ils sont triples. Il représenta dans l’Église un homme de paix, privilégiant le dialogue et la diplomatie, cherchant à convaincre plutôt qu’à anéantir ses adversaires, fussent-ils jugés par beaucoup comme hérétiques ou infidèles. Son insatiable curiosité le poussait à dégager les convergences plutôt que les divergences ou les différends. On pourrait qualifier sa démarche d’œcuménique avant la lettre (2). L’Église parut ainsi pouvoir surmonter temporairement ses schismes et divisions jusqu’à l’année jubilaire 1450. Mais en 1453 s’abattit, tel un coup de tonnerre, la prise de Constantinople par les Turcs. Dans son traité sur l’examen du Coran (3), Cues s’efforça encore de rapprocher les deux monothéismes, position qui poussa certainement le pape Pie II à adresser au sultan une lettre lui proposant la conversion, moyennant quoi il le reconnaîtrait comme le nouvel empereur d’Orient. La même année 1464, ce pape mourut à Ancône alors qu’il s’apprêtait à prendre la tête d’une nouvelle croisade. Sa disparition mit fin au projet. Dans le cas qui nous occupe – le tableau de Bouts – c’est concernant les Juifs et les rapports de la chrétienté au judaïsme, que la pensée de Cues semble proche de celle exprimée dans le tableau – à moins que ce ne soit l’inverse.

Un autre aspect que nous évoquerons concerne de plus près le statut même de l’image dans la pensée théologique du cardinal : un rôle central d’intermédiaire obligé entre la perception sensible de la nature d’origine divine et l’intuition mystique d’un créateur inaccessible et ineffable. Et c’est là qu’intervint le maître et modèle de Bouts, Rogier van der Weyden, dont les œuvres séduisirent Cues au point d’inclure son art dans ce truchement incontournable à ses yeux entre le terrestre et le divin, le matériel et le spirituel. Et quel que soit le jugement que l’on porte à ce propos, ce rapprochement eut certainement des conséquences, conférant à la corporation tout entière des « imagiers » une position plus éminente. D’artisans manuels et mécaniques, ils devinrent des représentants des arts libéraux. Plongés au cœur des débats intellectuels de leur temps, les peintres les plus cultivés furent plus que de serviles exécutants et il n’est pas rare que leurs commanditaires leur attribuent des missions diplomatiques et politiques. À la cour de Bourgogne, ils firent partie du cercle des conseillers intimes.

Archidiacre du Brabant en 1442, Nicolas de Cues sera fait cardinal en 1449. Ses origines et ses connaissances faisaient de lui le légat idéal dans l’empire germanique et les Pays-Bas. En 1452, le cardinal est à Louvain, où il prononce trois sermons les 21 janvier, 4 et 6 février. Entre ceux-ci, il s’est rendu à Bruxelles – son sermon dans cette ville est daté du 30 janvier –, et c’est dans ces deux cités qu’il a pu voir plusieurs peintures du grand Rogier, dont un tableau « de justice » à l’hôtel de ville de Bruxelles. De ce tableau, détruit lors du bombardement de 1695 par les troupes de Louis XIV, nous pouvons heureusement nous faire encore une idée par une tapisserie ancienne conservée à Berne. On y voit notamment l’autoportrait du peintre, le regard fixant le spectateur, dont Cues fit l’une des expressions de l’« omnivoyant », car : « Dieu crée à son image, comme le peintre ferait son propre portrait (4). »

La puissance expressive de la peinture nouvelle aura certainement poussé Cues a préciser sa pensée spéculative dans un écrit qui lui soit spécifiquement dédié : De Visione Dei (1453). L’ouvrage est d’abord destiné à l’édification des bénédictins du monastère de Tegernsee, dont il est le directeur de conscience. Il leur y propose une voie d’accès directe à la présence divine dans une liste non limitative d’œuvres picturales : « Si je veux vraiment vous mener par les voies humaines aux choses divines, il faut que ce soit par quelque comparaison. Or, parmi les productions humaines je n’ai rien trouvé de plus convenable à mon dessein que l’image d’un omnivoyant dont le visage est peint avec un art si subtil qu’il semble tout regarder à l’entour. On trouve de nombreuses et excellentes peintures représentant de tels visages : celle du Sagittaire, place de Nuremberg ; celle que le très grand peintre Roger a exécutée dans le si précieux tableau qui se trouve au tribunal de Bruxelles ; celle de la Véronique, dans ma chapelle de Coblence ; celle de l’Ange qui tient les armes de l’Église, dans le château de Brixen (5) et bien d’autres ailleurs. (6) »

Comme nous l’avons dit ci-avant, point n’est besoin de discuter la théorie anthropomorphique du cardinal – Dieu a créé l’univers complet comme l’œuvre jaillit d’un seul jet de l’intention de l’artiste (7) –, pour minorer l’effet de sa doctrine sur ses contemporains. Si l’on songe à notre tableau de Bouts qu’il ne connaîtra pas, de quel questionnement le peintre et ses conseillers n’ont-ils été l’objet quand il leur a fallu donner figure et forme au Christ qui nous regarde depuis le centre du polyptyque et considère chaque fidèle en particulier par-dessus la tête du prêtre officiant sur l’autel qui en est orné ?

Le troisième et dernier aspect de l’influence du cardinal de Cues sera finalement sa conception du sacrement de l’Eucharistie, au centre de la piété chrétienne de son temps et de l’œuvre de Dieric Bouts. Rappelons qu’il s’agit du dogme de la transsubstantiation, de l’ingestion symbolique de l’esprit divin par la chair et le sang du Christ, par la sacralisation du pain et du vin, sources de vie. Que celle-ci fut complète à partir d’une seule de ces « espèces » – le pain ou le vin –, voilà qui fut déjà au cœur du schisme hussite en Bohême, dont Cues eut à connaître et qu’il lui revint d’essayer de réduire. On sait aussi à quel point la prétendue profanation des hosties suscita d’hostilité envers les Juifs – en Brabant notamment – et conduisit maintes fois à leur expulsion ou à des massacres. La représentation de l’événement – Jésus célébrant la Pâque juive à Jérusalem avec ses apôtres – constituait donc un défi de taille pour tous les peintres appelés à en orner les lieux de culte. Et quel lieu serait plus indiqué à Louvain que la nouvelle église dédicacée à saint Pierre, pilier de l’institution ecclésiale ? Un sermon du cardinal à Louvain a pour titre : Venite ad me omnes (Venez tous à moi).

Comme le montre bien son biographe, Nicolas de Cues, dans sa réticence envers toutes les superstitions populaires, veut se montrer fidèle à l’esprit et non à la lettre de l’Eucharistie. « Les chrétiens ne peuvent, par complaisance, renoncer au sacrifice eucharistique, puisqu’il a été institué par le Christ ; or, les autres jugent insensé de croire à la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ, et de manger les espèces sacramentelles. – Ce sacrement, dit Paul, signifie seulement que nous trouvons dans le Christ notre nourriture spirituelle, comme dans le pain, notre réfection corporelle. Il est à espérer que tous les fidèles voudront goûter en ce monde, par la foi, celui qui, dans l’autre, sera en vérité la nourriture de notre vie (8). » Ce sacrement spirituel donné par l’institution demeure capital chez Cues, car il est homme d’ordre pour qui l’Église est le corps du Christ, alors que toutes les scissions réformées qui s’annoncent seront, à l’instar de celle des Hussites, fondées sur l’obéissance au Christ et à son enseignement avant l’obéissance à l’Église dont il demeure, quelle que soit sa largeur de vue, un haut dignitaire. De cette attitude, il ne peut se départir sans se déjuger. Et ce, aussi grand que soit son intérêt pour les sciences de son époque. De même que la géométrie et l’optique le fascinent et qu’il honore leur rôle dans le bouleversement en cours de la vision du monde – et de Dieu –, il puisera dans l’astronomie et ses savants calculs les éléments d’une tentative d’uniformisation du calendrier. Son Reparatio calendarii (Rectification du calendrier, 1437) lui avait déjà servi à préciser la date de la fête de Pâques, puisque selon la tradition celle-ci devrait se célébrer à l’équinoxe de printemps. Le monde aurait débuté au printemps, la mort du Christ n’étant que son renouveau à la date anniversaire de sa création. Rien de tout cela n’était encore normalisé comme aujourd’hui. Dans tous les domaines, une société en pleine mutation, en plein mouvement, manquait de repères fixes. Or il n’y a de vérités immuables que mathématiques. La globalisation avait commencé et dès la fin du siècle s’ouvrira la voie du Nouveau Monde. On voyageait plus que nous n’avons tendance à l’imaginer. Un voyageur, le bourgmestre de Mons, qui fit avec quelques compatriotes le voyage en Terre sainte, faisait encore commencer l’année à Pâques et son calendrier n’était pas le nôtre (9).

Dans cette période où les érudits chrétiens relisent les penseurs païens antiques – et combien Nicolas s’enthousiasme à chaque redécouverte de textes anciens –, cette période où l’Église de Rome ouverte au courants profanes s’efforce de se les assimiler, le cardinal est de ceux qui se montrent des plus souples et des moins scolastiques. Venu de la mystique allemande des Frères de la vie commune, il tentera d’allier leurs intuitions aux ouvertures des sciences nouvelles. La visite de ce prélat peu ordinaire a dû laisser des traces dans la jeune université de la cité brabançonne, et il serait à peine concevable que ses théologiens – les conseillers de Bouts – n’aient pas été tentés de le suivre dans le milieu urbain qui était le leur et compte tenu du désir de renouveau qui anime souvent les jeunes générations. Pour Cues, l’Eucharistie est sacrement d’union plutôt que d’exclusion. Il recherchera donc dans toutes les croyances opposées ce qui, à ses yeux, ne les sépare pas de façon irrémédiable. Et puisque l’œuvre de Bouts se limite aux sources juives du christianisme, retenons ce que Cues pense de l’Ancienne Alliance, source et légitimation de la Nouvelle : les Juifs seraient trop asservis à la lettre de leurs Écritures et trop attachés aux biens sensibles et temporels. Il ne sera donc pas facile de les amener au Christ, mais rien n’est impossible à Dieu. « Leur résistance n’est cependant pas de nature à compromettre l’union, car ils sont peu nombreux et n’ont pas pu troubler l’univers par leurs armes (10). » Nous verrons plus loin si l’analyse de l’œuvre de Bouts confirme ou non nos hypothèses.

III. Le Christ vivant

Examinant les œuvres du passé, il est bien difficile de ne pas s’égarer en conjectures qui ne refléteraient que notre situation et nos préoccupations présentes. Plus le temps a passé et plus rares sont les sources qui nous permettraient de les replacer dans leur contexte, et le danger augmente d’autant de les dénaturer complètement. S’agissant ici d’un témoignage des relations judéo-chrétiennes, vieux de plus d’un demi-millénaire, le poids du récent génocide qui a conclu ces relations conflictuelles risque d’infléchir d’autant notre jugement dans un sens ou dans l’autre. L’anachronisme qui guette tout historien est ici particulièrement redoutable. La mauvaise conscience est aussi mauvaise conseillère que la bonne.

Une chance assez rare nous a conservé un précieux document : le contrat passé entre le peintre Dieric Bouts et son commanditaire, la Confrérie du Saint-Sacrement de l’Église Saint-Pierre à Louvain, dans une relation de totale confiance qui repose sur ses productions antérieures – dont une, Le Martyre de saint Érasme, a déjà été réalisée pour elle dans le même lieu – et sur l’appartenance au même milieu social urbain de gens de métiers intellectuels, artisanaux et manufacturiers. Tout, dans ledit contrat, respire la confiance et l’engagement mutuel. Il s’agit d’un document public qui donne connaissance à tout un chacun des droits et devoirs des parties. La Confrérie est une association d’entraide réciproque, de bienfaisance et d’édification religieuse. C’est sa raison d’être, sa vocation que le peintre va devoir « imager » au milieu de l’Église qui porte le nom de l’apôtre fondateur de l’institution, sur un autel où se célébrera précisément la messe sacramentelle dédiée à l’alliance intime des fidèles avec le sacrifice du Sauveur. Et pourtant, contrairement à tant de représentations doloristes – flagellation, crucifixion, mise au tombeau – c’est le Christ vivant et célébrant la Pâque qui sera au centre de l’œuvre, dans une mise en scène exceptionnelle de la continuité entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Fait assez rare pour être souligné.

À quoi s’engage le peintre ?

Á réaliser un polyptyque en trois volets : un volet central représentant la Cène de Notre-Seigneur avec les 12 apôtres ; deux volets latéraux comportant chacun deux scènes empruntées à l’Ancien Testament, à savoir dans l’ordre cité la Manne céleste, Melchisédech, Élie et le repas de l’Agneau pascal selon l’ancienne loi. Tout cela sera peint au mieux selon le talent que lui a donné Dieu et sans s’épargner, ni temps ni peine.

De leur côté, les quatre représentants nommément cités de la Confrérie s’engagent à lui payer 200 florins rhénans, dont 25 à titre d’acompte, le solde suivant l’avancement du travail.

Le peintre sera conseillé par deux professeurs de théologie afin de développer les parties citées, dont il est clair pour tous les co-contractants qu’elles participent d’un thème unique et sont étroitement reliées les unes aux autres. Nous ne saurons rien de la collaboration de l’artiste avec ses conseillers, mais il est permis de supposer que le développement de l’œuvre doit beaucoup à leurs échanges. La caution de l’université est importante sur le plan de l’orthodoxie religieuse, mais elle laisse la porte ouverte à tout l’apport créateur du peintre dans le domaine considérable qui est le sien : personnalisation des lieux, décors, vêtements, accessoires, caractères, mouvements, etc. C’est dans leur synthèse que se distingueront les véritables maîtres. L’université y joue sa crédibilité théologique, le peintre sa réputation d’artiste-artisan.

Le document dont toutes les parties reçoivent copie est daté du 15 mars 1464, ce qui laisse une certaine marge d’interprétation selon les calendriers alors en vigueur. L’œuvre semble achevée en février 1468.

Sans aucune certitude, la plupart des critiques actuels émettent l’hypothèse que les deux conseillers théologiques sont représentés au haut du volet gauche, dans l’épisode où Abraham s’incline devant le grand-prêtre Melchisédech, tandis que les quatre responsables engageant la Confrérie figurent sur le panneau central, prenant ainsi part, mais à distance respectueuse, à l’événement représenté (11).

L’illustre prédécesseur de Bouts, Rogier van der Weyden, avait déjà représenté l’ensemble des sacrements accordés par l’Église entre la naissance et la mort et les avait situés dans la perspective architecturale impressionnante d’un chœur gothique se déployant sur les trois volets de son triptyque exécuté vraisemblablement entre 1445 et 1450. Bouts et ses conseillers se concentreront pour leur part sur l’origine de la communion chrétienne dans une perspective temporelle remontant à Abraham, voire à la création de toute chose par Dieu le Père, distributeur dans le lointain des cieux de la Manne céleste. Comme chez Van der Weyden l’axe de la composition générale se focalise sur le Christ, mais ce n’est plus le crucifié pleuré par ses proches ; c’est le Christ vivant entouré de ses disciples. Derrière le crucifié de Van der Weyden, légèrement décentré sur la gauche mais cette fois dans l’axe du chœur figuré et non du tableau, un prêtre officie devant un autel semblable à celui qui recevra l’œuvre de Bouts. On a souvent commenté l’usage de plus en plus précis des règles de la vision monoculaire dans les tableaux de la Renaissance en gestation. Chez Van der Weyden et chez Bouts, comme nous le verrons, cette discipline optique coïncide avec d’autres considérations de mise en page de la surface du tableau : un autre ordre, qui relève souvent d’une géométrie plane symbolique, organise l’équilibre et le mouvement des figures. Le sens de l’intervention picturale s’en trouve enrichi et la tension entre ces visions superposées résulte certainement d’une réflexion excédant largement le seul métier.

Ce sera pour nous l’occasion de reprendre l’exaltation de l’image peinte par Nicolas de Cues et les fondements philosophiques de sa théorie de l’image comme mode de connaissance globale, cette adéquation visuelle de la nature et de l’intelligence que nous pouvons en avoir. La peinture offre à ses yeux le précieux avantage de nous fournir simultanément des perceptions qui s’excluent logiquement. Il intitulera ce concept central de sa pensée : la coïncidence des contraires. Approche intuitive teintée de mysticisme ? Sans doute, mais qui fait à ce moment du peintre un interlocuteur privilégié ; c’est à lui qu’il revient d’inventer cette forme de vérité révélée par l’image.

|

| Fig. 5 - Dieric Bouts, Le Retable du Saint-Sacrement. Perspective redressée de la vue vers le centre urbain. |

Si le tableau de Van der Weyden semble populariser l’image d’un christianisme triomphant dans une civilisation occidentale en train de s’urbaniser, de sortir de son cadre médiéval pour s’adapter à l’extension des échanges et à la diffusion d’une production élargie de biens de consommation courants, voire de luxe, Bouts paraît remettre l’accent sur la tradition vétérotestamentaire. Dans des querelles sociales aussi médiatisées par le discours religieux, il nous semble aujourd’hui bien difficile de saisir les enjeux sous-jacents de ces affrontements. L’Adoration de l’Agneau mystique des Van Eyck opposait encore en deux ensembles compacts se faisant face l’ « Ancienne » et la Nouvelle Alliance, poursuivant ainsi le thème médiéval de la Synagogue à présent aveugle mais source incontestée de la légitimité d’un Christ prophète de la lignée de David. À côté de cette interprétation de savants et de clercs s’était largement développée une foi populaire, relayée par la prolifération des intercesseurs locaux, des saints miraculeux, et la multiplication des reliques et lieux de vénération de toutes sortes. Était-ce l’émergence de nouveaux savoirs, la fondation de nouvelles universités, le prestige d’une culture païenne redécouverte qui poussaient à repenser et à raffermir les fondements de la croyance ? Le retour à la vérité révélée des textes, au peuple de la révélation, au seul peuple de l’histoire – fût-il mythique – à qui Dieu était apparu dans toute sa puissance, s’imposait-il comme une étape incontournable dans une nouvelle affirmation du pouvoir de l’Église sur les nouveaux maîtres temporels – empereurs, rois, princes, ducs, etc. – de territoires plus étendus et plus puissants. En 1452, l’empereur Frédéric III, déjà à la tête du Saint Empire romain germanique, se fait couronner à Rome. Le rêve d’un christianisme universel est bien présent. À bien considérer le grand polyptyque de Bouts, et à l’exception des contemporains qui s’y sont invités, tous les protagonistes sont encore des Juifs, même si les institutions religieuses commanditaires se les sont depuis longtemps appropriés en annonciateurs ou fondateurs d’une Église dissidente et bientôt officielle. La reconnaissance de cette filiation n’a cependant pas pour but – ne nous y trompons pas – de redonner vigueur à la souche juive, bien loin de là. Après Vatican II, certains admirateurs de l’œuvre de Bouts ont cru y déceler une forme anachronique de « philosémitisme » ou bien le résultat de la considération pour une communauté juive présente à Louvain et peut-être économiquement active (12). On ne trouve cependant pas trace de la reconstitution d’une telle communauté après son expulsion et sa répression au siècle précédent. Notre hypothèse est que nous nous trouvons en réalité en présence d’un important débat à l’intérieur même de la chrétienté. Nous y reviendrons à travers l’interprétation de la figure de Judas, indice combien révélateur des positions en présence et surtout des clivages à venir. La représentation de la Pâque juive ne doit pas non plus nous induire en erreur : elle traduit fidèlement le texte biblique, alors que son cérémonial judaïque a depuis longtemps évolué.

| 3 images | Diaporama |

Dans le tableau d’autel commandé à Dieric Bouts, les références ne sont juives que dans la mesure où les Évangiles s’en sont servis, faisant de tous les personnages issus de l’Ancien Testament des annonciateurs inspirés de la messianité de Jésus. Bouts s’inscrit là dans une longue tradition. Mais il est vrai que les conseillers théologiques du peintre l’interprètent à leur manière ; ils ont le respect de leurs modèles, ne les déforment ou ne les ridiculisent pas, à une époque où le « peuple chrétien » a intériorisé son appartenance à une autre « espèce » que celle à laquelle appartient le traître et vénal Judas. Et il y a bien là de quoi susciter quelques interrogations.Si le dernier repas du Christ est inspiré des Évangiles, les quatre panneaux latéraux découlent littéralement des Livres de Moïse, à savoir de la Genèse et de l’Exode, et du Livre des Rois. Le tout pour la plus grande gloire d’une corporation qui s’enorgueillissait de fournir à la population sa nourriture de base : l’indispensable pain.

IV. Entrer en peinture

Le moment est venu de pénétrer dans l’objet de notre étude. Mais tant de siècles ont passé, tant d’habitudes et de conventions se sont émoussées au fil du temps ou ont laissé place à de nouvelles, que nous nous sentons maladroits pour aborder des œuvres répondant à des attentes qui ne sont plus les nôtres. Le récit biblique, matière de la quasi-totalité des images produites à ce moment, nous est devenu moins familier ; la tradition des attitudes, expressions et gestes stéréotypés nous échappe. La peinture n’est plus le support visuel privilégié des grands récits ; la photographie, le cinéma, la télévision l’ont relayée. Et même en possession du fil conducteur du discours sous-jacent, par quel bout l’aborder, par où prendre possession du message qui se développe dans le temps et dans l’espace ? Le retable est une succession de lieux et d’événements. Comme dans un livre, la tradition occidentale nous a accoutumés à déplacer notre regard de haut en bas et de gauche à droite ; c’est aussi la direction privilégiée des grandes diagonales qui structurent l’œuvre. Il y a des redondances pour nous servir de guides : les deux tables couvertes de nappes blanches et d’objets familiers, autour desquelles sont rassemblés les convives d’un repas, six dans le coin inférieur gauche, douze entourant le Christ sur le panneau central, sans compter les assistants occasionnels. Cette partie de l’histoire sainte, au moins, doit nous être familière. La succession des quatre panneaux latéraux a pu varier dans le temps, et bien que la disposition actuelle semble la plus évidente, il arrive encore à certains commentateurs de la contester. Les deux repas se situent dans des habitations au décor familier, les trois autres panneaux dans des paysages traversés d’un chemin – le premier, à gauche, en haut, devait être familier à tout habitant de Louvain, les deux autres évoquent des montagnes lointaines. Dans le ciel, en haut, à droite, seul Dieu le Père pouvait ainsi, de sa fenêtre illuminée, considérer ses créatures.

| 4 images | Diaporama |

Complétons donc le récit, comme ne pouvaient manquer de le faire les autorités ecclésiastiques pour leurs ouailles, et comme le firent certainement pour Bouts et la Confrérie du Saint-Sacrement les deux conseillers dont le contrat l’avait pourvu : « les honorables maîtres Johannes Vaerenacker et Aegidius Bailluwel ».

Une remarque préalable s’impose : le retable de Dieric Bouts s’étant inscrit exclusivement dans la tradition chrétienne, tous ses commentateurs jusqu’à nos jours, qu’ils fussent religieux ou laïques, ont privilégié le panneau central et se sont contentés de ne trouver dans les volets latéraux que les prémices de la célébration du repas christique ou des mets et boissons que l’on y consomme : l’agneau, le pain et le vin.

« À raison, car les quatre scènes typiques sont conçues afin de préparer au thème central et d’y conduire. Les scènes vétérotestamentaires sont ainsi présentées selon une accentuation particulière. Cela signifie que le contenu complexe qu’elles ont dans l’Ancien Testament y a été réduit. Cette manière de procéder se justifie pleinement d’un point de vue théologique. Il est rarement possible de saisir l’ensemble du contenu d’un événement biblique. Chaque théologien sélectionne et accentue ; ceci se justifie, pour autant que des événements secondaires ne deviennent pas principaux ni que des événements essentiels ne soient ignorés. Lorsque Bouts se sert des panneaux latéraux pour produire un sentiment de respect pour le pain de l’Eucharistie, il introduit un propos parfaitement justifié par les scènes de l’Ancien Testament et qui se maintiendra dans le temps. Et sa présentation de ces scènes typiques résulte assurément de la compréhension que l’on avait de l’Eucharistie au 15e siècle (13). »

À cette lecture exclusivement théologique, on objectera aisément son caractère réducteur. Elle fait du peintre, des représentants de la Confrérie – Rase van Baussele, son administrateur, Laureyse van Winge, Reyner Stoep et Staf Roelofs, boulangers – et même des deux professeurs cités ci-avant des individus privés de toute autre préoccupation ou intérêt. Des citoyens de Louvain, du duché de Brabant, de l’État de Bourgogne ignorant de toute vie civile ou politique, sans autre conviction que religieuse. Or rien n’est plus faux.

S’il est à l’époque des citoyens instruits, informés et ouverts sur le monde, c’est bien dans cette riche ville d’environ vingt mille habitants et dans les Pays-Bas du Nord qu’on les trouve. C’est à eux que le tableau est destiné ; c’est à eux que son récit doit parler et c’est à eux, nécessairement qu’il parlera du monde connu, du monde craint et espéré, même si c’est apparemment – mais apparemment seulement – en termes mythiques perçus comme historiques, bref en termes bibliques. Car si l’histoire représentée remonte quasi à la création lointaine de ce monde, c’est à Louvain qu’elle commence et qu’elle s’achève. À l’entame du récit, au sommet du panneau latéral gauche, c’est devant cette ville que s’ouvre le premier épisode, tandis que le dernier, sur le grand panneau central, s’y déroule. Les fenêtres ouvertes de la haute salle où selon le récit sacré le Christ prend son dernier repas plongent dans son activité quotidienne. La boucle est ainsi bouclée.

V. Un choix problématique

L’énigme cependant demeure : pourquoi Bouts et ses conseillers ont-ils choisi cet épisode obscur de la rencontre entre un roi-prêtre et Abram l’Hébreu vainqueur de plusieurs autres rois qui avaient emmené son frère en captivité ?

« Melchisédech, roi de Salem, apporta du pain et du vin ; il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit : ‘Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre ! Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains !’ » (Genèse, 14, 18-20 (14) ).

Les théologiens, nous l’avons vu, se contentent de cette allusion au pain et au vin, présents dans le sacrifice pascal, pour justifier ce choix. Le lecteur des Livres de Moïse, à l’énumération des générations précédentes, comprend cependant que l’histoire des hommes est déjà longue avant que n’apparaisse Abraham, et le pain et le vin y sont déjà mentionnés à plusieurs reprises : c’est Dieu qui a donné à l’homme « toutes les plantes portant semences » (1, 29), qui lui a dit après la chute de nos ancêtres : « À la sueur de ton front tu mangeras ton pain » (3, 19) ; c’est Dieu qui se détourne (pourquoi ? ) de Caïn le laboureur qui lui fait l’offrande des produits de son sol, tandis qu’il honore son frère berger (4, 5) ; c’est Noé qui découvre le vin et s’en saoule (9, 20). Tout cela évidemment se passe avant la dispersion des hommes et Babel. Dieu paraît même avoir tiré aussitôt après le déluge les premières leçons de sa création, « car il dit en son cœur : ‘Je ne maudirai plus désormais le sol à cause de l’homme parce que les penchants du cœur de l’homme sont mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout être vivant comme je l’ai fait. Désormais, tant que durera la terre, semailles et moissons, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais plus’ » (8, 21-22).

Tout cela notre corporation de boulangers le sait. Plus que sur Melchisédech, plus que sur le pain et le vin, c’est sur Abram – devenu peu après dans la Bible Abraham – que s’interroge le monde chrétien, sur ce père des nations guerrières qui se combattent, pillent et détruisent les récoltes, incendient les villes, imposent de charges et de taxes des populations accablées. La paix du Christ, la paix dans le Christ est bien fragile, et voici qu’au loin, depuis une quinzaine d’années à peine, est apparu (ou réapparu plus puissant) un ennemi qui relève d’une foi différente et mal connue : l’islam. À laquelle Abraham a également donné naissance, lui qui, sous l’œil de Dieu et avec sa complicité, a prêté sa semence à deux souches. Nous y reviendrons.

L’histoire d’Abraham, il doit l’avoir bien lue, notre théologien louvaniste qui, derrière un seigneur de l’escorte, indique à son aîné, la plume à la main, le geste du patriarche incliné devant le représentant du Très-Haut. Ne lui dit-il pas : « Nous aussi nous sommes de la descendance d’Abraham » ? Par notre voix, Louvain accueille Melchisédech venu bénir Abraham, père des nations. Mais par ce geste, reconnaissons-nous tous les enfants de la semence d’Abraham pour légitimes, les fils d’Ismaël ou d’Israël, les fidèles de Moïse ou de Mahomet, des Églises d’Occident et d’Orient, les circoncis dans la chair ou dans l’esprit ? Un tableau, daté comme toutes les œuvres de l’homme, ne saurait suffire à répondre à toutes ces questions. Mais il en porte témoignage.

Ce précédent illustre doit les aider à rappeler à tous, et aux rois des nations en particulier, qu’ils doivent tout au Créateur de l’univers, dont le Christ, Fils de Dieu, a pour ambition d’unir tous les hommes dans une foi unique.

« Iahvé dit à Abram : ‘quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Je veux faire de toi une grande nation, te bénir et rendre grand ton nom. Tu seras une bénédiction : Je bénirai qui te bénira, et qui te méprise, je le maudirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi’ » (Genèse, 12, 1-3).

Notre récit débute sous un ciel serein ; il fait beau sur Louvain, une période de félicité semble s’être ouverte pour la cité. Chantier actif, elle grandit à vue d’œil. Nous allons pouvoir entrer à présent dans le cœur du sujet, par la voie naturelle de nos yeux et de notre entendement, en une boucle de lecture sans fin, chaque fragment renvoyant à un autre, dans un perpétuel recommencement. Suivons ce guide de nos sens et de notre raison, si imparfait soit-il.

|

| Fig. 13 - Le Miroir du Salut humain. Bois gravé représentant la Pâque juive et Melchisédech offrant à Abraham le pain et le vin. |

|

| Fig. 13.1 - Le Miroir du Salut humain. Bois gravé représentant la Dernière Cène et La Manne céleste. |

Notre regard se dirige instinctivement du ciel clair au-dessus de la ville familière vers le centre géométrique du premier panneau, vers la remise du pain et du vin, du prêtre au patriarche, et ensuite, quasi par gravité le long de l’axe des panneaux de gauche vers la table de la Pâque juive. Ce panneau du bas ne possède pas d’axe médian ; tout, dans la composition – quatre personnages d’un côté, deux de l’autre, le décentrement de la perspective et donc de la table – conduit notre œil à se reporter vers le panneau central, et passant par son centre géométrique – la main du Christ bénissant – à gravir la diagonale ascendante de la composition pour nous retrouver sous le regard du Père dans sa trouée céleste, au centre du panneau supérieur droit. Là encore, par symétrie avec le panneau de départ, nous descendrons par gravité de la récolte précieuse de la manne céleste vers le songe d’Élie, miraculeusement guidés par le V ouvert des ailes de l’ange. L’inclinaison du prophète endormi renvoie à nouveau par symétrie avec celle de la Pâque juive jusqu’au centre géométrique du panneau central. L’observateur qui, par-delà ce point, laisserait son regard traverser les larges baies lumineuses qui donnent sur la ville, reviendrait tout aussi naturellement à son point de départ, à Louvain, à la ville qui l’enveloppe quand il pénètre dans la haute église Saint-Pierre où il se trouve. Merveilleuse connaissance de la nature humaine au service d’une démarche proprement picturale. Sans effort, nous avons suivi la ligne du temps biblique, passant de la Genèse (l’histoire d’Abraham) à l’Exode (la Pâque juive et à la récolte de la Manne), ensuite au premier livre des Rois, pour finir, via les sollicitations des Évangiles, voire de saint Paul ou des Pères de l’Église, à la grande scène (Cène) centrale, but et convergence ultime de l’œuvre.

Dans le récit de l’Exode, Bouts et ses conseillers suivent rigoureusement l’ordre chronologique : la célébration de la Pâque y est décrite au chapitre 12 et la manne au 16.

« Iahvé dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Égypte : ‘Que ce mois-ci soit pour vous le commencement des mois ; il sera le premier des mois de votre année (15). Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites : le dixième jour de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra en commun avec le voisin le plus proche, selon le nombre des personnes ; vous compterez les participants à cet agneau d’après ce que chacun peut manger’ » (Exode, 12, 1-4).

Et après la description de l’agneau ou du chevreau, et de leur préparation, le texte en vient à l’habillement requis dont Bouts s’inspirera aussi : « Vous le mangerez ainsi : les reins ceints, des chaussures aux pieds et le bâton à la main. C’est la Pâque de Iahvé » (Ex. 12, 11).

Chez Bouts, les maîtres de cérémonie sont le couple qui fait face au spectateur ; les voisins les plus proches – un autre couple – sont debout à leur gauche, immédiatement adossés au cadre central : la Pâque de Jésus. La parenté de l’homme avec ce dernier a pu faire penser que ces « voisins les plus proches » anticipaient la chrétienté à venir. Les deux derniers convives semblent des dignitaires, à en juger par leurs habits. Ils tiennent le bâton de l’errance dans le désert ; le Christ et les apôtres sont assis, ils forment la Nouvelle Alliance annoncée en chemin par l’Ancienne. Le rite juif de commémoration de la sortie d’Égypte est plus amplement décrit dans la tradition mosaïque non retenue par le christianisme.

Il nous paraît important d’introduire ici une autorité quasi incontestée dans l’Église, à qui, nécessairement, nos conseillers théologiques ont dû faire appel pour justifier leur expertise : Thomas d’Aquin. Sa « Somme contre les gentils (16) » a quasi deux-cents ans quand ils sont consultés. S’écartant de la tradition chrétienne par référence au « Philosophe » emblématique, Aristote, Thomas s’efforce d’argumenter rationnellement, y compris sur les questions du dogme. Or dans la Partie IV de son traité, relative aux sacrements, l’Eucharistie occupe une place de choix. Développant longuement le débat sur l’incarnation, il dépeint la nature de l’Eucharistie dans des termes réalistes susceptibles de « parler » au peintre.

« Et comme il était convenable que des effets spirituels soient donnés sous des images visibles, cet aliment spirituel nous est donné sous la forme de ces réalités dont l’homme use le plus communément pour son alimentation corporelle. Ces réalités sont bien le pain et le vin. Aussi ce sacrement nous est-il donné sous les espèces du pain et du vin (17). »

Thomas combat ensuite les interprétations des infidèles, au nombre desquels, rappelons-le, ne figurent pas les Juifs. Au contraire, et ceci éclaire peut-être cette représentation inhabituelle de leur célébration pascale, Thomas d’Aquin réfute une interprétation qui les exclurait, examinant de façon surprenante à nos yeux, de quelle farine devrait être pétri ce pain. Qu’importe, répond le grand Dominicain, mais :

« L’usage du pain azyme [sans levain, J. A.] convient cependant mieux à la pureté du corps mystique de l’Église, qui se trouve symbolisée dans ce sacrement. Notre Pâque, le Christ, a été immolée. Célébrons donc la fête, avec les azymes de la sincérité et de la pureté. Ainsi est exclue l’erreur de certains Grecs qui prétendent que ce sacrement ne peut être célébré avec du pain azyme, opinion que les textes de l’Évangile réfutent de manière évidente (18). » Et notre théologien de conclure avec son assurance coutumière : « Ainsi, nul désaccord entre les Évangélistes ; il est évident que le Christ, à la Cène, a consacré son propre corps, en se servant de pain azyme. C’est donc manifestement à bon droit que l’Église latine se sert de pain azyme dans ce sacrement (19). »

Quant à la nourriture céleste que Dieu fit descendre sur les Hébreux lors de leur traversée du désert, et qu’ils ne connaissaient pas, « Moïse leur dit : ‘C’est le pain que Iahvé vous donne pour nourriture. Voici ce que Iahvé a commandé : Que chacun de vous en ramasse ce qu’il faut pour sa nourriture, un omer par tête, suivant le nombre de vos gens ; chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente’ » (Ex. 16, 15-16). Des consignes que Iahvé leur avait données, les Hébreux ne firent pas bon usage, ce dont Dieu fit reproche à Moïse. Mais malgré ces incidents : « Les enfants d’Israël ont mangé la manne pendant quarante ans, jusqu’à leur arrivée dans un pays habité ; ils ont mangé la manne jusqu’à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan » (Ex. 16, 35).

Le prophète Élie, lui, ne fait irruption qu’aux livres des Rois. Après avoir confondu les prophètes de Baal, il est obligé de s’enfuir dans le désert, où il se couche épuisé et attendant la mort. « Et voici qu’un ange le toucha et lui dit : ‘Debout, mange’. Il regarda, et voici à son chevet une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d’eau. Il mangea, but et se recoucha de nouveau. L’ange de Iahvé vint une seconde fois, le toucha et dit : ‘Debout ! mange, car le chemin est trop long pour toi’. Il se leva, mangea et but, et, soutenu par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb.

Comme dans son pendant de la Pâque juive, le panneau du songe d’Élie est décentré, mais cette fois vers la gauche ; le pain d’Élie est déjà orienté vers le panneau central comme l’était le plat du sacrifice dans celui du rite mosaïque.

Il est temps à présent de revenir à la scène centrale. Le peintre et ses conseillers ont, comme nous l’avons vu, voulu nous y conduire à travers l’Ancien Testament, y choisissant les passages déjà orientés dans ce sens par les Évangiles. Le retable de Bouts traduit ainsi quasi littéralement la transfiguration du Christ, telle que la rapporte saint Matthieu ; les témoins en sont « Pierre, Jacques et Jean son frère », les seuls apôtres directement identifiables de part et d’autre de Jésus. « Alors il se transfigura sous leurs yeux : son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis, voilà que leur apparurent Moïse et Élie qui conversaient avec lui » (Matthieu, 17, 2-3).

Une nuée lumineuse les enveloppe alors, qui terrorise les disciples ; quand elle se dissipe, Jésus est à nouveau seul et leur défend de révéler leur vision à personne. « Les disciples lui demandèrent : ‘Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir d’abord’ ? Il répondit : ‘Élie vient et il va tout restaurer. Toutefois, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l’ont pas reconnu ; ils ont même fait de lui ce qui leur a plu, et le Fils de l’homme sera traité par eux de la même façon’. Alors les disciples comprirent qu’il leur avait parlé de Jean le Baptiste » (Matthieu, 17, 10-13).

Cette interprétation évangélique fait de Jean-Baptiste un avatar d’Élie, le prophète dont les Juifs espèrent toujours qu’il se manifeste lors de la fête de Pâque – est-ce lui que Bouts fait passer furtivement derrière les dignitaires (scribes ? ) participant à la célébration et qui lui tournent le dos ? – et de Moïse un autre annonciateur du Sauveur chrétien. Si ce passage de Matthieu n’est qu’implicite dans l’ordonnance de Dieric Bouts, son plus jeune fils, Albrecht (vers 1455-1549) consacrera plus tard à la Transfiguration une superbe peinture.

VI. Entre Pâque juive et Communion chrétienne ?

Le panneau central du polyptyque du peintre majeur de Louvain est sans doute son œuvre la plus commentée, tant elle se prête à l’exégèse chrétienne, tant le peintre y a introduit de clés pour sa compréhension, et s’est servi avec subtilité de tous les instruments à sa disposition pour en complexifier la vision. La curiosité des artistes de l’époque pour les sciences nouvelles, les problèmes mathématiques, optiques, physiques leur permettra d’expérimenter des formes de perception spatiale combinant une illusion de profondeur avec des canevas d’organisation géométrique de la surface peinte, soumettant la répartition des figures et des couleurs aux intentions de l’œuvre. Tout se passe, en d’autres termes, comme si les lois physiques avaient à se plier à une discipline supérieure de l’esprit, maître souverain en son domaine.

La séduction intellectuelle des formes géométriques fondamentales – cercle, carré, triangle – et leur combinatoire constituent pour ces peintres un enchantement et une découverte permanente. Elles sous-tendent évidemment les décors architecturaux dans lesquels se déroulent les scènes représentées, mais structurent aussi bien les paysages que la disposition des personnages, l’équilibre des masses, la répartition des grands mouvements qui animent la surface peinte. Le point de fuite des lignes parallèles de l’espace scénique unique où se joue la communion intime de tous les participants avec la présence mystique du Christ est une convention établie par le peintre, dans la mesure où aucun spectateur n’occupera jamais la place qui correspond à cette vision monoculaire unique. Le cadre du tableau délimite pour nous le côté manquant de cet espace scénique dans lequel le peintre nous invite à pénétrer à partir des points de vue aléatoires qui seront les nôtres, sous ce plan horizontal idéal auquel ne renvoient que quelques repères épars dans le tableau. Ce jeu de l’esprit, ce plaisir de la connaissance du ressort intime de l’œuvre, on dirait que le peintre se les est réservés. Peut-être est-ce le secret qu’il entendait partager avec ses commanditaires et un public plus instruit. Les surfaces planes des différents panneaux sont d’abord ordonnées par les lignes verticales et horizontales, échiquier sans équivalent dans la vision binoculaire humaine dont aucune forme de projection courbe n’a jamais pu rendre parfaitement compte.

Combien d’espaces illusoires cohabitent dans cette « chambre optique » ? D’abord un espace qui se veut réaliste et qui s’organise par la convergence des fuyantes parallèles vers le point de fuite F1 situé sur le linteau de cheminée sur une horizontale passant aux pieds de la statue de Moïse, placée dans l’axe de la baie qui prolonge l’espace intérieur vers un jardin clôturé par un mur crénelé. De quoi attiser déjà la curiosité du fidèle et l’ouvrir au questionnement théologique. Nous avons vu que le centre géométrique du panneau central correspondait à la main du Christ bénissant les apôtres. Mais Bouts, fidèle à la symbolique eucharistique, va réussir à fixer l’attention sur la petite tache blanche de l’hostie incarnant la transsubstantiation et à en faire le véritable centre de l’ensemble des figures géométriques imaginables s’inscrivant dans des cercles concentriques à partir de ce petit point immaculé. Sur l’axe vertical du panneau, symétriquement au point de fuite et en miroir par rapport à lui, Bouts va concevoir un point de fuite « inversé » permettant un placement purement arbitraire des convives de façon à ouvrir l’espace central où va se dérouler le drame de la trahison de Judas ; mais celle-ci n’a pas encore eu lieu, de la manière que beaucoup de peintre se plairont à illustrer : Jésus désigne celui qui le vendra en lui tendant une bouchée du pain de communion. Nous verrons combien cette « retenue » de Bouts et de ses conseillers va susciter d’interrogations jusqu’à nos jours. Contentons-nous pour le moment de noter l’attitude encore paisible des apôtres malgré le face à face tendu de Jacques le Majeur et de Judas qui nous tournent le dos. Tout se joue dans l’opposition des visages, partiellement des habits et de la main de Judas énigmatiquement tournée vers l’extérieur de la communion, comme s’il n’y participait déjà plus complètement. C’est bien autour de l’hostie et donc de la nature divine particulière de Jésus que le drame à venir se concentre : deux apôtres face à nous : Pierre et Jean ; deux autres de dos et le Christ impassible, axe imperturbable du monde.

Que l’on partage ou non le message délivré, on ne se privera pas d’admirer ce moment d’intense réflexion et de vaste culture.

Dans cette composition calculée, tout paraît cependant d’un parfait naturel ; pas un geste ne nous semble contraint, chacun se livre à ses pensées. Et bien que Bouts ait déjà une lignée de prédécesseurs dans la figuration de la Cène, il en renouvelle le thème et l’actualise comme le feront ses illustres successeurs. Nous sommes loin des premières représentations dans les mosaïques de Ravenne, où les convives sont à moitié couchés à la romaine sur des divans. Depuis lors, chacun des peintres a été confronté à une démonstration picturale qui pouvait être lourde de sens – et de risque d’hérésie. La forme de la table – ronde, elliptique, carrée, rectangulaire, en fer-à-cheval – la répartition des convives, leur rôle, leur hiérarchie posent à chaque fois problème. Bouts a choisi : quatre apôtres de face, de part et d’autre de Jésus, deux de dos et trois disposés latéralement de chaque côté ; une solution qui privilégie l’équilibre qui règne encore dans l’assemblée ; pas d’outrances ni de grands gestes déclamatoires. Nos théologiens ont opté pour la voie de l’accommodement raisonnable qui sied à des érudits ; ils paraissent assez assurés de leur fait pour pouvoir se montrer conciliants.

De même que les volets latéraux nous ont préparés par l’Ancienne Alliance à l’actualisation de la foi proposée par la Nouvelle, le panneau central instaurant l’Eucharistie au centre du dogme chrétien multiplie les rappels des origines : sous la statue de Moïse déjà mentionnée, couronnant une niche contenant un petit lavabo, une arcature de pierre taillée prend appui sur les figures d’Adam et Êve. Celles-ci sont tellement petites – signe de l’éloignement de nos premiers ancêtres dans le temps – qu’elles échapperont complètement à l’attention du spectateur, davantage encore que la coupe placée à gauche du manteau de cheminée : celle qui, vraisemblablement, attend la venue du prophète Élie. Est-ce pour affirmer la cohérence de sa propre démarche que le peintre s’attache à ces détails infimes ? D’autres allusions empruntées à la tradition chrétienne sont apparemment plus familières aux fidèles, comme la colonne supportant les deux arcs du mur de droite, allusion à la flagellation du Christ, introduction au martyre qui l’attend. Du moins est-ce ainsi que l’interprète encore le théologien moderne (20). Faut-il le suivre dans toutes ses supputations. Celui-ci voit dans la fermeture de la cheminée placée derrière le Christ – panneau de bois marqué d’une croix – un pur symbole, le rappel même du croisillon de la fenêtre en fond de la Pâque juive ; or la scène se déroule au printemps, fenêtres et portes sont ouvertes et il était d’usage d’obturer les grandes cheminées par des panneaux ou tapisseries amovibles. Mais comme nous sommes ici partout dans le registre symbolique, beaucoup d’interprétations sont permises.

VII. Des rapports judéo-chrétiens

Les relations judéo-chrétiennes appartenant à l’histoire de longue durée, plus importante me paraît, vue d’aujourd’hui, la recherche du sens de l’œuvre dans une interminable confrontation aux contours très fluctuants. Les rapports entre des groupes s’identifiant comme juifs et une société majoritairement chrétienne depuis le IVe siècle appartiennent à la fois à l’ordre du réel et à celui de l’imaginaire, ce dernier ayant souvent pris le pas sur toute autre considération, vu le poids très relatif des communautés juives, dispersées, très diverses et d’influence réduite dans tous les domaines du pouvoir économique ou politique. Cet important écart entre conditions réelles d’existence et représentation imagée, voire fantasmée, nous semble à ce point prégnant qu’il oriente toute autre approche de la question. Il est demeuré quasi inchangé jusqu’à la fin du XIXe siècle, soit pendant un millénaire et demi.

Ce fait est évidemment lié au rôle prépondérant pendant toute cette période du facteur religieux comme fondateur du lien social par-delà les clivages sociaux de toutes natures. Pour l’essentiel, ce rôle n’est pas encore fondamentalement remis en cause ; de fait, il ne peut l’être et ne le sera pas, tant que le dogme, dans son mystère apparent, demeure accepté comme tel par un grand nombre d’individus et donc exclu de tout contrat social rationnellement négocié.

Toute religion fondée sur une vérité révélée échappant aux hommes reste par nature intolérante : elle postule qu’il n’existe qu’une seule vérité et qu’il est de son devoir devant Dieu d’y convertir les incroyants. Tout au plus, peut-elle varier dans les modalités de cette conversion espérée et des moyens pour y parvenir. C’est d’une société majoritairement chrétienne qu’émanent alors toutes les représentations, celle des Juifs bibliques autant que des chrétiens qui revendiquent leur succession.

Qu’en est-il de cette Église à l’époque où Bouts reçoit cette importante commande célébrant l’Eucharistie ? Le rappel des fondements judaïques du christianisme est demeuré une constante depuis les premiers temps de l’Église du Christ. Il semble avoir été réactivé dans les milieux monastiques, comme en témoigne l’extraordinaire popularité d’un ouvrage repris ultérieurement dans le cadre de la politique bourguignonne : le Speculum Humanae salvationis (21) ou « Miroir du salut humain ». Cet ouvrage d’un moine dominicain, remontant à 1324, a été abondamment recopié avant d’être largement diffusé par la xylographie et ensuite par l’imprimerie. Son texte et ses illustrations furent à la base de nombreuses représentations de l’Ancien et du Nouveau Testament. Les conseillers théologiques de Bouts le connaissaient certainement. Fidèle à une tradition déjà ancienne, l’auteur du Speculum décline, chapitre après chapitre, les « préfigurations » vétérotestamentaires de la passion du Christ. Des légendes juives, chrétiennes et païennes s’y mêlent étroitement aux textes canoniques. À côté de la traduction française de Miélot, « Le Miroir de l’humaine Salvation », on trouve des traductions en flamand et néerlandais, langues également parlées dans l’empire bourguignon.

Le chapitre XVI rapproche quatre des thèmes développés par Bouts : l’Eucharistie, Melchisédech et Abraham, la Pâque juive, la distribution de la manne céleste.

Les quatre gravures qui illustrent ce chapitre sont reproduites ci-dessous. La date de l’édition latine qui les contient semble trop incertaine pour les considérer avec certitude comme une source d’inspiration du peintre louvaniste (22). L’ajout par Bouts du songe d’Élie pourrait avoir été inspiré par ses conseillers. Au chapitre XXXIII du Speculum, ce prophète est évoqué, mais dans un autre contexte.

Plutôt que le rapprochement des thèmes, c’est davantage l’esprit dans lequel Bouts les a traités qui restera quasiment unique dans l’histoire de la peinture occidentale. Contrairement au texte du Speculum, les Juifs n’y sont pas stigmatisés en assassins du Christ (23). Il en est de même de la représentation de Judas, ce qui a suffi pour que la théologie moderne post-Vatican II imagine des relations particulièrement favorables entre une communauté juive de Louvain et l’entourage du peintre. Mais peut-on vraiment souscrire à cette interprétation moderne ?

Le théologien contemporain déjà cité écrit ceci à propos de la figure de Judas dans le panneau central de notre polyptyque : « Bouts devait connaître cette équivalence établie depuis des siècles entre mal et laideur. S’il renonce à l’appliquer, il rompt avec la tradition et veut nous dire quelque chose à propos de Judas, quelque chose d’inhabituel et de courageux. Si l’on considère de près le visage de Judas, on doit tout d’abord constater qu’aucun des autres convives à table ne présente des traits psychologiques aussi expressifs. Le visage tout entier, le dessin de la bouche entr’ouverte traduisent un sentiment difficilement exprimable : résignation, dépit d’avoir découvert quelque chose ou quelqu’un, combat intérieur avant de prendre une décision. Il n’y a probablement pas dans la peinture des anciens Pays-Bas d’autre visage sur lequel se lise un processus aussi complexe et compliqué. Bouts représente Judas comme un homme qui, après une longue fréquentation de Jésus et de longues réflexions sur sa personne, en est venu à cette douloureuse conclusion : ce Jésus ne peut pas être le messie ; à moins que si. Un tel conflit dans lequel toute décision se heurte aussi à des arguments opposés est particulièrement difficile à trancher. Judas en est imprégné et il tend à se décider contre Jésus. Dans la tradition, Judas est le plus souvent représenté en homme déjà résolu à trahir. Bouts le montre au moment de devoir décider. […] Pour une représentation si impopulaire d’un personnage déjà négativement connoté, il fallait avoir une réflexion peu conventionnelle et une lecture de la Bible sans préjugés (24). »

Si ces propos dénotent une observation attentive de la peinture de Bouts, c’est leur interprétation qui nous paraît anachronique et forcée. En effet on ne retrouve nulle trace d’une communauté juive de Louvain qui aurait pu pousser à une telle révision doctrinale. La supputation – nous reviendrons sur ce point – de l’origine juive d’une influente famille de la ville, convertie et cliente du peintre, paraît tout aussi peu assurée. Pour se faire une opinion historiquement fondée, il faudrait éclairer le débat théologique en cours par son arrière-plan politique, à savoir les rapports de la papauté et de ses représentants avec les autorités politiques : la cour de Bourgogne, les aristocraties féodales locales, les magistratures urbaines, les métiers. Nous penchons pour une lecture fondée sur un débat propre aux différents courants chrétiens, dont le rapport aux origines mosaïques n’est qu’un discriminant interne. Dans la lutte permanente entre orthodoxie, réformation et déviations hérétiques, le retour aux sources, à la pureté supposée de l’Église primitive sont d’importants critères de légitimité. Point n’est besoin d’une présence juive réelle ; il ne s’agit que d’idéaux abstraits, de Juifs imaginaires dotés pour les besoins de la cause de tels ou tels défauts ou qualités. Van Eyck (ou son entourage), avant Bouts, avait parfaitement illustré la rupture entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance, bien qu’elles puisent toutes deux à la « Source de vie », pour reprendre le titre du tableau célèbre, aujourd’hui au Prado. Face aux autorités ecclésiastiques du Nouveau Testament se tiennent celles de la Synagogue aveugle en la personne de son grand prêtre Aaron. Cette idée fondamentale n’est pas remise en question chez Bouts. La rupture est depuis longtemps consommée, mais la messianité du Christ ne peut s’affirmer sans la prémonition prophétique, c’est-à-dire juive.

Nous montrerons d’abord que la position de Bouts et de ses conseillers répond effectivement à une conjoncture politique particulière qui n’aura que peu d’écho ; déjà ses successeurs immédiats, dont son fils Albrecht, s’écarteront de sa vision ; que la politique de Philippe le Bon qui la sous-tend ne sera que de courte durée et prendra fin à sa mort en 1467, date qui coïncide avec l’achèvement du tableau, et certainement à la disparition brutale de son fils Charles le Téméraire dix ans après. C’est cette politique humaniste éclairée et relativement pacifique qui forme, selon nous, le fond politico-religieux du regard de Bouts. Nous verrons ensuite se creuser l’écart entre les disciples du Christ et s’isoler la figure de l’apôtre « juif » Judas, du traître, source d’un fantasme mortifère de l’Église triomphante : le peuple déicide, peuple assassin de chrétiens purs et désintéressés. Une idéologie intériorisée jusqu’au judéocide par les nazis et loin d’avoir été complètement éradiquée des consciences.

Nous disposons de nombreux témoignages des acteurs de cette politique bourguignonne ainsi que de la mentalité de leurs successeurs. Nous ne pourrons en choisir que quelques-uns, mais que nous croyons suffisamment typiques pour étayer nos hypothèses.

Il n’existe à notre connaissance qu’une seule œuvre à avoir été directement inspirée par celle de Bouts ; appartenant au Grand séminaire de Bruges et exécutée par un épigone (25) de moindre talent, elle reprend de gauche à droite : la Pâque juive, la Cène et le Songe d’Élie. Les parentés aussi bien que les divergences sautent aux yeux. Les perspectives sont malhabiles et fluctuantes. La Pâque juive semble indiquer la présence de trois couples et deux hôtes, placés cette fois dos au public. Le Songe d’Élie décalque en plus resserré celui de Bouts. Dans le repas pascal du Christ, c’est Judas qui paraît occuper l’axe central du panneau et, la bourse à la main, s’isole à nouveau des autres disciples. Il n’est cependant pas encore possédé du diable comme le décrit l’Évangile de Jean. Manifestement, le peintre semble ici subir la contrainte des formats plus qu’il ne les organise ou ne les domine. Jésus, Jean et Pierre ne jouent plus qu’un rôle de figurants. Avec la reprise du thème de l’Eucharistie par Albrecht Bouts, à une date déjà beaucoup plus tardive, vers 1500, la mise en scène conçue par le père est encore respectée dans ses grandes lignes, alors que Judas est déjà devenu en d’autres lieux ce personnage typé, marqué par ses traits et son vêtement, et de façon non équivoque par son absence d’auréole, donc de sainteté.

| 7 images | Diaporama |

Que s’est-il donc passé dans la société européenne dans le dernier quart du XVe et le premier quart du XVIe siècle, disons grosso modo entre 1475 et 1525, dans ces années où couve une révolte contre Rome, le schisme protestant, cette nouvelle brèche dans l’unité chrétienne que certains tentaient de maintenir ou même d’élargir ? Philippe le Bon ne conçut-il pas, lui aussi, un projet de croisade pour unir des royaumes chrétiens ? Mais le rapport entre autorités civiles et religieuses s’avère fragile ; un état de tensions permanentes règne entre elles, qui déstabilise les relations marchandes ; la population des villes en souffre, mais sans doute moins que les populations rurales constamment forcées de contribuer aux frais des conflits. Avant de tenter de répondre à cette question, examinons encore quelques raisons qui ont pu faire voir aujourd’hui encore, dans le tableau de Dieric Bouts, l’expression d’un moment particulier des relations judéo-chrétiennes, due à l’influence réelle de Juifs vivant à Louvain. Il s’agit pour nous de pures supputations sur base de rapprochements hasardeux. Il en est ainsi de la place qu’aurait occupée une importante famille ayant, au sens propre du terme, pignon sur rue dans l’une des principales artères de la vieille ville.

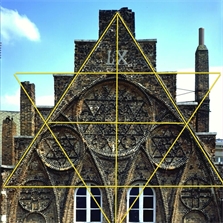

VIII. De l’ambiguïté des symboles

On sait apparemment peu de choses, semble-t-il, de cette famille au nom curieux, ‘t Sestich (littéralement : « Le soixante »), dont la belle maison à façade gothique présente une composition architecturale en « étoile de David ». Cette étoile à six branches, formée de deux triangles équilatéraux opposés inscrits dans un cercle, est une figure bien connue des bâtisseurs de l’époque. Appelée parfois aussi « sceau de Salomon », elle évoque certainement de nos jours Israël ou le judaïsme, mais cette reprise du symbole ancien ne doit pas nous induire en erreur. Du temps de Bouts, cette équivalence n’existait pas. Est-ce elle qui a conduit à supposer une origine juive à cette famille provenant sans doute d’une région de langue allemande ? Probablement de Sistig dans l’Eifel, dont le nom dériverait de sextus en latin. Outre trois étoiles inscrites dans des cercles, la façade tout entière est composée sur ce principe. Soixante (en chiffres romains) renvoie au nom de la famille propriétaire de la maison.

| 2 images | Diaporama |

L’usage architectural de cette forme est fréquent : on la retrouve ainsi dans la représentation de l’église N.-D. du Sablon à Bruxelles dans Le mariage de la vierge (anonyme, dit Maître de la Vue de Sainte-Gudule, vers 1480, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, fig. 21), ou dans la cathédrale d’Alet (fig. 22), qui aurait servi de décor à Van der Weyden (Adoration des Mages, 1450-55, Alte Pinakothek, Munich). Les amateurs de spéculation mathématique, autant que les architectes, peintres ou sculpteurs en firent un grand usage.

Supposer une origine juive aux ‘t Sestich paraît d’autant plus hasardeux, qu’ils avaient commandé à Dieric Bouts (ou à son atelier) un triptyque pour l’autel privé de leur maison. Ce magnifique ensemble, aujourd’hui au Prado, qui fut surnommé « Perle du Brabant », est une profession de foi chrétienne : l’Adoration des Mages sur le panneau central, saint Jean-Baptiste et saint Christophe sur les volets latéraux. Certes, moins l’on en sait, plus les spéculations de toutes sortes se donnent libre cours. S’agit-il pour une famille marchande enrichie de déposer ses richesses aux pieds du Christ nu, c’est-à-dire d’honorer les pauvres et de se montrer charitable ? La composition savante du tableau autorise aussi les interprétations les plus libres. De nombreux détails intriguent : le limaçon du premier plan, le portrait d’un inconnu dans l’escorte, tandis que d’autres, telle la colonne de la flagellation, renvoient à une symbolique déjà conventionnelle.

| 4 images | Diaporama |

Dans cette production de Bouts au sommet de son talent, c’est à nouveau la complexité et l’intelligence des règles de composition qui nous frappent. Le point de fuite est décentré à droite de l’axe du panneau ; il se situe sur une verticale passant par la flèche projetée de l’église Saint-Pierre. Une fois encore, Bouts a le génie de disposer ses personnages avec souplesse sur une trame rigide, d’allier mouvement et rigueur avec une invention proprement picturale : les trois Rois mages gravissent une marche pour mieux venir s’incliner devant le nouveau-né. Contrairement à d’autres tableaux contemporains, l’étoile qui les guide est absente ; il fait déjà jour quand ils sont arrivés. La légende de Jacques de Voragine précise qu’elle a cessé de luire quand ils sont parvenus à Jérusalem, incarnée ici par Louvain. De fait, le mouvement général du tableau est engendré par la translation des deux axes verticaux (celui passant par le centre géométrique et celui du point de fuite) qui permet à Bouts de découper un carré dans un autre. Ce mouvement est celui des trois Mages qui s’agenouillent de plus en plus. Le peintre laisse volontiers des traces de ses constructions. Ainsi, l’horizon passe par le plan d’eau visible dans la fenêtre du fond.

| 6 images | Diaporama |

IX. De l’image à l’icône

Deux œuvres de la maturité de Bouts contribueront encore à le situer parmi les peintres les plus en vue de son temps. Le triptyque du Martyre de saint Hippolyte fut réalisé à la demande d’Hippolyte de Berthoz, conseiller à la cour de Bourgogne. Inachevé à la mort de l’artiste, son volet de gauche fut réalisé, semble-t-il, par Hugo van der Goes. Mais le couronnement de la carrière du peintre officiel de la ville de Louvain fut sûrement le tableau dit « de justice » que les magistrats lui commandèrent pour la salle du conseil de leur prestigieux hôtel de ville. Également interrompu par la mort de Bouts, nous ne possédons que deux panneaux sur les quatre prévus. L’exemple « historique » de la réparation d’une erreur judiciaire devait servir de leçon à tout ce que la société du temps comptait de puissants. Bouts s’y révéla comme un conteur hors pair et célébra une fois encore la magnificence de sa ville. Mais n’étant pas au centre de notre propos, nous ne le retiendrons que pour aborder la diversité de ses commandes, et surtout de leurs liens avec l’autorité religieuse et son ambition d’arbitre suprême des pouvoirs profanes.

| 3 images | Diaporama |

Après ce panorama des commandes passées à un peintre, c’est-à-dire à un producteur d’images savantes mais avant tout édifiantes, peut-être pourrons-nous cerner davantage le sens de l’exaltation de l’Eucharistie, du Saint-Sacrement, de l’appropriation par les hommes d’un peu de la substance divine en la personne du Christ rédempteur. Car telle est la leçon qu’il est demandé au peintre d’illustrer au mieux de ses moyens. Il s’agit bien de célébrer la foi chrétienne et à travers elle, le rôle unificateur que les institutions religieuses entendent jouer. Ce qui est en jeu, c’est bien la légitimité de ce pouvoir d’intervention dans tous les domaines de la vie sociale. Pour ce faire, le monothéisme chrétien, par le truchement de ses représentants qui s’estiment les plus fidèles au message prêté au Christ, est en lutte permanente contre les tendances séparatistes centrifuges autant que contre les cultes déjà séparés, ses adversaires.

Pourquoi le message théologique doit-il être constamment adapté ? Parce que les rapports sociaux se modifient sans cesse, le pouvoir de fait, celui des armes, passant à de nouveaux acteurs, dont l’autonomie politique est en rivalité avec les prétentions de l’Église. Alliances, oppositions, compromis diplomatiques coexistent en permanence. Malgré la disparition durant plus d’un demi-millénaire de nombreux témoignages, la recherche historique nous fournit assez de documents pour servir à l’intelligence du tableau de Bouts et de ses interprétations théologiques. Les communautés juives ont été réprimées et celles qui subsistent sont impuissantes à peser sur ces querelles théologiques ; le Juif est déjà en grande partie le « perfide », littéralement au sens latin « celui qui a trahi sa propre foi » ; l’islam, pour sa part, constitue plutôt une référence externe, celle de l’« infidèle », de celui qui n’a pas la vraie croyance et qu’il faut combattre. La guerre contre lui est sainte, tandis que le Juif doit être converti pour revenir à soi. Si Bouts et ses conseillers théologiques mettent l’accent sur la continuité entre Ancien et Nouveau Testament, ce n’est nullement par égard pour lui, mais dans le souci de s’appuyer sur les seules sources jugées légitimes, celles des textes canoniques, à l’exclusion des innombrables légendes, hagiographies fantaisistes de saints innombrables, et du culte des reliques. Il s’agit d’une position particulière au sein des querelles internes de l’Église.

Le pouvoir temporel centralisé sur de vastes territoires est en train de prendre de l’ampleur.