l’impressionnisme en Belgique : l’épopée d’un art libre

L’art belge de la seconde moitié du xixe et du début du xxe siècle se révèle comme l’une des périodes les plus fastes de son histoire. En écho à la prospérité économique sans précédent dont jouit le pays, les développements artistiques de cette époque atteignent un épanouissement et un rayonnement exceptionnels. En effet, au cours de ces quelques décennies, la Belgique est alors à la fois le terreau fertile de l’art moderne et la plaque tournante – Bruxelles, sa capitale, spécifiquement – des avant-gardes européennes. Tous les acteurs marquants de la scène culturelle européenne, et même mondiale, enclins au renouveau, tissent des liens plus ou moins intenses avec la Belgique.

Outre ce statut de terre d’accueil, la Belgique voit sa peinture s’épanouir en diverses voies (impressionnisme, symbolisme, expressionnisme), mais également l’architecture et les arts décoratifs Art nouveau, qui bénéficient d’une reconnaissance mondiale encore actuelle. Parmi ces courants, des personnalités marquantes renforcent encore le rayonnement international de l’art belge de cette période ; ainsi James Ensor – dont l’œuvre, dense et puissante, oscille entre impressionnisme et expressionnisme – ou Fernand Khnopff – dont l’univers symboliste délicat et énigmatique envoûte toujours aujourd’hui.

La richesse et la variété de l’art belge de la fin de siècle ont fait l’objet de recherches générales d’envergure depuis plusieurs décennies, comme de travaux plus ciblés sur certaines de ses principales tendances. Cependant, l’impressionnisme n’a plus suscité d’étude ni d’exposition spécifiques, en Belgique comme à l’étranger, depuis celles, approfondies, de Serge Goyens de Heusch dans les années 1980-1990 (1). Ce courant se déploie toutefois de manière continue tout au long de cette époque et ses mues successives alimentent en profondeur l’avènement d’un art moderne.

À l’instar de l’exposition qu’il accompagne, cet ouvrage vise précisément à remettre à jour, et peut-être à révéler à un large public, les caractéristiques et les épisodes clés de l’impressionnisme belge. Dans ce cadre, notre essai se présente tel un panorama synthétique de la mouvance impressionniste en Belgique au gré duquel nous pouvons observer comment l’intérêt des peintres pour la couleur, la lumière et le renouvellement des pratiques picturales ont été le ciment d’un art spécifiquement belge, et surtout libre.

Aux sources de l’impressionnisme

De l’académisme au réalisme

De l’académisme au réalismeDurant la première moitié du xixe siècle, le développement artistique en Belgique est, à l’image des principaux foyers artistiques européens, principalement marqué par l’académisme. C’est donc essentiellement un art d’Idée et de concepts moraux, mais aussi un art soumis à des principes esthétiques codifiés – le mimétisme étant, dans ce contexte, érigé en objectif –, qui domine alors le paysage artistique européen. Le système académique oriente les artistes vers une pratique balisée : les sujets sont inspirés de l’Antiquité gréco-romaine ou des grands auteurs ; l’esthétique se fonde principalement autour des notions de précision dans le dessin, dans la maîtrise de l’anatomie, de travail méticuleux en atelier et de l’imitation des anciens... Ce courant classicisant règne également en Belgique (2).

|

| Fig. 2 – Gustave Wappers, Épisode des journées de Septembre 1830 sur la place de l'hôtel de ville de Bruxelles, 1835, huile sur toile. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. |

Créée en 1830 de l’émancipation de la domination des Pays-Bas, la Belgique est le terreau fertile d’un art alimentant la légitimation et la construction d’une identité nationale. Dans ce cadre, deux principaux courants, empreints d’académisme, occupent la scène artistique : le romantisme, d’une part, mettant en scène des héros locaux et des épisodes fastes du passé susceptibles de glorifier et révéler la puissance de la jeune Nation, courant représenté notamment par Gustave Wappers (ill. 2) ou Louis Gallait ; l’historicisme, d’autre part, s’appuyant sur la réinterprétation, voire la réhabilitation des styles les plus épanouis des siècles précédents tels le gothique et la Renaissance flamande illustré par exemple par Henri Leys ou Henri De Braekeleer (3).

Principalement mû par l’élaboration d’une identité nationale et l’établissement d’organes et d’outils structurant son développement (tels que le Salon triennal instauré avant même la création du pays, dès 1813 et inspiré directement du Salon officiel français, organisé en alternance à Bruxelles, Anvers et Gand) (4), l’art belge des années 1830 à 1850 se déploie en deux axes principaux : entre quête identitaire et appui sur diverses ressources et modèles étrangers. Il joue donc d’emblée d’un équilibre aussi habile que délicat entre la mise en avant de spécificités locales tout en s’imprégnant des principaux préceptes esthétiques venus d’ailleurs, spécifiquement de France. Ce balancement sera constant tout au long du siècle et constitue même une problématique fondamentale dans l’approche et la compréhension de l’art belge.

C’est du reste selon cette logique que le développement de l’art en Belgique connaît un tournant décisif au milieu du siècle, en 1851 précisément, lorsque Gustave Courbet fait sensation au Salon de Bruxelles avec ses Casseurs de pierres (5) (ill. 3). Il se détourne volontairement des codes et poncifs académiques, privilégie le traitement de sujets ordinaires issus de la réalité contemporaine et dévoile un style franc qui assume les empâtements de la matière picturale, ainsi que les touches divulguant l’amorce d’une gestuelle libre. S’il bouscule la critique et le public, il fait d’ailleurs également le lien avec la tradition picturale locale ancestrale qui témoigne d’une nette prédilection pour le réel, pour « la vérité concrète et supérieure qui est le style des êtres et des choses (6) » et pour une certaine « jouissance à exprimer la matière dans sa santé et sa graisse (7) ».

Soucieux de relater la vie « vraie », l’ici et maintenant, et privilégiant l’usage d’une peinture qui se montre sans fards dans sa matérialité, Courbet ouvre la voie à la modernité et trouve un écho particulièrement favorable auprès d’artistes belges disposés au changement. Camille Lemonnier – écrivain naturaliste, critique d’art prolifique, ardent défenseur d’une identité culturelle belge – ne manque pas de saisir l’impact décisif du passage de Courbet en Belgique, estimant que sous son influence « c’est une ère de peinture qui s’annonce (8) ». La jeune Nation, en plein essor industriel, en plein bouleversements socio-économiques, sensible aux causes et aux problématiques sociales mais aussi encline, depuis plusieurs siècles, à l’entretien d’un lien étroit avec le réel, témoigne dès lors d’une sensibilité accrue à l’égard du réalisme, nourri par ailleurs par la philosophie positiviste (Auguste Comte, Pierre-Joseph Proudhon) et l’idéologie socialiste en pleine expansion à l’époque.

Sous l’impulsion de Courbet, la Belgique s’ouvre donc au réalisme qui « révèle les Belges à eux-mêmes (9) ». Des artistes comme Louis Dubois, Charles de Groux ou Alfred Stevens nourrissent activement l’ancrage réaliste en Belgique (10). Et c’est dans ce sillage précis, que le paysagisme – étape fondatrice de l’impressionnisme en Belgique – jaillit.

La vague paysagiste

La vague paysagisteL’avènement du réalisme libère les pratiques artistiques tant en ce qui concerne les orientations iconographiques que les expérimentations esthétiques. En effet, l’intérêt nouveau des artistes pour leur environnement direct incite à une nette prédilection pour des sujets proches et contemporains. En opposition explicite aux thématiques et aux genres dominant les salons officiels, ce sont des scènes de la vie moderne ou populaire et des paysages qui se voient désormais particulièrement investis par les artistes aspirant à un renouveau de la peinture, dès les années 1860.

Et c’est en premier lieu plus spécifiquement dans le registre du paysage que la libération artistique se déploie. La prédilection pour le matiérisme, mettant en valeur la factualité de la peinture au gré d’empâtements et de jeux plastiques libres, est effectivement directement issue du réalisme. Cette plasticité nouvelle, opulente et fertile, met au jour l’attrait particulier des paysagistes pour les effets variés de lumière, de couleur et de transparence. Dorénavant, c’est bien un rapport direct entre l’artiste et le sujet qui est établi – la tendance aux pratiques de plein air connaît un essor significatif durant toute la seconde moitié du siècle –, ce rapport favorisant l’épanouissement de la liberté d’expression et la valorisation des sensations à travers une peinture-vérité.

Se détournant du pittoresque, du narratif et de l’anecdotique, les paysagistes développent et portent ces tendances novatrices à un degré de maturité remarquable autour des années 1870-1880. Notons que dans les années 1850-1860, déjà, le Belge Théodore Fourmois (1814-1871) insuffle au paysage une fraîcheur inédite dans les tons, les lumières et le frémissement original, bien que ténu, de la touche. Ces prémices du renouveau qui se font discrètement sentir permettent de lui accorder le statut, honorable, de « demi-audacieux » comme le soulignait avec pertinence Robert Hoozee (11).

L’influence des maîtres anglais John Constable et Joseph Mallord William Turner – dont les ciels délicats ou les marines subtiles font preuve d’innovation et de prouesses techniques dans le traitement des transparences et des luminosités –, puis de l’école de Barbizon – dont nombre de ses représentants (Jean-François Millet, Camille Corot, François Daubigny, Théodore Rousseau) furent exposés régulièrement aux salons belges dans les années 1860 (12) – consolident l’apport réaliste dans l’épanouissement du paysagisme en Belgique.

Sur leurs traces, la vague paysagiste prend toute son ampleur dès 1863 autour de Camille Van Camp, Joseph Coosemans, Alphonse Asselberghs et Hippolyte Boulenger, qui se réunissent en périphérie bruxelloise, à Tervueren, pour dépeindre, avec inventivité et fertilité, les paysages champêtres et boisés à l’orée de la forêt de Soignes. C’est Hippolyte Boulenger, en écho explicite au groupe français, qui qualifiera ce rassemblement local d’« école de Tervueren » à l’occasion de son exposition au Salon de 1866 (ill. 4).

Boulenger devient la figure de proue du courant paysagiste. Sa vitalité, sa fougue et sa liberté d’expression remarquables l’érigent très tôt en précurseur de l’impressionnisme belge et, a fortiori, de la modernité en Belgique. Cette place lui sera d’ailleurs accordée dès les années 1880 par la génération des impressionnistes qui lui succède. Sept années après le décès précoce de l’artiste, un critique de la revue progressiste L’Art Moderne relate encore la force et l’intensité de l’œuvre de Boulenger : « Qu’est-ce qui attire, qu’est-ce qui séduit surtout ? Ce n’est pas le site, quoi qu’il en soit, ni l’expression de la nature, quoiqu’elle ait de la pénétration. Non, c’est l’arrangement entre les lignes, vives, spirituelles, imprévues, ou dans les tons, vibrants, adroitement nuancés, harmonieusement agencés, tantôt opposés, tantôt confondus avec une hardiesse toujours heureuse. […] Partout on sent la main, on sent la patte, active, habile, nerveuse, posant le coup de brosse, enlevant la touche, accrochant aux bons endroits la lumière ou l’accent, décrivant prestement le trait, le dirigeant avec sûreté qui ravit […] c’est cet ensemble de qualités souples et déliées, tenant au métier compris dans sa plus haute et sa plus noble signification, c’est cette verve, cette fougue dans le coloris et le pinceau, qui placent Boulenger hors de pair (13). »

Dans son célèbre essai rétrospectif sur l’art belge, Camille Lemonnier souligne également l’exaltation et la véhémence immanentes à la peinture de Boulenger : « Les ciels qu’il fait à cette époque trahissent une sorte de soif maladive de la lumière ; il l’absorbe et s’y roule comme si, averti qu’elle allait bientôt cesser pour lui, il avait résolu de s’ensevelir sous une apothéose de clartés. Roses comme des fleurs mystiques, les nuées se défont et croulent par-dessus les plaines qu’il nous montre en se perdant dans la profondeur gris perlé des horizons ; et l’on pense à ce beau jour de la vie qui lui aussi va se dissoudre dans les ombres d’un déclin prématuré (14). »

À la suite de Boulenger, c’est toute une génération d’artistes – dont nous pouvons mentionner pour dignes représentants Guillaume Vogels ou encore Isidore Verheyden – qui s’adonne aux recherches de lumière, de couleur et aux jeux de pinceaux inédits. Et c’est tout autant dans le registre des marines, alors également en vogue, que les expérimentations esthétiques se déploient. Les colorations subtiles, l’éclat solaire, les tourments des ciels et l’irisation des reflets aquatiques de Louis Artan illustrent avec éclat la maîtrise exceptionnelle par l’artiste de ces préceptes novateurs.

Le paysagisme, développé entre 1860 et 1880, constitue donc une étape fondatrice de l’impressionnisme en Belgique. Ce courant éveille le jeune pays à la sensibilité de l’œil, à l’expression individuelle et à la liberté d’expérimentations plastiques. Sans doute contribue-t-il aussi, indirectement, à la poursuite de la construction identitaire amorcée précédemment. D’une part, en s’appropriant et valorisant les multiples richesses du territoire national dépeint, d’autre part en révélant une facture proprement belge, faite de la propension aux empâtements riches et généreux, tout en respectant le réel qui ne se dissout pas sous l’effet des mouvements du pinceau et de la densité des colorations. Les Français contemporains, notamment de l’école de Barbizon, se démarquent, quant à eux, par une exécution plus immatérielle, une plus grande fluidité de la touche et une prédilection pour une palette généralement plus claire.

La Société libre des beaux-arts

La Société libre des beaux-artsCette phase innovante se consolida naturellement autour d’une société artistique créée en 1868 à l’instigation du peintre Camille Van Camp : la Société libre des beaux-arts (15), première structure d’artistes « indépendants » et de modernistes offrant au secteur artistique belge un contrepoids actif aux structures artistiques officielles. Comme l’exprimait Camille Lemonnier : « Les aspirations nouvelles qui, petit à petit, avaient modifié la physionomie générale de l’art belge, déterminèrent en 1868 la création d’un cercle d’artistes, dont l’influence fut décisive sur l’évolution ultérieure. On avait senti la nécessité de se grouper dans une affirmation énergique du principe de liberté ; le règlement de la Société libre des beaux-arts formula un programme qui nettement partageait les ateliers en deux camps, les conservateurs et les révolutionnaires (16). » Les novateurs en question, tels que Louis Artan, Louis Dubois, Constantin Meunier, Félicien Rops et Alfred Verwée, bénéficièrent sans tarder du soutien des Français de même sensibilité, comme Corot, Millet, Honoré Daumier, Courbet, Daubigny, Jean-Léon Gérôme et Théodore Rousseau, qui acceptèrent de devenir membres d’honneur.

Dotée d’un périodique – L’Art Libre, dirigé par Camille Lemonnier – et organisatrice d’expositions régulières, la Société libre des beaux-arts anime la vie artistique moderniste jusqu’en 1876 et se pourvoit d’un programme ambitieux : stimuler la liberté d’expression et les expérimentations picturales, dépoussiérer et réformer le milieu artistique. Revenant, a posteriori, sur cette aventure particulière, Camille Lemonnier synthétise avec éloquence l’ambition principale du groupe : « faire de la peinture saine et forte, sans jus ni recette ; en revenir au sens vrai du tableau, aimé non pour son sujet mais pour sa matérialité riche, comme une substance précieuse et comme un organisme vivant ; peindre la nature dans sa réalité, sa franchise et son accent, dans un détachement des maîtrises et des systèmes connus… l’idéal du nouveau groupe s’était, dès le principe, défini nettement naturiste, individualiste et coloriste. Il fut, par excellence, paysagiste et portraitiste. Il rechercha le beau métier matériel et gras, les accents chauds, les pâtes généreuses : il y eut un peu d’ivresse dans son entraînement général vers la vie. La plupart des jeunes peintres se grisaient de la couleur, à travers un rappel de Jordaens, de Couture et de Courbet. […] Dans le paysage, surtout, qui pendant longtemps prima les autres genres, les individualités étaient nombreuses et puissantes (17) ».

|

| Fig. 4 – Gisbert Combaz, Affiche du Salon de la Libre Esthétique (L'arbre), 1899, Lithographie. Musée d'Ixelles. |

Quelques autres sociétés également orientées vers la promotion des tendances artistiques modernistes emboîtèrent le pas à la Société libre, telles que La Chrysalide entre 1875 et 1881 ou encore L’Essor de 1876 à 1891. Mais ce seront le cercle des XX, puis celui de la Libre Esthétique qui les supplanteront et orchestreront, trente années durant, les multiples développements artistiques modernes, notamment les mouvances impressionnistes.

Les développements impressionnistes

Le cercle des XX et de la Libre Esthétique

Le cercle des XX et de la Libre EsthétiqueLe cercle des XX est créé en 1883 à partir de la fédération de vingt artistes (ill. 5) – parmi lesquels Alfred-William Finch, Fernand Khnopff, Jef Lambeaux, Guillaume Vogels, James Ensor ou encore Théo Van Rysselberghe – et du soutien actif d’intellectuels et amateurs éclairés, tels qu’octave Maus (ill. 1) et Edmond Picard, déjà fondateurs et principaux rédacteurs de la revue progressiste L’Art Moderne depuis 1881.

L’hebdomadaire jouait déjà un rôle déterminant dans le développement des tendances novatrices en articulant son programme autour de trois axes principaux : l’interdisciplinarité (toutes les disciplines artistiques sont mises sur un pied d’égalité et tendent même à opérer une synthèse en partageant les mêmes missions : l’idée d’art unique est privilégiée) ; la promotion d’une libre esthétique (et donc l’abolition de tout système défini de représentation) ; le développement de la mission sociale de l’art. Les rédacteurs veulent en effet promouvoir « l’Art dans tous ses domaines : Littérature, Peinture, Sculpture, Gravure, Musique, Architecture, Ameublement, Costume, etc. (18) », ne prennent aucun parti pour « une règle, une école, un code ou un style défini (19) » et souhaitent l’engagement de l’art au cœur de la société car « l’Artiste ne se contente pas de bâtir dans l’idéal. Il s’occupe de tout ce qui nous intéresse et nous touche. Nos monuments, nos maisons, nos meubles, nos vêtements, les moindres objets (20) ». À l’inverse de la majorité des revues novatrices contemporaines, les rédacteurs de L’Art Moderne évitent donc l’encensement des théories subjectivistes ou de « l’Art pour l’Art » pour s’engager dans une voie visant l’implication efficace de l’art au sein de la société : il ne s’agit pas seulement d’interpréter ou de dépeindre le monde mais d’y jouer un rôle actif et influent sur la progression de la condition sociale de l’homme moderne, particulièrement de l’ouvrier. Les rédacteurs, par ailleurs intégrés aux sphères politiques socialistes, ambitionnent donc la mise en application de leurs idées par le soutien et le développement d’un art à vocation sociale.

Le cercle des XX cristallise alors en son sein les multiples tendances artistiques modernistes de l’époque. L’ouverture d’esprit et le soutien à la modernité, déjà prônés avec la revue, trouvent donc une mise en application simultanée et concrète. Cette complémentarité entre l’hebdomadaire et le nouveau groupe moderniste fait état de la maturité des principes progressistes. Les XX prennent cette mission d’envergure à bras le corps : des expositions, des conférences, des représentations théâtrales et poétiques ou encore des concerts sont organisés dès leurs débuts, permettant de réunir les artistes les plus novateurs de Belgique comme de l’étranger. L’intense activité du cercle et la capacité de ses membres à assimiler les courants étrangers les plus modernistes permettent de mettre rapidement la Belgique en position de centre artistique majeur aux côtés de Paris (21).

Après dix ans d’activité, fort d’évolutions significatives – telles que l’essor important des arts décoratifs en son sein et la conversion progressive du public et de la critique – et à la suite de dissensions internes, le groupe des XX est dissout. Le noyau fondateur – Octave Maus, Edmond Picard – n’abandonne cependant pas les objectifs qu’il s’était fixé dix ans plus tôt et se ressoude immédiatement en 1893 afin de poursuivre son œuvre au sein du cercle de la Libre Esthétique, fondé en 1893 (22).

Si les orientations du nouveau groupe affichent une continuité explicite avec celles des XX – le soutien des expériences esthétiques audacieuses et non conventionnelles ; le développement de la mission sociale de l’art ; l’accomplissement d’une synthèse des arts –, l’organisation interne subit quant à elle des modifications structurelles. Le nouveau groupe écarte volontairement de son organisation tout système hiérarchique pyramidal, perçu comme une source de conflits et de concurrences stériles détournant les membres de leurs objectifs principaux. Souhaitant éviter la formation de clans et la domination d’une quelconque tendance esthétique sur une autre, le nouveau cercle se présente avant tout comme une scène ouverte à tous les arts, tous les genres et toutes les audaces esthétiques. Ses moyens d’action restent conformes à ceux adoptés plus tôt par les XX. La Libre Esthétique organise ainsi un salon annuel pluridisciplinaire, diverses conférences, concerts ou lectures et assure également la diffusion de ses idées par l’intermédiaire de la revue L’Art Moderne.

De 1893 à 1914, la Libre Esthétique est donc le principal animateur de la vie culturelle belge mais également, dans une plus large mesure, européenne. En effet, plus encore qu’avec les XX, la dimension cosmopolite du nouveau cercle est développée et même établie comme une priorité. Ses manifestations réunissent les principaux acteurs, de même que les créations les plus novatrices de l’art belge et étranger de la fin de siècle et le cercle devient rapidement l’un des lieux incontournables pour les artistes modernistes de l’époque. Le dynamisme de la Belgique à la fin du siècle en matières culturelle et artistique permet au pays d’assumer le rôle de « capitale » d’un Art nouveau.

Cet esprit d’ouverture à toutes les expériences novatrices est propice à une indéniable et inévitable hétérogénéité : si l’impressionnisme s’y déploie majoritairement, les tendances symbolistes, sociales, expressionnistes et, progressivement, décoratives s’y développent tout autant. Toutes, néanmoins, visent un objectif commun : celui de vaincre l’hostilité des sphères officielles et de prôner la liberté artistique et une esthétique révolutionnaire. C’est dans ce cadre riche et varié que la mouvance impressionniste, dans la diversité de ses manifestations, poursuit son cheminement.

Des impressionnismes

Des impressionnismesDans la continuité de la vague paysagiste et sous l’influence des impressionnistes français, le cercle des XX, puis la Libre Esthétique, deviennent la nouvelle aire de développement de l’impressionnisme belge, mais aussi une plate-forme particulièrement intéressante pour les Français qui y trouvent un accueil critique d’une grande acuité et des débouchés commerciaux non négligeables (23). Le cheminement impressionniste en Belgique s’étend essentiellement sur deux décennies, de 1880 à 1905, année à partir de laquelle Octave Maus portera un regard rétrospectif sur le mouvement à l’occasion des Salons de 1904 et 1905 de la Libre Esthétique et moment où le fauvisme émergeant viendra insuffler un renouvellement des recherches esthétiques orientées vers la couleur et la lumière.

Si ce développement est jalonné d’épisodes significatifs pour la compréhension du mouvement impressionniste belge, il est surtout caractérisé par un déploiement continu et simultané d’expérimentations parfois très différenciées, comme le remarquait pertinemment Octave Maus : « Il n’est guère aisé de définir l’impressionnisme, d’en tracer les limites et d’en particulariser les expressions. Comme toute évolution née d’un cri d’indépendance, d’un geste d’insurrection, il échappe aux théories et méprise les programmes. Il puise sa vie et sa beauté aux sources des spontanéités individuelles, et celles-ci varient à l’infini selon les tempéraments et les influences ethniques (24). »

Toutefois, au gré des multiples expositions et critiques dont il fait l’objet, l’impressionnisme belge se manifeste à la fois dans la force et la cohérence des aspirations communes de ses acteurs, tout comme dans la richesse de sa diversité que nourrissent les nombreuses individualités s’adonnant au courant. Tout en fondant leurs travaux sur une volonté partagée d’offrir à la peinture un renouveau – et, même, une liberté inédite – dans le choix des thèmes et des pratiques (sujets de plein air et contemporains figeant des instants fugaces et évanescents, exploitation de la couleur pure dans des empâtements généreux, travail des transparences et des lumières par l’usage d’une touche leste et vibrante…), les artistes déclinent variablement ces grands axes dans l’exécution.

|

| Fig. 5 – James Ensor, Le Christ apaisant la tempête,1906 (antidaté 1891), huile sur toile marouflée sur panneau, Musée d'Ixelles |

La volupté et la suavité des œuvres de Guillaume Van Strydonck, les vibrations raffinées de Théo Van Rysselberghe, la touche ferme et vigoureuse de Alfred-William Finch, les brumes vaporeuses ou les textures plantureuses de Guillaume Vogels manifestent autant d’impressionnismes que d’individualités. La place de James Ensor dans ce contexte peut faire l’objet d’une mention particulière. Dès les années 1880, son style personnel dévoile une énergie et une exubérance exceptionnelles. Ses coloris flamboyants, sa touche exaltée, ses luminosités intenses et éclatantes font état non seulement de la liberté ardente qui l’anime, mais aussi de son interprétation singulière de l’impressionnisme au cœur duquel germe déjà une franche tendance à l’expressionnisme. Sincère, radicale et néanmoins sensible, son œuvre est alors l’une des plus fécondes de la fin de siècle.

La variété et la richesse de la mouvance impressionniste belge supportent honorablement la confrontation avec les maîtres français, présents sans discontinuité aux cimaises des Salons des XX et de la Libre Esthétique. Fort de son ouverture d’esprit et de sa perception aiguisée de la scène moderniste étrangère et de l’entretien d’un réseau international très actif, Octave Maus réussit à faire exposer à Bruxelles toute l’avant-garde de l’époque. Les figures de proue de l’impressionnisme français et international – Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Alfred Sisley, James Abbott mcneill Whistler, Gustave Caillebotte – sont exposées régulièrement aux côtés de l’école belge dès 1886 et jusqu’en 1904 lors de l’exposition rétrospective de l’impressionnisme qu’il ne consacre qu’aux Français (25).

Déjà à l’époque, la question de la reconnaissance d’une spécificité de la mouvance belge est largement posée par la critique, notamment par Camille Lemonnier qui fonde l’idée d’un impressionnisme autochtone à la fois sur la propension locale à préserver l’affection ancestrale à l’égard du réel qui ne se dissout pas dans les jeux de couleur et de lumière et sur un attachement particulier à la matière picturale. Comme l’exprimait Lemonnier : « Plus que partout ailleurs, nos artistes sont restés près de la nature et de l’instinct ; ils ont gardé l’espèce d’âme spontanée, émotive, émerveillée, en qui se renouvelle infiniment le spectacle du monde. […] Ils ont échappé ainsi aux plus dangereux des sophismes, l’art rhéteur, phraseur et idéiste, l’art qui n’est qu’une déviation de la cérébralité nécessaire au peintre et au sculpteur. […] Enfonçons fermement nos racines dans la terre et la coutume de chez nous et ne regardons ni trop en avant ni trop en arrière, mais exprimons avec le sentiment des hommes de notre temps la nature, l’humanité, les formes à la fois transitoires et constantes du monde qui nous entoure et de qui nous viennent les modes de notre sensibilité (26). »

Cette interprétation de la distinction entre l’impressionnisme belge et français reste encore d’actualité. Serge Goyens de Heusch, dans ses études magistrales sur l’impressionnisme belge, explicite abondamment la propension « réaliste » inhérente à la mouvance belge, tandis que le courant français se caractérise par une tendance plus « cérébrale » et stylistiquement éthérée. Cette conception est confortée plus tard par Michel Draguet en soulignant le caractère « plus conceptuel » des Français (27). Cette différenciation s’illustre encore avec le néo-impressionnisme qui connaît un essor significatif en Belgique.

Néo-impressionnisme

Néo-impressionnismeEnthousiasmé par les nouvelles expériences divisionnistes parisiennes, mais aussi par la vive polémique suscitée en France par Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte (1884-1885, The Art Institute of Chicago) de Georges Seurat, Octave Maus invite les néo-impressionnistes à ses Salons bruxellois dès 1887. S’appuyant sur les thèses scientifiques d’Odgen Rood (La Théorie des couleurs, 1881) et d’Eugène Chevreul (De la loi du contraste simultané des couleurs, 1839), Seurat, Pissarro, Paul Signac proposent une esthétique nouvelle fondée sur la juxtaposition de petits points de couleurs pures associées de façon complémentaire, dont l’œil opère la synthèse – et non plus le pinceau – pour recomposer optiquement le sujet dépeint et lui conférer une luminosité irradiante. Le néo-impressionnisme se fonde sur une ambition : atteindre un idéal d’accomplissement de la peinture comme lieu d’objectivité, voire de vérité, dans un esprit positiviste. Cette conception rationnelle de la peinture n’exclut toutefois pas le sentiment, celui-ci reposant alors dans le choix du sujet, de la gamme chromatique, du degré de pureté du ton et de la structure linéaire conférée à la composition.

La découverte des pratiques divisionnistes à Bruxelles – la Grande Jatte de Seurat provoquant des réactions aussi véhémentes qu’à Paris – éveille l’intérêt de la critique progressiste et ouvre de nouvelles perspectives aux artistes belges. L’avant-garde bruxelloise accueille dès lors régulièrement les néo-impressionnistes français dans ses Salons (celui de 1889 présente de nombreuses œuvres de Seurat, dont les célèbres Poseuses, 1884-1886, Philadelphie, Fondation Barnes) et la critique se montre prolixe à leur égard. Immédiatement, une mouvance belge se fait jour. Alfred-William Finch, Henry Van de Velde, Théo Van Rysselberghe et Georges Lemmen s’y convertissent aussitôt. Anna Boch, George Morren et Herman Schlobach leur emboîtent le pas. Mais les Belges se détachent du systématisme scientifique pour s’adonner plus librement au potentiel poétique et sensible de la tendance, permettant, ici encore, d’offrir une nouvelle vision du réel qui leur est cher (formes et volumes ne sont pas complètement atomisés), tandis que les Français s’avèrent plus radicaux dans les principes scientifiques visant l’objectivité.

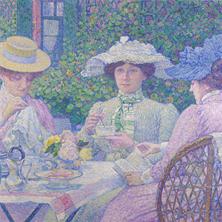

| 1 image | Diaporama |

Du luminisme au fauvisme : apogée, déclin et transition

Du luminisme au fauvisme : apogée, déclin et transitionDe ces voies explorées simultanément – impressionnisme, néo-impressionnisme – émergera finalement une voie typiquement belge : le luminisme. Pour reprendre les mots de Serge Goyens de Heusch : Le « luminisme est la forme qu’a prise en Belgique dès le tournant du siècle une tendance marquée à la fois par la pénétration quasi simultanée de l’impressionnisme français et du divisionnisme à la Seurat, le tout corrigé par le caractère profondément réaliste de l’art belge (28) ». Illustrant le haut degré d’épanouissement de l’impressionnisme autochtone, le luminisme – dont le plus important représentant est émile Claus, figure de proue du groupe Vie et Lumière fondé en 1904 (29) – constitue l’un des moments forts de l’histoire de l’art belge. Équilibrant ses compositions entre un fractionnement habile et varié de la touche et une prédilection pour une palette particulièrement ensoleillée, Claus livre une œuvre puissante par ses effets lumineux irradiants et touchante par le traitement sensible de ses sujets bucoliques (ill. 6).

Avec Claus et ses acolytes luministes (tels que George Morren, Anna Boch, Georges Buysse, Anna De Weert, Jenny Montigny, évariste Carpentier, Juliette Wytsman ou Rodolphe Wytsman), les expériences modernistes amorcées dans les années 1860 autour de la couleur et de la lumière atteignent un point culminant. En 1888, Octave Maus, introduisant le catalogue du Salon annuel des XX par un essai sur « La recherche de la lumière en peinture », concevait déjà cette quête en ces termes : « [Elle] paraît être la dominante de notre époque (30) ». En 1904, à l’occasion de l’exposition impressionniste, il poursuivait : « à l’expression de la réalité objective [les impressionnistes] ont substitué l’idéal d’un poème optique de clarté et d’harmonie (31) ».

Pour Camille Lemonnier tout autant, la lumière fut l’enjeu central de l’art belge de son époque : « La lumière ! Grand moment dans l’art ! […] On a compris que résidait là par excellence la différenciation avec la tradition, qu’il n’y avait de sûre conquête que dans les voies qu’ouvrait cette notion nouvelle de la lumière, enfin que par-là on aboutissait à l’expression d’une conscience d’art plus déliée et vraiment moderne. C’est la lumière qui caractérisa, dans l’évolution, la période transitoire à laquelle nous touchons ici. […] l’art, qui d’abord avait été purement représentatif et objectif, se sensibilisa sous l’action de cet agent nouveau jusqu’à être une expression immédiate de la personnalité humaine dans ses rapports avec la nature extérieure. C’est par la lumière qu’on prit contact avec les forces qui nous entourent et comme elle est l’âme même du paysage, elle détermina la genèse d’un art de la terre qui renouvela la notion des choses connues. Ce fut mieux qu’une renaissance, ce fut la naissance d’une sensibilité nouvelle appliquée aux aspects de l’univers (32). »

Les recherches impressionnistes, dans la variété de leurs manifestations, sont donc à leur apogée autour de 1904-1905. La puissance esthétique atteinte par les luministes témoigne du degré d’épanouissement de la mouvance impressionniste en Belgique. Mais c’est aussi à ce moment précis qu’Octave Maus commence à dresser le bilan de vingt années d’activité en réorientant les Salons annuels de la Libre Esthétique vers des expositions rétrospectives – ou « méthodiques (33) » – au sujet des principales tendances novatrices de la fin du xixe et du début du xxe siècle. « l’exposition des peintres impressionnistes » en 1904 – présentant exclusivement des Français –, puis celle consacrée à « l’évolution externe de l’impressionnisme » l’année suivante – intégrant les représentants belges –, viennent ainsi clore le développement du courant sur fond d’une âpre polémique entre Maus et Picard, ce dernier reprochant à son ancien comparse la place secondaire attribuée à l’école belge (34). Au-delà du débat, ces deux expositions seront le chant du cygne de l’impressionnisme, même si quelques artistes assureront toutefois la pérennité d’un esprit impressionniste jusqu’assez tard dans le xxe siècle. Mais au regard des nouvelles orientations, radicales, que prend la modernité après la Première Guerre mondiale (cubisme, futurisme, dada, surréalisme, expressionnisme…), le postimpressionnisme s’apparentera à un courant conventionnaliste, voire passéiste.

C’est également à partir de 1905 qu’émerge une autre voie aux expériences coloristes et luministes : le fauvisme. Découvrant l’exposition « fauve » à Paris (André Derain, Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Kees Van Dongen, Octave Maus présente aussitôt la nouvelle tendance aux Salons de la Libre Esthétique (Matisse en 1906, Derain et de Vlaminck en 1907), offrant de la sorte à la scène artistique belge une nouvelle voie d’explorations esthétiques. Si l’impressionnisme permit le jaillissement de la couleur et des effets de lumière, le fauvisme, à sa suite, aboutit quant à lui à une véritable explosion chromatique. En effet, le « système » fauve vise prioritairement l’affirmation de la couleur et, à travers elle, de l’expression individuelle. Les artistes fauves investissent particulièrement, à cet effet : l’usage franc et direct de la couleur pure et éclatante (la lumière étant moins investie comme élément à part entière que comme constituant intrinsèque de la couleur) ; le traitement d’une matière picturale opulente par larges touches brossées et structurées en aplats ; les compositions plus construites résultant de l’agencement ordonné des formes, évoquant l’esprit cubiste alors émergent ; et, dans le cas des fauves belges, le respect et l’attachement « traditionnels » au réel évitant l’atomisation complète des sujets.

L’école fauve de Belgique – dite « fauvisme brabançon » par référence au rattachement géographique de ses principaux représentants au Brabant, province du centre de la Belgique – connaît un essor autour des personnalités d’Auguste Oleffe, Rik Wouters (ill. 7), Edgard Tytgat, Jean Brusselmans, Ferdinand Schirren, Willem Paerels ou Jos Albert. En dépit de caractéristiques individuelles distinctives émanent communément de leur production une force expressive, une sensualité et une agilité plastique remarquables contenant les germes de l’abstraction. Qualités, comme Serge Goyens de Heusch l’exprime avec pertinence, permettant de conférer au fauvisme un caractère « dionysiaque (35) ».

Si c’est Octave Maus qui donne l’impulsion au fauvisme brabançon et si la Libre Esthétique lui consacre une exposition – sa dernière – en 1914, c’est en d’autres lieux que les fauvistes s’épanouiront, notamment au sein du groupe L’Effort animé par Auguste Oleffe ou de la galerie Georges Giroux qui deviendra l’un des nouveaux cadres majeurs, dès 1912, de promotion de la modernité.L’année 1914 marque la fin de l’aventure de la Libre Esthétique et des développements impressionnistes. Le choc de la Première Guerre mondiale provoque des bouleversements radicaux dans l’évolution de la société, auxquels les artistes ne peuvent rester indifférents. Leur regard sur le monde et sur l’art subit de nouvelles transformations. Mais les acquis de la fin de siècle, en particulier ceux livrés par l’impressionnisme en faveur d’une libération esthétique, ouvrent la voie à de nouvelles explorations artistiques.