HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

Berlioz a tout pour faire un orientaliste prolifique : contemporain et rival de Félicien David, critique musical fécond, il assiste à toutes les créations orientalisantes de 1830 à 1869. S'il ne se rend jamais dans l'Orient méditerranéen, il sillonne l'Europe entière et notamment la Russie. Ses goûts littéraires le rapprochent également de l'Orient : Virgile, Shakespeare, Byron, Moore… sont autant de prismes orientalisants. De plus, il fréquente assidûment les écrivains contemporains qui ont fait de l’Orient leur référence : Hugo, Nerval, Lamartine, Méry et Gautier (1). La liste de ses œuvres à avoir abordé l’Orient est impressionnante : de ses premières partitions - Le cheval arabe (1822-1823) (2) - jusqu'à son ultime partition La marche troyenne (1864). En 1825-26, il écrit – comme bien d’autres (3) - La révolution grecque, une scène héroïque sur un texte de H. Ferrand (4). Mais davantage que la brûlante actualité, les écrits de Byron fascinent le jeune compositeur (5). Berlioz concourt à quatre reprises au Grand Prix de Rome : trois de ses sujets seront orientalistes : La mort d'Orphée, son premier essai daté de 1827, contient une bacchanale ensorcelée qui fut jugée inexécutable (6). La mort de Cléopâtre, en 1829, ne rencontre pas davantage de succès. Elle confirme seulement son Second Prix. Le synopsis reflète l'académisme de l'époque : « La reine d'Egypte se faisait mordre par l'aspic et mourait dans les convulsions. Avant de consommer son suicide, elle adressait aux ombres des pharaons une invocation pleine d'une religieuse terreur » (7). Cette composition est réadaptée en 1832 et sert de deuxième partie à Lélio ou le retour à la vie (8) sous le titre Le chœur des ombres. Berlioz, dans la partition de Lélio analyse succinctement ce passage : « une instrumentation sourde... une harmonie large et sinistre... une lugubre mélodie... un chœur en unissons et octaves... semblable à une grande voix exhalant une plainte menaçante pendant la mystérieuse solennité de la nuit» (9). Tous les ingrédients de l'orientalisme musical des années 1830 sont ainsi réutilisés; mais, lors de sa réadaptation, le sujet oriental est remplacé par une méditation romantique d'un jeune compositeur sur son lit, à Paris !

Berlioz remporte, enfin, le Prix de Rome en 1830 avec sa cantate La dernière nuit de Sardanapale (10). « Le poème finissait au moment où Sardanapale vaincu appelle ses plus belles esclaves et monte avec elles sur le bûcher. L'idée m'était venue [...] d'écrire une sorte de symphonie descriptive de l'incendie, des cris de ces femmes mal résignées, des fiers accents de ce brave voluptueux défiant la mort au milieu des progrès de la flamme et du fracas de l'écroulement du palais » (11). Ce sujet, s'il conserve le climat psychologique de Delacroix -ce qui s'explique normalement par la composition des membres du jury, essentiellement plasticiens - revient au déroulement narratif de Byron. Par son caractère académique et son contexte, l'orientalisme de Berlioz n'existe que par des références extramusicales. Il en va de même de la rêverie pour contralto et orchestre intitulé La captive sur un poème d'Hugo (12).

Berlioz cependant, est confronté directement à la musique orientale : en 1843, alors qu'il revient d'Allemagne, il arrange des plains-chants de l'Eglise grecque orthodoxe pour quadruple chœur (13); la partition est hélas perdue. Son voyage en Russie (1847) contribue largement au rapprochement Orient-Occident : si Berlioz fait peu de cas du folklore slave, par contre, les jeunes compositeurs russes sont irrémédiablement marqués par l'auteur de la Symphonie fantastique.

Berlioz, comme tout compositeur du XIXe siècle est continuellement attiré par l'opéra : il aborde la scène à de nombreuses reprises qui culmineront avec son œuvre lyrique maîtresse : Les Troyens. L'oratorio, forme annexe de l'opéra, lui permet également d'aborder l’Orient. L’exotisme de L'enfance du Christ est difficilement perceptible. Certes, l'action se déroule à Jérusalem puis en Egypte, les protagonistes (Hérode, les devins de Judée,...) se prêtent à la couleur locale, mais, la musique de Berlioz ne cède à la tentation orientale que dans un passage: au milieu de la troisième partie, L'arrivée à Saïs, après le dialogue entre Saint Joseph et le Père de Famille. Les paroles incitent à la couleur locale :

Cède à la flûte unie à la harpe thébaine.»

L'orientalisme de ce passage est discret : un duo de flûte exécute timidement des mélismes soutenus par des accords de harpe. çà et là, la répétition de rythmes piquants contribue à l'illusion exotique. Globalement, l'œuvre reste attachée à la grande tradition française de l'oratorio.

Le projet initial des Troyens remonte à 1854. L'opéra n'est toutefois créé qu'en 1863 au Théâtre Lyrique (14). Ainsi Carthage, 27 ans avant Reyer, rencontre la scène parisienne. Le seul passage où Berlioz s'adonne à la couleur locale est le ballet de la troisième scène de l'acte quatre (15). Félix Clément écrit en 1906 que : « la fin du ballet offre, sous prétexte d'accompagner une danse nubienne, un motif sur le cor anglais un peu trop carthaginois pour des oreilles sensibles » (16) . A y regarder de près, ce passage n'utilise que des procédés connus de l'orientalisme : des basses qui font entendre la quinte à vide; orchestration à coloration exotique (Tarbuka, petite flûte et cor anglais); mélodie parsemée d'appogiatures et mouvements conjoints; tonalité mineure. L'exotisme est renforcé par le texte : « A-ma lou-é mi-do-na-é...» Si le langage est exotique, il ne se rattache pas pour autant à la Nubie ou à Carthage. Berlioz s'est vraisemblablement inspiré d'un Salut matinal en langue canaque qu'il écrivit auparavant (17). De toute évidence, Berlioz recherche un dépaysement mais tout souci d'authenticité musicale lui est étranger : aurait-il voulu faire de la musique typiquement nubienne qu'il n'eût pu la faire plus exacte en 1850. Les deux danses qui encadrent ce passage sont un Pas d'almée et un Pas des esclaves ou le génie de l'artiste s'émancipe plus encore de l'orientalisme de ses contemporains.

Malgré de fréquents thèmes orientaux imposés par le contexte culturel du XIXe siècle, Berlioz verse peu dans la couleur locale (18) pour sa musique. Son orientalisme devrait se situer entre David et Saint-Saëns mais son style lui interdisait de s'inscrire dans une voie toute tracée. Là où Massenet se serait adonné à l'orientalisme, Berlioz se contente de faire du Berlioz.

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)

Giuseppe Verdi n'est pas un compositeur français, il ne devrait pas figurer dans cette étude. Mais tout comme Rossini, il mène une grande partie de sa carrière à Paris et fournit au genre « Grand opéra » - genre lyrique français par essence – ses œuvres les plus marquantes avec Don Carlos et Aida. Par le choix des librettistes et autres collaborateur, ces œuvres s’inscrivent de plein droit dans la présente étude. Dans sa première carrière italienne, Verdi avait abordé l'Orient antique avec Nabuccodonosor (19). En composant Aida, il délaisse le monde biblique pour la splendeur pharaonique.

La genèse de l'œuvre a fait l'objet d'une étude très complète de J. L. Dutronc (20). Rappelons succinctement les étapes : le Khédive d'Egypte, Ismaïl Pacha, désirait créer un grand opéra pharaonique pour commémorer dignement le percement du canal de Suez et l'inauguration du nouvel Opéra du Caire (21). Le 8 juin 1869, l'égyptologue Auguste Mariette, nommé Mariette-Bey par le Khédive, fournit le livret de ce qui sera Aida. Il le confie à Camille du Locle, alors directeur de l'Opéra comique, et le prie d'adapter son scénario en livret d'opéra et de contacter Verdi pour en faire la musique. Ismaïl Pacha était un grand admirateur de l'auteur de Don Carlos et avait décidé de lui confier la tâche dès le début de 1869, avant même que Mariette ait terminé son scénario. Malgré les efforts de Camille du Locle, ami et librettiste du compositeur, Verdi décline l'offre. L'inauguration de l'Opéra du Caire se fait néanmoins le premier novembre 1869 avec Rigoletto. Mais ni Mariette, ni Ismaïl Pacha n'ont renoncé au projet : il se concrétisera en juillet 1870 (22). Le récit de Mariette, mis en vers par Camille du Locle, est traduit en italien par Ghislanzoni (23). En novembre 1870, Verdi achève sa composition, mais la guerre franco-prussienne retient à Paris la plupart des organisateurs. L'œuvre sera créée le 24 décembre 1871, au nouvel Opéra du Caire.

Le livret de Mariette-du Locle est assez complexe. L'action se passe « sur les bords du Nil, au temps de la puissance des Pharaons ». Le roi d'Egypte, dont on ignore le nom, est en guerre avec le roi d'Ethiopie, Amonasro. La fille de ce dernier, Aida, est l'esclave d'Anneris, la fille du pharaon, mais les Egyptiens ignorent son rang et son nom. Radamès, vaillant capitaine égyptien s'éprend d'Aida, au grand dam de la fille du pharaon. Mais Radamès doit mener campagne contre les Ethiopiens. A son retour victorieux, il ramène le roi Amonasro comme esclave qui lui aussi a tu son rang et son nom. Le roi rencontre secrètement sa fille et la persuade d'obtenir de son ami le secret des opérations militaires égyptiennes afin de pouvoir reconquérir ses biens. Aida, grâce à ses charmes, parvient à ses fins mais Amnéris veille; elle donne l'alarme et Radamès est convaincu de trahison. Il sera englouti vivant dans les profondeurs de la terre et Aida, qui a échappé à la vigilance de son gardien, rejoint l'élu de son cœur dans son tombeau.

Rien d'égyptien dans l'agencement de ce récit : les intrigues sont typiquement occidentales, avec leurs contradictions, leurs rebondissements et leurs passions directement issues du grand opéra romantique. Mais la personnalité et l'érudition de Mariette ont marqué le récit. Par de nombreux détails, l'égyptologue français a recherché la vraisemblance et J. Humbert (24) a pu étudier l' «égyptomanie» d'Aida. Il en ressort que Mariette voulait faire revivre le Nouvel Empire, et plus particulièrement, le règne de Ramsès III. Un réel souci d'authenticité anime la correspondance échangée entre Verdi et Mariette (25) : notamment sur les danses sacrées des Egyptiens, « la musique qui l'accompagnait était probablement une sorte de plain-chant, formant basse avec un chant très aigu au-dessus, exécuté par des jeunes soprani (garçons). Les instruments qui accompagnaient ces danses sont des harpes à 24 cordes, des doubles flûtes, des trompettes, des tympanons ou tambours, des castagnettes énormes (crotales) et des cymbales » (26). Le rôle de Mariette ne peut se réduire à celui de simple informateur. Il prend une part active dans l'élaboration des décors et des costumes. E. Reyer, qui avait été invité par le khédive à la création de l'œuvre, décrit avec une relative exactitude les différents décors : « Le premier tableau représente [...] un jardin, dans le palais du roi, à Memphis. Des vases de fleurs et des arbustes ornent la scène. A droite s'élève le pavillon royal, surmonté d'un baldaquin et formé d'une double colonne en bois. Il paraît qu'avant la restauration due à M. Mariette-Bey, ce genre d'architecture des anciens Egyptiens (l'architecture en bois) était complètement inconnu des archéologues. Au fond, on aperçoit la plaine fertile de l'Egypte, et dans le lointain, les pyramides et le Sphinx, déjà mutilé, gardant l'entrée du désert immense » (27). Ainsi, Mariette a non seulement repris les sources de Champollion et de la Description d'Egypte, mais il fait également intervenir ses dernières découvertes dans l'élaboration des décors.

Une lettre de Mariette du 15 juillet 1870 dévoile sa conception des costumes : « C'est surtout dans les costumes que nous rencontrerons de la difficulté. Faire des Egyptiens de fantaisie, comme ceux qu'on voit habituellement au théâtre n'est pas difficile et s'il ne fallait que cela, je ne m'en mêlerais point. Mais marier dans une juste mesure les costumes anciens fournis par les temples et les exigences de la scène moderne constitue un travail délicat. Un roi peut être très beau et grand avec une énorme couronne sur la tête; mais dès qu'il s'agit de l'habiller en chair et en os et de le faire marcher, et de le faire chanter, cela devient embarrassant et il faut craindre de... faire rire » (28). Un souci constant de vraisemblance historique hante Mariette et cette recherche d'authenticité se retrouve dans la partition de Verdi. Malgré les progrès énormes de l'égyptologie, le XXe siècle n'a réussi que très partiellement à approcher la musique pharaonique : ceci relativise la connaissance que le XIXe siècle peut en avoir. Les sources de Verdi se limitent à quelques passages de la Description de l'Egypte, ainsi qu'à des considérations de Fétis dans son Histoire de la musique (29). Ces ouvrages ne traitent principalement que d'organologie et l'ancienneté du sujet cantonnent leurs propos à de vagues considérations concernant le langage musical.

Des préoccupations organologiques transparaissent dans Aida. Le deuxième tableau du deuxième acte recrée un défilé triomphal des troupes égyptiennes : cette scène exige l'emploi de trompettes égyptiennes sur scène. Plutôt que de recourir à des accessoires factices et de laisser jouer les musiciens de la fosse, Verdi se résout à mettre en scène de vrais instruments et de leur confier un motif simple. Or, en 1870, une seule trompette égyptienne avait été mise au jour (30) et seuls les bas-reliefs des tombeaux permettent de se faire une idée de leur forme. Verdi demande au facteur milanais Pelitti de façonner six trompettes droites sans piston (31) (3 en la bémol, 3 en si), ne pouvant donner que des harmoniques naturelles. Lors de la création parisienne, le problème des trompettes se présente à nouveau et A. Sax (32) est contacté. Il réalise pour la scène parisienne des trompettes droites à 2 pistons, longues d'1,20 m et pourvues d'un double pavillon. Inutile de souligner que ce genre d'instrument était tout à fait inusité en Egypte et que les découvertes archéologiques postérieures ont permis d'affirmer que les trompettes égyptiennes dépassaient rarement 50 cm. Si un réel souci d'authenticité est à l'origine de la création de ces instruments, les différents avatars de leur élaboration – et les contraintes du genre lyrique - font s'estomper cette ambition.

La musique de Verdi se fait l'écho de l'égyptomanie globale de l'œuvre. Il se tourne naturellement vers le langage orientaliste qui fleurit à l'époque. Au deuxième tableau du premier acte, Radamès est sacré chef des armées égyptiennes dans le temple de Vulcain à Memphis. Les huit accords de mi bémol majeur en position fondamentale des harpes annoncent la couleur orientale. La «gran sacerdossa» évoque la divinité par un chant émaillé de secondes mineures. Cet intervalle garantit le même effet que la seconde augmentée de Samson dans l’ouvrage de Camille Saint-Saëns; il colore le langage tonal d'un voile modal. Le caractère de ce morceau est accentué par la flûte et son motif de tierces mineures descendantes (33) où se déploient triolets et trilles. A cette mélopée, répond le chœur des prêtres : il est d'écriture homophone et constitué d'accords parfaits qui par leur simplicité défient parfois les tropiques tonaux et annoncent par là même certains passage de Boris Godounov. Félix Clément commente ce passage : « M. Verdi a multiplié les influences enharmoniques en une quarte formant pédale. Nul doute que la musique sacrée des anciens Egyptiens ne fût loin de ressembler à la nôtre : mais il ne faut pas, sous prétexte de la couleur locale, le pittoresque, l'archaïsme de forme, substituer des effets désordonnés d'acoustique aux ressources de la composition idéale, telles que les maîtres les ont employées jusqu'à présent. D'ailleurs, ces fragments, plutôt fantaisistes qu'archéologiques, ne sont guère à leur place dans l'ensemble d'un ouvrage dont toutes les parties, prises en détail, accusent la civilisation la plus avancée » (34). A cette invocation succède une danse sacrée des prêtresses : sur des pizzicati de cordes, une mélodie s'élance aux trois flûtes. Elle se déploie dans un registre moyen à intervalle de tierces et contient de nombreux accords parfaits, même si elle abonde en secondes augmentées. Les triolets de la mélodie se superposent très heureusement au rythme binaire des cordes. La mélopée d'incantation réapparaît ensuite. Ernest Reyer commente l'origine de ces motifs : « Un motif turc qu'on lui a envoyé de Constantinople et une mélodie indigène qui accompagne sur la flûte les évolutions des derviches tourneurs ont été à M. Verdi d'un précieux secours et j'ajouterai que ces deux thèmes qui ont beaucoup de caractère, mais qui comportent quelques mesures seulement, acquièrent dans la partition une importance réelle par la façon habile dont ils sont traités, par l'instrumentation et la disposition des voix [...] Je les ai écoutés avec ravissement, et pourtant mon oreille n'en est plus à subir le charme de ces douces surprises que font éprouver les mélodies d'Orient à ceux qui les entendent pour la première fois » (35).

L'introduction du deuxième acte comporte une danse de petits esclaves maures : la couleur est rendue par l'instrumentation (petite flûte, triangle, cymbales) et le soin constant d'éviter la sensible et son caractère trop tonal. Cette modalité timide se déploie sur une pédale de tonique. Ce second acte s'achève sur la célèbre marche triomphale des Egyptiens. Outre les trompettes spécialement conçues pour la circonstance, Verdi utilise dans ce passage toutes les ressources orientalistes de l'orchestre. La balladille en ut mineur qui la suit donne également l'illusion de l'emprunt au folklore local. Ainsi, Félix Clément s'indigne : « c'est encore, sans doute, un motif indigène dont l'auteur a voulu tirer parti : il est fort désagréable à entendre. Quelle manie singulière, sous prétexte de la couleur locale, d'entacher d'un réalisme douteux une œuvre servie par une langue artistique tellement perfectionnée que des faits historiques ou imaginaires y sont exprimés et développés avec plus de force et d'intérêt qu'ils ne l'ont été dans les siècles mêmes de leur existence ! » (36).

La recherche d'authenticité est réelle dans cette œuvre et transparaît dans l'élaboration du livret, dans les décors et les costumes. Que Verdi ait pris ou non des airs de folklore oriental n'a que peu d'importance : leur rapport avec la musique pharaonique est illusoire et leur traitement les rend finalement impossible à identifier. Verdi ne s'est jamais rendu en Orient et est davantage redevable à Paris qu'au Caire.

CHARLES GOUNOD (1818-1893)

Charles Gounod n'a pas fait le voyage en Orient. Il aborde cependant par deux fois (37) le thème dans La Reine de Saba achevée en 1861 et Le tribut de Zamora de 1881. Sa connaissance de l'Orient se résume à la lecture de la Bible et à la fréquentation de Gautier, Nerval, Doré, Courbet et Baudelaire (38). La critique s'accorde sur la valeur du Tribut de Zamora : Félix Clément émet ce jugement lapidaire « médiocre et banal, sans intérêt, sans nouveauté, sans passion, sans poésie » (39). Nous ne nous y attarderons pas davantage pour aborder directement l'œuvre maîtresse de la veine orientale du maître : La reine de Saba. Cette œuvre en quatre actes est créée à l'Opéra le 22 février 1862. Le livret est de Michel Carré et Jules Barbier. Son argument s'inspire du récit de Gérard de Nerval. J.-M. Bailbé (40) a reconstitué minutieusement l'élaboration du livret. Nerval décide de narrer les aventures de Soliman et de la reine de Saba en voyant le tableau de Charles Gleyre : La reine de Saba (1838). La beauté des versets bibliques (41) et son voyage en Orient concrétisent ce projet. Pour la forme littéraire, Nerval opte dans un premier temps pour le livret d'opéra : « J'avais écrit avec tout le feu de la jeunesse un scénario fort compliqué, qui parut faire plaisir à Meyerbeer. J'emportai avec effusion l'espérance qu'il me donnait... J'en avais écrit un acte... La pauvre reine de Saba, abandonnée de tous, est devenue depuis un simple conte oriental qui fait partie des Nuits du Rhamazan » (42). Les librettistes, Barbier et Carré, ont remis le conte dans sa forme initiale en se basant en outre, sur les récits publiés dans le Voyage en Orient. Gounod entreprend la composition de l'œuvre au milieu de l'année 1860, elle est terminée en septembre de l'année suivante. La première a lieu en présence de l'Empereur et de l'Impératrice (43), ce qui n'empêche nullement l'échec. Un roi délaissé par une reine qui s'éprend d'un artiste, n'avait rien pour séduire Napoléon III et d'autant que l'artiste passe, selon la légende, pour avoir fondé la maçonnerie de Jérusalem (44). Davantage que l'hostilité impériale, la faiblesse de l'œuvre et de son livret suffisent à expliquer l'échec.

Balkis, la reine de Saba, est invitée par Soliman (Salomon) à visiter les travaux gigantesques qu'il fait exécuter. L'architecte maître d’œuvre, Adoniram, gorgé d'orgueil, brave le roi et inspire à la reine un amour passionné. Adoniram est ensuite assassiné par trois ouvriers dont il a repoussé les demandes d'augmentation. Balkis attribue à la vengeance de Soliman ce crime odieux et c'est sur ces imprécations que l'opéra s'achève.

« On n'a guère applaudi qu'un chœur dialogué entre des Juives et des Sabéennes, encadré dans un magnifique décor représentant un bois de cèdres » (45). Cette pièce est la plus orientalisante de l'œuvre mais reste bien en deçà de ce que fera Saint-Saëns dans Samson et Dalila. Les mélismes sont conventionnels; l'harmonisation se signale par sa simplicité; les pédales et doublures de tierces sont abondantes. La trace de Félicien David est visible mais plus encore les préceptes de Reicha. La reine de Saba est exemplaire de l'orientalisme des années 1850-60 : le monde biblique doit baigner dans une couleur orientale que les librettistes iront chercher chez Nerval, Gautier ou David.

GEORGES BIZET (1838-1875)

Bizet se familiarise avec l'Orient à Paris auprès de Gounod et Halévy qu'il côtoie au Conservatoire. Son premier essai au Prix de Rome, en 1856, prend pour sujet le David biblique (46); mais il n'obtient le Premier Grand Prix que l'année suivante avec la cantate Clovis et Mathilde. De Rome, où il se rend en 1858, il envoie une «ode symphonie» : Vasco de Gama, très largement inspirée de Félicien David (47). Ces tentatives amènent, tout naturellement, Bizet à la scène. Il compose trois œuvres lyriques orientalistes : La Guzla de l'Emir (1862), Les pêcheurs de perles (1863) et Djamileh (1871). A propos de ses mélodies, Fritz Noske mentionne que « l'auteur de Carmen et des Pêcheurs de perles fut le premier a cultivé la vraie couleur locale [...]. La plus remarquable des compositions colorées est Adieux de l'hôtesse arabe. Dans ce morceau, l'orientalisme musical s'épanouit avec un raffinement extrême. Toutes les ressources techniques sont mises au service de la peinture exotique. La seconde augmentée [...] évoque ici la tristesse langoureuse; l'emploi gounodien de la pédale inférieure provoque des dissonances voluptueuses et crée une atmosphère de monotonie et de lassitude [...]. Ainsi Bizet peint l'Orient tel que le concevait le Parisien du Second Empire [...] Aujourd'hui, nous ne croyons plus à cet Orient de carton et malgré ses beautés évidentes, le morceau de Bizet, de même que les vers de Hugo nous semblent trop liés à l'époque où ils furent créés » (48).

La guzla de l'Emir est écrite en 1862 sur un livret de J. Barbier et M. Carré. Alors que l'ouvrage entrait en répétition, Bizet est sollicité par Carvallo – alors directeur du Théâtre lyrique - pour écrire Les pêcheurs de perles. Les répétitions de La guzla sont interrompues et la partition semble avoir été détruite avant d'être représentée (49). Avec Les pêcheurs de perle, Bizet délaisse le Proche-Orient pour l'Inde, suivant ainsi l'itinéraire de Félicien David. L'intrigue de l'œuvre est confuse (50) : une vestale indiennne (Leila) ne peut se dévoiler devant un mortel. Zurga et Nadir, deux pêcheurs de perles, l'ont connue avant son sacerdoce et sont tous deux épris de la belle. Leila, un soir, se dévoile se croyant seule; mais Nadir, caché dans l'enceinte sacrée la surprend. Ils se déclarent un amour mutuel avant d'être surpris. Ils sont condamnés et seul Zurga pourrait les sauver. Son cœur oscille entre amitié et jalousie; il se décide enfin à mettre feu aux cabanes des pêcheurs et aide les deux amants à s'enfuir.

Ce livret annonce étrangement celui de Lakmé de Léo Delibes : s'y retrouvent les thèmes inhérents aux décors indiens, l'interdit de la vestale, l'enceinte sacrée, la profanation du temple, l'amour réciproque qui se heurte au fanatisme religieux. Le langage musical des Pêcheurs de perles reste plus proche de La reine de Saba que de l'œuvre de Delibes. La chanson de Nadir, au deuxième acte, brille par le caractère conventionnel de son orientalisme. Les pêcheurs sont un demi-succès. La critique parisienne remarque principalement le wagnérisme de Bizet et loue les influences bénéfiques de Gounod et David (51).

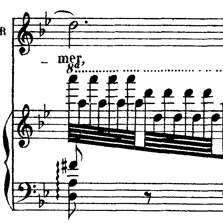

|

| Extrait des Pêcheurs de perles avec Leonardo Neiva dans le rôle de Zurga, Teatro municipal de Santiago, 28 août 2009 |

Bizet renoue avec la veine orientaliste en 1871. Il a entre temps achevé La jolie fille de Perth (1866), Malbrough s'en-va-t-en guerre (1867) et esquisse neuf autres ouvrages lyriques. Djamileh se situe en Egypte (52) : le livret de Louis Gallet se base sur la Namouna de Musset qui inspirera également Edouard Lalo. Haroun, un jeune et riche Egyptien, change de maîtresse ou d'esclave chaque mois. Djamileh, sa dernière acquisition, nourrit une folle passion pour le jeune homme. Haroun la renvoie malgré tout mais Djamileh obtient du marchand d'esclaves d'être à nouveau représentée à son jeune maître. Devant tant de zèle, Haroun cède aux charmes de la belle esclave. Le sujet est scabreux (53) : la polygamie, les belles esclaves qu'on achète sont autant de prétextes à phantasmes pour l'occidental. Félix Clément s'est indigné du caractère osé de l'œuvre : « (La musique) résiste à exprimer la volupté charnelle et les impressions grossières de l'amour physique, parce que ces choses sont hors de son domaine, parce que là, il n'y a ni sentiment, ni idée, ni esprit, ni cœur [...] Quelles sont les mélodies passionnées ou touchantes qui nous sont venues du pays des harems et de la polygamie ? C'est à nous autres, Occidentaux, qu'il revient encore de mettre en musique les amours de ces gens-là, en leur supposant notre manière de sentir, nos idées, les caprices de notre imagination, toutes choses qui leur sont étrangères » (54).

Bien que le langage musical de Djamileh ne bouleverse en rien les acquis de l'orientalisme, cette partition marque un tournant dans l'œuvre de Bizet et doit être considérée comme une étape importante vers Carmen. A son sujet, Bizet s'exprime en ces termes: « Djamileh n'est pas un succès dans le sens ordinaire du mot. Mme Prelly a été au-dessous du médiocre. Pourtant [...] le public écoute avec un intérêt évident [...] quoiqu'il arrive, je suis content d'être rentré dans la voie que je n'aurais jamais dû quitter et dont je ne sortirai jamais » (55). Il revient à Camille Saint-Saëns de conclure, en un beau sonnet, sur cette œuvre actuellement trop délaissée :

Djamileh fille et fleur de l'Orient sacré

D'une étrange guzla fait vibrer la corde

Chante en s'accompagnent sur l'instrument sacré

L'amour extravagant dont son âme déborde.

Le bourgeois ruminant dans sa stalle vautrée

Ventru, laid, à regret reposé de sa horde

Entrouvre un œil vitreux, mange un bonbon sucré

Puis se redort croyant que l'orchestre s'accorde

Elle, dans les parfums de rose et de santal

Poursuit son rêve d'or, d'azur et de cristal,

Dédaigneuse à jamais de la foule hébétée

Et l'on voit, au travers des mauresques arceaux

Ses cheveux dénoués tomber en noirs ruisseaux

S'éloigner la houri, perle aux pourceaux jetée (56) .