A propos des représentations de La flûte enchantée de Mozart à la Monnaie 1880-1913

Pourquoi étudier des représentations d’opéra vieilles de plus d’un siècle ? La réponse de la recherche désintéressée alimentant les recherches ultérieures est pertinente mais ne peut suffire. Le présent article se veut tout autant une approche de la réception historique mozartienne qu’une analyse sociologique de la vie musicale bruxelloise de la fin du XIXe siècle. En cette période qui voit l’apogée du mouvement symboliste belge (qu’il soit pictural ou littéraire), les productions de La flûte enchantée devraient mettre en lumière des enjeux esthétiques et économiques et participer, sous un angle original, à la connaissance de ce mouvement. Au de là de ce postulat, cet article vise à traiter de notions universelles telles que les rapports humains ou l’élaboration d’œuvres d’art et d’ainsi outrepasser les limites du XIXe siècle.

Les directeurs de la Monnaie demeurent les principaux responsables de la programmation même si leur jugement est influencé qui par les goûts du public, qui par leur personnel (du chef d’orchestre aux premiers rôles), qui par les contingences économiques de l’institution (récupération de décors, de costumes…), qui par le poids de la tradition (et son corollaire, la force de l’inertie). Il nous a dès lors semblé pertinent d’aborder les représentations de La flûte enchantée en suivant la chronologie des directions, en particulier de celles d’Oscar Stoumon et d’Edouard Calabrési (1875-1885 et 1889-1900) et celles de Guillaume Guidé et de Maurice Kufferath (1900-1914). Les productions de La flûte sous la direction de Kufferath en 1912 ont été quelques peu étudiées. Il s’agissait surtout de déterminer l’implication de Fernand Khnoppf dans la conception des décors (1). Si l’on se cantonne à cette collaboration prestigieuse et aux écrits «critiques» de Maurice Kufferath, on pourrait croire que ces représentations sont une réussite qui s’inscrit dans les grandes productions de la direction Kufferath-Guidé, dans la lignée des créations du Roi Arthus de Chausson ou de Parsifal de Wagner. Ce serait aussi la «vraie» création de l’œuvre à Bruxelles. Si l’on multiplie les points de vue, plus particulièrement sous l’angle de la réception publique de ces représentations que ce soit à travers la presse ou les chiffres de fréquentation, force est de constater qu’un tableau plus nuancé doit être dressé.

Un Flûte au milieu d’un répertoire français en plein renouveau

Si l’on excepte les extraits donnés au début du XIXe siècle de La flûte ou de son avatar Les Mystères d’Isis ou encore la représentation unique en langue allemande de Die Zauberflöle par la troupe de passage de Lachner en 1846, la première (pré)-programmation «sérieuse» de La flûte enchantée à Bruxelles est à mettre à l’actif de la direction Campo-Casso (Auguste Deloche Campocasso, dit). Ce prudent directeur, entré en fonction pour la saison 1873-1874 s’intéressa essentiellement au répertoire de ces prédécesseurs et se hasarda timidement dans de nouvelles productions (2). En janvier 1875, il demande pourtant à son décorateur Haeck de se rendre à Paris pour s’entendre sur la confection des décors avec les décorateurs renommés Cambon et Daran – la volonté du directeur était sans doute de réitérer à Bruxelles le succès que remporta la production de La flûte au Théâtre Lyrique en 1865. Parallèlement, il fait établir des devis pour ces mêmes décors à Anvers auprès de Célos et Bernier (3). Effrayé par l’ampleur des frais de cette production (que sa trésorerie chancelante ne peut supporter), Campo-Casso renonce au projet. C’est à ses successeurs Oscar Stoumon et Edouard Calabrési que reviendra l’honneur d’enfin donner au public bruxellois une production complète de l’œuvre.

La direction Stoumon-Calabrési tranche avec les frilosités récurrentes des directions précédentes. L’adaptabilité de Stoumon et Calabrési a été remarquable surtout durant leur première direction. Les trois directions qui ont suivi la déroute de Letellier en 1869 se sont soldées soit par une faillite (Avrillon), soit par des budgets en équilibre précaire (Vachot, Campo-Casso). Stoumon et Calabresi accèdent à la direction de la Monnaie alors que la Belgique est confrontée depuis 1873 à une grave crise économique. Comme journaliste consensuel, il s’est concilié la bienveillance de la plupart de ses confrères. Comme compositeur (attitré) de ballet, il s’est attiré les faveurs des abonnés et peut se prévaloir de nombreuses sympathies parmi le personnel de la Monnaie. Son profil ne pêche qu’en un point : il n’a aucune expérience de la gestion théâtrale. De l’expérience, Lapissida en possède à revendre et la brillante gestion qu’il fit des théâtres de Gand (1860-1861) et de Liège (1855-1857, 1858-1859, 1861-1863 et 1865-1867) fait de lui un associé recherché pour briguer la direction bruxelloise.

Stoumon et Calabrési réussiront à convaincre les milieux financiers pourtant peu disposés à s’investir dans une entreprise aussi aléatoire. Bien qu’ils disposent d’importants capitaux, ils constituent leur troupe en évitant soigneusement les artistes aux prétentions financières excessives. De même, ils ne se lanceront dans les productions onéreuses ou aléatoires qu’en ayant reçu l’assurance de subsides supplémentaires (Aïda en 1877). Ils géreront opportunément les soirées de galas (cfr infra) et auront suffisamment de réserves financières pour supporter les déficits (en 1878-1879 ils ont perdu 79 922,70 fr.) et attendre les bénéfices (en 1880-1881 ils clôturent la saison avec un boni de 95 016,99 fr.) (4). Enfin, ils offriront à leur public une programmation éclectique où Georges Gounod, Giacomo Meyerbeer et Richard Wagner côtoient Georges Bizet, Victor Massé et Léo Delibes. Stoumon et Calabrési profiteront des rivalités parisiennes pour amener à Bruxelles des créations prestigieuses (Jules Massenet, Ernest Reyer) et occuperont l’actualité musicale tant en France qu’en Belgique.

Créer La Flûte enchantée en 1880 n’a rien d’une évidence. De tout le répertoire mozartien, seul Don Juan s’est inscrit au répertoire de la Monnaie et apparaît dès lors régulièrement à travers tout le XIXe siècle. Les échos de la «création» des Noces de Figaro en 1862 sont révélateurs de l’état d’esprit du public bruxellois à l’égard des œuvres anciennes :

Ce n’est pas à dire que le public se soit jeté de parti pris à la tête du chef-d’œuvre, de confiance, et sur la foi du nom illustre qui l’impose à notre respect, sinon à nos adorations : ne croyez pas que ce public, ébloui d’avance soit tombé dans l’engouement préconçu et qu’il ait applaudi, bien vite, pour n’être point traité de Visigoth ou de Philiston. Non ; le succès a été sincère. Je n’en veux d’autre preuve que la froideur apparente avec laquelle on a accueilli les premières pages avant qu’on ne fût acclimaté dans ces parages inconnus. N’y avait-il pas de quoi désorienter bien des gens ? La simplicité de la facture, ces formes naïves, cet orchestre sobre et modeste ; pas de traits, de roulades, de fanfreluches, de point d’orgue tortillés, de cadences soutenue à gosier tendu pour nous faire comprendre que ceci est la fin, et qu’il faut applaudir : rien de tout cela, et les deux jolis duettinos de l’introduction, l’air de Figaro, plein d’esprit et de verve, s’achèvent au milieu de maigres et rares applaudissements (5).

La flûte enchantée sera «la» création de la saison 1879-1880 (6). Elle s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, dès la clôture de cette saison, commenceront les fêtes commémorant les cinquante ans de la Belgique indépendante. A l’occasion, la Monnaie restera ouverte durant les mois de juillet et d’août et programmera, outre son répertoire habituel, une importante reprise de Richard Cœur de lion d’André-Modeste Grétry. Cette coloration «Ancien Régime», ne doit toutefois pas masquer que l’essentiel du répertoire de la saison doit tout au XIXe romantique puisque y dominent L’Africaine, Le prophète, L’étoile du nord et Robert le diable de Meyerbeer, La dame blanche de François-Adrien Boieldieu, La Traviata et Jérusalem de Giuseppe Verdi, La favorite de Gaetano Donizetti, Mignon d’Ambroise Thomas, Giralda d’Adolphe Adam, Le cheval de bronze de Daniel-Esprit Auber, et - pour les créations plus récentes - Carmen de Bizet, Lohengrin de Wagner et Faust de Gounod. La version de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont (réalisée pour la production parisienne de 1865) s’est efforcé d’actualisée l’opéra de Mozart et de le faire entrer dans les canons contemporains : l’opéra est scindé en 4 actes (au lieu de deux) qui pouvaient accueillir des divertissements absents de la version originale. A Bruxelles, « deux gentils divertissements avaient été intercalés au premier et au quatrième actes et qui se dansaient sur les motifs les plus sautillants du répertoire symphonique de Mozart. Il y a avait là notamment une intervention de La marche turque sur un rythme de valse et du Menuet du bœuf qui étaient tout à fait savoureux (7) ».

La distribution fait appel aux meilleurs éléments de la troupe avec Rodier et le jeune Gabriel Soulacroix pour les grands rôles masculins et Jeanne Devriès-Dereims dans celui de la Reine de la nuit (8). Le succès ne se fait pas attendre : créé le 10 janvier 1880, l’œuvre sera reprise 34 fois jusqu’à la fin de la saison. En janvier et février, elle est programmée presque un soir sur deux. Les recettes à la porte (hors abonnement) reflètent fidèlement l’engouement public : celles de La flûte dépassent souvent les 4.000 fr. alors que Lohengrin ou Faust atteignent rarement les 2.000 fr. On remarqua particulièrement la représentation donnée par la Loge lors des fêtes de l’indépendance. En effet, depuis 1862, le concessionnaire peut, avec l’aval de la Ville, louer sa salle, son personnel et son répertoire à des sociétés artistiques ou philanthropiques. Celles-ci acquittent un forfait à la direction et vendent les places, avec bénéfice, à leurs membres. Le 24 août 1880, le Suprême conseil et le Grand Orient de Belgique offre un spectacle de gala aux maçons du pays et de l’étranger. Le programme et le compte-rendu de ce gala explicitent l’adéquation entre l’œuvre et la circonstance :

L’on donnait La flûte enchantée, le chef d’œuvre du F... Mozart, dans lequel le maître a donné libre carrière à ses inspirations si éminemment maçonn... Une telle œuvre ne peut être convenablement interprétée que par des Maç... et sous ce rapport la représentation offrait toutes les garanties possibles, puisque les principaux rôles étaient confiés aux FFF... Gresse, Soulacroix, Dauphin, Lonati, Guérin, Chappuis et Lefèvre. Quant aux dames qui secondaient nos FFF... dans l’interprétation de l’opéra, elles s’acquittèrent de leur mission en véritables émules de la déesse Isis. Entre le 3e et le 4e acte deux chœurs furent chantés par la société royale L’orphéon à qui le Gr... Or... remit un drapeau aux couleurs nationales pour reconnaître les services rendus à la Maçonn... par cette phalange chorale que le F... Bauwens conduit de succès en succès. À la fin de la représentation, L’orphéon exécuta encore quatre chœurs remarquables sur la place de la Monnaie, brillamment illuminée, de même que la façade du théâtre, sur laquelle se dessinaient les emblèmes maçonn... (9)

Le F... Mozart fut un maçon convaincu et assidu. Parmi les compositions que l’enseignement maç... lui inspira, la plus célèbre est La flûte enchantée, que Beethoven considérait comme son chef-d’œuvre. Voici la pensée philosophique dissimulée sous le libretto léger et gracieux du F... Schikaneder : Tamino et Pamina représentent l’humanité victime de l’ignorance et du vice. L’ignorance est personnifiée par la Reine de la nuit ; le vice par Monostalos, prince nubien : ils sont naturellement alliés. Chaque fois que l’homme fait un effort vers sa délivrance, il est secouru par « les forces de la nature », personnifiées par les Trois Fées, dont les talismans le protègent quand il les emploie avec intelligence. Pour se sauver définitivement du mal, l’homme a besoin d’atteindre la sagesse, représentée par le Temple d’Isis. Il y parvient par le travail et le courage, à la suite d’initiations successives. Si, devant les écueils de la route, l’initié éprouve une défaillance, ses frères le relèvent et lui indiquent la bonne voie. Quand l’ignorance et son vil esclave vont accabler l’humanité, le Grand Prêtre sort du temple et les rend impuissants, grâce à l’esprit de lumière et bonté (10).

La flûte sera reprise la saison suivante, en janvier 1881, dans un contexte nettement plus défavorable. En effet, cette saison a vu le triomphe d’Hérodiade de Massenet. L’insertion de Mozart entre deux représentations du jeune maître français est loin de séduire le public. Les recettes à la porte sont sans appel : 1e reprise de La flûte : 2.625 fr / 8e d’Hérodiade : 4.380 fr. / 2e de La flûte : 906 fr. / 9e d’Hérodiade : 4.638 fr. / 3e de La flûte (dimanche, jour habituellement plein) : 2.948 fr. / 10e d’Hérodiade : 6.015 fr. / 4e de La flûte : 1.265 fr… et disparaît du répertoire. Il faudra attendre le 25 janvier 1892 pour que l’œuvre soit re-programmées (lors de la deuxième direction Stoumon-Calabrési). Les 9 représentations firent des recettes médiocres et n’incitèrent plus la direction à retenter l’expérience. La leçon d’Hérodiade a porté ses fruits : Stoumon et Calabrési feront de la Monnaie « la » scène d’accueil des nouveautés françaises que la frilosité et l’anti-wagnérisme de l’Opéra (de Paris) poussaient vers Bruxelles. Sigurd (1884) et Salammbô (1890) d’Ernest Reyer, Evangéline de Xavier Leroux ou Fervaal (1897) de Vincent d’Indy apparaissent, aux yeux de ces directeurs, comme des valeurs bien plus sures que Mozart. Le maître viennois se trouva en outre en concurrence avec un compositeur qui lui était beaucoup plus proche : Christoph Willibald Gluck.

La deuxième direction Stoumon-Calabresi vit l’influence du directeur du Conservatoire, François Gevaert, croître au sein du Théâtre royal. De conseiller artistique, il devint un « directeur musical » officieux lors des productions importantes, dont le répertoire wagnérien. Cette position permit à celui qui avait déjà la main haute sur les concerts historiques du Conservatoire, d’introduire le répertoire ancien sur la première scène bruxelloise. Le choix de Gluck s’imposa rapidement dans un contexte nettement wagnérophile (que ce soit dans le public abonné ou à la porte, dans la presse et parmi les interprètes). L’auteur de la Tétralogie avait en effet largement préparé le terrain de cette réhabilitation gluckiste par ses écrits théoriques où la figure de Mozart est pratiquement absente. Les propos du critique Lucien Solvay redéfinissent pertinemment l’importance de François Gevaert dans la redécouverte du répertoire classique tant à Bruxelles qu’à Paris :

L’influence (de François Gevaert), active surtout en Belgique, fut en France également décisive. Elle commença à s’exercer le jour où, étant à la tête des concerts du Conservatoire de Bruxelles, Gevaert entreprit de faire connaître au public les admirables tragédies lyriques de Gluck (suit l’énumération des concerts de 1872 à 1890…) ; Quand les œuvres de Gluck reparurent sur la scène de la Monnaie – la triomphante « première » d’Orphée date de 1893, - la victoire était assurée. C’était comme l’épanouissement d’une floraison lentement cultivée. Le public était mûr pour en goûter la saveur et la séduction. Et tout de suite Paris, à son tour, s’emballa, croyant de bonne foi, avoir provoqué le renouveau d’un art que Gevaert, par sa persévérance, le retentissement de ses efforts à l’étranger et son enthousiasme communicatif, avait réellement, à lui seul, imposé à l’admiration de tous (11).

Edouard Schuré, grand chantre du mouvement symbolico-idéaliste, résumera en termes choisis l’incongruité de Mozart dans le panorama wagnérien :

L’âme aimante et tendre de Mozart sait tout exprimer (…) Elle peut tout sentir, mais non vouloir ; concevoir, non engendrer. Elle est femme comme la musique elle-même ; et, en cela, Mozart nous offre l’image du parfait musicien qui n’est que musicien. Par contre, le tempérament artistique des Gluck, des Beethoven, des Wagner joint à une sensibilité ardente la plus énergique virilité (12).

Un mozartien à la tête de la Monnaie ?

Lorsque Maurice Kufferath accède (enfin) à la direction de la Monnaie, en partenariat avec le hautboïste Guillaume Guidé, la presse et le public bruxellois s’attendent à de profonds bouleversements dans la constitution du répertoire de la Monnaie. Maurice Kufferath est né à Bruxelles en 1852 dans une famille de musiciens. Son père Ferdinand, d’origine allemande, s’est installé en Belgique où il obtint aisément une place enviable dans le corps professoral du Conservatoire royal. Maurice Kufferath poursuit simultanément une formation littéraire (il a, un temps, pensé embrasser la carrière juridique) et musicale. C’est en tant que critique musical qu’il se fait connaître du monde musical bruxellois. Il collabore entre autres au Diapason, à L’indépendance belge au Guide musical et à Samedi. Il devient rédacteur en chef du Guide musical, principal hebdomadaire musical de Belgique en 1890. Parallèlement, il publie un nombre considérable d’essais musicologiques, principalement dans le domaine wagnérien. Il consacre une monographie à la plupart des grands opéras du maître de Bayreuth. Sa parfaite connaissance de l’allemand le fait accéder à des sources que la plupart de ses confrères francophones négligent. Quelques traductions et adaptations de livrets (de Wagner à Albeniz) ainsi que quelques articles de chroniques politiques complètent cette abondante production littéraire. Pourtant, il n’entend pas limiter ses activités au monde littéraire ou musicologique.

Après trois tentatives malheureuses (face à Stoumon et Calabrési), ce n’est qu’en janvier 1900, grâce à l’appui des conseillers communaux socialistes qu’il accède à la direction du théâtre royal. Les chroniques musicales qu’il écrira à la toute fin du siècle définissent ses intentions de programmation : Wagner est omniprésent – suivi du répertoire français (mais sans les « préférés » de Stoumon à savoir Reyer et Alfred Bruneau) – ensuite vient le répertoire classique avec Mozart, Gluck. Le bilan d’activité que dresse en 1908 la direction Kufferath-Guidé reprend, à quelques nuances près, cette programmation initiale. Cette direction triera les œuvres du répertoire en quatre catégories : celles de compositeurs français, celles de compositeurs belges, suivies par celles des maîtres classiques (Gluck, Mozart, Wagner et Méhul) et, enfin, les divers (Puccini, Alfano, Verdi, Strauss, Smetana, Dalcroze et Albeniz) (13).

Un contexte de création complexe

Dès la saison 1900-1901, Kufferath renouvelle le répertoire mozartien de la Monnaie avec la peu téméraire création de Bastien Bastienne : « On ne se souvenait plus guère de l’œuvre enfantine de Mozart quand elle fut dernièrement retraduite de l’allemand en français par MM. Gauthier-Villars et Hartmann, et représentée à l’Opéra-comique de Paris. C’est cette nouvelle version qui vient d’être donnée au théâtre de la Monnaie, comme curiosité, comme document historique, si vous voulez, le document étant une chose et un mot à la mode (14) ». Cette même saison, Kufferath redonne Don Juan avec un succès mitigé que commente Le Soir :

Lors de la reprise à la Monnaie, en 1891, Don Juan nous revint à peu près débarrassé de ces défroques carnavalesques (de Castil Blaze). Mais il y avait encore quelque chose à faire. Cette fois, le voici presque absolument intact, conforme à la pensée de Mozart, et avec les récitatifs accompagnés au clavecin au lieu de l’être par l’orchestre, qui les alourdissait beaucoup. Le caractère, l’allure général, l’esprit en sont enfin rendus avec une fidélité intelligente ; et si l’ensemble nous donne heureusement cette bonne impression, il n’a certainement pas dépendu de la direction, qui est arrivée à ce résultat avant tout désirable, que tous les détails de cette reprise de Don Juan n’y contribuent également. Une Elvire et un don Ottavio d’accent exotique, au point de rendre risibles les scènes les plus tragiques, n’ont pas empêché la représentation d’hier d’avoir une ‘tenue’ réellement et essentiellement artistique (…). M. Chalmin a chanté le rôle de Leporello… en bon comédien (15) .

La reprise, la saison suivante, de L’enlèvement au sérail, est plus ambitieuse. Kufferath réalise pour l’occasion, en collaboration avec Lucien Solvay, une nouvelle traduction. Chroniqueur musical influent au Soir, Lucien Solvay détaille les difficultés de l’exercice et précise le rôle assumé par le directeur de la Monnaie :

La délicate, tendre et spirituelle musique de Mozart fut écrite pour ce romanesque sujet et cette fable simplette : l’alourdir comme on tenta de le faire il y a quarante ans, par de solennelles parades, ou essayer d’en rajeunir l’ «esprit» par des mots à la Maurice Donnay ou des inventions de vaudevillistes boulevardiers, ç’eût été la trahir et la dénaturer. On s’en est bien gardé. Bien que le nom du signataire de cet article figure à côté de celui de M. Maurice Kufferath, nous sommes d’autant plus à l’aise pour reconnaître la conscience et la fidélité de la traduction, de la restitution actuelle, que c’est à ce dernier qu’en revient tout le mérite (16) .

Bien que le succès public de cette reprise ne soit pas probant, la presse musicale salue dans son ensemble l’introduction progressive d’ouvrage classique sur la scène du grand théâtre, même si le choix de L’enlèvement au sérail apparaît discutable aux yeux du chroniqueur (généralement hostile à Kufferath) de La réforme :

(Le public se réjouit de découvrir des œuvres anciennes, mais) dans les couloirs, l’on y faisait des rapprochements peu à l’avantage de nos directeurs. Pourquoi, disait-on, ne pas remonter aussi Richard Cœur de lion de Grétry, Joseph de Méhul, Les aubergistes de qualité et surtout Les artistes par occasion de Catel. Cette dernière œuvre ferait merveille à l’heure actuelle (…) La mise en scène (de L’enlèvement au sérail) était telle quelle et l’orchestre réduit aux éléments en usage en 1780, n’était pas à son aise. La salle était peu nombreuse, mais prompte aux applaudissements (17) .

La reprise de La flûte enchantée le 14 mars 1904 entend définitivement imposer Mozart au public bruxellois. Le contexte de cette création ne lui est cependant pas favorable. Avec 6 créations (dont 4 grands ouvrages (18) ), la saison 1903-1904 est l’une des plus chargées de ce début de siècle. L’ambiance sociale, au sein du théâtre, est en outre exécrable. Reniant les engagements qu’il avait pris en faveur du personnel du théâtre avant sa candidature, Kufferath réduit de manière drastique les appointements du petit personnel et augmente considérablement les cadences de travail de l’ensemble du personnel, multipliant notamment les représentations en matinées. Aussi, en mars 1904, la presse se fait d’avantage l’écho des mécontentements de l’orchestre que de la reprise en cours. Les représentations de 1904 reprennent, peu ou prou, la production de 1880 avec sa traduction de Nuitter et Beaumont et la réutilisation de ses décors. La réception de la presse est contrastée : « Mieux vaut le dire de suite : la représentation n’a pas répondu à l’attente des spectateurs. La traduction de MM. Nuitter et Beaumont n’a pas évité les côtés enfantins du livret (… qui) a paru terriblement naïf (19) », « La reprise actuelle rappelle plutôt celle de 1892, qui ne laissa point de traces et que plusieurs ont oubliée (20) ».

La distribution faisait pourtant appel aux meilleurs éléments de la troupe avec Francisque Delmas, Frédéric Boyer et Jean Vallier dans les grands rôles masculins et Catarina Dratz-Barat dans celui de Pamina (21), celle-ci, peu familière aux exigences mozartiennes, laissa la critique sceptique :

Du contre mi grave de la basse profonde au contre fa aigu de la chanteuse à vocalises, il y a de la marge, et n’arrive pas qui veut à ces périlleuses extrémités dont Berlioz jadis, nous a dit pis que pendre. Nous venons d’en faire la redoutable expérience, hier soir, à la Monnaie où l’on avait placé cette reprise dans le flot peut-être trop chargé des dernières premières de la saison (…) Or il faut bien le dire, cette fois c’est la musique qui a le plus souffert. Est-ce la malchance ? Est-ce la grippe, Est ce le surmenage. Le fait est que nous n’y étions plus : le Reine de la nuit a écrasé des staccati, le ténor, bien en voix cependant, n’a pas réussi à se dégeler, la basse a manqué d’autorité et de justesse, le baryton courait parfois à côté de l’orchestre, ses pipeaux sifflaient à contre temps, le trait de flûte étant passé quand ils arrivaient à sa bouche, et sa clochette elle-même se montrait tout aussi rebelle à suivre le glockenspiel de l’orchestre : les chœurs en ont fait autant précisément à l’air de la clochette si nettement rythmé cependant (22) .

Le principal défi que relèvent cette production et sa critique est d’actualiser le langage mozartien dans un environnement dominé par Wagner et les nouvelles écoles françaises et italiennes.

(En 1880), la musique de Mozart avait l’attrait de quelque chose de très avancé, dans sa vieillesse même, de très raffiné et de très neuf dans sa rareté. Le public et les artistes aussi n’avaient pas encore désappris le charme des œuvres simples, un peu surannées ; Wagner et sa suite ne les avaient pas encore gâtés, gavés, affolés… En vingt ans, que de choses se passent ! et comme tout change ! Le snobisme, aujourd’hui fait la moue à Mozart lui-même (…) l’accueil fait à la reprise de cette œuvre exquise a été, il faut bien le constater froid et embarrassé ; et la torpeur de la salle sautant par dessus la rampe, a tout naturellement gagné les interprètes. Une atmosphère de lendemain de Mi-Carême pesait sur tout le monde (23).

(Les amateurs de spectacles) ont pu trouver, non sans raison, que le dialogue du poème de La flûte s’attarde en des développements dont la naïveté égale l’ennui, et qu’on eût bien fait d’y pratiquer de larges coupures (…) Il faut savoir gré aux directeurs de la Monnaie de nous avoir rendu ce chef d’œuvre et leur souhaiter de reconstituer ainsi, l’an prochain, le répertoire courant substituant les ouvrages classiques aux médiocres productions de l’opéra français. Ils ont accompli un réel effort pour arriver à coordonner les nombreux éléments d’interprétation de La flûte enchantée et ce n’est point leur faute si des artistes français de 1904 connaissent moins Mozart que Gounod, Thomas, Mascagni… et Wagner (24).

Essayer de faire refleurir les grâces, exquises en leur vétusté, de La flûte enchantée, à l’heure où, sur les mêmes planches se poursuivent les répétitions de la Tosca, me semble une de ces opérations fantastiques qui réclament l’intervention des puissances surnaturelles (…). Le souci d’art apporté à cette reprise est incontestable : restitution fidèle du texte original et suppression de tout ce que le caprice des adaptations y avait apporté d’altérations, coupures ou ajoutes ; mise en scène rectifiée, décors rajeunis (…) à propos des décors, il eût été désirable qu’on pût nous rendre de l’honnête égyptien conventionnel tel que le comprenait la mise en scène d’il y a cent ans. Celui-là seul me paraît cadrer tout à fait avec le livret maboul du bon Schikaneder (25).

Mozart eût été sans doute étonné de voir jouer son aimable et riant ouvrage devant l’horreur de la profonde nuit où le public a été plongé pendant toute la représentation ; et encore plus étonné d’entendre son clair orchestre enseveli dans les profondeurs de l’antre wagnérien (…) Les sonorités qui se dégagent maintenant de cet abîme ont je ne sais quoi de fumeux et d’opaque. On ne reconnaît plus bien l’orchestre si net, si débrouillé que nous avait donné deux ans de suite M. Dupuis. (…) Alors quoi ? Je crois qu’il y a tout simplement une erreur matérielle de commise, et que cette erreur, c’est l’enfoncement de l’orchestre (26).

Ces interrogations de la presse rejoignent les préoccupations du public et les recettes à la porte sont peu flatteuses pour La flûte - ce qui se traduit immédiatement par une série congrue de représentations : Il n’y eu que 5 représentations de La flûte lors de la saison 1903-1904 alors qu’il y eut 22 Prophète, 20 Faust, 15 Manon, 13 Carmen, 12 Lohengrin, 12 Aïda, 12 Roi Arthus, 11 Sapho, 11 Maître chanteur de Nuremberg, 11 Mignon, 11 Tosca, 10 Fille du Régiment, 10 Noces de Jeannette, 9 Lakmé, 9 Joli Gilles, 8 Hamlet, 8 Tannhauser, 8 Cavallera rusticana, 7 Maître de chapelle, 7 Mariage aux lanternes, 6 Orphée, 6 Dame blanche, 5 Rigoletto, 5 Samson et Dalila, 5 Belle au bois dormant, 5 Conte d’Hoffman, (La Walkyrie et Le crépuscule de dieux ne furent donnés que 3 fois mais ont été reprises avec «gros» succès l’année suivante). L’expérience de La flûte ne sera pas renouvelée dans l’immédiat et, significativement, la saison 1904-1905 ne comprend plus que des œuvres des XIX et XX siècle et plus aucune tentative de classique.

Il faudra attendre décembre 1912 pour voir réapparaître La flûte dans une production entièrement renouvelée. Conscient des faiblesses de sa première tentative, Kufferath soigne particulièrement la pré-réception de l’œuvre : trois forts articles, publiés dans Le guide musical, annoncent la production et soulignent « l’authenticité » qui préside cette entreprise (27). Si l’auteur a beau jeu de fustiger les arrangements des Mystères d’Isis (de Mozart, Morel et Lachnith), il lui est nettement plus ardu de défendre la modernité de l’œuvre. Selon lui, « Toute la production lyrique du XIXe siècle est une suite lointaine de La flûte enchantée. La chaîne est ininterrompue qui relie cette œuvre unique au Parsifal de Richard Wagner, suprême exaltation, à un siècle de distance, des mêmes sentiments poétiques et de la même esthétique (28) ». Le critique Charles Van den Borren se fait également écho de cette perspective wagnérienne dans laquelle évolue Mozart :

La partie musicale de l’œuvre ne pâtit d’aucune coupure, ni d’aucune interversion. Quant au texte parlé, M. Prod’homme en a conservé la substance, sans y modifier quoi que ce soit. Seules les longueurs et les passages dénués d’intérêt ont été supprimés (sic !…) La partie comique souffre un peu de ce que la naïveté allemande, si fraîche et si naturelle dans la langue originale, paraisse souvent niaise, absurde ou frelatée en français. Mais à cela, il n’y a nul remède : une langue n’est-elle par l’expression directe de la mentalité du peuple qui la parle ? (…) C’est là un art tellement aristocratique et d’une délicatesse si subtile qu’à le considérer de près on s’explique, dans une certaine mesure, l’insuccès relatif du théâtre de Mozart sur nos scènes modernes : la moyenne de l’élite, déformée par les sensations plus puissantes que procure le théâtre wagnérien et postwagnérien est désorientée par les dimensions menues de l’appareil dramatique du maître de Salzbourg et n’a pas encore assez de perspicacité pour découvrir que la grandeur n’en est nullement absente (29).

Pour cette reprise, les meilleurs éléments de la troupe de la Monnaie (30) se voient renforcer par Angèle Pornot (dans le rôle de la Reine de la Nuit) et surtout par la direction d’Otto Lohse, - le célèbre chef allemand ayant accepté la fonction ambiguë de « chef d’orchestre en représentation » au côté du titulaire Corneil de Thoran. Les décors et costumes ont fait l’objet d’une attention particulière. Kufferath explique les choix qui ont été alors opérés :

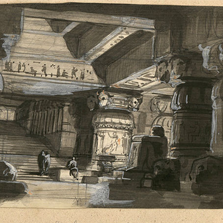

La flûte enchantée n’a rien à voir avec l’archéologie. Il ne me paraît pas du tout indispensable que le décor nous place devant d’authentiques reproductions de temples et de paysages de la Vallée du Nil (….) A Paris, en 1909, M. Albert Carré a offert au public de l’Opéra-Comique une succession de tableaux égyptiens (…) Malheureusement, le moindre inconvénient de ces décors trop riches et trop compliqués était d’écraser la frêle architecture de l’ouvrage. Ils avaient un défaut plus grave encore : c’est d’alourdir la marche de la pièce (…). C’est de ces points de vue (de simplicité et de limpidité) que je me suis inspiré lorsque le Théâtre de la Monnaie reprit en 1912 l’œuvre immortelle dans la nouvelle version de M. Prod’homme. Rien que des décors légers, faciles à manier : le moins possible de châssis, plutôt des toiles découpées qui montaient rapidement dans les ceintres (…) Le distingué M. Jean Delescluze, tout en s’inspirant d’authentiques documents égyptiens, n’avait pas tenté d’imiter la solidité massive des temples de la vallée du Nil. Une discrète allusion à l’ancienne Egypte, voilà tout. Et cela suffit (31).

Les costumes ont été conçus par le peintre symboliste, Fernand Khnoppf (32), alors au sommet de sa gloire et furent confectionnés par les ateliers de la Monnaie (sous la direction de James Thiriard et Victor Lagye). Ils s’émancipent de toute recherche d’authenticité et participent pleinement à la féerie de l’ensemble. Tout devait concourir à faire de cette reprise un gros succès. L’œuvre ne fut pourtant programmée que 9 fois (dont un gala donné par la Loge (33) ) et peina à égaler les recettes d’Hamlet, Lohengrin ou Tosca. La gazette détaille les raisons de ce succès mitigé :

On en est sortie avec un certain sentiment de déception. La physionomie du souriant chef d’orchestre a paru bizarrement altérée. Elle avait pris on ne sait quoi de morne et de renfermé qu’on ne lui connaissait pas (…) Ce n’est certes par la faute de l’interprétation vocale qui est parfaite à peu de chose près (…) M. Dua garde le plus complet incognito sous l’épaisse couche de noir qui couvre le visage de Monostotos. M. Dua sait incarner toutes les races avec une égale supériorité. Qu’on ait besoin d’un Japonais, d’un allemand du moyen âge ou d’un nègre de féerie, on peut s’adresser à lui en toute confiance. Il entre dans la peau du bonhomme avec une égale facilité. Il n’a pas grand’chose à chanter, malheureusement dans celle de Monostotos. Mais il parle nègre avec la plus discrète convenance et il saute comme un cabri. (…). Mais alors ? Eh bien oui voilà précisément ce qu’il y a de curieux. C’est que si l’impression d’ensemble a laissé à désirer, cela ne tient nullement à des erreurs ou à des lacunes de la distribution (…) mais bien plutôt à certains partis pris systématiques dont les effets se sont fait sentir déjà dans bien des œuvres de l’ancien répertoire (…) Et d’abord, les œuvres de Mozart – œuvres de clarté et de joie, n’ont point été faites pour être jouées dans les mortifiantes ténèbres que quelques nyctalopes ont imposées aux théâtre d’aujourd’hui et qui y ont répondu la gaîté des chambres mortuaires. Quand on entre dans une salle de spectacle maintenant, il semble qu’on aille assister à un enterrement. On cherche instinctivement la famille – ou un auteur pour lui serrer la main (…) Aujourd’hui le grand art semble consister à ne jamais laisser qu’entrevoir ce qui s’y passe, même en plein jour. Passe quand il s’agit d’ouvrages modernes, où cette pénombre est imposée par la volonté expresse des auteurs en vue de certains effets. Mais rien n’autorise à l’appliquer aux œuvres anciennes, conçues pour être jouées dans d’autres conditions (…) D’autre part, l’orchestre caché, enfoncé, l’orchestre en cave n’est pas plus efficace que l’obscurité pour mettre en valeur une partition telle que La flûte enchantée. Cette disposition, encore, n’a été conçue qu’en vue de l’exécution de certaines œuvres modernes dont il importe d’étouffer, de voiler les sonorités trop éclatantes. A la Monnaie, elle n’a fait qu’assourdir et brouiller les sonorités du quatuor sans atténuer sensiblement les autres, et l’équilibre sonore de toutes les œuvres anciennes en a été rompu (…). Un autre et grave inconvénient de cette disposition, c’est qu’elle anéantit toute communication entre la scène et l’orchestre. Les chanteurs entendent mal les instruments. Ceux-ci doivent jouer trop fort ordinairement pour les soutenir dans la tonalité (…). Il n’y a plus entre l’exécution vocale et l’exécution orchestrale cette réelle unité qui ne peut résulter que de la compréhension de l’oeuvre par tous ceux qui concourent à l’exécution (…). Enfin, on a fait venir M. Lohse pour diriger la première représentation (… il) apporte dans l’interprétation de Mozart des vues personnelles analogues à celles qu’il a apportées dans celle des Symphonies de Beethoven. Il précipite extraordinairement tous les mouvements rapides, à commencer par celui de l’ouverture qu’il brouille ainsi à plaisir (…). De nouveaux décors avaient été commandés à M. Delescluze. Il y en a de jolis. Mais on les voit généralement peu (…). Et si je fais ces observations c’est que je suis persuadé qu’avec de la lumière, un orchestre à sa place, plus de liaison entre l’interprétation et le public, et le souci de rendre la pensée de Mozart aussi exactement que l’esprit de Schikaneder, ce serait un gros, un très gros succès (34) .

Il faudra attendre l’entre-deux guerres pour que La flûte s’inscrive durablement au répertoire de la Monnaie.

En guise de conclusion

On a peine en ce début du XXIe siècle à imaginer la discrétion de Mozart dans le répertoire de la Monnaie des années romantiques et symbolistes. Les directions du milieu du XIXe siècle durent relever la gageure de moderniser Don Juan afin de lui ôter son caractère trop connoté « Ancien Régime ». C’est encore cet état d’esprit qui présida à la vraie création de La flûte enchantée en 1880. La tentative était louable mais ne pouvait concurrencer durablement l’engouement public pour le répertoire wagnérien et celui de la jeune école française, il ne put davantage concurrencer le répertoire – pourtant finissant – du premier romantisme (essentiellement incarné par Meyerbeer). Dans ce contexte, la question de l’authenticité de l’œuvre paraissait secondaire. On s’interrogera par contre sur les raisons qui ont poussé Maurice Kufferath à reprendre en 1904 cette production de 1880 alors que son public était de plus en plus acquis au répertoire classique et à ses reconstitutions « authentiques ». L’authenticité dicta la production de 1912 : c’était dans l’air du temps et le commentaire de L’indépendance, pour lapidaire qu’il soit, n’en est pas moins vrai : « Il y a une mode pour la toilette des opéras comme il y a en a une pour la toilette des femmes (35) ». Il revient à François Gevaert de détailler, en guise de conclusion, cette position en des propos qui n’ont rien perdu de leur actualité :

Le chef d’œuvre ancien en musique n’est pas la statue taillée dans un bloc de pierre, la déesse marmoréenne, qui, debout, impassible sur son piédestal, voit passer devant elle les empires, les peuples, les générations, incline le même regard serein sur le Grec et le Barbare, et verse indifféremment les trésors de sa beauté sur son adorateur à genoux et sur la farouche Vandale qui s’avance pour la fracasser… Non, c’est une création idéale qui par moments revêt une existence réelle et se mêle alors intimement à notre vie psychique et sentimentale. C’est la Belle au bois dormant, la princesse ensorcelée, sortant de son sommeil séculaire sous le baiser du jeune prince qui l’aime, pour renaître à une vie nouvelle qu’elle partagera avec lui. Au moment de son réveil, dit la légende, elle apparaît à son libérateur dans le costume qu’il voyait, étant enfant, porter à son aïeule. Mais au jour solennel où leur union est consacrée devant l’autel, la belle ressuscitée se montre dans les riches atours des princesses contemporaines et parle le langage de la nouvelle génération (36).

Illustrations

| 9 pictures | Diaporama |