Jo Delahaut et la maîtrise d’un langage

L’abstraction est sans doute une des plus nobles conquêtes de l’art, elle est peut-être, la démarche extrême de l’aventure spirituelle, non pour autant, ou de manière exclusive, métaphysique ou prophétique, mais pleinement humaine. Elle eut ses pionniers et ses théoriciens, Kandinsky et Mondrian, Malevitch ou Delaunay ; elle eut ses exégètes, ses défenseurs, de Michel Seuphor à Michel Ragon ; elle possède surtout la densité, la richesse, la diversité de ses créateurs. Elle connaît, bien sûr, ses conventions et son académisme, tout comme elle affirme la découverte et l’invention. Elle est chose vivante. L’abstraction est un cheminement, un voyage par le regard de l’esprit et l’intuition des sens, avec les relais nécessaires, les étapes offertes à la méditation, à la joie, à la tension, au questionnement, à l’inquiétude. Elle n’est pas un passage, un moment, une mode ; elle est une manière de sentir, une forme d’expression, elle a son passé, son présent – soixante-dix ans déjà de bons et loyaux services –, elle a son avenir tant que l’homme ne baîllonera pas la liberté de son propre langage.

Une définition ? « Une peinture doit être appelée abstraite lorsque nous ne pouvons rien reconnaître en elle de la réalité objective qui constitue le milieu normal de notre vie », propose Seuphor, « dès lors que nous sommes obligés, par l’absence de toute réalité sensible, de l’envisager en tant que peinture en soi, de la juger en vertu de valeurs extrinsèques à toute représentation ou tout rappel de représentation » (1). La formule est satisfaisante ; comme toute définition, elle cerne son objectif, mais reste silencieuse sur la genèse et l’écho. Le rejet de l’objet naturaliste fut un acte sain, comme celui qui consiste à faire, au printemps, le grand nettoyage ; en art, il s’agissait de porter le regard ailleurs, non plus à fixer le sujet à reproduire ou à exprimer, mais à prendre comme objet le tableau lui-même, qui devient à la fois le siège et le sujet de la réflexion plastique. Ce parti pris était moins une révolution que la conséquence naturelle d’une évolution artistique, de l’Impressionnisme d’un Monet aux Fauves et au Cubisme. On conçoit, dès lors, qu’il y ait eu, pour certains, divergence entre les termes abstrait, concret et non-figuratif, le fait plastique étant, d’une part, chose toute aussi concrète que le sujet plastique, et le terme abstrait, d’autre part, impliquant davantage la notion de démarche que celle d’accomplissement. Mais les mots valent ce que les hommes leur apportent et l’usage qu’ils en font, l’art abstrait est lourd d’existence et de messages.

Où situer Jo Delahaut ? Dans la seconde génération de l’Abstrait qui, vers 1945, au lendemain de la guerre, ressent la nécessité d’un langage nouveau et universel. Liégeois de naissance, universitaire de formation – une thèse sur le Néo-classicise n’est pas qu’un accident de parcours – professeur de dessin à Bruxelles, il peint depuis 1940 des œuvres figuratives, marquées par le Fauvisme ; l’évolution est rapide qui affirme une volonté de structure. Le cerne qui délimite alors les formes – Mélancolie (1945) ou Printemps (1946) – cherche à les ancrer dans la surface de la toile. Mais la frontière du figuratif, par ailleurs, est déjà franchie, en témoignent les illustrations en noir et blanc pour Les Nègres de Lorca (1945) ou encore Composition, une toile de 1946. Delahaut participe aux activités de La Jeune Peinture Belge avec Bertrand, Bonnet, Cox, Mendelson, Van Lint ou Lismonde et fut « le seul abstrait à l’exposition de 1947 » (2). La même année, il prend part au Salon des Réalités Nouvelles à Paris, haut-lieu qui, jusqu’en 1956, se voue à « rassembler les artistes non figuratifs » (3) et l’on peut lire, dans le volume publié à cette occasion, une définition percutante du peintre Auguste Herbin : « La peinture exprime l’étendue en deux dimensions, les limites courbes et droites de cette étendue, le rapport réciproque de chaque partie avec le tout et la coordination de la couleur avec tous ces éléments » (4). C’était là un ton qui devait éveiller l’attention de Jo Delahaut et qui, sans doute, ne cessera de lui plaire.

La première étape de sa recherche, et que l’on pourrait nommer la conquête de la surface, s’attelle à des problèmes de répartition et de construction pour déoucher sur une franche géométrie qui ne rejette pas les heurts d’angles aigus ou obtus et la polyphonie des couleurs. Vers 1952 des formes répétitives ou des modules sériels viennent scander la toile et développent le dialgoue avec des plans chromatiques qui les définissent, les supportent ou les prolongent, tels Acor (1952), Astral ou Matin or (1953). Cette conquête s’anime, devient rythmique, et le langage est, à son tour, conquis, maîtrisé, éloquent. Peut-on expliciter ? Les règnes du plan, de la forme, de la couleur n’ont de compte à rendre que par eux-mêmes. Peut-on traduire ? En son ? En vocable ? Et dans quelle langue ? Dans les textes de Jo Delahaut, s’épinglent des notions ou des mots qui, peut-être, jettent des lueurs : « la sérénité, l’authenticité » ou « mesure, géométrie, espace » ou encore « un signe, un cri, une ligne, une ordonnance » (5). Ainsi des cailloux permettent-ils de suivre le chemin. Curieusement celui-ci se fractionne, des formes brisées apparaissent et l’artiste titre, en 1956, Eclatée ; puis il semble bien que la tentation de l’informel, mieux du matiérisme, se soit manifestée, mais Delahaut la condamnera lui-même à la destruction (6). Sans doute ce lyrisme là lui paraissait-il trop extérieur.

Espace neuf date de 1960, Plénitude aussi, et une autre démarche paraît s’instaurer. L’imposition du signe serait peut-être l’intitulé de ce chapitre, non que le signe ne préexiste chez l’artiste, mais il acquiert une ampleur et une tension nouvelles ; par sa couleur comme par sa forme, par sa forme-couleur, il se prolonge par-delà la surface et provoque l’espace au double sens du terme, il est générateur d’énergie. Sans se référer à ces œuvres en particulier, Jo Delahaut n’écrit-il pas : « les signes, les couleurs, les rythmes et leurs combinaisons infinies sont des moyens qui touchent mystérieusement les ressorts inexpliqués de la conscience, pour provoquer certaines déflagrations des facultés intellectuelles, pour atteindre en profondeur les stimuli de l’esprit » (7). L’œuvre n’est donc pas que support, elle est force agissante et peut exercer, par conséquent, un effet physique. L’intérêt que le peintre manifeste aux objets d’arts dit primitif ne peut donc surprendre et la sensibilité qu’il leur témoigne trouve en réponse l’intensité de sa propre expression.

Jo Delahaut est en parfait accord avec le temps et l’espace, l’espace ouvert et les temps forts d’un univers où l’essentiel a visage d’homme. Mais encore… quels sont ses liens et ceux de son art dans le contexte contemporain, quelle est sa place parmi ses pairs ? Honnête question d’historien s’il en est. En Belgique, il fut donc le premier de sa génération à peindre de la sorte, il fut aussi l’un des artisans, en 1954, de la redécouverte des « Premiers abstraits », les Servranckx ou les Peeters, fondait en 1952, avec Plomteux, Bury, Carray, Saverys, Burssens et Milo, le groupe Art abstrait et sera le seul des vivants, en dehors de Pol Bury, à y rester fidèle. Dès 1947 d’autres parallèles peuvent être tracés, cette fois au plan international, et Jean Séaux à démontré « qu’il était à ce moment plus avancé déjà dans la voie de l’abstraction pure que ne l’étaient alors Dewasne et Vasarely » (8). De même peut-on, pour les années soixante, traverser l’Atlantique et nouer des rapports avec le courant Hard Edge ou le Minimal Art, avec les Kelly, Stella ou Newman. Si ce sont là des points d’histoire, l’art n’est pas une course et la peinture contemporaine n’a que trop vécu des fausses gloires de la nouveauté. Les vrais créateurs ne se situent que vis-à-vis d’eux-mêmes, non qu’ils habitent un nirvâna, mais on ne peut les réduire sans les blesser. Les affinités, l’air du temps, les recherches communes existent certes, « essentielle » disait cependant Malevitch, « est la sensibilité en elle-même, indépendamment de l’entourage dans lequel elle a pris vie » (9).

A la fin des années soixante, le signe réintègre en quelque sorte la surface et s’y fractionne. Commence une période que l’on pourrait appeler les partages surface-signe. Ces rapports sont d’abord marqués d’une certaine violence ; les formes, souvent en unalit peint, se juxtaposent à joints vifs, puis se subdivisent en un assemblage dru d’éléments. La tension redevient interne à l’œuvre et s’affirme par compression des fragments intensément colorés, de la profondeur des bleus à l’éclat des rouges. Les joints, quant à eux, prennent une valeur de ligne et se trouvent une vertu de scansion. Les œuvres se nomment, fréquemment et simplement, Couleur ou Rythme. Le ton ne tarde pas à chercher l’équilibre, et la surface se répartit en zones, quelquefois égales, qu’un chromatisme anime, module et apparemment modifie. Le tracé de la ligne reprend sa place dans le concert du plan ; des droites pourront tramer de blanc telle partie de la toile, alors qu’un arc de cercle viendra en charger une autre de sa tension indéfinissable.

Ainsi peut-on, par le survol, tenter de suivre la route des peintures, en omettant, du fait même, non point les accès de traverse, mais les cheminements parallèles. Si l’œuvre se veut tracée à l’image des grandes voies de communication – « J’aime les autoroutes. Rubans tendus à travers l’étendue » (10), confie Delahaut – celles-ci se trouvent parfois surplombées par de puissants talus ou sont nourries, par des bretelles, d’un trafic proche qui, tout à coup, féconde ou rend plus dense. Les reliefs monochromes en bois laqué blanc, des années 1960-1963, sont comme les contrepoints des grands soleils rouges de la même époque. Ce que ces derniers affirment par l’effet vibratoire des pigments, la blancheur des autres le capte dans le retrait des plans circulaires. Les jeux de l’ombre et le reflet des nuances ambiantes élisent domicile dans l’agencement des retraits et des saillies ; et leur statisme cesse d’exister sous le regard de celui qui passe. Présence et absence se répondent, évidence et mystère se complètent ; mais une même épaisseur de vie, en expansion ou en rétraction, se révèle agissante.

Des formes métalliques, tridimensionnelles et mobiles, sortes de girouettes, créent, quant à elles, l’impression d’un déroulement temporel du plan dans l’espace. On ne peut parler de sculpture au sens traditionnel du terme, mais de mouvements colorés qui font et défont leurs volumes. Cette recherche permet de mieux comprendre que l’œuvre, chez Jo Delahaut, n’est jamais un point de focalisation, elle est un espace toujours ouvert, multidimensionnel, pluriel par ses rythmes, ses éléments, ses accords. De même, certaines découpes d’aluminium, peintes dans un ton uniforme et brillant, sont à la fois un signe qui irradie et un miroir qui piège les reflets ; elles adhèrent au plan du mur mais en même temps le mobilisent.

L’œuvre participe, elle peut être la respiration d’un mur ou le vêtement d’une reliure ; pour Delahaut il n’y a pas, a priori, d’art majeur ou mineur. Lorsqu’il intègre une céramique décorative dans une station de métro (11), il n’exécute pas une œuvre en soi, indépendante, mais pose un acte social qui, par son rythme et ses couleurs, tient compte du mouvement de la rame et de l’humeur des passagers. Il accorde une attention tout aussi positive au travail de sérigraphie, car la multiplication possible de l’œuvre doit être source d’enrichissement pour un plus grand nombre. Le manifeste du Spatialisme, dont il fut le cosignataire avec Bury, Elno et Séaux, ne précisait-il pas : « L’unicité de l’œuvre est un préjugé qu’il faut abandonner, de manière à faire disparaître toutes les spéculations arbitraires qui en font une jouissance réservée à une classe minoritaire de la société »##NBP<Le Spatialisme, reproduit in : Jo Delahaut, Ludwigshafen, Wilhelm-Hack-Museum, 1981, p. 81.>NBP### ? Ceci ne répond pas à une simple attitude politique ou sociale mais à une générosité foncière qui le verra rehausser, avec la même joie, le poème d’un ami pour leur seul plaisir partagé.

Parmi d’autres principes, le manifeste de 1954 affirmait aussi : « Le spatialisme est une construction concertée de formes et de couleurs qui tend à donner à celles-ci une vie et une poésie propres » (12). Et l’on songe à ces grands poteaux rectangulaires, de bois ou de métal, multicolores, gorgés, saturés, ivres en apparence, mais parfaitement rigoureux et droits, affirmant leur joie d’exister en tous lieux de choix ou de hasard. Sont-ils les parents en poésie d’une sculpture de Arp destinée « à être perdue dans la forêt » (13) ? Carrés magiques aussi, à leur manière, les cadres polychromes cernant la toile blanche, fenêtres du présent parfois signées de traits nocturnes.

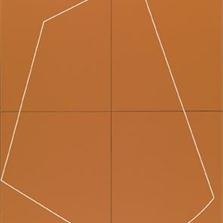

Tout cela, et bien d’autres choses, les amis, des lectures, l’ouverture aux jeunes, des enseignements, des textes, la nourriture du quotidien, des aphorismes heureux, mènent à l’aujourd’hui. Jo Delahaut a gagné, dans sa peinture, l’étape du dialogue de la surface et de la ligne. Il investit un domaine serein fait de partition, dans le sens peut-être où il faut entendre les Partita de Bach, un domaine où les choses se répartissent, mais aussi se lient, s’enchaînent, tout en laissant à chacun sa liberté mélodique. De vastes surfaces monochromes, à la fois intenses et réservées, présentes et discrètes, se voient partagées avec une sensible rigueur, et ce langage pleinement conquis connaît alors un autre discours, celui de la ligne qui, à travers les surfaces composées, écrit son message, note son chant, poursuit son chemin. Le rapport concerté, établi entre le ton de base qui définit le plan et le tracé clair qui le fait vibrer, abolit les limites et fera vivre tout mur, toute architecture, par le dialogue qu’il instaure. Et Jo Delahaut peut ajouter : « C’est un lieu où tout ce qui n’est pas nécessaire est superfétatoire, où chaque signe si minime soit-il a valeur de révélation. De là, cette rare économie qui s’en tient à un choix sans ambiguïté, fuyant l’équivoque jusqu’à l’évidence. Ce n’est pas un effort, ni un effet de style, c’est l’essence même des thèmes dévoilés. La clarté et la précision du télégramme » (14).

Le télégramme ne se réduit cependant pas aux seuls termes du message. Il charrie secrètement, dans les blancs qui séparent les mots, le souvenir de ceux qui furent biffés, il cache, derrière sa ponctuation volontaire, les élisions du sentiment, il contient toute la charge de l’urgence, la tension de l’au-delà des signes, les espoirs de son origine, la diversité de l’écoute, l’appréhension de son possible déchaînement. D’ailleurs le sent d’un mot sur la page varie comme la forme d’un nuage dans le ciel. Cette peinture sans ride porte l’expérience du cœur et du large, cette démarche écarte les rideaux d’un monde intérieur, cette œuvre porte le silence, l’évidence, mais aussi les départs.