I. D’Homère à Hygin. Sources du thème

Les Sirènes de l'Odyssée et des Argonautiques

C'est au chant XII de l'Odyssée qu'il est fait, pour la première fois, allusion aux Sirènes (21). Comme pour les autres épisodes postérieurs à l'escale chez Circé, leur rencontre avec Ulysse est d'abord prédite au héros (Od. XII, 37-57) puis réalisée un peu plus tard (Od., XII, 165-200). Dans le premier passage, Circé décrit les Sirènes comme des êtres dangereux dont le chant est sublime mais fatal. Pour qu'Ulysse puisse quand même l'écouter sans risque, elle lui conseille de se faire attacher au mât du navire. Elle lui suggère aussi de sceller de cire les oreilles de ses compagnons afin de les rendre sourds aux accents mortels. Dans le second passage, Ulysse narre l'exécution scrupuleuse des ordres de Circé et les circonstances de sa rencontre avec les Sirènes. Il rapporte leurs propos flatteurs et tentateurs et dit qu'il aurait succombé à leur chant si on l'avait délié comme il ordonnait qu'on le fasse, en fronçant les sourcils (22).

La rencontre d'Ulysse et des Sirènes se situe parmi d'autres aventures qui marquent le retour d'Ulysse vers Ithaque. Comme on le sait, un certain nombre d'entre elles sont évoquées dans une autre épopée grecque célèbre : la légende des Argonautes. Dans celle-ci, la nef Argo longe l'île des Sirènes après s'être arrêtée chez Circé et avant d'arriver à la double passe des Planctes et de Charybde et Scylla. Les sources de cet épisode sont inconnues (23). D'après l'une d'elles, le centaure Chiron avait conseillé à Jason d'emmener Orphée avec lui pour lui permettre de résister aux sortilèges des Sirènes. Chez Apollonios de Rhodes (24) et dans les Argonautiques orphiques (25), les Sirènes sont effectivement vaincues par le Bistonien grâce à la supériorité de son chant et sa propre habileté à pincer la lyre. Dans cette dernière version, dépitées de leur échec, les Sirènes se suicident. Si, après Strabon, maints philologues modernes admettent que les navigations d'Ulysse s'inspirent pour une large part des aventures d'Argo (26), la question de l'antériorité relative de chacun des épisodes communs aux deux épopées ne peut être résolue en bloc. « Du moins, quand on nous montre les Sirènes qui succombent au chant d'Orphée, on surenchérit de merveilleux par rapport à Homère : sur ce point, les Argonautiques reconnaissent implicitement qu'elles imitent » (27).

En tout état de cause, la rencontre d'Ulysse et des Sirènes et celle d'Orphée et des Sirènes apparaissent comme deux variantes d'un même sujet narratif dont la conclusion est par ailleurs identique. Dans l'un et l'autre cas, l'épisode s'achève par le triomphe du héros et la défaite des monstres. Chaque fois aussi, c'est par la ruse que les Sirènes sont vaincues, à une nuance près. Ulysse possède en effet une auxiliaire, Circé, alors qu'Orphée ne peut compter que sur ses propres dons musicaux – hérités, il est vrai, de la muse Calliopè, sa mère. Enfin, tant dans l'Odyssée que dans les Argonautiques, les Sirènes ne représentent qu'un motif latéral. Ulysse d'une part, Jason, d'autre part, sont les héros des épopées et c'est par rapport à leur quête que s'organise le récit : la rencontre des Sirènes n'en constitue jamais qu'un court épisode.

À moins d'imaginer un hypothétique prototype commun, un des passages a donc inspiré l'autre. Il y a effectivement lieu de supposer le récit homérique antérieur : tous les éléments neufs par rapport à l'Odyssée qui figurent dans les Argonautiques – des précisions sur la forme et les attributs des Sirènes, notamment – dénotent l'influence de la critique alexandrine ou renvoient au référent imaginaire d'époques relativement récentes (28). Pour savoir quelle idée on se faisait des Sirènes aux périodes les plus reculées de l'histoire grecque, il est donc nécessaire d'interroger Homère.

LES SIRÈNES HOMÉRIQUES. FORMES ET FONCTIONS

LES SIRÈNES HOMÉRIQUES. FORMES ET FONCTIONSLe duel (σειρηνοιιν) utilisé par l'aède indique que les Sirènes sont deux, mais de leur apparence physique, rien n'est révélé. Seule, leur voix est amplement qualifiée : elle est « ensorcelante » (29) (θεσπεσιαων, Od., XII, 158) et « fraîche » (λιγυρη, Od., XII, 44) ; leurs chants sont « doux » (μελιγηρυν, Od., XII, 187). Les paroles que leur prête Homère permettent de découvrir certains aspects de leur personnalité. On peut notamment en déduire que les Sirènes sont des êtres omniscients : elles ont reconnu Ulysse, elles n'ignorent rien de la guerre de Troie et savent « tout ce que voit passer la terre nourricière » (Od., XII, 191). Elles sont tentatrices et mortifères : la promesse de laisser repartir Ulysse « content et plus riche en savoir » (Od., XII, 188) est un leurre qui devrait lui coûter la vie s'il s'y laisse prendre. Enfin, elles semblent invincibles : jamais nul vaisseau n'a doublé leur cap sans s'arrêter pour les écouter.

Le poète donne également quelques précisions sur leur environnement ainsi que sur les circonstances qui ont entouré leur épiphanie : la brise tombe quand apparaît leur île et « un calme plat sans haleine s'établit sur les flots qu'un dieu (δαιμων) vient endormir » (Od., XII, 169). Les Sirènes habitent un pré fleuri (λειμων ανθεμοεντα, Od., XII, 159) « bordé d'un rivage tout blanchi d'ossements et de débris humains, dont les chairs se corrompent » (Od., XII, 45-46). Ces détails macabres ajoutés au caractère fatal de leur séduction (Od., XII, 39 sq.) rangent les Sirènes parmi les redoutables puissances magiques qu'Homère évoque dans l'Odyssée malgré son évidente volonté de « purifier » l'atmosphère religieuse en rendant autant que possible sa mythologie rationalisée et humaine (30). Le lien qui rattache les Sirènes à l'au-delà est encore accentué par le contexte même dans lequel elles figurent. Leur apparition se situe en effet parmi d'autres épreuves (Scylla, Charybde, les Bœufs d'Hélios) ordonnées symétriquement par rapport à celles que traverse Ulysse avant son entrée – vivant – au royaume des morts, ce qui constitue en quelque sorte, le point culminant de son ascension héroïque (31). Par leur caractère même d'épreuve, les épisodes qui encadrent la scène de la Nekyia l'évocation des morts) annoncent et prolongent cette traversée de l'outre-tombe et suggèrent même l'idée d'une initiation (32). «Un conte comme celui des Sirènes implique le succès d'un initié qui, grâce à sa science, déjoue le piège que lui tendent les démones » (33). À cet égard, leur prairie en fleurs n'est pas sans rappeler le pré de l'asphodèle situé aux Enfers (34). Si des connotations infernales peuvent donc être décelées chez elles, les Sirènes d'Homère n'ont toutefois ni une forme ni une nature mythique exactement déterminée. Cette imprécision qui tient à l'aspect essentiellement suggestif de l'épisode (35), suscita tant de questions que mythographes et écrivains mineurs ou de renom n'hésitèrent pas à compléter Homère sur différents points.

LES SIRÈNES HOMÉRIQUES. POSTÉRITÉ LITTÉRAIRE

LES SIRÈNES HOMÉRIQUES. POSTÉRITÉ LITTÉRAIREL'une des premières préoccupations des générations postérieures à Homère – dès Hésiode, semble-t-il – fut de situer les Sirènes au sein d'une généalogie mythique (36). Sophocle les dit filles de Phorcys (37), dont on a fait aussi le père des Grées (Pind., Pyth.,12. 13), des Gorgones (Hes., Theog., 4) et des Érinyes (Euphor., fr. 52). Pour Euripide, Chthôn, la Terre, est leur mère (38). Une tradition tardive – attestée seulement depuis Libanios – explique leur naissance par le sang répandu par terre de la corne d'Achéloos (39). Sans doute ces conceptions doivent-elles davantage au sentiment populaire que celles des poètes qui font naître les Sirènes du dieu fleuve et d'une Muse (40) – Terpsichore (41), Melpomène, Calliopè (42) – ou de Steropè, fille de Porthaon.

Parallèlement ou non à l'établissement de leur parenté, quelques auteurs précisèrent le nom des Sirènes. Une première série de trois noms – et non deux comme aurait pu le faire supposer le duel homérique (43) – remonte à Hésiode (44), une autre à Timée (45). Tandis que Thelxiepeia/Thelxiopè/Thelxinoè, Aglaophônos/Aglaopè, Peisinoè/Pisinoè ou Molpè, habituellement présentées comme filles de Melpomène, ont des noms qui font allusion au côté musical de leur séduction et à leur charme, Parthénopè, Leucosia, Ligeia, issues de Terpsichore, évoquent des toponymes d'Italie méridionale où une Sirène était censée avoir échoué ou être ensevelie (46).

Comme il fallait s'y attendre, l'île des Sirènes n'échappa point aux tentatives de localisation. Lorsque les aventures d'Ulysse furent situées dans la mer Tyrrhénienne, on plaça les Sirènes soit en Sicile – sur le cap Pelorias, dans l'Etna ou à Catane –, soit aux Sirénusses. Ce nom fut donné par certains à un petit archipel composé de trois îlots dans le golfe de Posidonia, par d'autres, au cap qui sépare le golfe de Cumes de celui de Posidonia sur lequel, par ailleurs, un temple leur était consacré (47). Curieusement, le pré fleuri, leur séjour chez Homère, a été rarement mentionné après lui. Seuls Hésiode, Apollonios de Rhodes et un scholiaste de l'Odyssée y font allusion lorsqu'ils appellent l'île aux Sirènes « la (belle) Fleurie » (48) en faisant de l'adjectif anthemoessa un nom propre. Ce changement résulte vraisemblablement d'une atténuation des connotations infernales liées primitivement à ce passage. À l'époque hellénistique, par ailleurs, on a souvent insisté sur le caractère escarpé et élevé du « rocher » des Sirènes et la tradition s'est maintenue plus tard : dans les Argonautiques orphiques, elles sont décrites guettant leurs proies sur des « cimes neigeuses » (49) ! Ces précisions, déconcertantes au premier abord, s'expliquent en partie quand on sait que les Sirènes antiques étaient imaginées comme des femmes-oiseaux (50).

S'il est déjà fait allusion aux Sirènes ailées dans l'Hélène d'Euripide, c'est à Apollonios de Rhodes qu'on doit leur première mention dans un contexte épique (51) avant que cette morphologie ne s'impose très largement dans tous les genres littéraires. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle avant notre ère, sous l'influence conjointe de la critique rationalisante d'Alexandrins comme Aristarque, et de l'exégèse évhémériste, que les Sirènes sont parfois décrites sous une forme tout humaine (52). Toutefois, le fait d'avoir été appelées gunaikes/kourai/ornithes/volucres ne permet pas toujours d'affirmer que les Sirènes étaient « visualisées » par les auteurs sous un aspect uniquement humain ou animal (53) : cette apparente exclusive ne fait parfois qu'indiquer l'élément prédominant de leur nature. Tout au plus peut-on imaginer un buste humain quand les Sirènes sont présentées en train de jouer de la lyre ou de la double flûte (54).

En fait, la forme hybride des Sirènes intrigua tant les Anciens, qu'ils essayèrent de l'expliquer de manière semi-rationaliste, par le biais de la métamorphose. Dès l'époque hellénistique, des commentaires en ce sens sont attestés (55). Ainsi, Apollonios de Rhodes affirma, sans donner beaucoup de détails, que les Sirènes avaient forme humaine avant le rapt de Perséphone, leur ancienne compagne de jeu (56). Hygin et Ovide (57) s'inspirèrent de cette tradition mais en donnèrent deux versions différentes : le mythographe présenta la métamorphose comme un châtiment, à l'inverse du poète qui en fit la conséquence d'un choix délibéré. Pour l'un, les Sirènes auraient été punies à la demande de Démeter-Cérès pour leur manque d'assistance au moment de l'enlèvement ; pour l'autre, elles auraient imploré elles-mêmes des ailes afin de pouvoir rechercher Perséphone-Proserpine par-dessus même les flots... Curieusement, un scholiaste de l'Odyssée fait encore état d'une autre explication: hostile aux Sirènes à cause de leur dédain pour l'amour, c'est Aphrodite qui aurait suscité leur métamorphose ; changées en oiseaux « elles s'étaient alors envolées vers la Tyrrhénienne pour l'île Anthemoessa (...) » (58). Dans ce cas, l'épisode adventice sert à la fois à expliquer le caractère hybride des Sirènes et leur présence sur la route d'Ulysse. De même, la métamorphose des Sirènes conçue comme une vengeance justifie implicitement leur caractère agressif. De victimes, les Sirènes seraient devenues bourrelles, leurs crimes perpétuant leur propre malédiction selon la loi immuable de la fatalité mythique (59). Les commentaires d'Hygin et du scholiaste sont donc conformes à la logique du récit contrairement à ceux d'Ovide qui la contredisent en quelque sorte. À l'évidence, le poète latin avait davantage à l'esprit les Sirènes chthoniennes bienveillantes (60) que celles d'Ulysse lorsqu'il décrivit leur métamorphose.

Le « calme sans haleine » qui précède, dans l'Odyssée, l'épiphanie des Sirènes, fut également commenté. D'après un scholiaste de l'Odyssée, Hésiode aurait affirmé qu'elles immobilisaient même les vents en les ensorcelant de leurs voix (61). Ce pouvoir sur les éléments est attesté chez quelques auteurs (62) mais la plupart du temps, il n'y est fait aucune allusion. Toutefois, ces conditions atmosphériques particulières – l'absence de vent et partant la chaleur desséchante – ont sans doute influencé la manière dont les Alexandrins ont parfois conçu la mort des victimes des Sirènes (63). Renonçant à imaginer les marins « déchirés tout crus », comme l'avait fait Lycophron (64), la plupart des savants exégètes ont très rationnellement allégué la mort par consomption: oublieux de boire et de manger, figés par le plaisir du chant (65) ou sombrant, à cause de lui, dans un sommeil mortel, les victimes étaient censées se consumer de langueur sous la vive morsure du soleil.

« Le droit des figures mythiques, qui est celui du plus fort, ne vit que de l'impossibilité d'accomplir leurs préceptes » (66). C'est pourquoi une seule défaite anéantit leur force mystérieuse. Cette règle essentielle de la mythologie populaire devait trouver une nouvelle illustration dans l'histoire littéraire des Sirènes dont le cours est effectivement jalonné de récits évoquant leur suicide (67). Dans les témoignages les plus anciens, le mobile n'est pas expliqué: que le monstre tentateur s'expose lui-même à tous les dangers qu'il fait subir, a l'air d'aller de soi (68). Plus tard, on insista davantage sur le sentiment de dépit ressenti par les Sirènes à la suite de leur défaite, expliquant ainsi leur geste de désespoir par une sorte de blessure d'orgueil (69). Enfin, on recourut à des éléments extérieurs au récit pour justifier leur attitude : une ancienne prophétie qui prédisait leur mort quand un navire passerait devant leur île sans y aborder fut invoquée (70).

Si, en réalité, le suicide des Sirènes, sensu stricto, a été peu décrit avant la fin de l'Antiquité, ses suites, par contre, le furent davantage : leur ensevelissement sur la côte italienne et le culte qu'on leur rendit en Campanie, sont fréquemment mentionnés dans la littérature grecque et surtout latine (71). À cet égard, une place importante fut réservée à l'évocation de Parthénopè, éponyme de la ville qui allait être rebaptisée Neapolis/Naples plus tard. Son tombeau à proximité duquel elle était honorée, les jeux rituels qu'on lui dédiait (72) ont fortement frappé l'imagination des auteurs (73). Cette légende de fondation est une des conséquences imprévues de la faveur des épopées, le culte des Sirènes ayant été en fait introduit par une très ancienne colonie grecque originaire de Rhodes ou de Chalcis en Eubée.

Que l'on pût lire partout que les dépouilles des Sirènes avaient échoué sur les côtes campaniennes n'empêcha guère le Pseudo-Orphée de soutenir leur transformation en rocs après leur mort (74). Cette ultime métamorphose fut sans doute alléguée pour justifier l'appellation Sirenussai/Sirenum petrae donnée parfois aux trois îlots situés au large de Posidonia, qu'on n'identifiait pas toujours avec l'île fleurie d'Homère, d'Hésiode ou d'Apollonios (75). Le suicide des Sirènes – simple conclusion logique de la victoire du héros – eut donc une postérité littéraire déconcertante : loin d'enrichir le récit par de nouvelles données imaginaires, les épisodes adventices qu'il suscita servirent uniquement à expliquer un culte régional ainsi que le nom prédestiné d'un petit archipel aride.

Conçue aux origines de la civilisation grecque, la légende des Sirènes vaincues par un héros épique suscita, nous l'avons vu, autant de gloses que de transpositions et d'adjonctions dans la littérature antique. Ainsi les Sirènes reçurent un nom, une famille et même un passé dont le poids justifiait à la fois l'aspect thériomorphe et la cruauté. Elles gagnèrent également une mort aussi implacable que l'était celle qu'elles infligeaient jadis à leurs victimes. Complétée de cette façon, l'évocation d'Ulysse/Orphée et des Sirènes perdit évidemment en poésie, mais elle s'enrichit par contre en détails rationalisants dont l'abondance témoigne de l'intérêt qu'on ne cessa de lui porter tant pour des raisons philologiques que culturelles. Par ailleurs et au-delà de ces adjonctions, on ne peut qu'être frappé par la fidélité à la structure du texte de référence. Les Sirènes demeurant une forme de l'opposant, les éléments constitutifs du bloc narratif initial – les schèmes – ont été conservés. Cette dépendance étroite de l'Odyssée dans la transposition, malgré les tentations de l'anecdote ou du détail pittoresque, se retrouve de manière identique dans les représentations figurées de l'épisode. Parfois, néanmoins, elles révèlent d'autres interprétations intéressantes des données homériques qu'il sera utile de comparer ensuite entre elles.

LES SIRÈNES HOMÉRIQUES. ICONOGRAPHIE

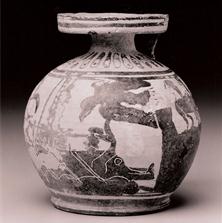

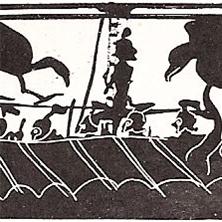

LES SIRÈNES HOMÉRIQUES. ICONOGRAPHIELes plus anciennes scènes connues consacrées à la rencontre d'Ulysse et des Sirènes figurent sur deux aryballes corinthiens conservés, l'un à Bâle (Ill. 1), l'autre à Boston (Ill. 2) (76), avant d'apparaître, vers 520, dans la céramique attique. Dans les deux cas, Ulysse figure debout devant le mât planté au milieu du navire. Sur l'aryballe de Boston, il est entravé conformément au récit homérique ; sur celui de Bâle, il ne l'est guère : on le voit agiter les bras. Ce détail a conduit Karl Schefold à considérer cette scène comme l'illustration d'une version de l'épisode antérieure à celle du récit chez les Phéaciens (77). Sur l'un et l'autre vase, des oiseaux accompagnent les Sirènes qui, par ailleurs, possèdent elles-mêmes un corps d'oiseau.

C'est, de fait, la forme qui prévalut dans l'art grec et romain. Sur soixante-treize représentations de la rencontre d'Ulysse et les Sirènes recensées par Odette Touchefeu-Meynier, quatre seulement attestent une iconographie différente : les Sirènes ont l'apparence de femmes-poissons sur un bol mégarien de la fin du IIIe siècle av. J.-C. (Ill. 7) et sur deux lampes romaines des Ier-IIe siècles issues du même moule (78) (Ill. 29) ; leur aspect est humain sur un bol thébain (79) du dernier tiers du IIe siècle. Toutes les urnes cinéraires de Volterra présentent également des Sirènes sans tératologie (80) (Ill. 8). Ces exceptions sont généralement expliquées par une contamination avec d'autres motifs : Scylla, dans le premier cas (81), un groupe bachique (82) ou un groupe de Muses musiciennes dans l'autre (83). Lorsqu'on compare entre elles les différentes scènes où apparaissent Ulysse et les Sirènes, on est frappé par l'humanisation progressive de ces dernières (84). À l'époque archaïque, l'élément animal prédomine : les artistes ont conçu les Sirènes comme des oiseaux à tête humaine. Dès le VIe siècle, elles ont souvent des bras, suscités sans doute par le désir de les doter d'instruments de musique – la flûte double et la lyre le plus généralement (85). À partir du cratère de Paestum (c. 330) (86) (Ill. 6), les Sirènes ont le torse humain – muni ou non d'ailes dans le dos – et dans l'art hellénistique et romain, elles sont féminines jusqu'aux genoux. C'est également sur le cratère de Paestum que l'une d'elles apparaît «vêtue» pour la première fois : elle porte une sorte de blouse sans manche, brodée et bien ajustée. Dans l'art hellénistique et romain, les Sirènes sont souvent habillées d'une sorte de tunique qui ne laisse apparaître que leurs pattes (Ill. 26) ; sur les urnes étrusques, elles en portent également, de même qu'un manteau. Le vêtement – du moins dans les œuvres les plus anciennes – doit s'interpréter, pensons-nous, de la même manière que les bijoux parant certaines Sirènes : comme un signe de coquetterie féminine.

Cette référence au charme physique des Sirènes et partant, à la nature érotique de leur séduction, est tout à fait absente chez Homère, Apollonios de Rhodes et leurs commentateurs. Elle trouva toutefois un large écho auprès des poètes comiques et des moralistes qui comparèrent les courtisanes aux Sirènes (87). Les connotations érotiques sont parfois renforcées par un élément du décor. Les Amours ailés et le lièvre qui font pendant à la rencontre d'Ulysse et les Sirènes, sur un stamnos attique du Ve siècle av. J.-C. (88) (Ill. 3) appartiennent au même ordre d'idées. Le rapprochement est encore souligné par les noms donnés à l'une des Sirènes, HIMEROPA (« le chant du désir ») et à l'un des génies, HIMEROS ; quant au lièvre, on sait qu'il était un cadeau d'amour.

Le nom HIMEROPA, attribué à la Sirène par l'inscription, est le seul que l'art antique nous ait livré : il ne correspond à aucun de ceux que rapporte la tradition littéraire. Les inscriptions relevées sur d'autres scènes figurées: «Sirènes», « Ulysse » présentent moins d'intérêt : elles servent uniquement à en identifier les protagonistes. Seul le mot VΣN peint sur une œnochoé de la fin du VIe siècle (Ill. 5) mérite qu'on s'y arrête : « délivre-moi », signifie-t-il, si on le considère comme une forme du verbe λυω (89). Si cette lecture est la bonne, ce terme évoquerait donc les injonctions muettes qu'adressait Ulysse à l'équipage, pour le délier.

D'autres détails trahissent également une influence précise du texte homérique. Ainsi, les marins occupés à ramer et parfois la grand-voile repliée, rappellent l'absence de vent qui entourait, dans l'Odyssée, l'apparition de l'île enchantée. La présence sur certains vases de deux Sirènes ne peut toutefois s'expliquer entièrement par référence au duel utilisé par Homère : ce nombre a pu également être choisi pour satisfaire un désir de symétrie. En fait, les Sirènes sont souvent trois dès l'époque archaïque : fréquemment mentionné en littérature, ce chiffre trouve peut-être ici son origine et son explication.

La prairie fleurie chantée par l'aède s'est vue aussi transformée très anciennement en plateau aride ou planté d'arbres sommant des roches escarpées (90). Ayant doté les Sirènes de serres d'oiseaux de proie, les artistes estimaient sans doute logique de les faire « nicher » sur les hauteurs. Nombreux sont les auteurs qui, nous l'avons vu, ont adopté cette localisation.

« Le rivage tout blanchi d'ossements », décrit par Circé suscita à peine plus de transpositions graphiques que le pré en fleurs : les squelettes et les os épars des victimes des Sirènes apparaissent uniquement sur deux fresques de Pompéi (91) (Ill. 28) sans qu'il soit possible de déterminer la cause de leur mort. Seul le décor d'une urne étrusque suggère le naufrage, une épave émergeant à proximité de l'écueil (92).

Quant au suicide des Sirènes, mentionné dans une version de la légende non attestée par Homère, il est évoqué, selon toute vraisemblance, sur le stamnos attique déjà cité (Ill. 3). On y voit en tout cas une des trois Sirènes se précipiter de son rocher vers la mer. Pour Odette Touchefeu-Meynier, la finalité de son geste ne fait pas de doute: « ses yeux fermés préfigurent la mort prochaine » (93). Une scène analogue semble avoir été peinte sur un vase très ancien (c. 600) dont on conserve deux fragments (94). Si l'hypothèse est fondée, on aurait du suicide des Sirènes, une allusion antérieure à celles de Timée-Lycophron.

Sans pouvoir évidemment attribuer sa conception aux artistes, le suicide des Sirènes – issu vraisemblablement d'une tradition orale et populaire – semble avoir été évoqué plus anciennement par les peintres de vases que par les écrivains. Les Sirènes coquettes paraissent l'avoir été également, du moins dans un contexte homérique. Ce pittoresque de la forme, indice d'une banalisation du thème, fut heureusement compensé par un rendu très expressif, une « présence » que l'on chercherait en vain chez les poètes ou dans les exégèses desséchantes des mythographes. D'autres éléments, comme la localisation des Sirènes en des lieux escarpés, la mort des victimes consécutive à un naufrage, semblent pouvoir être aussi imputés à l'imagination picturale. Toutefois, il ne faudrait pas commettre l'erreur de vouloir étudier les représentations de la rencontre d'Ulysse et des Sirènes en fonction d'Homère et de ses seuls commentateurs et continuateurs en ignorant le contexte plus général dans lequel prennent place les Sirènes antiques. Honorées comme divinités de l'au-delà, utilisées comme symboles de la perversion, toute une mythologie foisonnante et paradoxale des Sirènes s'est formée de bonne heure qui a pu influencer les artistes. Sans pouvoir prétendre en étudier tous les aspects, voyons à présent comment, de puissances magiques redoutables, les Sirènes en vinrent à être invoquées parfois comme divinités bienveillantes dans le cadre d'un culte des morts.

Croyances et culte. Témoignages littéraires et archéologiques

La nature mythique des Sirènes homériques n'est guère précisée, pas plus que leur apparence, nous venons de le voir. Tout au plus peut-on les définir comme des puissances magiques omniscientes dont le chant enchante les hommes pour les faire périr. Sans pouvoir étendre ces particularités à toutes les Sirènes antiques, il semble qu'on doive admettre qu'elles en constituent souvent l'essence. Même honorées comme divinités secourables, les Sirènes resteront toujours quelque peu inquiétantes. C'est que, mises en rapport avec l'au-delà dès l'aurore de la civilisation grecque, elles ont acquis par cette association un prestige qui les rend redoutables aux vivants. Ce lien avec la Mort sera notre fil d'Ariane dans le labyrinthe de sens où nous entraîneront les enchanteresses: c'est vers Elle seule, en effet, que convergent les symboles dont les Sirènes se sont chargées au cours des temps. L'archéologie et la littérature l'attestent suffisamment même si parfois l'accumulation de significations qui assureront leur permanence tend à occulter cette unité fondamentale.

« Le mythe cesse où commence la littérature » (95) a affirmé, avec raison, Raymond Trousson. Paradoxalement, cette règle générale ne vaut pas ici : on ne peut approcher la réalité des Sirènes antiques qu'en admettant l'interpénétration étroite et synchronique d'expériences religieuses – mystiques, parfois même – et de spéculations intellectuelles rationalisantes. La difficulté majeure consiste précisément à débrouiller l'écheveau où se mêlent croyances vécues – mythe en perpétuelle genèse – et pensées abstraites – réflexions sur une matière morte – pour en suivre l'évolution parfois concomitante, parfois indépendante, au gré capricieux des influences et des interactions. Même les passages homériques consacrés aux Sirènes recèlent en eux une réelle ambiguïté: on y devine en effet un substrat religieux que le traitement poétique a estompé mais n'a pas occulté entièrement. C'est sans doute une des raisons – les autres étant leur ancienneté et leur originalité – pour lesquelles les Sirènes odysséennes constituent toujours une référence essentielle même s'il est impossible d'apprécier de manière exacte leurs rapports avec les Sirènes-oiseaux quelque peu postérieures qu'ont craintes et invoquées les Grecs. En fait, l'origine homérique de l'entité « Sirène-oiseau » conçue comme Seelenvogel/âme ailée, avide de sang et de sperme, que prônaient Georg Weicker et ses disciples (96), paraît peu vraisemblable. Cette conception ne peut en tout cas se fonder sur ce que nous savons avec certitude de la croyance aux âmes chez les Grecs (97). Si incidemment la Sirène-oiseau a pu être figurée (98) ou imaginée comme une âme, il est quasi certain qu'elle n'en fut pas une primitivement. Il semble en effet qu'il faille dissocier – comme l'ont fait Ernst Buschor et Károly Marót (99) le concept « Sirène » – d'origine homérique – du Mischbild oriental qui fut son support au plus tard à la fin du VIIe siècle, époque des premières Sirènes odysséennes représentées sous forme d'oiseaux en partie anthropomorphes. Mais si la présente hypothèse a le mérite de clarifier les rapports entre les deux notions, elle résout toutefois mal le problème des sources et des intermédiaires. Elle n'explique pas bien non plus les raisons pour lesquelles il y eut rencontre entre cette forme et ce concept à une époque relativement récente – à moins de recourir à l'expédient Seelenvogel comme le fit Károly Marót (100).

Tout porte à croire, en fait, que le Menschenvogel, comme le sphinx d'ailleurs dont la morphologie fut aussi importée d'Orient, ne relevait guère à l'origine de la sphère mythique mais était bienvenu là où il s'agissait de représenter des êtres démoniaques. Ce Kunsttypus aurait été emprunté tel quel pour représenter les Sirènes d'Ulysse dont l'aède avait négligé de fixer les traits (101), et dont le caractère sombre rappelait en outre celui de la Babylonienne Lilith, la déesse de la Mort, figurée comme une femme nue aux ailes et pieds d'oiseaux (102). Cette évolution proposée par Martin P. Nilsson (103) et trop souvent ignorée, possède pourtant l'avantage de la souplesse. Elle permet d'abord d'insérer sans difficulté les Sirènes parmi les autres démons de la Mort, les Kères, dont elles apparaissent comme une simple spécialisation à l'instar des harpyes, des sphinx (104) et des Gorgones et rend compte en même temps des contextes variés dans lesquels elles apparaissent aux époques pré-classiques. Elle dispense enfin de recourir à des catégories trop strictes avant que chaque type de démon n'ait acquis sa propre spécificité. La plus grande prudence s'impose donc lorsqu'il s'agit d'attribuer un nom à un démon ailé agresseur ou ravisseur (105) figuré dans ces périodes. Les controverses soulevées par l'interprétation des reliefs de la tombe dite « des harpyes » de Xanthos (106) (Ill. 13) le prouvent bien. Sans doute ne faut-il pas trop vite non plus appeler « Sirènes » tous les oiseaux à tête humaine, parfois barbus et moustachus, jouant d'un instrument de musique, si fréquents dans l'art archaïque : les relations avec l'outre-tombe qu'entretiennent toutes les puissances démoniaques expliquent à la fois leurs ailes et leur qualité de musicien (107). Leur ressemblance avec l'oiseau Bâ égyptien, auxiliaire dévoué du mort et symbole de l'âme individuelle, ne suffit pas non plus à leur donner ce nom, une telle identification ne pouvant s'effectuer que sur la base de l'équation en grande partie erronée Sirènes = oiseau de l'âme/âme ailée (108). A fortiori, il nous paraît tout à fait téméraire de considérer comme des Sirènes sensu stricto les oiseaux à tête humaine stylisés, figurant seuls et sans aucun attribut sur quelques vases du Mycénien tardif ou de l'époque géométrique (Ill. 10) (109).

En fait, cette appellation ne nous paraît justifiée qu'à partir de la fin du VIIe siècle avant J.-C., époque où les Sirènes, définitivement dissociées de l'Odyssée, ont acquis une spécificité qui les distingua des autres démons ailés. L'amusante femme-oiseau peinte sur une hydrie attique un peu postérieure (110) (Ill. 11) et dont une inscription précise qu'elle est bien une Sirène (CIPHN EIMI - « Je suis une Sirène »), semble significative à cet égard : si la reconnaissance avait été si aisée, on n'eût guère ressenti le besoin d'identifier la silhouette par une légende explicative. Ce processus de différenciation fut sans doute favorisé par l'association des Sirènes à un culte chthonien et plus particulièrement funéraire, apparenté à celui des mânes et des héros. Ce culte, de type populaire, s'opposait en fait à la religion olympienne dont il constituait l'aspect antithétique et complémentaire. C'est dans son cadre (111) qu’on déposa des petites statuettes en terre cuite en forme d'oiseaux à tête humaine portant un bouton de lotus ou un kalathos sur la tête (112) (Ill. 12) ou des grenades autour du cou (113), dans les tombes, les temples de Perséphone et même dans les Héraïa (114). C'est dans un contexte similaire que furent aussi exécutés des reliefs et des peintures de vases où figurent des Sirènes – puisqu'il semble certain qu'on peut les identifier comme telles – portant dans les bras une âme représentée sous la forme d'une petite figure humaine (Ill. 14) (115), accompagnant Déméter, Héra ou Dionysos (116), posées sur ou à proximité d'une sépulture (117), intervenant dans des scènes de prothèsis (118) (ills 17 et 18) ou un Banquet des Bienheureux (119) (Ill. 19). On leur voua même un culte particulier dans certaines régions de la Grèce et dans les colonies campaniennes (120). Parfois collectif – adressé à la fois à Parthénopè, Ligeia et Leucosia –, parfois individuel comme celui de Parthénopè ou de Ligeia, ces cultes locaux jouirent d'une renommée certaine, notamment celui de Parthénopè. Lycophron (Alex., 717 sq.), Timée (schol. Lykophr. Alex., 732) et le Pseudo-Aristote (Mirab. ausc., 104) ont les premiers mentionné les offrandes sanglantes et les jeux rituels qu'on lui consacra, aux environs de Naples. En fait, les témoignages littéraires confirment abondamment ces connexions avec l'au-delà et les divinités de la Mort même si les textes concernent le plus souvent les Sirènes homériques : ces dernières ont toujours conservé, nous l'avons vu, avec les « autres Sirènes » des liens subtils et essentiels, même après leur différenciation. Ainsi n'est-t-il pas hors de propos non plus de rappeler l'insistance avec laquelle tant d'écrivains les ont mises en rapport avec Perséphone (121). Les plus anciennes allusions écrites aux Sirènes qui éclairent le mieux leur aspect funéraire – celles de Sophocle et d'Euripide (122) – sont toutefois indépendantes du contexte homérique. La première, conservée dans un fragment non identifié de tragédie, fait état de leurs accents « venant de l'Hadès » plutôt que « mortels » (τoυς "Aιδoυ νoμoυς), comme le suggère l'éditeur Alfred ChiIton Pearson. La seconde, plus importante, est faite par Hélène, dans la pièce du même nom. Au moment de préluder au thrène, elle s'adresse aux Sirènes en ces termes :

« Jouvencelles ailées, ô vierges filles de la terre, Sirènes, puissiez-vous venir à mes plaintes faire écho sur le lotos de Libye ou la syrinx, apportant à mes cris funèbres des larmes bien à l'unisson, des accompagnements de peines à mes peines, et de chants à mes chants. Que Perséphone, afin de s'unir à mes thrènes, fasse monter vers nous de lugubres concerts, et reçoive en retour, dans son palais nocturne, le péan tout mouillé de pleurs que je dédie aux misérables morts. »

Cette prière présente donc les Sirènes comme des déités bienveillantes. Les découvertes archéologiques évoquées précédemment les confirment comme telles. La chose a de quoi surprendre lorsqu'on a à l'esprit la redoutable famille de démons dont elles sont issues. Toutefois, cette évolution sémantique n'est guère unique ou sans précédent en mythologie : elle procède simplement de la crainte superstitieuse dont les Sirènes étaient l'objet. De même qu'on appela les Érinyes Euménides par antiphrase, dans le but de se les rendre favorables, on associa probablement les Sirènes au culte des morts pour se les concilier. De démons maléfiques, elles se transformèrent ainsi en démons secourables et leur silhouette, figurée sur la tombe ou le lécythe funéraire, devint un puissant apotropaïon. Dès le Ve siècle avant notre ère, elles figurent fréquemment sur les stèles, en train soit de se lamenter (Ill. 20), soit de jouer de la lyre ou de la double flûte, soit même de danser (Ill. 21) (123). À l'époque hellénistique, on multiplia leur image : vingt Sirènes de terre cuite étaient parfois déposées dans une même sépulture. On en vint aussi à placer sur les tombes des Sirènes monumentales (124) (Ill. 22). C'est à ce type de représentation que fait écho une épigramme funéraire (125) où la parole est précisément donnée aux Sirènes de pierre :

« ... pleurant sur toi, les joues ravagées de larmes, nous nous tenons ici près de ton tertre, belles statues de Sirènes ».

| 3 pictures | Diaporama |

En fait, ce prestige nouveau ne réussit pas à chasser la peur ancestrale. « Tout ce qui est insolite (...), nouveau (...), monstrueux, devient un récipient pour les forces magico-religieuses et, suivant les circonstances, un objet de vénération ou de crainte, en vertu du sentiment ambivalent que provoque constamment le sacré (126) (?). Ainsi, leur aspect nocturne survécut dans la croyance aux Sirènes incubes, apparentées aux daemones meridiani (127), qu'un relief hellénistique montre en activité (128) (Ill. 24), et aux vampires lascifs comme les lamies (129), fréquemment confondues d'ailleurs avec elles. Valorisées à la fois négativement et positivement, les Sirènes furent donc, simultanément, craintes et vénérées par le peuple. Curieusement, les philosophes inspirés et les mystiques ignorèrent – du moins laissèrent dans l'ombre – les Sirènes infernales. En les élevant dans les cieux et en les faisant présider l'harmonie céleste, ils se chargèrent de leur donner une dimension cosmique, ultime et grandiose étape de leur évolution.

Spéculations et exégèses

SPÉCULATIONS MYSTIQUES ET PHILOSOPHIQUES

SPÉCULATIONS MYSTIQUES ET PHILOSOPHIQUESLes premières spéculations mystiques auxquelles les Sirènes furent intégrées se rattachent, semble-t-il, à l'ancien pythagorisme. Une formule des acousmata (130) rapportée par Jamblique, appartenant à un recueil attribué à Aristote mais vraisemblablement d'origine plus ancienne (131), associe déjà - de manière assez obscure d'ailleurs - l'oracle de Delphes, la tetractys, l'harmonie et les Sirènes. À la question « Qu'est-ce que l'oracle de Delphes? », il est en effet répondu : «La tetractys, ce qui est précisément l'harmonie dans laquelle sont les Sirènes ». La tetractys étant identifiée à l'harmonie même et définie comme l'ensemble des quatre nombres dont les rapports représentent les accords musicaux essentiels (132), les Sirènes pourraient symboliser les rapports harmoniques résidant dans les accords (133). L'évocation de l'oracle de Delphes indiquerait par ailleurs que la doctrine de la tetractys était placée sous le patronage d'Apollon, les Sirènes justifiant cette association par leur caractère prophétique et musical, le concept d'harmonie constituant le terme de jonction (134).

Expliquée uniquement ainsi, l'équation tetractys – harmonie – Sirènes ne présenterait toutefois qu'un intérêt assez limité. En réalité, l'importance de l'acousma précité tient au fait qu'il fait allusion à une doctrine essentielle du pythagorisme : celle de l'harmonie des sphères (135) dont la découverte était même attribuée à Pythagore. Quand on sait ce que la musique représentait pour la secte – elle lui reconnaissait le pouvoir de purifier le corps et l'âme et par là même, celui de rendre digne de l'immortalité astrale – on peut imaginer l'importance que devait revêtir une notion telle que l'harmonie cosmique dont la musique humaine était considérée comme une imitation. Ce n'est pas sans raison que Jamblique estimait que la plus grande révélation qu'Apollon-Pythagore avait faite aux hommes était celle de l'harmonie des sphères et de la musique savante qui s'en inspire (136). Or, il apparaît que l'harmonie dont il est question dans la formule des acousmata est bien celle des sphères, un passage du mythe d'Er de Platon (137) pouvant servir d'illustration à ce rapprochement. Dans ce texte si curieux où se conjuguent les influences orientales et pythagoriciennes (138), Platon explique en effet allégoriquement l'harmonie des sphères par la conjugaison des voix de huit Sirènes placées chacune sur une sphère dont elle accompagne la révolution circulaire :

«Le fuseau lui-même tournait sur les genoux de la Nécessité. Sur le haut de chaque cercle se tenait une Sirène qui tournait avec lui et qui faisait entendre sa note à elle, son ton à elle, en sorte que ces voix réunies, au nombre de huit, composaient un accord unique. D'autres femmes assises en cercles à intervalles réguliers, au nombre de trois, chacune sur un trône, les filles de la Nécessité, les Moires, vêtues de blanc, la tête couronnée de bandelettes, Lachésis, Clotho et Atropos, chantaient d'accord avec les Sirènes, Lachésis le passé, Clotho le présent, Atropos l'avenir ».

Ainsi, quoiqu'à l'origine la notion d'harmonie n'ait guère eu un sens musical – elle signifiait uniquement la liaison, l'accord, l'ordre, la régularité –, l'assimilation déjà ancienne de la tetractys à l'« harmonie dans laquelle sont les Sirènes », paraît témoigner en faveur de l'antiquité de la conception de l'harmonie céleste comme musique des sphères (139). En tout état de cause, « il paraît permis de rapprocher la doctrine platonicienne de la formule mystérieuse des acousmata d'abord à cause de l'identité de sujet, ensuite parce que le mythe de la République est d'inspiration pythagoricienne » (140), notamment la description de l'univers.

Largement diffusé et discuté, le mythe d'Er contribua notablement à l'association, pour des siècles, des Sirènes à la musique céleste et ce, jusqu'à ce que les Muses, divinités moins ambiguës, leur fussent substituées (141). Les innombrables commentaires de la République rédigés par les disciples mêmes de Platon (142) ou par des philosophes néo-platoniciens (143) assurèrent une diffusion telle à la notion d'harmonie des sphères qu'elle pouvait être considérée comme un topos philosophique au Ier siècle av. J.-C. (144) La banalisation de cette notion n'empêcha pas Cicéron (Resp., 5, 2) d'en faire le centre de la vision révélée à cet autre hiérophante, Scipion dans le célèbre Songe du même nom. À cet égard, il semble que Cicéron se soit inspiré directement du mythe d'Er pour sa description du cosmos (145). Élément fondamental de la cosmologie et de la métaphysique (146) des pythagoriciens, le concept d'harmonie des sphères allait aussi trouver une place dans leur eschatologie. Ainsi lui attribua-t-on parfois une influence bienfaisante sur les âmes errant dans le ciel après la mort (147). Très logiquement, les Sirènes furent associées à cette action. Un fragment de commentaire pythagoricien de l'Odyssée, conservé par Plutarque l'atteste à suffisance :

« ... lorsqu'après le trépas elles (les âmes) deviennent errantes, les Sirènes leur inspirent l'amour de ce qui est céleste et divin, en même temps qu'elles leur versent l'oubli des misères mortelles. Elles les maintiennent, les charment, les consolent ; et ces âmes, par reconnaissance, les suivent et s'attachent à elles. Ici-bas il arrive jusqu'à nous un écho affaibli de cette musique... » (148).

Après avoir été conductrices d'âmes dans les prairies de Perséphone et dans le sombre Hadès, les Sirènes devinrent donc divinités psychopompes dans le champ des étoiles. Il est vrai que dans l'au-delà pythagoricien, l'espace où les âmes étaient censées aller après le trépas, était assimilé à l'Océan, de même que le Soleil et la Lune étaient tenus pour les « véritables Îles des Bienheureux » (149). Expliquées par la croyance en l'immortalité céleste de l'âme (150), ces conceptions nouvelles surent facilement s'imposer. Par contre, l'attribution aux Sirènes d'une fonction aussi prestigieuse que celle de psychopompe, dut provoquer de vives réactions : le contexte dans lequel se situe le dialogue précité de Plutarque y fait écho de même sans doute qu'une légende tardive narrant la victoire musicale des Muses sur les Sirènes (151). La tradition pythagoricienne d'exégèse morale des mythes avait, faut-il dire, contribué à souligner leur caractère funeste (152) !

C'est en constatant que Platon s'était référé tantôt aux Sirènes célestes, tantôt à celles de l'Hadès (153) et que ce qu'il en avait dit ne s'accordait guère avec le mythe d'Ulysse, que Proclus estima qu'il existait trois sortes de Sirènes : célestes, qui sont soumises à Zeus, génératrices, qui dépendent de Poséidon, et infernales qui obéissent à Pluton (154). Sa distinction se fondait sur l'opposition entre leur harmonie charnelle et celle, intellectuelle, des Muses. Toutefois, ses théories que le texte de Plutarque infirmait, ne furent pas adoptées unanimement : l'assimilation Muses-Sirènes est encore attestée chez Macrobe (Somn. Scip., 2, 3, 1) : nam Siren dea canens Graeco intellectu valet !

Ainsi donc, la doctrine qui éleva les Sirènes dans les cieux pour leur faire présider l'harmonie cosmique, contribua paradoxalement au maintien de leur caractère ambivalent, en rendant nécessaire leur différenciation en plusieurs catégories aux fonctions contradictoires. Les « bonnes » et les « mauvaises » Sirènes coexistèrent donc, les premières – parfois identifiées aux Muses – ayant comme rôle de sauver les âmes en les attirant vers les astres, les secondes, de les perdre en les inclinant vers la génération. À la tentation de l'Immortalité s'opposait donc en quelque sorte, la tentation de la Mort. C'était à Cicéron qu'il appartenait d'interpréter la tentation des Sirènes comme celle de la Connaissance.

Dans son essai philosophique consacré à la notion du Souverain Bien, Des Termes extrêmes des Biens et des Maux, et plus particulièrement dans un passage consacré « au désir qui tient (les hommes) d'apprendre et de savoir », Cicéron affirme en effet qu'« ...Homère a bien vu que sa fable serait sans crédit s'il n'y avait que de petites chansons pour emprisonner dans les mailles d'un filet un homme comme Ulysse : c'est donc la science que les Sirènes promettent, une chose qu'il n'eût pas été étonnant de voir un homme ambitieux de sagesse préférer à sa patrie » (155).

Comme l'a si justement dit Gabriel Audisio, par son refus de la Connaissance qui l'aurait rendu « pareil à Dieu », Ulysse s'empêcha de commettre son « péché originel » (156). Cette parenté avec l'épisode de la chute dans la Genèse est à ce point évidente, que Gabriel Germain s'y est référé dans sa recherche des sources du passage odysséen (157), les deux « tentations » – biblique et homérique – étant à ses yeux des variantes d'un même mythe d'origine sumérienne ou égyptienne. Sans nier la pertinence de ce rapprochement, nous doutons cependant que la rencontre d'Ulysse et des Sirènes ait eu cette signification dans le nostos originel.

Quel qu'ait été, en fait, le contenu réel de l'Odyssée, ses exégètes y trouvèrent tous les éléments nécessaires à l'élaboration de leurs propres théories. Ainsi, nous l'avons vu, même l'action bienfaisante du chant des Sirènes célestes sur les âmes errantes a pu être expliquée par référence à Homère ! Toutefois, dans le cas des Sirènes du moins, les croyances populaires semblent avoir autant influencé les spéculations mystiques que les vers de l'aède (158). Le nom de « Sirènes » donné par Proclus aux « âmes » (yucaί) des sphères célestes procède sans doute partiellement de la croyance rare mais attestée de la Sirène – Seelenvogel (159) . Quant aux Sirènes psychopompes de l'empyrée, elles ont simplement pris la succession de celles qui, compatissantes, guidaient déjà les âmes vers l'Hadès.

À cet égard, il est souvent ardu d'interpréter les Sirènes musiciennes représentées dans un contexte funéraire. Comment distinguer en effet, en l'absence de détails probants, les Sirènes chthoniennes de celles qui illustrent les spéculations mystiques des néo-platoniciens ou les exégèses morales – stoïciennes, par exemple – (160) des mythes homériques? L'interprétation controversée d'un groupe bien caractérisé de couvercles de sarcophages romains illustre bien cette difficulté (161). On y voit Ulysse et les Sirènes d'un côté, une scène de discussion philosophique ou le buste du défunt se détachant sur un voile tenu par des putti (162) (Ill. 26) de l'autre. Pour Theodor Klauzer (163), ce diptyque aurait essentiellement une signification morale. Se complétant l'une l'autre, ces deux scènes rappelleraient que grâce à la philosophie pratique enseignée par les représentants des diatribes figurés là, le défunt a résisté aux plaisirs trompeurs, symbolisés par les Sirènes et mérité, par sa conduite, l'immortalité bienheureuse. En fait, cette explication très convaincante parce qu'elle rend notamment compte des tendances éthiques et pragmatiques de la mentalité romaine, s'apparente à celle qu'Henri-Irénée Marrou avait proposée naguère (164). Selon lui, en effet, la scène homérique et la docte conversation s'opposent comme s'opposent la culture intellectuelle, que donnent les Muses, et les formes inférieures et sensuelles de la culture, dont les Sirènes sont le symbole. En tout état de cause, ni Theodor Klauzer ni Henri-Irénée Marrou n'attribuent une quelconque valeur eschatologique à ces reliefs, à l'encontre de Franz Cumont et de Pierre Courcelle (165). Cette identité de vue fondamentale n'a pas empêché ces deux auteurs d'en proposer des interprétations tout à fait opposées! Le premier a basé la sienne sur le texte de Plutarque précité (166) et sur les spéculations pythagoriciennes auxquelles il fait écho, le second sur les spéculations néo-platoniciennes. Il s'ensuit que selon l'un ou l'autre cas, les Sirènes sont considérées soit comme divinités bienfaisantes qui guident l'âme du mort dans son ascension astrale en récompense des hautes études auxquelles il a consacré sa vie (167), soit comme des obstacles que l'âme tombée dans la génération doit surmonter. « On saisit », dit Pierre Courcelle, « la convenance d'une telle scène sur un sarcophage : le défunt a su, par une sage conduite de sa vie, s'évader du cercle de la génération et il s'achemine vers le ciel » (168). Si séduisante soit-elle, cette dernière hypothèse semble toutefois à rejeter : les notions qu'elle implique seraient, d'après Theodor Klauzer, quelque peu postérieures à la décoration des sarcophages (169).

En tout état de cause et au-delà des apparences, les interprétations – éthique et mystique – de Theodor Klauzer et de Pierre Courcelle peuvent néanmoins se rejoindre dans une certaine mesure. En effet, le mirage fatal de la matière assimilé parfois par l'exégète à la rebellion de l'âme individuelle contre les ordres de Dieu qui sont les lois de la raison, pouvait être aussi moins subtilement interprété comme « l'attrait de l'amour sensuel » (170). Ce glissement de la métaphysique à l'éthique favorisait ainsi l'identification des Sirènes liées à la genesis des philosophes néo-platoniciens aux Sirènes – symboles des plaisirs inférieurs – des moralistes. Dissociées par eux de la cathartique musicale en rapport avec les démons et les esprits des morts (171) qui leur avait valu de participer à l'harmonie des mondes, les Sirènes allaient se retrouver dépouillées du prestige dont un poète-philosophe les avait revêtues. Toutefois, l'ascétisme professé par la secte contenait en lui les prémisses de leur déchéance : figures féminines séduisantes, associées traditionnellement à la matière et à la chair, elles devaient nécessairement être valorisées négativement dans la doctrine morale dualiste des pythagoriciens qui s'accordait avec le développement de leur arithmétique.

EXÉGÈSE MORALE ET EXÉGÈSE HISTORIQUE

EXÉGÈSE MORALE ET EXÉGÈSE HISTORIQUEL'exégèse allégorique de l'Iliade et de l'Odyssée fut pratiquée pour la première fois, semble-t-il, à la fin du VIe siècle avant J-C. Cette méthode d'interprétation de texte, conçue pour découvrir le « sens profond » des épopées, eut sans doute initialement un but apologétique : il y avait en effet à l'époque un mouvement d'opposition à Homère que certains, comme Pythagore, accusaient d'avoir donné des dieux une représentation immorale (172). Grâce à des commentaires appropriés, on prouva donc qu'une doctrine exacte et sainte se cachait sous les apparences de l'imposture et du sacrilège. On sauva par ce subterfuge, et l'aède et les dieux! Quand avec le temps l'hostilité contre Homère cessa de manière générale (173), plusieurs philosophes se flattèrent même de retrouver chez le grand ancêtre l'origine et la confirmation de leurs propres systèmes. À cette fin, ils se mirent à rechercher tout ce qui, dans la geste, était susceptible de les étayer ou de les légitimer. Ainsi Ulysse fut-il tour à tour héros pythagoricien (174), cynique, stoïcien, platonicien et néo-pythagoricien (175), Homère devenant le garant ou même l'initiateur de ces doctrines. « (Des) comparaisons, instituées par le pythagorisme, on concluait le plus souvent dans les notices tardives, soit à la continuité d'une tradition depuis Homère jusqu'à Pythagore, soit au pythagorisme d'Homère. L'épisode des Sirènes prouvait, par exemple, que les poèmes homériques n'ignoraient rien de l'influence de la musique sur les hommes » (176).

L'exégèse allégorique se développa, en fait, dans trois directions principales. Il y eut une exégèse physique qui voyait dans les dieux et dans les héros de l'épopée une représentation de l'univers ; une exégèse psychologique ou morale qui en faisait des dispositions de l'âme ou l'incarnation des vertus et des vices et une exégèse théologique et mystique qui recherchait dans les mythes homériques, le reflet des mystères de l'au-delà. Ce dernier type d'exégèse, pratiqué sous une certaine forme par les pythagoriciens, ne connut son plus grand développement qu'à partir de Plutarque (177). Comme nous l'avons vu précédemment, les Sirènes homériques furent interprétées selon son principe – comme divinités psychopompes par certains néo-pythagoriciens, comme «démons qui retiennent les âmes en vue de la génération » (178) par les néo-platoniciens –, les aventures d'Ulysse symbolisant l'histoire mystique de l'âme en marche vers la vraie patrie. Selon Pierre Boyancé, il y aurait eu pareillement derrière l'acousma et le mythe d'Er déjà commentés, « le travail d'exégèse des mythes tel que nous le connaissons chez les pythagoriciens et qui s'attache spécialement à Homère et à Hésiode » (179).

Conformément à cette méthode d'exégèse allégorique en honneur dans l'école pythagoricienne, Ulysse aurait été interprété – selon Marcel Detienne – comme le symbole d'un sage « bien avant de le devenir pour les cyniques et les stoïciens » (180). L'antiquité de l'exégèse pythagoricienne d'Homère et d'Hésiode reste toutefois difficile à établir parce qu'elle s'appuie en partie sur des témoignages tardifs (181). Et l'on connaît, par ailleurs, la propension qu'avaient les néo-pythagoriciens à faire remonter leurs croyances à l'ancien pythagorisme. La paternité de la comparaison symbolique entre Sirènes et plaisir des sens que Porphyre attribue à Pythagore lui-même, semble exemplaire à cet égard: « Pythagore comparait (déjà) le plaisir qui, au prix de dépenses insensées, est agréable au ventre et aux organes sexuels, aux chants meurtriers des Sirènes » (182), celles-ci étant opposées aux Muses dont l'harmonie était sans doute comparée aux joies d'une vie vertueuse (183). Si, a priori rien n'infirme cette attribution, au contraire – ces femmes mi-humaines mi-animales pouvaient même jusqu'à un certain point symboliser le dualisme moral que les membres de la secte avaient élaboré en accord avec le développement de leur arithmétique (184) –, on reste néanmoins confondu par l'absence totale d'allusions quelque peu anciennes à cette interprétation dans un contexte pythagoricien. Quand on voit, par contre, le parti que les (néo-)pythagoriciens en tirèrent – Démophile prônait une vie vertueuse à l'abri des tentations, symbolisées par les Sirènes, comme gage d'immortalité (185) –, on serait plutôt tenté de parler d'« emprunt » par ceux-ci, à toute une tradition philosophique et littéraire dont il manque, malheureusement, les maillons les plus anciens.

En fait, à l'époque où Ulysse devint sans conteste héros pythagoricien – postérieurement au IVe siècle av. J.-C. (186) –, il était déjà considéré comme un héros cynique, notamment grâce à Antisthène, le père de l'école (187). Peut-être était-il même héros stoïcien, les stoïciens ayant été sur le plan de la doctrine morale, les héritiers spirituels des cyniques (188). On serait, en fait, tenté de le croire malgré le peu d'allusions à Ulysse dans les fragments conservés des premiers stoïciens, Zénon, Cléanthe et Chrysippe. Ce héros résumait en effet « admirablement l'attitude du sage stoïcien devant la douleur, qu'il méprise, devant le plaisir qu'il méprise également » (189) : Épictète et Sénèque en ont parlé en ce sens. C'est même en se référant à la tradition du Portique que ce dernier écrivit qu'Hercule et Ulysse - souvent réunis par les stoïciens pour leur courage face aux épreuves – étaient des « sages, invaincus dans leurs travaux, plein de mépris pour la volupté et triomphant du monde entier » : Ulixem et Herculem Stoici nostri sapientes pronunciaverunt, invictos laboribus et contemptores voluptatis et victores omnium terrarum (190). Si la tentation d'associer symboliquement cette voluptas aux personnages féminins séducteurs de l'Odyssée – Circé, Calypso et les Sirènes – se justifie sans doute – quelques textes tardifs l'attestent (191) – , aucune allusion ancienne ne permet en tout cas de prouver l'origine stoïcienne de cette comparaison symbolique. En outre, lorsque Sénèque se réfère ailleurs au « rivage suspect pour ses voluptés perfides » (des Sirènes) (192), il ne le fait pas en doctrinaire : l'expression est essentiellement littéraire et ne peut guère être considérée comme l'illustration de ses opinions philosophiques. En fait, il en va sans doute de l'interprétation des Sirènes comme de l'exégèse morale des exploits d'Ulysse : diverses écoles ont dû participer à son élaboration, de même que les commentateurs sans appartenance précise dont il ne faut pas sous-estimer l'apport (193). Quoi qu'il en soit, les Sirènes, symboles de vice, apparaissent nettement dissociées de tout contexte philosophique précis dès le Ier siècle avant J.-C. L'utilisation qu'en a faite Horace est significative à cet égard :

« Ce que peuvent (...) la vertu et la sagesse, Homère nous en a proposé un profitable exemple dans cet Ulysse qui, vainqueur de Troie, observa d'un œil avisé les villes et les mœurs de beaucoup d'hommes et, (...) subit beaucoup d'épreuves, sans jamais être submergé sous les flots de l'adversité. Tu connais le chant des Sirènes, le breuvage de Circé » (194).

Celle qu'en fit Maxime de Tyr, un platonicien éclectique du IIe siècle apr. J.-C., l'est également : il s'en est uniquement servi comme illustration du Vice dans son évocation du célèbre apologue d'Héraklès au carrefour, attribué à Prodicos :

« Car à ce chemin (de la vie) tiennent plusieurs sentiers, qui séduisent par des agréments trompeurs, et dont la plupart conduisent à travers des abîmes et des précipices, les uns dans le pays des Sirènes, les uns dans celui des Lotophages, et les autres dans celui des Cimmériens. Mais il n'y a qu'une voie étroite, ardue… » (195).

Sorties de la sphère spécifique de la philosophie morale, les Sirènes, symboles de vice, pouvaient être dès lors « récupérées » par ceux que l'on pourrait appeler « les littéraires ». Qu'un romancier comme Achilles Tatios les ait utilisées comme telles n'a pas de quoi surprendre, pas plus que la tournure antiféministe de son propos, à la suite de l'évocation de Pandore :

« C'est le plaisir que donne le mal. La femme est de la nature des Sirènes ; elles aussi tuent par le charme de leur voix » (196).

En effet, cette tendance était latente dans toute la symbolique antique des Sirènes. Elle s'est notamment manifestée très anciennement dans l'association métaphorique ou symbolique des Sirènes et des courtisanes (197).

L'établissement d'un rapport entre elles résultait sans doute aussi de la superposition de deux types d'exégèse homérique : l'interprétation allégorique des moralistes et celle, historique et partant non allégorique, des historiens et de certains doxographes (198). Selon cette dernière exégèse, en effet, les Sirènes de l'Odyssée n'auraient rien été d'autre que de vulgaires prostituées. Vraisemblablement influencée par l'exégèse morale qui en avait fait des symboles de luxure, cette interprétation s'inscrivait bien, en outre, dans la tradition de l'exégèse historique. Celle-ci consistait, comme on sait, à expliquer rationnellement les fictions en recherchant le fond de vérité dont elles étaient susceptibles d'être l'amplification poétique. Si l'identification des Sirènes homériques à des courtisanes n'est attestée que dans des notices tardives, « l'on ne saurait mettre en doute l'origine évhémériste de cette tradition » dit Pierre Courcelle (199). Évhémère, que l'on considère habituellement comme l'initiateur de ce type d'exégèse (200), aurait en effet assuré, dans son Histoire sacrée, que Vénus était anciennement une simple courtisane à laquelle on se serait mis à rendre un culte comme à une déesse (201). On peut effectivement imaginer que les Sirènes durent inspirer une interprétation similaire : c'est en tout cas celle que reçut aussi Circé (202). Par ailleurs, depuis le IVe siècle av. J.-C. au plus tard, le terme «Sirène » appartenait au vocabulaire de la Comédie où on le réservait aux hétaïres (203). Enfin, selon la Chronique de Jérôme traduite d'après Eusèbe, Palaephatos (204) aurait plus précisément parlé des Sirènes odysséennes comme d'anciennes prostituées : Scribit Palaefatus in incredibilium libro primo sirenas quoque fuisse meretrices quae deciperent navigantes (205) .

Les plus anciens exemples conservés de telles interprétations des Sirènes remontent au Ier siècle de notre ère : ce sont celles du Pseudo-Héraclite (206), auxquelles on peut sans doute ajouter celles d'Eustathe qui proviennent vraisemblablement d'anciennes scholies (207). L'interprétation que donne l'auteur des Apista (« Histoires incroyables ») succède aux données légendaires auxquelles elle s'oppose : « en fait », dit le texte, « c'étaient des courtisanes, remarquables musiciennes, à la voix douce et très belles, qui dévoraient les biens de ceux qui avaient commerce avec elles ». Une interprétation – allégorique, cette fois – de la forme monstrueuse des Sirènes termine en outre la notice : « après les avoir ruinés, elles s'en éloignaient vite, c'est pourquoi on leur a prêté des pattes d'oiseaux! Appliquant très logiquement à l'Énéide l'interprétation de type évhémériste utilisée par les commentateurs grecs de l'Odyssée, Servius leur emprunta aussi l'interprétation historique des Sirènes homériques. Reprenant par ailleurs, en l'amplifiant, le rapport d'opposition déjà utilisé par le Pseudo-Héraclite, il notait, à son tour, que « selon la fable » (secundum fabulam), les Sirènes naufrageuses étaient « trois, mi-femmes, mi-oiseaux, filles d'Acheloüs et de Calliopè » alors que « selon la vérité (secundum veritatem), elles étaient des prostituées (meretrices) qui menaient leurs hôtes à la pauvreté – ce qui fit dire qu'elles leur faisaient faire naufrage » (208). C'est dans ce commentaire que la plupart des lexicographes et des mythographes du Haut Moyen Âge puiseront leurs informations concernant les Sirènes (209).

Ces interprétations où interviennent toutefois de façon secondaire, l'allégorie ou la métaphore explicatives, pourraient faire croire à une confusion entre exégèse historique et exégèse allégorique. Il n'en est toutefois rien : « ceux qui réduisent à la réalité historique les personnes et les faits légendaires, n'attribuent jamais au poète qui a lancé ou reflété la légende, le dessein de cacher sous l'enveloppe fabuleuse une vérité des profondeurs, une vérité sous-jacente, l’υπoνoια des exégètes allégoristes » (210). Or tel est bien le cas tant du Pseudo-Héraclite que de Servius.

Si les disciples proches ou lointains d'Évhémère et de Palaephatos interprétèrent le plus souvent les Sirènes comme d'anciennes hétaïres, ils firent parfois état d'autres explications qui réduisaient également le mythe à des proportions naturelles. Ainsi, pour un scholiaste de l'Odyssée, les Sirènes auraient été des « oiseaux chanteurs » (211). Quant à l'auteur de la Souda et à Eustathe, ils expliquèrent la croyance au chant des Sirènes par des sons produits par la nature elle-même. Pour le premier, ceux-ci auraient résulté de la pression exercée par des monts, sur un filet d'eau en régions maritimes (212) ; pour le second, soit d'un souffle d'air provenant du sol au-dessus duquel on aurait posé des flûtes « qui, semblant jouer seules, intriguaient les passants », soit du flux et du reflux des eaux contre « un rivage arrondi » (213).

Il se trouva même des auteurs pour prétendre que les Sirènes étaient erronément considérées comme des êtres mythiques et qu'il en existait bel et bien. Cette prise de position qui peut à la fois être considérée comme l'aboutissement ou la négation de la tentative de rationalisation qui était à la base de l'exégèse historique, fut, semble-t-il, celle d'un certain Dinon dont Pline rapporte les propos sans toutefois y croire lui- même. Le « père de Clitarque auteur réputé » aurait en effet affirmé que (les Sirènes) « existent dans l'Inde et (qu')elles charment les hommes par leurs chants pour les déchirer, lorsque le sommeil les accable » (214). C'est sans doute à ces mêmes oiseaux qu'Elien fait allusion lorsqu'il décrit le catreus indien, beau et bon chanteur, qu'il suggère d'ailleurs avec quelques réserves, de mettre en rapport avec les Sirènes (215).

Courtisanes ou redoutables oiseaux, personnages historiques ou monstres mythiques symboliques, quelle qu'ait été la manière dont on interpréta les Sirènes, ce fut toujours de façon négative: leur caractère inquiétant tient essentiellement, nous l'avons vu, à leur rapport symbolique ou supposé réel avec la sexualité et la mort. Parfois, tout de même, elles apparaissent dissociées de ces deux domaines dans quelques interprétations allégoriques. Dans ce cas, elles figurent d'autres types de tentations que celles de la chair ou d'autres vices que la luxure mais souvent leur symbolisme est encore déterminé par la notion ambiguë de charme. Ainsi représenteraient-elles l'attrait jugé pernicieux de l’ελευθερα ραιδεια dans l'épitre qu'Épicure adressait à son disciple Pythoclès trop attiré, à ses yeux, par les études libérales. Celui-ci était en effet invité par le maître à fuir cette discipline « à voiles dépliées » (216). Pour Plutarque, ce sont plus précisément les dangers de la poésie que symbolisent les Sirènes. Toutefois, au lieu de les fuir, comme le préconise Épicure, il recommande plutôt de suivre l'exemple d'Ulysse qui les affronte « lié au mât ». Ainsi doit faire le professeur avec ses élèves : ne les initier à la poésie qu'après avoir affermi et enchaîné leur jugement avec de bons et solides principes (217). Eustathe ne dira pas autre chose. Il étendit seulement le symbolisme des Sirènes à la notion d'étude contemplative qu'il juge tout aussi dangereuse :

« car les Sirènes, si on les prend comme symboles, non de la seule poésie mais de l'étude en général, risquent de retenir le philosophe dans la paresse de la contemplation. Le sage ne doit pas mener une vie purement contemplative : il doit se jeter dans l'action» (218).

Cette exégèse avait sans doute été préparée par des expressions comme « Il faut fuir la paresse, trompeuse Sirène» vitanda est improba Siren / desidia d'Horace (219) ou au contraire par des commentaires dans lesquels la tentation de la facilité était présentée comme le plus sûr moyen d'aller s'égarer chez les Sirènes (220). Dans une scholie de l'Odyssée, les Sirènes sont par ailleurs présentées comme symboles de la flatterie à la suite de deux autres définitions de type évhémériste :

« les Sirènes (sont des) oiseaux chanteurs dans la prairie, ou des femmes séduisantes et trompeuses, ou la flatterie personnifiée: la flatterie souvent nous séduit et nous trompe et nous tue en quelque sorte » (221).

À l'instar de Félix Buffière, on peut se demander si le rapprochement des Sirènes et de la flatterie ne proviendrait pas d'Antisthène ; une des pensées que lui attribue Diogène Laërce (VI, 4), pourrait être une allusion à ces Sirènes dévoreuses : « Mieux vaut tomber sur des corbeaux que sur des flatteurs : les uns vous mangent morts, les autres vivants » (222). À notre connaissance, les Sirènes n'ont pas été utilisées autre part comme symboles de flatterie malgré le texte d'Homère qui y invitait :

« Viens ici ! viens à nous! Ulysse tant vanté! l'honneur de l'Achaïe» (Od., XII, 184).

Cette constatation prouve, au cas où il le faudrait encore, que les allégoristes recherchaient moins ce qui était sous-jacent chez Homère que ce qu'ils voulaient bien y trouver.

L'origine de l'interprétation symbolique des Sirènes dans le cadre de l'exégèse allégorique d'Homère ne peut donc, nous l'avons vu, ni être située de manière précise dans le temps, ni imputée à un courant philosophique particulier. Toutefois, on ne peut dissocier l'interprétation la plus fréquente – la Sirène comme image de la courtisane ou comme symbole de luxure – d'un courant ascétique très préoccupé de morale. Or cette exaltation de la vertu dont les confréries orphiques et pythagoriciennes avaient affirmé le plus anciennement qu'elle ouvrait seule l'accès des Îles des Bienheureux (223), nous paraît peut-être l'une des causes – directes ou indirectes – de la conception des Sirènes comme symboles des plaisirs de la chair que le sage doit fuir : la représentation religieuse de la vertu se définit presque toujours par son opposition au vice. Dans cette perspective, Ulysse, fils de la Vertu, et les Sirènes, Vice incarné, apparaissent à la fois comme éléments antinomiques et complémentaires. Sans vouloir attribuer la formulation de ce symbolisme à l'ancien pythagorisme – on ne sait même pas avec certitude si on y pratiquait l'exégèse d'Homère –, nous pensons tout de même qu'il dut se former dans une secte mystique à fortes préoccupations éthiques avant de passer dans l'exégèse allégorique cynico-stoïcienne. C'est toutefois aux premiers siècles de l'ère chrétienne que ce symbolisme connaîtra sa plus large utilisation dans les milieux païens (224). À cet égard, on peut se demander si ce ne fut pas sous l'influence de l'exégèse allégorique chrétienne. Quoi qu'il en soit, ce symbolisme était révélateur d'un antiféminisme acharné dont la morale chrétienne s'accommoda fort bien : ces Sirènes qui provoquaient la mort par la volupté même qu'elles procuraient (mortem dabat ipsa voluptas) (225) pouvaient en effet symboliser sans difficulté les dangereuses séductions féminines que le chrétien, tel Ulysse, avait à fuir. Il y eut tout de même quelques écrivains plus sensibles au charme ambigu des Sirènes. Leur trouble semble transparaître dans l'usage qu'ils firent de ce nom. Attribué aussi bien à l'être aimé qu'à la pire ennemie – ou au pire ennemi –, ils ont en tout cas consacré, sans parti pris, son ambiguïté sémantique.

Langage commun

« La Muse a chanté à haute voix, cette Sirène claire et douce », lit-on dans un fragment d'Alcman (226). En unissant par la métaphore le terme Sirène à celui de Muse, le poète faisait très certainement allusion à leur commune fonction musicale. Il rendait ainsi un même hommage à leurs dons sans opposer les qualités respectives de leur harmonie comme on le fit plus tard (227). Cette dissociation entre la finalité du chant des Sirènes – la mort si on se réfère à Homère – et le charme puissant qui s'en dégageait, ouvrait la voie à des rapprochements flatteurs à la fois pour les Sirènes et pour ceux et celles qui leur étaient comparés. Logiquement – la poésie antique étant chantée –, ce fut aux poètes et à tous ceux dont la parole était jugée captivante, que l'on conféra le «titre» de Sirène. Homère connut au moins deux fois cet honneur mais double était aussi la raison de le lui attribuer. N'était-ce point ses propres chants – la guerre d'Ilion – qu'il avait prêtés à ses Sirènes (228) ? L'empereur Julien souligna, sans doute inconsciemment, cette ambiguïté en nommant Homère « la Sirène homérique » (229). Mais ce fut plutôt pour la beauté comme surnaturelle de son œuvre qu'un auteur anonyme de l'Anthologie palatine l'appela « La Sirène aux chants divins » (littéralement « d'Ambroisie » εμβρoσιoν Σειρηνoς) (230). Sophocle semble avoir succédé à Homère dans le panthéon des « Sirènes de la Poésie », lui que Dionysos en personne nomma « la nouvelle Sirène ». Selon Pausanias qui rapporte cette tradition, on avait encore l'habitude, à son époque, de « comparer à une Sirène le charme des œuvres en vers et en prose » (231). Les philosophes Aristote, Ariston de Chios, Épicure, les poètes Bacchylide et Valerius Cato et même Ménandre reçurent également le surnom de « Sirène » à des titres divers (232). Le charme persuasif d'Antoine et du sophiste Eustathe leur valut par ailleurs d'avoir été comparés à elles, de même sans doute qu'un autre sophiste, Isocrate (233). On ne peut toutefois fonder cette supposition sur la présence d'une Sirène sur sa tombe comme le fit son biographe Philostrate, celle-ci ayant vraisemblablement eu à l'origine une fonction funéraire (234). Par contre, un groupe monumental en terre cuite du IVe siècle av. J.-C. conservé au Musée J.-Paul Getty (Malibu) exprime bien le lien métaphorique entre Sirènes et inspiration poétique, en présentant un jeune aède entre deux Sirènes (Ill. 27).

La séduction de Sirène, reconnue à quelques hommes particulièrement fascinants, fut naturellement transposée à des notions plus abstraites. Ainsi Philodème put-il parler du « charme subtil de Sirène de la Philosophie » (235). Quant à Pétrone, il utilisa la métaphore « demeure des Sirènes » pour désigner la Poésie (236). En fait, les Sirènes furent surtout associées aux évocations de la Musique, de la Poésie, de la Rhétorique, de la Philosophie, et aux connaissances intellectuelles en général. Ce n'est pas sans raison qu'Ovide les qualifia de «doctes» (doctae Sirenes) (237). De la séduction d'ordre intellectuel, on passa aussi à celle d'ordre physique. Le charme d'une femme fut ainsi comparé – et parfois jugé supérieur ! – à celui des Sirènes, notamment quand il émanait de sa voix : «Tu l'emportais sur les Sirènes et sur les deux filles de Pandion (Procné et Philomèle) tant en chant qu'en beauté » fit-on graver comme épitaphe (238). En tout état de cause, les comparaisons, les métaphores, les métonymies où intervient le mot Sirène(s) sont légion dans la littérature antique. Les Sirènes y sont placées en proportions égales, semble-t-il, dans un contexte positif ou négatif.

L'utilisation, au figuré, du nom de Sirène comme image de la séduction pernicieuse et funeste remonte à Simonide si du moins c'est le sens qu'il faut attribuer à une comparaison qu'il fit entre Pisistrate et une Sirène (239). Cette interprétation, rendue quelque peu hasardeuse par l'imprécision du fragment conservé est en tout cas celle que donnait Eschine d'une comparaison dévalorisante dont il fut lui-même l'objet :

« (Démosthène) va comparer, dit-on, ma nature aux Sirènes. Selon lui, elles ne charment pas ceux qui les écoutent mais elles les font périr, et c'est pourquoi le chant des Sirènes n'a pas une bonne réputation. De même, dit- il, ma facilité de paroles et mon talent ont servi à la ruine de ceux qui m'entendaient » (240).

Par ailleurs, Euripide utilisa l'expression « langage de Sirènes » dans le sens de langage perfide et trompeur (241). Cette acception trouva sans doute sa plus complète expression chez Apulée lorsque, dans les Métamorphoses, Éros met en garde Psyché contre ses propres sœurs :

« Et ces scélérates, qu'une haine homicide, que les liens du sang foulés aux pieds ne te permettent plus d'appeler tes sœurs, évite de les voir, de les entendre, quand, telles des Sirènes, penchées au sommet du rocher, elles feront retentir les pierres de leurs funestes appels » (242).

Si c'est bien sur le rocher (scopulo) que s'établit ici le rapport entre les Sirènes et les sœurs de Psyché, celui-ci n'est que tout extérieur : c'est plutôt le « langage de Sirènes » tenu par les sœurs qui a dû susciter l'ensemble de la comparaison. Pour Sénèque, ce langage est aussi celui des gens qui, malgré leurs « bonnes intentions » (...) ne forment que des souhaits de malheurs » (243) ou celui des mauvais conseillers. Dans ce cas, dit le moraliste, « ces voix ne sont pas moins à fuir que celles à portée desquelles Ulysse ne voulut passer que lié au mât de son navire (...). Leur pouvoir est aussi grand. Elles détournent de la patrie, de l'amitié, de la vertu et vous jettent aux écueils d'une vie pleine de honte et de misère si vous ne savez passer outre » (244).

Tant la notoriété des épopées que le recours fréquent des philosophes et des moralistes à l'exemple d'Ulysse, durent en fait contribuer au passage dans le langage courant, de nombreuses images inspirées par ses errances. Ainsi, reprit-on maintes fois celle des oreilles bouchées de cire (245). Platon l'a utilisée le plus anciennement, semble-t-il, pour suggérer la puissance attractive de Socrate :

« C'est donc en me faisant violence, les oreilles bouchées comme pour échapper aux Sirènes, que par la fuite, je (Alcibiade) m'éloigne de lui (Socrate) » (246).

D'autres, comme Juvénal, l'ont employée dans un contexte satirique – au propre et au figuré! – :

... « lorsque j'invoque la Fortune en ma faveur, voilà qu'elle s'est bouché les oreilles avec de la cire prise au navire dont les rameurs échappèrent au chant des Sirènes en se rendant sourds » (247).

En réalité, les allusions – au sens figuré – à la rencontre d'Ulysse et des Sirènes, présentent souvent une coloration humoristique que Platon lui-même ne dédaigna pas de donner à sa propre évocation :

« Si elles (les cigales) nous voient converser et notre esquif les côtoyer comme des Sirènes, sans céder à leurs enchantements, alors ce privilège dont les dieux leur ont accordé de faire aux hommes le présent, peut-être nous en feraient-elles présent dans leur satisfaction? » (248).

Quant à Hégésippe, il en fit une transposition tout à fait grotesque en prêtant à un chef coq vaniteux une comparaison entre les séductions de sa cuisine et celles des Sirènes :

« Mais si je puis avoir tout ce qu'il me faut, si ma cuisine est bien garnie, alors, mon cher Syrus, tu verras se renouveler ce qui arrivait jadis sur la côte où habitaient les Sirènes. Personne ne pourra traverser cette rue, sans être enchaîné par le parfum qui s'exhalera des plats, tous les passants s'arrêteront aussitôt à la porte, immobiles, muets, la bouche béante, et comme attachés à un clou ; jusqu'à ce que l'un de leurs amis s'étant bouché les narines, accoure les arracher de force » (249).

La fuite d'Ulysse devant les Sirènes servit même à exprimer celle d'un quidam devant un danger dérisoire! Ainsi, réfléchissant sur l'opportunité de rester ou de quitter un festin où se produisaient des joueuses de flûte, un personnage des Symposiaques de Plutarque s'interrogeait en ces termes : (...) « faudra-t-il que nous nous retirions comme si nous prenions la fuite à l'approche des Sirènes? » (250). Il est vrai qu'ici la comparaison est également établie sur le rapport Sirènes (musiciennes) – joueuses de flûte.