Introduction

Le Symbolisme belge, longtemps resté dans l’ombre de son homologue français, a, ces dernières années, conquis une place de droit dans l’histoire littéraire et artistique européenne fin-de-siècle (1). Sa spécificité, qui est désormais l’objet d’une abondante littérature critique (2), repose largement sur la proximité et les échanges entre peintres et écrivains. Dès la naissance de l’État belge en 1830, la double pratique et les « conversions », pour reprendre le titre ironique donnée par La Jeune Belgique en 1893 aux tentatives poétiques de Jean Delville (3), sont fortement encouragées. C’est en raison de ce changement de paradigme poétique et artistique, propre au champ belge, que l’on voit émerger, aux côtés de « l’écrivain d’art », la figure du « peintre qui écrit », comme les nomment respectivement Claudette Sarlet (4) et Laurence Brogniez (5). Cette dernière, rappelant le rôle capital joué par la peinture, par le « tropisme pictural » dans l’émergence de la littérature belge, distingue au sein des représentations de l’écrivain en « peintre qui écrit », le « peintre écrivant », qui pratique l’écriture en amateur, du « peintre écrivain » qui revendique son statut, son identité d’écrivain.

La contribution de Jean Delville à ce que l’on nomme désormais de façon générique la « littérature française de Belgique » (6) ou la « littérature belge de langue française » (7) est encore largement méconnue (8). En dépit de leur nombre considérable, ses écrits n’ont en effet, si l’on songe aux différentes anthologies parues sur le sujet (9), pas encore trouvé leur place au sein du corpus littéraire belge francophone, pourtant relativement restreint. Paul Aron, dans son « anthologie de langue française » intitulée La Belgique artistique et littéraire, parue en 1997, est semble-t-il le seul à proposer quelques textes de Delville, circonscrits dans le chapitre « Un pays de peintres » (10). Sa production poétique, critique, théorique et littéraire est ainsi le plus souvent occultée. L’enjeu de cette étude est de rétablir ce déficit dans le champ des écrits d’artistes belges en montrant que Delville participe en réalité de très près au renouveau littéraire et artistique belge, en rejoignant le débat sur le symbolisme agitant les milieux intellectuels dès la fin des années 1880.

|

| Fig. 3 – Paul Regnard, « Catalepsie provoquée par le bruit du diapason ». (Bibliothèque Nationale de France) |

Dans un texte manuscrit, conservé aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique et datant vraisemblablement d’avant 1895 (11), Delville définit les productions d’art symbolistes comme « lettres closes ». Polysémique, cette formule renvoie en premier lieu au sens courant de l’expression, celui du caractère hermétique du symbolisme, perçu comme impénétrable et incompréhensible par la critique d’art. Elle signale aussi, de façon plus imagée, la solidarité entre l’idée et la forme, entre la pensée et le symbole, débat qui s’articule autour de la notion de « suggestion ». Introduite dans le champ littéraire français par Stéphane Mallarmé, elle est largement connotée par le champ du savoir psychologique, en plein essor dans la deuxième partie du siècle. Enfin, désignant à l’origine une lettre du roi fermée par un sceau, l’expression de « lettres closes » effectue, sous la plume de Delville, un partage strict entre profanes et initiés, pour reprendre la terminologie occulte. En tant que principe esthétique, elle constitue surtout un argument en faveur du maintien de la peinture au sommet d’une hiérarchie des arts paradoxalement remise en cause par l’engouement de Delville pour le projet wagnérien de Gesamtkunstwerk.

Poétique(s) du symbole et de la suggestion

Dans l’article titré « De la Beauté », paru le 16 septembre 1895 dans la Ligue Artistique, Delville rappelait que :

« Dès qu’une œuvre révèle un effort vers le Symbole, c’est-à-dire quand elle porte en elle l’essentielle empreinte de la Vie et de l’idée, fût-elle supérieure de technie, fût-elle convaincante de force et de beauté créatrices, la Critique, hypocrite et impuissante à la fois, signale l’œuvre comme étant incompréhensible et, par conséquent, en désavoue la valeur d’un trait de plume significatif ou, pis encore, l’étouffe dans la cruauté d’un silence sournois. » (12)

Symptomatique des débats houleux qui opposent régulièrement Delville aux critiques d’art (13), cet extrait témoigne surtout de sa prise de position dans le débat plus large sur le symbole introduit dans le champ culturel belge par Émile Verhaeren le 17 octobre 1886 dans L’Art Moderne. C’est dans le texte « Sur Khnopff et le symbolisme en peinture » paru l’année suivante que Verhaeren tente le plus clairement de lever la confusion entre le Symbolisme et l’Allégorie, entre le « Symbolisme actuel » et le « Symbolisme païen ». Il est assez frappant de constater que l’ascendance de Verhaeren sur Delville, fortement remarquée par la critique, passe par une reprise quasi littérale de la discrimination symbolisme/allégorie et symbolisme moderne/bestial allégorisme ancien :

« « Le Symbolisme moderne » n’a [donc] que de très vagues, de très lointaines affinités avec le bestial allégorisme ancien auquel on l’analogise à l’étourdie. » (14)

|

| Fig. 4 – Paul Régnard, « Catalepsie produite par le son continu d’un diapason ». (Bibliothèque Nationale de France) |

Comme l’a montré Paul Gorceix, c’est cette rupture épistémologique entre l’allégorie et le symbole qui engendre la vague de théories sur le Symbolisme en Belgique (15). Parmi elles, il convient de porter une attention particulière à celle développée par Albert Mockel, fondateur de la revue régionaliste La Wallonie dans laquelle Delville publie en 1888 ses premiers sonnets. En décembre 1887, dans un texte intitulé « La littérature des images », Mockel s’enthousiasme à propos de « cette ligne » que Balzac « trace onduleusement entre la littérature des Idées et celle des Images, cette ligne [qui] encore divise actuellement les écoles » (16). C’est de ce désir de réconciliation entre littérature des Idées et littérature des Images que découle une réflexion sur le symbole à proprement parler. Dans ce même texte, il ajoute que « le Symbole est la réalisation figurée d’une Idée ; il est le lien ténu du monde immatériel des Lois au monde sensible des Choses » (17). La conception de Mockel préfigure de façon assez nette ce qui deviendra la branche radicale du Symbolisme belge : l’idéalisme déployé par Delville aux alentours de 1895. Toutefois, c’est dans les Propos de littérature parus en 1894 qu’Albert Mockel propose une définition plus concise du symbole en s’appuyant sur quatre aspects fondamentaux : il est le produit de l’intuition, il est une synthèse entre l’abstrait et le concret, il est nécessairement imprécis, et enfin, il est un déchiffrement de la réalité (18). Or ce vocabulaire revient de façon récurrente dans les textes de Delville, signe que les théories de Mockel ont fortement conditionné sa compréhension du symbolisme.

|

| Fig. 5 – Paul Régnard, « Catalepsie produite par le son brusque d’un tam-tam». (Bibliothèque Nationale de France) |

L’autre apport fondamental de Mockel à la théorie du symbolisme a consisté à relayer en Belgique le projet mallarméen. La célèbre réponse que Mallarmé, dont Mockel est un intime, donne à Jules Huret lors de son enquête de 1891 sur les « Symbolistes et les décadents » en rappelle les enjeux :

« Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de deviner peu à peu : le suggérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole : évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d’âme, par une série de déchiffrements. » (19)

La notion de suggestion est centrale dans l’élaboration de l’œuvre symboliste. Chez Verhaeren déjà, le symbole « est un sublimé de perceptions et de sensations » qui « n’est point démonstratif, mais suggestif ». Mockel reste néanmoins celui à qui revient le mérite d’avoir institué une véritable poétique de la suggestion et à lui donner sa dimension théorique. Engageant le poète « moins à conclure qu’à donner à penser » (20), il confie au lecteur un rôle essentiel dans la production des images poétiques puisque c’est lui qui « collaborant par ce qu’il devine, achève en lui-même les paroles écrites » (21). Pour la génération de 1886, la notion de suggestion poétique a comme corollaire direct une véritable obsession de l’effet produit sur le lecteur. Importée dans le domaine pictural, elle s’appliquera ainsi au spectateur, en passant toutefois, et très paradoxalement, toujours par le langage.

L’impossible extériorisation de la pensée par le langage

« L’Idée – je crois énoncer ici la pensée de René Ghil – se manifeste par des moyens de son, de couleur, de gestes, de lignes, qui en sont déjà les vagues symboles. Or, sous divers assemblages de sons, l’habitude et les Lois ont fixé un sens définitif : c’est le langage. » (22)

|

| Fig. 7 – Paul Régnard, « Six hystériques subitement hypnotisées par un bruit intense et inattendu ». (Bibliothèque Nationale de France) |

Le Symbolisme s’impose avant tout comme une réforme du langage, ce qui explique que nombre de peintres cherchent à « se faire une plume », à l’instar de Delville, pour accéder à la reconnaissance. Le langage, en dehors de sa valeur stratégique, est investi d’une nouvelle mission que Laurent Jenny associe à la « fin de l’intériorité » : celle de figurer la pensée (23). Ce changement d’attitude à l’égard du langage se traduit toutefois d’abord par une suspicion, par un doute fondamental quant à sa capacité à figurer l’idée, à être en adéquation avec l’imaginaire. D’où le recours à des moyens étrangers au langage, en particulier la musique et l’image, seuls susceptibles d’ « extérioriser pensée ou sensation » (24), c’est-à-dire tout ce qui est de l’ordre de l’inconcevable. Les premiers poèmes de Delville portent la marque de cette esthétique de l’imprécision défendue par Mockel, mais aussi par Maurice Maeterlinck qui a beaucoup œuvré pour que l’indécision et l’obscurité sémantiques soient reconnues comme des valeurs poétiques. Delville partage avec Maeterlinck l’idée que le langage est parfaitement inapte à exprimer la vie intérieure, cette « effrayante et véritable mare tenebrarum où sévissent les étranges tempêtes de l’inarticulé et de l’inexprimable » (25). La notion sous-jacente est celle de l’incommunicabilité fondamentale de l’expérience esthétique, de l’impossibilité de traduire les formes et les couleurs dans le langage des mots. Le Portrait de Madame Stuart Merrill ou Mysteriosa (fig. 1) est une illustration de cette idée : le contenu du livre, symbole du savoir écrit, est dérobé au spectateur, tandis que le personnage féminin semble en contemplation intérieure.

Chez Delville, la traduction de la sensation esthétique en mots est vécue comme une dégradation. Pour lui, le langage est incapable de toucher à l’essence des choses. Il faut savoir que Delville pratique abondamment l’épigraphe dédicatoire. Ainsi, place-t-il en en-tête de son texte « La Nature et l’Idée dans l’Art » de juin 1895 une citation de Villiers de l’Isle-Adam, qui ouvre également le texte « Hamlet » :

« Toute libre intelligence ayant le sens du sublime, sait que le Génie pur est, essentiellement silencieux, et que sa révélation rayonne plutôt dans ce qu’il sous-entend que dans ce qu’il exprime. En effet, lorsqu’il daigne apparaître, se rendre sensible aux autres esprits, il est contraint de s’amoindrir pour passer dans l’Accessible. Sa première déchéance consiste, d’abord, à se servir de la parole, la parole ne pouvant jamais être qu’un très faible écho de sa pensée » (26).

Cette conception du langage comme déchéance justifie l’emploi d’un discours hermétique, d’une langue obscure, tant dans ses textes poétiques que théoriques, que seul l’adepte, l’initié peut déchiffrer. C’est également l’idée contenue en germe dans le titre du Dialogue entre nous, « entre nous » désignant la communauté d’initiés. L’autre aspect de cette stratégie est perceptible dans le recours systématique au modèle religieux, au sacré, qui, précisément, consacre l’artiste en véritable herméneute. Lui seul se révèle apte à élucider le langage hiéroglyphique de la Nature et à le traduire en des termes qui échappent au vulgaire : « Ce ne sera jamais qu’en ayant entrevu Dieu dans l’inextricable et harmonieux mouvement de la Nature, c’est-à-dire quand il aura senti l’éternité à travers les formes de la métamorphose physique, que l’artiste pourra créer le Symbole, ce point culminant de la conception esthétique. La critique niaise, celle qui ne comprenant rien au sens intérieur des choses inutile la spiritualité créatrice d’une œuvre, la qualifiera d’halluciné, invariablement, mais il saura alors ce que pèse dans la balance du jugement la bafouillante jugeotte des malveillants et des sots. » (27)

Tout comme Mockel et Maeterlinck, Delville fonde la distinction entre le symbole et l’allégorie sur le caractère intuitif, inné de la création artistique. En substituant de la sorte l’artistique au littéraire suivant l’angle de l‘effet produit sur le spectateur, Delville impose également la figure prométhéenne de l’artiste, seul détenteur du savoir. Il profitera de ce qu’en Belgique, la figure du peintre sert de valeur de référence, pour justifier son rôle et sa place dans la hiérarchie des arts, où il est fortement concurrencé par la musique.

Suggestion. De la vibration du son à la vibration de la ligne

Dans la quête des correspondances qui caractérise le tournant du siècle, l’analogie musicale s’est en effet insinuée dans les théories poétiques et picturales. Philippe Junod a largement contribué à la compréhension de ce phénomène de « contrepoints », au sein duquel la musique constitue hiérarchiquement l’art le plus abstrait, celui qui incarne le mieux l’idéal d’immatérialité poursuivi par les artistes (28). L’engouement de Delville pour le wagnérisme (29) ne doit pas masquer les rancoeurs qu’il nourrit à l’encontre de la musique qui supplante peu à peu le modèle pictural chez ses confrères poètes. Que ce soit chez René Ghil ou encore Stuart Merrill, le rêve d’une « instrumentation verbale » (30) relègue ainsi la peinture au second rang. À nouveau, Delville se fonde sur l’effet émotionnel produit par la peinture et la musique pour distinguer les deux arts :

« […] la Peinture peut être aussi suggestive que la Musique. La Couleur et la Forme ont la même puissance de suggestion aussi intense que le Son et peut-être plus encore que le Mot. Le Son par le phénomène vibratoire appartient surtout au domaine fluctuant de l’imagination, de la rêverie ; la Forme, elle, entre plutôt dans le domaine vivant et intellectuel de la pensée : son entendement est moins général. La Forme symbolisée est par conséquent inaccessible à la compréhension de la foule, impuissante qu’elle est à toute d’ailleurs haute initiation esthétique. Pour saisir la notion de la plastique picturale ou statuaire il faut que le spectateur – afin d’en subir la suggestive signification – possède de lui même une profonde intuition de la vie et de la multiplicité de ses formes, la Ligne étant aussi complexe en ses mouvements que l’émotion et que l’idée humaines. » (31)

| 2 pictures | Diaporama |

Là encore, la notion de suggestion est au centre du débat. Il faut se référer à un autre texte pour bien comprendre la manière dont Delville oppose musique et peinture. Il s’agit du discours qu’il prononce devant les étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles lorsqu’il obtient le prix de Rome :

« La supériorité des Arts Plastiques est évidente. […] C’est une opinion générale et superficielle qui fait que l’on attribue à la Musique le plus haut caractère d’au-delà. Le véritable psychologue sait fort bien que l’opinion est une impression collective plutôt qu’un raisonnement. Pourquoi la foule, cette masse consciente et impulsive, comme la définissent avec raison les grands physiologistes, comprend-elle mieux la Musique et pourquoi les peuples barbares commencent-ils à se raffiner un peu par le Son et non par la Forme ? Voici pourquoi : le son produit des états nerveux inconscients, c’est-à-dire qu’il correspond avant tout à la passionnalité d’un collectif. La Musique s’adresse donc, psychologiquement et esthétiquement à un état d’âme passif, par conséquent, inférieur, car il est démontré par la science que les phénomènes émotionnels relèvent de la pathologie morale. » (32)

Ici, Delville fait écho à trois textes particulièrement importants pour le développement de la psychologie sociale : Les lois de l’Imitation, de Gabriel Tarde (1890), La Psychologie des Foules, de Gustave Le Bon (1895) et Le Mystère des Foules de Paul Adam (1895). Ces textes considèrent que tout phénomène collectif relève du domaine psychologique et stipulent que les individus, dès lors qu’ils agissent en groupe, sont sujets à la manipulation émotionnelle, au somnambulisme. C’est précisément parce qu’elle est collective que l’expérience musicale est, dans la conception de Delville, inférieure à l’expérience esthétique. Il ajoute dans son discours à l’Académie que « ce qui fait l’infériorité de la Musique c’est qu’elle s’adresse aux nerfs, à la sensibilité névrotique de l’être humain. Ce qui fait, au contraire, la supériorité des Arts Plastiques, c’est qu’elle s’adresse directement à l’intelligence de l’être humain. » (33). Reprenant à son compte la thèse développée par les occultistes Gary et Polti à partir de 1888 (34), Delville associe chaque art à un tempérament (passif/actif) et à un organe (névrotique/cérébral), prolongeant de la sorte le partage entre profanes, « la sensibilité inconsciente de la foule », et initiés, « la sensibilité lucide de l’élite ». Fondée sur le système hippocratique et sur l’héritage de la science physiognomonique mise au point par Lavater, la théorie des tempéraments offre surtout à Delville la caution scientifique nécessaire à l’identification du « tempérament artistique par excellence » qui est constitué des tempéraments nerveux et bilieux (35) .

| 2 pictures | Diaporama |

L’emploi d’une terminologie issue du milieu médical et psychiatrique, en plein essor dans la seconde partie du XIXème siècle, est commun à nombre de réflexions sur l’effet des arts sur la conscience humaine. Pour Schopenhauer, qui eut une influence considérable sur la génération symboliste (36), « le compositeur nous révèle l’essence intime du monde, il se fait l’interprète de la sagesse la plus profonde, et dans une langue que sa raison ne comprend pas, de même la somnambule dévoile, sous l’influence du magnétiseur, des choses dont elle n’a aucune notion, lorsqu’elle est éveillée » (37). La musique, comprise comme « magnétisme social », fait référence aux théories et à l’iconographie véhiculées par les deux grands maîtres de la psychologie naissante : le Dr. Jean-Martin Charcot à Paris et le Dr. Hippolyte Bernheim à Nancy. L’un comme l’autre se sont intéressés à la « suggestion » (38) (fig. 2), et il est frappant de constater que la musique occupe une place centrale dans les expérimentations liées aux phénomènes d’hypnose individuelle et collective (fig. 3 à 8).

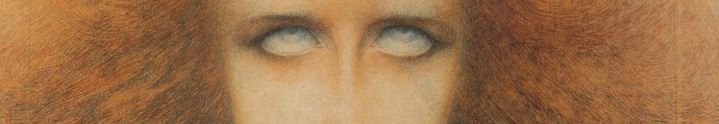

L’imagerie des séances d’hypnose menées à la Salpêtrière, photographiées par Paul Regnard pour l’Iconographie photographique de la Salpêtrière (1879-1880), trouve un écho considérable dans les arts visuels fin-de-siècle (39). À l’instar de nombre d’artistes contemporains, Delville s’intéresse aux manifestations en soi de l’hystérie (40), comme en témoigne la présence du motif du dos cambré (fig. 9 et 10), mais aussi aux stigmates de l’hypnose, tels que les yeux révulsés dans Mysteriosa (fig.1) et La Méduse (fig.11), très proches de Raphaël Kirchner (fig.12). À une échelle différente, c’est de l’iconographie psychiatrique de l’impressionnabilité de la foule que se réclament, en partie, des œuvres comme Le Cycle des Passions, Les Trésors de Sathan, L’Homme-Dieu ou encore Prométhée (fig.13), où le motif de la foule sert essentiellement de faire-valoir à l’initié, insensible à la suggestion extérieure. Si pour Péladan, qui eut une influence notable sur Delville, la musique, « c’est la transcription esthétique d’un état d’âme collectif ou individuel par le son » (41), ce n’est qu’au contact des théories théosophiques sur les formes-pensées que Delville consent à attribuer une valeur positive à l’analogie musicale. Pour Annie Besant et Charles W. Leadbeater, les formes-pensées consistent en des formes géométriques produites par les vibrations de la pensée. Linda Dalrymple Henderson a montré l’incidence de la fascination pour les phénomènes d’irradiation, depuis les rayons X découverts par le physicien Röntgen en 1895 aux tentatives de communication télépathique, sur les imaginaires et la représentation de la pensée au passage du siècle, au point de former ce qu’elle appelle le « Vibratory Modernism » (fig.14) (42). Chez Besant et Leadbeater, les « vibrations », résidus visuels des états de la matière, sont associées à la métaphore musicale :

« Toute pensée donne naissance à une série de vibrations qui agissent avec suite sur la matière du corps mental ; une splendide gamme de couleurs l’accompagne, à comparer aux jeux de lumière que fait le soleil dans la buée d’un jet d’eau, mais d’un développement mille fois plus complet et plus intense. Le corps, sous cette impulsion, projette à l’extérieur une portion vibrante de lui-même, qui prend une forme qui détermine la nature même de ces vibrations. C’est ainsi que sur un disque recouvert de sable se forment certaines figures, sous l’influence de telle ou telle note musicale ; dans cette opération, il se produit une sorte d’attraction de la matière élémentale du monde mental, matière d’une nature particulièrement subtile » (43)

Le « disque recouvert de sable » sur lequel « se forment certaines figures, sous l’influence de telle ou telle note musicale » fait référence aux premières expériences d’acoustique menées par le physicien et musicien Ernst Chladni à la fin du XVIIIème siècle (fig. 15). Lors d’une expérience sur les vibrations des plaques qu’il saupoudrait de sable fin, Chladni a noté la formation de figures colorées et géométriques qui prendront le nom de figures acoustiques, avant d’être désignées par celui de « Klangfiguren » ou de « figures de Chladni ». Ce qui a fasciné les occultistes dans la découverte de Chladni c’est l’idée que le son possède une image, faite de formes et de couleurs, qui se manifeste, se matérialise par la vibration (fig.16).

Dans un des derniers textes publiés de son vivant, Delville revient sur l’importance de la vibration du son et son rapport à l’image produite :

« Lorsque nous écoutons une symphonie musicale, nous n’entendons que les sons. Cependant, ces vibrations soniques produisent des couleurs. Il existe de nombreux ouvrages scientifiques démontrant l’existence d’un aspect invisible de la nature, aspect abstrait, si l’on peut dire, montrant que les vibrations des sons se disposent en des figures colorées et de formes géométriques. […] Un grand occultiste anglais, Charles Leadbeater, […], dans son livre sur les Forme pensées, illustré de planches coloriées, reproduit les formes et les couleurs vues par lui dans les compositions des grandes œuvres symphoniques de musiciens célèbres, notamment Gounod, Mendelssohn, Wagner […]. Les illustrations qui ornent son ouvrage montrent qu’au-dessus des édifices, salles de concert ou temples religieux, montent dans l’espace comme de véritables gerbes efforescentes de couleurs, rendues visibles aux personnes qui, parmi les auditeurs, sont douées de clairvoyance » (44).

La matérialisation de la vibration sonique en formes géométriques et colorées (fig.17 à 19) permet à Delville d’affirmer, par le biais de cette expérience synesthésique ultime, la suprématie du dessin, « cette écriture par les formes », sur le son, puisqu’il est finalement l’unique moyen de représenter l’invisible. Comme il l’écrit dans La Mission de l’Art, « la Ligne, ne l’oublions jamais, est l’expression symbolique des affinités mystérieuses qui existent entre l’Esprit et la Matière » (45).