Note de la rédaction

Ce reporticle est extrait des Annales de la société royale d’archéologie de Bruxelles (t. 70, 2009-2011).

MODÈLES(S) ET TRADUCTION(S) : AUTOUR DE DEUX PRIMITIFS BRABANÇONS DU MUSEO DE ZARAGOZA

Si la plupart des œuvres sélectionnées par Carmen Morte García, commissaire de la manifestation, ont été réalisées sur place par des artistes locaux ou par des maîtres du nord de l’Europe expatriés, figuraient également, dans l’ensemble présenté, trois tableaux certainement peints dans les Flandres. Au XIXème siècle, deux d’entre eux appartenaient à des institutions ecclésiastiques aragonaises, avant d’entrer dans les collections du Museo Provincial de Pintura y Escultura de Zaragoza, suite aux mesures de sécularisation décrétées par le gouvernement espagnol. Ces deux œuvres ont dû être introduites assez tôt dans la Péninsule, sans doute même dès leur achèvement, car on imagine difficilement que des tableaux de style gothique final aient pu être acquis dans les Flandres par des amateurs espagnols au XVIIème ou au XVIIIème siècle. En pleine époque baroque, ils devaient paraître pour le moins démodés. La présence ancienne en Espagne de ces deux Primitifs flamands peut donc être considérée comme quasi assurée, la remarquable immobilité du patrimoine ecclésiastique rendant par ailleurs vraisemblable qu’ils se soient trouvés en Aragon dès le XVIème siècle.

En décidant d’inclure dans une exposition consacrée à l’art aragonais de la Renaissance des peintures flamandes exportées, les organisateurs s’inscrivent dans une tradition historiographique remontant à Chandler Rathfon Post (1881-1959). Le célèbre historien d’art américain a en effet reproduit, dans son Histoire de la peinture espagnole, plusieurs œuvres des anciens Pays-Bas conservées dans des églises de Castille ou d’Andalousie (1). Acquises ou commandées par des Espagnols, il considérait à bon droit qu’elles appartiennent tout autant à la culture espagnole contemporaine que celles réalisées dans la Péninsule par des artistes autochtones ou immigrés.

Bien qu’ils ne soient pas inconnus des historiens d’art, ces deux Primitifs flamands du Musée de Saragosse – il s’agit en fait de Primitifs brabançons – n’ont pas bénéficié jusqu’ici de l’attention qu’ils méritent. Ils vont être présentés de manière détaillée dans les lignes qui vont suivre (2). Les questions d’attribution et de transmission de modèles retiendront particulièrement l’attention.

Un ‘Saint Jérôme’ de Colyn de Coter

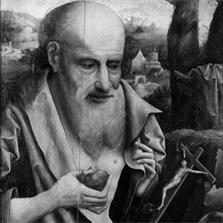

Le panneau le plus ancien, que l’on peut situer vers 1500, représente Saint Jérôme pénitent à mi-corps (3) . Il provient de la chartreuse de Saragosse, dite de l’Aula Dei. Entre 1836 et 1848, il fut remis par les membres d’une commission artistique dûment mandatée au futur Museo Provincial de Pintura y Escultura de Saragosse (4). Dans le premier catalogue imprimé de cette institution, publié en 1867, l’œuvre figure sous le nom de « Lucas Cranak [sic] » (5), une attribution qui, bien qu’elle n’ait apparemment jamais été accueillie par les spécialistes de cet artiste, sera maintenue jusqu’en 1988 dans les publications du musée (6).

Pourtant, cinq ans plus tôt, Matías Díaz Padrón avait proposé de restituer le panneau au peintre bruxellois Colyn de Coter (vers 1450/ 1455 - après 1539/1540) (7). Son article est curieusement passé inaperçu. Le tableau est absent de la grande monographie sur Colyn de Coter publiée en 1985 par Catheline Périer-D’Ieteren (8) et, encore en 1999, il fut reproduit sous l’étiquette générique « Anonyme flamand » dans le catalogue de l’exposition Les panneaux flamands sur le chemin de Saint-Jacques (9). Il n’empêche : le lien qui unit ce Saint Jérôme pénitent à la production du maître bruxellois est difficilement contestable. Au Centre d’étude de la peinture du XVème siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège, à Bruxelles, la photographie Mas du panneau est d’ailleurs classée, au moins depuis les années 1960, sous le nom de Colyn de Coter (10).

On peut notamment comparer le panneau de Saragosse avec deux représentations en buste de Saint Antoine abbé, attribuées à Colyn de Coter par la majorité des chercheurs. L’une appartient au M.H. de Young Memorial Museum de San Francisco (11) , l’autre se trouvait en 1941 sur le marché d’art londonien, auprès de l’antiquaire Duits (12) . En dépit de quelques variantes, on constate que c’est la même étude de tête qui a été utilisée pour les deux saint Antoine et pour le saint Jérôme. En modifiant les attributs iconographiques, Colyn de Coter a donc tiré d’un unique visage les effigies de deux saints différents. La cloche et le livre de l’abbé égyptien ont fait place, dans le panneau de Saragosse, au lion et au crucifix du Père de l’Église.

|

| Fig. 5 – Rogier de le Pasture : Decente de croix (détail avec Joseph d’Arimathie). Madrid, Museo nacional del Prado. |

Le visage de vieillard barbu n’a pas été étudié sur le vif, comme on aurait pu le croire. Il n’est pas non plus sorti de l’imagination de Colyn de Coter. On ne semble pas avoir remarqué jusqu’ici qu’il a été repris à une œuvre célèbre, vieille alors de quelque soixante années : le retable de la Descente de croix de Rogier de le Pasture (1399/1400-1464) aujourd’hui conservé au Prado . À l’époque de Colyn de Coter, ce retable se trouvait encore dans la chapelle de la gilde des arbalétriers de Louvain, Onze-Lieve-Vrouw van Ginderbuiten (13). Le peintre bruxellois a certes simplifié son modèle, mais celui-ci demeure parfaitement reconnaissable : c’est au Joseph d’Arimathie du retable de Rogier (14) que le Saint Jérôme de Saragosse doit son front haut parcouru de rides, son regard dirigé vers la droite, sa large bouche en forme de croissant de lune et sa barbe bifide. La figure en pied a été transformée en un buste et la position des mains modifiée, de façon à convertir le détail emprunté en une image qui se suffise à elle-même.

On peut rapprocher le panneau de Saragosse, ainsi que les deux Saint Antoine, d’une série de figures à mi-corps peintes sur des panneaux indépendants, elles aussi empruntées à la Descente de croix de Rogier de le Pasture. Hélène Dubois a rassemblé la plupart de ces panneaux dans un article publié en 1993 (15). Ils portent la marque stylistique de Colyn de Coter, sans que l’on puisse affirmer qu’ils ont tous été réalisés par la même main. On citera ici, en particulier, deux œuvres conservées aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles : un Saint Jean l’Évangéliste (16) et une Sainte Femme pleurant (17) . On mentionnera aussi, dans les collections du château de Tatton Park (Cheshire), un Joseph d’Arimathie et un Nicodème (18) . Dans ces quatre peintures, le personnage en buste copié de la Descente de croix a conservé son identité d’origine. Par contre, il y a peu, a été mise en vente à New York une figure peinte à mi-corps dont le visage a également été calqué sur celui du Nicodème du retable de Rogier. Elle présente les attributs de saint Luc peintre : le manteau rouge des médecins, le stylet et une feuille de papier (19) . Ce panneau est attribué à Colyn de Coter. Apparemment, l’atelier du maître bruxellois s’est prêté dans les années 1500 à une véritable entreprise de ‘recyclage’ des visages du fameux retable de Rogier, lesquels furent convertis en effigies à mi-corps autonomes, avec ou sans changement d’identité (20).

| 5 pictures | Diaporama |

Certaines de ces têtes rogiériennes ‘recyclées’ apparaissent plus fidèles que d’autres au modèle d’origine, comme le révèle un examen comparatif. L’exemplaire de Tatton Park (fig. 8) est certainement le plus proche du Joseph d’Arimathie de Rogier (fig. 5). Le Saint Antoine qui se trouvait en 1941 sur le marché d’art londonien (fig. 3) ne s’en écarte que par la position des mains, le vêtement et les attributs. En revanche, dans le Saint Jérôme de Saragosse (fig. 1), les linéaments de la physionomie du modèle ont été simplifiés et on observe un certain renforcement de l’expression : l’arête du nez est devenue plus oblique. Cette recherche d’expressivité transparaît plus nettement encore dans le Saint Antoine de San Francisco (fig. 2), qui confine à la caricature : le nez est cette fois saillant, la bouche semble dessiner un large sourire, la physionomie paraît comme étirée. Le lien qui unit ce dernier tableau au Joseph d’Arimathie de la Descente de croix de Rogier n’est plus manifeste et, sans les chaînons intermédiaires constitués par les panneaux de l’antiquaire Duits et du Musée de Saragosse, l’historien d’art éprouverait quelques difficultés à identifier la source du visage de l’anachorète. On est tenté de croire que, si le Joseph d’Arimathie de Tatton Park et le Saint Antoine Duits ont pour origine une copie fidèle, peinte ou dessinée, du Joseph d’Arimathie de Rogier, par contre, le Saint Jérôme de Saragosse et le Saint Antoine de San Francisco procèdent de versions simplifiées ou interpolées. Dans ces deux panneaux, la tendance à l’expressionnisme, si caractéristique des Petits Maîtres brabançons de la fin du XVème siècle, au nombre desquels on compte Colyn de Coter, a clairement pris le dessus sur l’objectivité naturaliste de la génération des ‘fondateurs’, Robert Campin, Jan van Eyck et Rogier de le Pasture (21).

Cette distance prise par rapport à la source n’empêche pourtant pas que le lien avec la Descente de croix et donc le statut de copie des têtes qui en ont été isolées demeurent décelables dans le modelé des figures. Sur chacune des peintures à mi-corps citées, la lumière provient de la droite, une solution pour le moins inhabituelle dans une œuvre de petit format, qui n’était normalement pas destinée à un emplacement déterminé. En règle générale (22), les Primitifs flamands ont construit le modelé de leurs figures en fonction d’une source de lumière fictive située à main gauche, la lumière traversant ainsi l’image de gauche à droite, conformément au sens de lecture privilégié par la culture occidentale. Ils ne se sont départis de ce principe que dans des œuvres conçues pour des espaces recevant le jour par la droite. Dans ce cas, la source de lumière fictive pourra, éventuellement, être située du même côté.

Le retable de la Descente de croix a été conçu pour orner le maître-autel de la chapelle des arbalétriers de Louvain. C’est ce qu’affirme de manière explicite le théologien Johannes Molanus (1533-1585) dans sa chronique de la ville (23). Le chœur de cette chapelle étant situé au sud-est, le maître-autel recevait le jour principalement par la droite, qui correspondait au côté sud de l’édifice (24). Dans ces conditions, Rogier de le Pasture a logiquement choisi d’éclairer ses figures par la droite, de façon à créer un effet de correspondance illusionniste entre lumière réelle et lumière peinte (25).

Les peintres flamands rechignaient à modifier l’orientation de la lumière dans les images qu’ils copiaient. Ils considéraient apparemment la distribution des ombres et des lumières comme une partie intégrante du modèle à reproduire. Ainsi, dans les nombreuses copies ‘complètes’ de la Descente de croix de Rogier (26), la source de lumière fictive est le plus souvent située à main droite (27). Seuls, dans la seconde moitié du XVIème siècle, Marcellus Coffermans (actif de 1549 à environ 1578) et les peintres opérant dans son sillage, qui ont réalisé plusieurs versions en format réduit de la fameuse composition, semblent avoir eu à cœur d’en ‘normaliser’ l’apparence, en optant pour un éclairage venant de la gauche (28). La version du Kunstmuseum de Bâle illustre fort bien ce changement (29) . Par l’orientation du modelé, les têtes rogiériennes ‘recyclées’ produites dans l’atelier de Colyn de Coter s’inscrivent donc dans la bonne pratique flamande en matière de copies. En dépit des modifications apportées aux modèles, elles conservent de façon paradoxale le souvenir des conditions particulières d’éclairage qui régnaient dans le chœur de la chapelle des arbalétriers de Louvain, aujourd’hui disparue, conditions que le maître tournaisien établi à Bruxelles avait certainement eu l’occasion d’étudier sur place.

Bien qu’il n’ait pas pu être leur élève, vu l’écart chronologique, Colyn de Coter s’est souvent inspiré de Robert Campin et de Rogier de le Pasture. Le fait que le Saint Jérôme de Saragosse reproduit les traits d’un personnage de la Descente de croix n’a donc fondamentalement rien de surprenant. Cet emprunt illustre bien le caractère conservateur de son art, qui se nourrit de la grande tradition brabançonne, fondée par Rogier de le Pasture. Ceci n’exclut toutefois pas une certaine dose d’innovation. Le panneau de Saragosse a conservé son format original, comme l’indique la présence de bords non peints sur les quatre côtés. Or, en l’état actuel du corpus, il pourrait s’agir de la plus ancienne représentation flamande connue de saint Jérôme pénitent à mi-corps. Si le thème du cardinal retiré dans le désert syrien devant l’image d’un Christ en croix apparaît dans la peinture des anciens Pays-Bas dès les années 1450 (30), les plus anciens exemples qui nous soient parvenus, notamment le célèbre panneau de Hans Memling (vers 1430-1494) conservé à Bâle, sont des effigies en pied (31). Il faudra attendre Jan van Hemessen (32) (vers 1500 – vers 1556) et les peintres brugeois de la Renaissance (33) pour que la version à mi-corps de ce sujet devienne fréquente.

La chartreuse de l’Aula Dei de Saragosse, qui existe toujours à l’heure actuelle, et abrite à nouveau une communauté de chartreux, fut fondée en 1564 par Don Hernando de Aragón, archevêque de Saragosse et vice- roi d’Aragon (34). Elle est postérieure à l’époque de Colyn de Coter. Le Saint Jérôme pénitent ne peut donc que difficilement avoir été commandé à l’artiste par un membre de la communauté de l’Aula Dei. Il doit plutôt s’agir d’un achat de seconde main, opéré à une date inconnue sur le marché de l’art. On imagine aisément que le moine qui désira suspendre le tableau dans sa cellule a dû voir en saint Jérôme pénitent, agenouillé devant une image du Christ en croix paraissant vivante, un compagnon adéquat de sa pieuse solitude.

Une ‘Vierge à l’Enfant’ du Maître de la Madeleine Mansi

Outre le Saint Jérôme pénitent de Colyn de Coter, la commission artistique provinciale a également retenu, entre 1836 et 1848, pour le futur Musée Provincial de Peinture et de Sculpture de Saragosse, un deuxième Primitif flamand : une Vierge à l’Enfant à mi-corps (35) . Elle provient de Saint-Lambert à Saragosse, un établissement de trinitaires fondé en 1522 par le pape Adrien VI (36). Le tableau, qui présente des bords non peints sur les quatre côtés et a donc conservé ses dimensions d’origine, est déjà attribué à Lucas de Leyde (« Lucas de Leyden ó de Holanda ») dans le catalogue de 1867 (37), une attribution qui, de manière surprenante, a été maintenue jusqu’en 2003 (38). Il ne faut pas, bien entendu, la prendre à la lettre et c’est à raison qu’elle a été ignorée par les spécialistes de l’artiste hollandais. En réalité, dans la tradition historiographique espagnole, le nom de Lucas de Leyde sert simplement à désigner une main septentrionale du XVème ou du XVIème siècle. Le voyageur Antonio Ponz (1725-1792) avait parfaitement conscience du caractère métonymique (pars pro toto) de ce nom, quand il notait dans les années 1780, à propos des panneaux du retable de saint Jean-Baptiste de Juan de Flandes, alors conservés à la chartreuse de Miraflores: «J’aimerais que vous puissiez voir la splendeur et l’éclat préservé des couleurs, le soin apporté à chaque chose et l’expression si haute des figures peintes dans ce style que nous attribuons régulièrement à Lucas de Hollande, en raison de l’ignorance dans laquelle nous nous trouvons quant aux autres maîtres qui le dépassèrent de son temps » (39). L’auteur du XVIIIème siècle aurait pu répéter cette mise en garde à propos d’Albrecht Dürer (Alberto Durero), autre appellation qu’il utilise comme métonymie pour désigner les artistes septentrionaux de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Il faut rappeler ici que, dans le sud de l’Europe, jusqu’à la fin du XIXème siècle et à l’avènement de la photographie, la connaissance de ces artistes dépendait principalement des estampes. Ceux dont le nom était familier aux connaisseurs étaient tout naturellement les peintres qui signèrent des gravures, tels Albrecht Dürer, Lucas de Leyde et aussi Lucas Cranach, auquel le Saint Jérôme de l’Aula Dei fut attribué de 1867 à 1983.

La Madone de Saint-Lambert, assignée par métonymie à Lucas de Leyde, n’est donc pas hollandaise, comme on pouvait s’y attendre. Elle est brabançonne. Proche de Quentin Metsys, elle a dû être réalisée à Anvers dans les années 1520 ou peu avant. Au Centre d’étude de la peinture du XVème siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège, à Bruxelles, la photographie Mas du panneau est classée sous « Maître de la Madeleine Mansi », une attribution tout à fait recevable (40).

Cet anonyme créé par Max Friedländer (1867-1958) doit son appellation conventionnelle à une Sainte Madeleine à mi-corps qui fit partie de la collection du marquis Giambattista Mansi à Lucques, avant d’être acquise par les Musées de Berlin. Autour de ce panneau, l’historien d’art allemand a regroupé une dizaine d’œuvres influencées par Quentin Metsys (vers 1465-1530) (41). Dans ces peintures, on retrouve le style du grand maître anversois sous une forme simplifiée, moins expressive, comme schématisée. On peut notamment rapprocher la Vierge du panneau de Saint-Lambert des trois figures féminines représentées dans la Mise au tombeau du Musée des Beaux-Arts de Gand, l’une des œuvres attribuées par Friedländer à l’anonyme (42) (fig. 13, 14, 15). Les visages ovales et lisses de ces différents personnages constituent autant de variations sur un même type : on relèvera les joues massives, le petit menton arrondi, les lèvres serrées, le nez à l’arête rectiligne. Les deux panneaux sont très probablement de la même main.

| 4 pictures | Diaporama |

Le Maître de la Madeleine Mansi emprunte non seulement son style, mais aussi ses compositions – Friedländer le qualifie d’ailleurs de « sans ressource dans l’invention d’images » (43). On ne semble pas avoir observé jusqu’ici que le groupe de la Vierge à l’Enfant de Saragosse peut être reconnu sur deux autres panneaux flamands. L’un, de format cintré, est conservé depuis 1945 au Musée national de Varsovie (44) (fig. 16) ; l’autre, de format rectangulaire, a fait partie d’une collection parisienne, celle de la duchesse de Talleyrand (45) (fig. 17). Mis en vente à Paris en 1907, il n’est plus connu à l’heure actuelle que par la reproduction photographique du catalogue.

L’exemplaire de Varsovie est généralement attribué à l’atelier de Quentin Metsys, une attribution avancée dès 1960 par Jan Bia³ostocki. Les figures sont incontestablement plus proches du style du maître anversois que dans le panneau de Saragosse ou dans la version vendue à Paris. Dans la base de données du Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie de La Haye, cette dernière version est associée au Maître du Saint-Sang, un artiste brugeois (?) fortement influencé par Metsys. Elle proviendrait de l’abbaye de Fontevraud en Anjou, où elle aurait été volée durant la Révolution française (46). L’œuvre est visiblement anversoise.

|

| Fig. 18 – Quentin Metsys : Vierge à l'Enfant Weyer. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. |

De toute évidence, les trois peintures, qui ont dû être réalisées à peu près au même moment mais par des mains différentes, dérivent d’un original perdu de Quentin Metsys datant des années 1490-1500. Elles présentent en effet plusieurs traits caractéristiques des Vierges peintes durant cette période par le maître anversois : Marie est vêtue entièrement de rouge (47), sa robe est fendue par un décolleté en V ; le corps de l’Enfant est en grande partie couvert. Enfin, on relèvera, à la hauteur du poignet gauche, le drapé complexe de la manche de la robe mariale. L’extrémité de cette manche évasée est doublement rabattue, une première fois vers le coude, rendant ainsi visible la doublure de fourrure, puis, en sens inverse, vers la main, ce qui fait réapparaître le tissu. Les solutions qui viennent d’être énumérées s’observent également, par exemple, dans deux Vierges à l’Enfant de Quentin Metsys conservées aux Musées royaux des Beaux- Arts de Bruxelles : les Madone Renders et Weyer (48) .

Du modèle créé par Quentin Metsys, nous conserverions donc, à l’heure actuelle, trois versions peintes. Comme c’est souvent le cas dans la peinture flamande des XVème et XVIème siècles, elles ne sont pas identiques. Le panneau de Saragosse est de toute évidence ce qu’Hélène Mund a proposé de dénommer, dans un article souvent cité, une « copie interprétative » : l’auteur du tableau a donné à Marie un visage relevant de son propre répertoire physionomique, ce qui d’ailleurs permet une attribution (49). Le paysage du fond est, vraisemblablement aussi, de son invention ; il diffère, en tout cas, de ceux des panneaux de Varsovie et de l’ancienne collection Talleyrand. Le Maître de la Madeleine Mansi s’est donc approprié son modèle, le convertissant en une image qui, de prime abord, offre les caractéristiques de sa production personnelle. Le copiste s’est fait traducteur. En revanche, le panneau de Varsovie pourrait reproduire de manière fidèle le modèle créé par Quentin Metsys. Il a été réalisé par un artiste qui s’efforce de peindre dans un style très proche de celui du maître anversois, dont il fut peut-être l’élève ou le collaborateur. Il est difficile de se prononcer sur le style du panneau de l’ancienne collection Talleyrand, connu par un cliché qui, vu l’époque de la publication, a été sans nul doute retouché, mais l’auteur de ce tableau paraît avoir été moins désireux de se différencier de Quentin Metsys que le très caractéristique et très facilement reconnaissable Maître de la Madeleine Mansi.

Plusieurs questions demeurent pendantes pour l’historien d’art soucieux de reconstituer le modèle commun aux trois tableaux. L’Enfant du prototype était-il représenté jouant avec un oiseau, ou plutôt avec un rosaire dont la cordelette est enroulée autour de son gros orteil gauche ? Le panneau de Saragosse plaide en faveur de la première solution, les versions de Varsovie et de l’ancienne collection Talleyrand pour la seconde. La Vierge était-elle habillée en rouge violacé, comme dans l’exemplaire de Varsovie, ou en rouge vif, comme dans celui de Saragosse ? Était-elle assise sur un coussin ? Le pouce de sa main droite était-il visible ou caché ? Portait-elle un voile ? Une perle était-elle suspendue à son décolleté ? Sur tous ces points, le témoignage des trois copies est contradictoire.

Il en va de même en ce qui concerne le cadrage originel du groupe. La version de Saragosse présente la Vierge et son Fils en gros plan. Par contre, dans celle de Varsovie, on a l’impression que la ‘caméra’ du peintre s’est quelque peu éloignée du sujet. Elle aurait reculé davantage encore dans celle de l’ancienne collection Talleyrand. Comme de règle dans la peinture flamande des XVème et XVIème siècles, les attitudes, les proportions et les distances entre personnages entretiennent une relation étroite avec le champ disponible, que l’artiste se doit d’occuper de manière ‘couvrante’, décorative. La surface plus ample du panneau de l’ancienne collection Talleyrand et le cadrage moins resserré appelaient un groupe plus espacé que celui peint par le Maître de la Madeleine Mansi. La distance entre l’Enfant et sa Mère paraît avoir été augmentée, en largeur comme en hauteur.

Dans le troisième tiers du XVIème siècle ou dans les premières années du siècle suivant, le modèle commun aux trois tableaux allait connaître une nouvelle élaboration. Elle se fit dans un atelier de graveurs anversois, celui des Wierix. Il existe deux gravures sur cuivre, signées par Jérôme Wierix (1553-1619), qui reproduisent assez fidèlement le groupe marial. Elles sont accompagnées de citations empruntées au Cantique des Cantiques. La première gravure, dont il existe deux versions quasi identiques (50) , porte l’inscription « Pulc(h)ra ut Luna ; electa ut Sol ; terribilis / ut castrorum acies ordinata (Belle comme la Lune, pure comme le Soleil, terrible comme une armée rangée en bataille) » (51). Elle présente la Vierge et son Fils dans une loggia, devant un drap d’honneur. Dans le fond, au travers de deux baies, on aperçoit, à gauche, une façade-pignon à gradins de tradition gothique et, à droite, une maison forte à baies géminées de style roman. La seconde gravure (52) est pourvue de l’inscription « Tota pulchra es amica mea, veni coronaberis. / Totus pulcher es dilecte mi » (53). Cette fois, la Vierge, surmontée d’une étoile et de la colombe du Saint-Esprit, est couronnée par deux anges. L’un brandit une branche de rosier, l’autre un lys. Le fond est constitué de nuées célestes. Dans ces deux images, le texte invite le spectateur de manière explicite à identifier l’Enfant Jésus avec l’époux, le sponsus du Cantique des Cantiques, et Marie avec la sponsa, selon une tradition exégétique qui remonte à Rupert de Deutz (vers 1070-1129) et qui trouvera un écho considérable dans les litanies et hymnes mariales (54). Dans la seconde gravure citée, le spectateur peut même considérer le texte de la légende comme la transcription d’un dialogue amoureux entre le Christ et sa Mère. Celui-ci dirait (première ligne) : « Tu es toute belle, mon amie, viens, tu seras couronnée », et elle répondrait (seconde ligne) : « Tu es tout beau, mon bien-aimé ».

Vraisemblablement, c’est le désir de mettre en relation l’image traditionnelle de la Vierge à l’Enfant avec l’époux et l’épouse du Cantique des Cantiques qui se trouve à l’origine de deux changements apportés par Jérôme Wierix au modèle. Si, dans les panneaux de Saragosse, de Varsovie et de l’ancienne collection Talleyrand, l’Enfant est tourné vers l’extérieur et regarde devant soi, dans les deux gravures, il dirige la tête et les bras vers sa Mère. En outre, celle-ci incline plus nettement le visage vers lui que dans les versions peintes. Jérôme Wierix ne s’est donc pas limité à copier un modèle ancien, il a cherché à y injecter une part de la volupté du Cantique des Cantiques, en rapprochant tendrement le sponsus de sa sponsa.

Le souci d’adaptation touche non seulement au contenu de la représentation, mais aussi à la dimension esthétique. Le modèle conçu par Quentin Metsys a été mis au goût du jour par un contemporain de Maerten de Vos (1532-1603). Ceci explique que Jérôme Wierix a éprouvé le besoin d’arrondir la face de l’Enfant, lequel ne se présente plus sous l’aspect d’un adulte en format réduit, au front haut, comme dans les trois versions peintes. En outre, le graveur a épaissi les traits de la Vierge, en particulier le nez et la bouche.

Selon toute vraisemblance, c’est le cuivre comportant un fond architectural qui reproduit le plus fidèlement le tableau ancien que le graveur a eu entre les mains. On imagine difficilement, en effet, qu’un artiste de la fin du XVIème ou du début du XVIIème siècle, formé au langage de la Renaissance comme Jérôme Wierix, ait lui-même conçu un tel fond. La juxtaposition des styles roman et gothique remet en mémoire les perspectives urbaines d’un Rogier de le Pasture, notamment l’arrière-plan du panneau central du Triptyque Bladelin. En outre, ce même fond n’est pas sans rappeler celui d’une composition perdue de Quentin Metsys, connue par au moins six versions (55).Dans la plupart, entre autres dans celle de l’ancienne collection Wetzlar (56) , la Vierge à l’Enfant, représentée à mi-corps, est encadrée par deux ouvertures symétriques donnant sur une rue. On y discerne plusieurs édifices civils de style gothique. La similitude avec l’arrière-plan de la gravure est manifeste et donne à penser qu’il aurait fort bien pu être conçu, lui aussi, par Quentin Metsys. Si les panneaux de Varsovie, de Saragosse et de l’ancienne collection Talleyrand invitent à reconstituer un modèle commun dans lequel Marie était assise dans un paysage, la gravure Pulc(h)ra ut Luna plaide clairement, quant à elle, en faveur d’un intérieur combiné à une vue urbaine. Peut-on envisager que Quentin Metsys ait réalisé deux versions de la même Vierge à l’Enfant ? La chose n’a rien d’improbable. On remarquera en tout cas que, de la Madone Seilern par exemple, il existe aussi bien des versions en intérieur qu’en plein air offrant les marques de son style (57).

Dans l’estampe inscrite « Tota pulchra es amica mea », le modèle a été plus profondément modernisé que dans l’autre. En effet, le fond architectural a cédé la place à des nuées célestes envahissantes qu’on chercherait en vain dans une œuvre de Quentin Metsys (58). Si ce motif a été introduit par Albrecht Dürer dans le nord de l’Europe dès le début du XVIème siècle, on devra toutefois attendre les productions attribuées à la maturité de Pieter Coeck d’Alost (1502-1550) pour qu’il s’impose dans la peinture flamande. Jérôme Wierix recherche cette fois délibérément le contraste entre l’ancien et le nouveau. Il oppose une Vierge à l’Enfant conçue dans la tradition des Primitifs flamands -on remarquera le drapé encore eyckien du manteau et de la robe de Marie, avec ses plis cassés et écrasés- à des anges qui paraissent provenir d’un tableau de Maerten de Vos. Ceux-ci sont drapés à l’italienne dans un style proto-baroque ; on relèvera les plis démultipliés, chiffonnés, présentant souvent l’aspect d’un zig-zag. Le dualisme entre le premier plan naturel de la gravure -une mère tenant son fils sur ses genoux- et l’arrière-plan surnaturel -deux figures ailées apparaissant dans la trouée des cieux- est comme redoublé au niveau formel, le graveur faisant contraster dans une même image le style des Primitifs flamands, au premier plan, avec celui de la peinture anversoise la plus moderne, à l’arrière-plan.

L’intérêt que les Wierix ont porté au modèle créé par Quentin Metsys ne s’est pas seulement manifesté dans les deux estampes qui viennent d’être présentées. La composition de la gravure portant l’inscription « Pulc(h)ra ut Luna » se retrouve quasi à l’identique dans une image complexe, signée par Jérôme Wierix (59) . Intitulée « Typus castitatis (Modèle de la Chasteté) », cette gravure constituée de neuf ‘tableaux’ propose au regard différents modèles de chasteté associés à des saintes. Sont ainsi représentées, dans des médaillons, Agnès, Thècle, Lucie, Ursule et Cécile. Le modèle de ces modèles de chasteté ne peut être bien évidemment, dans la tradition catholique, que la Vierge Marie elle-même, qui occupe avec son Fils le champ le plus grand au centre de la feuille. Son caractère de modèle des modèles est mis en évidence par la légende qui accompagne son effigie. Elle est empruntée au Traité des Vierges de saint Ambroise (vers 337-397) : « Sit vobis tanquam in imagine descripta virginitas, vitaq(ue) B(eatae) Mariae ; de qua, velut speculo refulget species castitatis, et forma virtutis (Que la vie et la virginité de la bienheureuse Marie soient pour vous comme dans une image dessinée d’où brillent, tel dans un miroir, l’éclat de la chasteté et la beauté de la vertu) » (60). Le texte invite le spectateur à considérer la représentation centrale de la feuille comme cette imago descripta de la Vierge à laquelle fait allusion l’archevêque milanais et où brilleraient, comme dans un miroir, la chasteté et la vertu de la Mère de Dieu. À nouveau, le style archaïque de cette représentation apparaît fonctionnel en termes de contenu ou de message : contrastant avec l’aspect plus moderne des figures des médaillons, il rend visible l’antériorité de Marie par rapport aux cinq saintes qui l’entourent.

L’élaboration de la gravure sous-titrée « Pulc(h)ra ut Luna » a dû précéder celle du « Typus Castitatis ». En effet, la correction apportée à la position du Christ, qui, au lieu de regarder devant soi, se tourne désormais affectueusement vers sa Mère, trouve manifestement son origine dans la citation du Cantique des Cantiques. En revanche, elle ne peut se justifier par le texte de saint Ambroise. Il paraît donc difficile d’admettre que la version insérée dans le Typus Castitatis ait pu être la première gravée par Jérôme Wierix.

Enfin, il faut encore mentionner une interprétation très libre du modèle de Metsys, signée par Antoine II Wierix (vers 1555/1559-1604), dont il existe deux versions, quasi identiques (61) (fig. 23). Il s’agit d’une représentation de l’Enfant, assis sur le genou droit de sa Mère et prélevant une pomme dans un plateau de fruits apporté par un ange (62). Le sens allégorique de l’image – Jésus est le nouvel Adam – est explicité par une légende en deux colonnes, censée reproduire une admonestation mariale : « Ohe puer! ne quid nimis / Noli pomum istud imis / Condere visceribus./ Necdum pomum digessisti, / Quod transmisit Adam tristi / Omine mortalibus (Holà, mon Enfant, veille à ne pas garder trop de ce fruit au fond de tes entrailles. Tu n’as pas encore digéré le fruit qu’Adam par un sort funeste a transmis aux mortels) » (63). L’image a clairement pour origine l’interprétation que Jérôme Wierix avait donnée du groupe conçu par Quentin Metsys, de façon à en faire l’illustration de passages choisis du Cantique des Cantiques (64). Son frère Antoine, désireux d’insérer le même groupe dans une image toute différente, a fait légèrement pivoter le visage de l’Enfant. Il ne regarde plus sa Mère, mais l’ange au plateau, situé au premier plan, à droite. Marie tourne la tête dans la même direction. Le drapé de sa robe, en particulier dans la manche gauche, conserve cependant le lien avec la création de Metsys.

En guise de conclusion

L’étude parallèle des deux Primitifs brabançons du Musée de Saragosse aura permis de mettre en évidence, une fois de plus, le rôle fondamental du modèle iconique dans la production picturale des anciens Pays-Bas. En dépit de leur ‘réalisme’, ces deux œuvres ont en effet chacune pour source une image peinte. Dans le cas du Saint Jérôme de Colyn de Coter, le modèle est conservé : le retable de la Descente de croix de Rogier de le Pasture. Dans le cas de la Madone du Maître de la Madeleine Mansi, il a disparu, mais tout indique qu’il s’agissait d’un tableau de Quentin Metsys.

Le choix d’un modèle iconique répond à différentes motivations, la valeur intrinsèque d’un prototype figuratif pouvant résider dans son ancienneté, dans son caractère prétendument miraculeux, dans la virtuosité artistique qui s’y manifeste, dans la réputation de son auteur ou même dans celle de son propriétaire. En ce qui concerne Colyn de Coter, il devait certainement associer la Descente de croix de la chapelle Onze-Lieve- Vrouw van Ginderbuiten au nom de Rogier, comme le firent, après lui, l’érudit Johannes Molanus et le graveur Cornelis Cort. Le prestige d’un nom particulièrement révéré dans les milieux artistiques bruxellois, en raison des Tableaux de justice de l’hôtel de ville, suffit à expliquer le choix de ce modèle. De même, c’est la célébrité de Quentin Metsys qui aura incité le Maître de la Madeleine Mansi à lui emprunter une composition mariale. L’anonyme fut un contemporain et peut-être même un disciple du grand artiste anversois. Il connaissait certainement sa réputation. En revanche, Jérôme Wierix paraît avoir ignoré que la Vierge à l’Enfant dont il a tiré deux versions était une œuvre du grand Quentin. Dans le cas contraire, il n’aurait sans doute pas manqué d’en faire état, comme le fit Antoine II Wierix dans sa gravure du Saint Luc dessinant la Vierge, laquelle porte l’inscription Quintin Mazzijs inventor (65). On est amené à supposer que, pour Jérôme Wierix, la valeur du modèle marial qu’il a utilisé résidait dans son âge respectable – un siècle, peut-être? – et dans la qualité de son dessin, non dans le prestige d’un nom, déjà oublié.

Les deux modèles iconiques étudiés dans ces lignes présentent une forte dimension locale : leur rayonnement est lié à une ville en particulier, Bruxelles ou Anvers. Nombreuses sont les copies d’après Rogier qui ont été réalisées dans l’ancienne capitale du duché de Brabant. Toutes les versions connues du prototype de la Madone de Saint-Lambert sont anversoises, y compris celles sur papier.

Le choix d’un modèle iconique apparaît ainsi lié au lieu, mais aussi au temps et à ses modes. Le recyclage de têtes de la Descente de croix de Louvain dans l’atelier de Colyn de Coter correspond à un mouvement de ‘retour à Rogier’ dans la peinture bruxelloise de la fin du XVème siècle, lequel s’observe également dans la production du Groupe au Feuillage brodé et chez le Maître de la Légende de sainte Catherine (66). Ce mouvement paraît bien avoir visé à affirmer, dans une dynamique d’école, une spécificité stylistique locale face à la concurrence exercée par d’autres centres artistiques. De même, les trois copies sur panneau d’une Vierge à l’Enfant de Quentin Metsys reflètent l’énorme succès que connut cet artiste de son vivant, non seulement auprès du public anversois, mais aussi auprès de celui de la Péninsule ibérique, un succès qui ne pouvait que susciter des imitateurs. Enfin, l’utilisation de ce même modèle par les Wierix s’inscrit dans un courant ‘néo-gothique’ inspiré par la Contre- Réforme, un courant dont on retrouve l’écho aussi bien dans la production gravée de Cornelis Cort que dans les peintures du groupe Coffermans.

Remerciements

C’est un agréable devoir de remercier ici celles et ceux qui ont bien voulu m’apporter leur concours dans la préparation de cet article : Hanna Benesz (Varsovie), Véronique Bücken (Bruxelles), Melissa E. Buron (San Francisco), María Margareta Castillo Montolar (Saragosse), Gwendolyne Denhaene (Bruxelles), Hélène Dubois (Bruxelles), María Jesús Dueñas (Saragosse), le Père Robert Godding (Bruxelles), Valentine Henderiks (Bruxelles), Carmen Morte García (Saragosse) et Géraldine Pattigny (Bruxelles). Comme de coutume, mon texte a bénéficié des observations critiques de Bruno Bernaerts, Jacques de Landsberg, Georges Hupin, Thierry Lenain, François-René Martens et Monique Renault. Enfin, Kevin Saladé (Bruxelles) a bien voulu me conseiller dans la traduction des textes latins.

Addendum

La Vierge à l’Enfant attribuable à Quentin Metsys, qui a servi de modèle aux panneaux de Saragosse, de Varsovie et de l’ancienne collection Talleyrand a connu un ultime ( ?) avatar dans une gravure sur cuivre représentant Notre-Dame de Liesse, éditée par le marchand d’estampes parisien Jean Messager (1572-1649). Voir, à ce sujet, Didier MARTENS, « De l’art du réemploi au XVIIème siècle : deux images de Notre-Dame de Liesse éditées à Paris par Jean Messager », dans : Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles, 33, 2011.