Note de la rédaction

Ce reporticle est extrait du catalogue publié à l’occasion de l’exposition Ruimte. Luc Peire présentée à Drogenbos, FeliXart Museum, du 5 février au 14 mai 2017.

Les traces matérielles du dessin

Parmi les archives de Luc Peire, soigneusement sauvegardées, se trouve un petit cahier d’écolier Clairefontaine aux pages quadrillées. Sous l’intitulé « Identification B : dessins – aquarelles – gouaches – petites études », une liste, numérotée et détaillée des œuvres sur papier, couvre page après page. Une même main, celle de la femme de l’artiste, Jenny, a pris l’initiative, probablement dans les années 1980, de noter soigneusement tous les dessins dont elle avait conservé les traces. Le premier dessin est daté 1934, le dernier 1993. A côté du numéro en rouge, sont notés, les titres, l’année de réalisation, la technique, parfois les dimensions et le nom du collectionneur ou de l’institution à qui l’œuvre a été cédée. Ainsi se trouvent dûment répertoriés 393 dessins sur les 547 numéros inventoriés aujourd’hui pour le catalogue raisonné en préparation. L’écriture incertaine des trois derniers numéros repris, est de la main de l’artiste même (1), et montre le souci de vouloir être aussi complet que possible, les œuvres datant de 1954, 1969 et 1993. Les numéros de 1B à 151B sont suivis de la lettre V en rouge, pour vendu et semblent en effet appartenir à des collectionneurs de grand renom, comme Tony Herbert, Maurits Naessens, Gustave Nellens ou à des connaisseurs avisés comme Robert Delevoy, Karel Geirlandt et Ludo Bekkers. Ensuite pour les numéros suivants d’autres lettres, tracées au crayon, apparaissent, telles les lettres K ou P, se rapportant au lieu de conservation tel que l’atelier de Knokke ou de Paris. Ces dernières annotations ainsi que quelques références sont récentes et renvoient parfois au catalogue de peinture rédigé par le neveu de l’artiste, Marc Peire.

L’exercice du dessin

Excellent élève de l’atelier de dessin à l’Académie de Bruges, Luc Peire ne se lasse pas d’exercer ses talents de dessinateur et trouve toujours lieu et sujet pour des compositions modestes à ses débuts. Précédant l’énumération dans le cahier inventaire, quelques dessins portent les dates de 1932 où il se penche sur la recherche point par point de l’objet de son modèle. Il se laisse diriger par un élan intérieur et « invente », au sens classique du terme, une forme qui témoigne de l’acte de dessiner plus que de retracer un rendu de représentation véridique. « Le chemin du crayon sur le papier a plutôt quelque chose d’analogue au geste de l’homme qui cherche à tâtons son chemin dans l’obscurité », comme l’exprimait Henri Matisse. Les sources d’inspiration sont humaines, un portrait du grand-père, ou proche de la nature, un paysage de perspective, une nature morte fleurie.

Ces traces d’élans créatifs sont réalisées à la mine de plomb, au crayon gras, à l’encre de Chine.

Découvrant la liberté de circuler librement au sein même de la nature autour de la ville de Bruges et partageant plus tard un atelier de fortune dans une maisonnette à même les champs, Peire élargit et ses sujets et sa palette. Entre 1936 et 1938, son regard se pose en un monologue sans contrainte sur ces êtres qui accompagnent l’homme dans son labeur de la terre, un bœuf, un cheval, une vache au repos, 1938 (ill. 1). La feuille support n’est pas bien grande quand il campe le volume de l’animal qui traduit l’analyse de l’énergie de sa masse liée à la terre. Le dessin est plutôt rond, bouclé, hachuré ou souple en courbes accentuant les contours. Le crayon gras peine à contenir la particule vitale de ces natures ancestrales.

Par contraste en cette même période le jeune artiste s’attarde à rendre des colonnades, fontaines et perspectives architecturales, probablement le résultat de travaux d’académie. Il s’applique alors à l’emploi de l’encre de Chine et l’encre qui répond mieux au besoin d’un tracé plus précis.

Plus grande est la liberté d’exécution qu’offre le pastel avec le velouté du trait et l’écrasement de la matière poudreuse. Le rêve du dessin répond à un état d’esprit qui transporte le sujet vers une expression d’impression visuelle. Un hameau se reflète dans les profondeurs d’un lac et l’atmosphère chargée de nuages blancs se dissout en spatialité infinie.

Les paysages exécutés à l’aquarelle d’une lisière de champs et de meules de foin ou d’un bois : Douceur de paysage, 1941 (ill. 2), illustrent les approches différentes de la technique aqueuse à l’envolée rapide. Soit les lignes de forces précises au fin pinceau se découpent sur le fond uniforme d’aplats de couleurs transparentes, soit l’aquarelle pénètre à même le papier détrempé qui, buvant la couleur, recrée les éléments naturels comme matières mouvantes. Peire s’y exerce surtout entre 1938 et 1941.

L’étude de la figure, au repos, Mon père, 1939, en mouvement, vêtue ou nue correspond bien sûr au cursus académique. Plus de quarante esquisses, études ou dessins fort aboutis entre 1938 et 1945, exécutés au crayon Conté, fusain, pastel, sanguine et bistre, portent le titre de Nu (ill. 3). Debout, penchés ou couchés, de dos ou de face, revêtus d’un manteau, les nus évoluent en poses complexes. La consistance de la figure est certaine, elle dénote une certaine familiarité avec le modèle. Ce modèle qui portait le prénom de Maria ou de Cécile, cette dernière servant aussi de modèle au peintre Constant Permeke, figure emblématique pour le jeune Peire qui accepte ses remarques et conseils avec gratitude.

Si la plupart des dessins décrits précédemment restaient confinés à l’étude de l’exercice du travail graphique du tracé d’une forme, d’un volume, d’un espace, il est plus que probable que les dessins de nus étaient de véritables études préparatoires pour l’une ou l’autre toile du même sujet, tout comme la thématique de Intérieur d’atelier, 1944 (ill. 4) que Peire déclina au pastel sépia et qui ont précédé plusieurs tableaux sur le même thème.

Très structurées ces compositions observent la spatialité des lieux, rendent le jeu de clairs et obscurs et pratiquent le dialogue entre les objets articulant les profondeurs. Par leur degré de finition, ils dépassent les éléments mimétiques des formes picturales et deviennent bientôt des dessins à part entière.

Fin 1941, Luc Peire rencontre Jenny Verbruggen et elle se prête alors volontiers au rôle de modèle. Porté par un regard très personnel, l’artiste s’attache à découvrir plastiquement celle qui sera sa compagne de toute une vie de joie et d’épreuves en de spontanés dessins au crayon, mais aussi à la sanguine et pastel de couleur. Il avait déjà répondu à la demande de portraits et plusieurs dessins portant le nom des modèles furent exécutés, entre autres en 1941. Si ceux-là sont de nature plutôt descriptive, les dessins de Jenny, 1943 (ill. 5) par contre penchent vers le portrait psychologique et intériorisé d’une personnalité sans commune mesure. Il s’attache à la montrer sans aucune sophistication, silhouette menue irradiant de chaleur humaine et remplissant l’espace de sa généreuse personne. Même vue de dos, elle participe à la vie qui l’entoure et le pastel de couleur se prolonge en auréole au delà de la figure aux contours précis et élégants.

L’observation de soi, l’analyse de son propre visage visualise un rapport particulier au sujet, loin de la description visuelle de l’autre : Autoportrait, 1943 (ill. 6). Ce rapport implique un portrait vérité où toutes les facettes de vie sont connues, où toutes les nuances de caractère veulent être exprimées et qui parfois peut mener à une mise en abîme. L’autoportrait au pastel nous montre un homme jeune, un être plutôt contemplatif dont le sérieux émeut. Comme une apparition lumineuse dans un fond sombre. Une partie du visage reste dans l’ombre, une douce lumière enveloppe l’autre. Par le regard, l’artiste se scrute, s’interroge et laisse entrevoir un avenir incertain. Très différents seront les autoportraits peints par la suite en 1944 et 1945. L’un proche de la nature, l’autre sauvagement expressionniste.

| 1 picture | Diaporama |

La pratique du dessin de copie d’après les classiques

En octobre 1947, un voyage d’étude mène Peire en Italie où il se penche sur l’essence même de la peinture en étudiant les fresques de Giotto et de Piero della Francesca. A Padoue, il fait quelques esquisses et croquis d’après Giotto. La pratique de la copie de grands maîtres renseigne souvent sur la complexité de la composition, la mise en espace des volumes et la diversité des mouvements. De nombreux dessins solidement enlevés, réalisés à Venise, Florence et Rome, témoignent du temps passé à l’observation des trésors et hauts lieux de l’art antique et italien. Mais si Giotto a spécialement retenu l’attention de Peire, ce devrait être plutôt en raison de la netteté graphique de l’exécution et par le tracé linéaire qui englobe figures et objets. La construction aussi de ses tableaux qui sont devenus pour ainsi dire des œuvres abstraites. L’artiste, dans une lettre (2), témoigne qu’il a appris de Giotto qu’un vide était aussi important qu’un plein et qu’on pouvait s’exprimer avec ces données-là. Dès lors, les figures évolueront sur le papier comme des entités détachées de leur environnement et elles se distingueront par la ligne claire de leurs seuls contours.

Le voyage d’Italie se termine par un séjour à San Leone où Peire a exposé sa production peinte sur place et un pastel aux couleurs vives montrant la plage (1948). D’autres sujets de genre parlent de souvenirs de ce voyage, un dessin d’un petit sicilien, une figure mauresque.

A la conquête de l’espace du dessin traditionnel

Les hivers sont toujours propices aux voyages dans le sud et les ateliers où Peire peut travailler se succèdent, à Mogador et à Fès au Maroc début 1950, ensuite à l’automne à Cala d’Or à Majorque. Il donne préséance à la peinture à l’huile et réalise des portraits, des paysages, des intérieurs. Du côté dessin les années 1949 à 1950 ne sont point riches en exemples : une Maternité au pastel et une Vue de la Seine, de 1949, plusieurs Nus, de 1950.

Il faut attendre le séjour en Afrique au Congo belge, du printemps 1952 au printemps 1953, qui sera un tournant dans son évolution artistique, pour le voir reprendre le crayon en main, en guise d’exercice préparatoire cette fois, pour des compositions inspirées par la découverte du fier peuple africain.

Echappant ainsi à toute influence de tendances nouvelles qui se faisaient trop sentir en Europe, Peire voulait aller là où il n’y avait rien qui interviendrait dans ses recherches plastiques. Brusquement entouré de toutes ces figures noires, qu’il ne distinguait pas l’une de l’autre, il a alors « compris l’importance non pas de l’individu mais de l’être humain. L’homme. ». Etres humains qui avaient les même préoccupations spirituelles que les Européens et qui se posaient des questions à propos de leur existence ainsi que de l’espace dans lesquels ils vivaient. (3).

|

| Fig. 7 – Croquis d’après Giotto : La déploration du Christ (La chapelle Scrovegni à Padoue), 1947, IMP 396B, collection FJLP. |

Il part alors à la conquête de l’espace du dessin qui renvoie ni à l’intériorité, ni à l’extériorité et qui ne reflète pas plus le monde que le sujet. Le sujet devient prétexte à construction, à réflexion sur le sens de la ligne. Cette ligne de force qui détermine dans l’espace un être mais qui ne le pose plus en volume en rapport avec un environnement. La figure évolue seule sur la feuille support. Femme africaine au turban bleu, réalisée au crayon Conté et au pastel, parle plus de l’attitude fière et cambrée d’une silhouette que d’une transcription documentaire d’une femme du peuple. Le dessin sur papier pelure montrant deux indigènes revenant de la source, Femmes africaines, 1952 (ill. 7) laisse entrevoir le travail de recherche du geste du dessinateur. En dessous, plus légèrement esquissé le crayon révèle le schéma formel d’une figure humaine. Le passage plus appuyé, plus noir en densité affirme la volonté de capter l’essence même de la vie humaine. Reprise à l’huile la même année, la composition finale, Femmes indigènes, conserve la simplicité de l’exécution graphique dans un rendu presque monochrome. L’artiste conscient de sa trouvaille, laisse la préséance à la force du tracé qui se confond avec celui du corps et qui adhère idéalement à la surface du papier.

Dans Formes (étude pour Dignité), un dessin au crayon gras probablement de 1953, la place prépondérante que prendra la ligne s’affirme. Pour suggérer la présence des femmes africaines, la ligne ne se déploie plus en diagonale ou large courbe, mais se verticalise en respectant toutefois des courbes losangées faibles et l’ovale allongé pour la tête, berceau de la pensée.

Disponibilité à l’impulsion créatrice

La rencontre de Peire et de l’essayiste et critique d’art Eduardo Westerdahl, ainsi que celle d’Alberto Sartoris, architecte et théoricien de l’art, fin 1952 à Ténériffe, est d’importance capitale. Et Peire de nous l’expliquer : « Le problème de l’abstrait ou du non-figuratif ne se posait pas à ce moment-là. Je voulais m’exprimer de façon picturale ou, selon la formule de Westerdahl : sans la moindre concession à la réalité, les formes étant mises au service de la peinture elle-même. » (4). L’étude de la forme pour son caractère synthétique est ce qui a probablement mis l’artiste sur la voie du processus de l’abstraction, plus par la volonté de la réduction des formes que par l’analyse des formes abstraites en soi.

A Barcelone, peu de temps après, Peire se lie d’une amitié profonde avec le sculpteur espagnol José Maria Subirachs. Dans la collection de ce dernier se trouve un des deux dessins, Sans titre, 1954 (ill. 8) exécutés avec l’aide unique de la mine de plomb. Il n’est pas improbable de remarquer une influence mutuelle dans leur production de cette période-là (5).

La complexité de la mise en page du dessin pourrait évoquer pour la première fois le passage du dessin d’étude ou préparatoire au dessin autonome. Une feuille graphique qui se positionne au même niveau d’invention que n’importe quelle peinture. Et nous verrons comment quelque temps plus tard une production riche en découvertes sera modulée en noir et blanc, en noir et gris sur le papier.

Le chemin parcouru dans ce dessin Sans titre, illustre un parcours de réflexion sur la pratique effective du dessin. Celui-ci ne cherche plus à conformer les figures à l’image mentale à laquelle elles se rapportent, mais bien à les en émanciper. Les traits de crayon ne jettent plus un pont entre l’ordre de la pensée et celui de la visualisation, mais les rendent opaques au discours : l’artiste ne travaille pas à la transposition, mais au déplacement et à la transformation (6).

Plusieurs groupes de silhouettes humaines se situent dans un espace virtuel limité et marqué par une ligne d’horizon et des lignes de fuite suggérées par des ombres projetées. La verticale domine et déshumanise les corps pour leur rendre une apparence métaphysique. Il y a entente entre le groupe et l’individu, il y a dialogue. A côté de la ligne claire du contour, le frottement du graphite sur le papier accentue le clair et l’obscur et propose une mélodie de nuancés de gris.

Il y a de la part de l’artiste cette disponibilité d’accepter l’impulsion créatrice qui partant d’un point fixe, accepte une nouvelle expression pure qui conduit l’exécution. Au départ il y avait une idée, mais l’évidence du geste à travers lequel le processus d’élaboration prend forme, a imposé sa propre origine.

Vers une abstraction de formes

L’interprétation du concept dessin, de l’œuvre sur papier, au sens large, peut aussi sous-entendre d’autres techniques plus picturales, comme l’aquarelle, citée précédemment, le pastel et la gouache. Dans le cahier inventaire réservé aux dessins, Luc Peire n’a pas omis d’inclure plusieurs petites études se rapportant directement ou s’approchant d’exécutions finales à l’huile.

Proche de l’huile sur toile Lumière de printemps (Voorjaarslicht) 1956, une Etude (ill. 9) de format moyen, illustre l’emploi du crayon, de la gouache et de l’huile sur le support papier. La structure linéaire de la composition a été réalisée à la mine de plomb, ensuite Peire a travaillé les aplats du fond à la gouache gris mat et pour terminer, c’est à l’huile qu’il a posé ses accents de couleur et de lumière. La précision avec laquelle il a respecté l’aspect des différentes matières semble être un bon exemple des expériences qu’il aimait mener, non pas seulement sur le sujet et sur le format, mais aussi sur les matières propices à rendre la vibration des éléments constructeurs.

La réduction des formes en ces années de transition, de 1956 à 1965, évolue de plus en plus vers des composantes à tendances géométriques tout en restant inspirées par la présence de l’homme et de l’espace dans lequel il vit.

Montée par l’artiste dans un cadre à bords métalliques qui enferme l’espace créé dans un univers sans perspectives extérieures, l’Etude 290 B, datée de 1962, se rapporte probablement à la grande peinture Pandora de la même année. La gouache ici a été posée ici immédiatement sur un panneau. Par le procédé de transparence, la mince couche de gouache blanche, en un jeu de plis ondulants, est déclinée comme une surface en mouvement. Le contraste consiste non pas uniquement en la confrontation avec le fond statique et rigide d’un gris uniforme, mais aussi dans le flottement en apesanteur de deux formes carrées qui occupent les premiers plans.

Les résultats picturaux de l’expérience et la découverte de nouveaux supports comme l’isorel et le formica - qu’il emploiera pour exécuter ses Graphies - n’incitent cependant pas l’artiste à les classer dans la production de peintures. La petite Etude 160B, datée de 1965, porte cependant un titre révélateur pour la suite : Jeux de gris (ill. 10). Depuis plusieurs années il est vrai, la couleur pure a fait son entrée dans sa peinture et certains titres en témoignent. Entrecoupée d’échappées qui se déclinent comme des parois obliques translucides, la composition se concentre en effet sur l’expressivité des tonalités blanches et grises permettant un jeu d’échanges et de nuances. Ces résonances presque sonores de la déclinaison des gris annoncent le geste graphique qui suivra bientôt dans une production abondante dont le travail rejoint presque ce que l’on pourrait appeler « peindre avec des crayons » (7).

La création du dessin autonome, le support, le format, le crayon

Rejoignant l’esprit de contestation générale qui se développe, fin des années soixante et qui nourrit la réflexion philosophique et artistique des années septante, Luc Peire, à l’instar de ses contemporains, entreprend de nouvelles expériences. Il s’engage résolument dans une nouvelle voie où la part d’expression donnée au dessin devient primordiale. Autour de lui toute une génération d’artistes, au niveau national et international, s’attache à revaloriser le geste graphique sur le simple support papier. Une grande mobilité s’installe et les échanges Europe-Etats Unis poussent à une plus grande diversité dans les moyens de création. Les artistes exposant tant sur un continent que sur l’autre, passent les frontières emportant des expositions entières rangées dans des fardes de cartons. Le papier comme support à part entière est un atout pour les artistes conceptuels, minimalistes, arte povera… Les formats des papiers se développent. Certains artistes réalisent eux-mêmes, comme processus de création, leur papier à base de matériaux peu nobles, comme des chiffons, des jeans… D’autres choisissent de ne s’exprimer que par l’emploi du crayon, de l’encre, de la plume. En Belgique, des créateurs comme Christian Dotremont, Pierre Alechinsky, Antoine Mortier privilégient le support papier. D’autres, comme Jules Lismonde, ne s’expriment que par le dessin. Les peintres donnent de plus en plus d’importance à leur production graphique comme Roger Raveel, Gaston Bertrand. Les expériences sur la flexibilité du papier, même parfois sa fragilité, poussent à l’exploitation de ses qualités. Un Walter Leblanc intervient en grattant, lacérant, trouant le support papier.

Ayant abandonné pendant quelques années la production de dessins, entre 1965 et 1971, pour poursuivre l’expérience à la peinture synthétique de la « Graphie » sur bois, panneau et formica, Luc Peire reprend le crayon et le papier. Entre 1971 et 1984, un grand nombre de dessins autonomes, auxquels il donne le titre de Dessin, suivi du numéro du catalogue inventaire de dessins, par exemple Dessin 245 B, voit le jour. A peu près 138 numéros sont répertoriés par Jenny Peire dans le cahier inventaire dessin.

La qualité du papier des premiers dessins n’est pas notée. A partir de 1982, les papiers de qualité française Arches ou Rives font leur apparition. Les formats sont modestes au départ. Les feuilles mesurent 25 x 21 cm, 35 x 27 cm et parfois 21 x 49 cm, le papier se déployant alors en largeur. Pour la production de l’année 1972, la plupart des papiers mesurent 27 x 22 cm et sont employés en hauteur ou en largeur. Dès 1974, un plus grand format apparaît et il deviendra en quelque sorte le format standard. Ces feuilles de 50 x 65 cm seront pour la plupart choisies pour des compositions en largeur et moins souvent en hauteur. En 1986, deux exceptions de format : Peire s’aventure sur de grandes feuilles de 75 x 105 cm (343B, 1986) une fois en largeur et une fois en hauteur.

La technique graphique et l’instrument varient peu durant toutes ces années. Le crayon graphite, donc la mine de plomb, reste la matière de base. D’autres matériaux viennent parfois renforcer l’expressivité du graphite, mais restent rares dans la production globale. Pour accentuer le trait plutôt sec du graphite, Peire fait appel au crayon charbon Conté. Pour contraster la finesse du trait graphite et la densité du plomb, il inaugure l’usage de la plume et de l’encre de Chine noire ou de l’encre bleue. Quand il veut nuancer la profondeur des gris et des noirs obtenus par frottement, il préfère la matière sèche et granuleuse du fusain. « Peindre avec des crayons » est devenu sous ses doigts une réalité tangible.

La gestuelle reste cependant très sobre et l’on ne peut pas évoquer, comme en peinture, la touche du crayon. Cependant le geste du dessin dépasse la simple pose du graphite sur le support.

Si, chez Luc Peire, l’étalement de la peinture à l’huile est constituée d’aplats minces et presque sans mouvement de brosse apparent - la couleur elle-même prenant possession de la surface en s’amalgamant pour ainsi dire -, la pointe du crayon par contre, creuse davantage la surface et s’incruste dans le blanc du papier pénétrant la matière du support même. Le crayon sculpte un léger relief dans le papier.

L’essence de la ligne, la liberté dans l’espace

Se détachant volontairement de l’interprétation ancienne du « disegno » qui prônait la ligne dessinée comme la ligne de la pensée, Luc Peire à l’instar de ses contemporains, se sert de la ligne libérée dans son espace où elle se dématérialise et trouve sa propre signification. En détachant la ligne de son emploi narratif, elle retrouve par contre une certaine matérialité que déjà les minimalistes avaient introduite. La « dépersonnalisation » de la ligne lui confère un nouveau statut et une nouvelle fonction (8). Nous savons comment la verticalité - et sa valeur symbolique - avait conduit Peire à un certain moment de son évolution picturale vers la simplification des formes mais la véritable fonction de la ligne verticale pourrait bien lui avoir été révélée par la pratique du dessin.

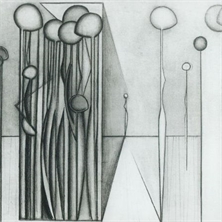

Une nouvelle relation avec l’espace dans laquelle la ligne évolue apparaît dans les premiers essais de 1971. En nombre très limité, les lignes tracées comme éléments de construction simple prennent possession de la surface du papier et y créent un espace topologique (193B, 1971). Le vide du papier non tracé domine et les lignes existent en tant que telles sans interférence. Elles s’affirment du haut vers le bas ou s’interrompent à un point donné. La structure de la composition perdure dans les autres dessins de cette petite série (193B – 197B, 1971) (ill. 11 qui semble offrir aux déclinaisons de la ligne un cadre invisible dans une troisième dimension devinée plutôt qu’appuyée. L’aspect des lignes tracées varie tout comme le rapport rythmique entre elles.

Elles se proposent minces ou accentuées, solitaires ou accompagnées, épaisses ou ombragées, de texture riche ou pauvre. Les composantes du milieu s’affirment en s’élargissant ou rejoignent les extrémités du papier pour se rejoindre en faisceau comme un élément d’architecture sur la dernière feuille.

La présentation de ces quelques feuilles avec un passe-partout de couleur, bordé d’un liséré doré, est le choix de l’artiste.

Quand l’exercice individuel d’une entité de lignes se décline en plusieurs portées (199B, 1971) - la musique est un élément de référence dans l’art graphique de Luc Peire - la sensation d’espace augmente et il devient évident que les plages blanches du papier ont tout autant de valeur d’expression que le jeu des lignes groupées.

Une géométrie spatiale

Si, à ses débuts, la volonté d’isoler les lignes, peut apparaître comme une volonté de saisir le caractère essentiel de la composante, dès 1974, le dessinateur s’aventure vers un schéma qui s’approche d’une géométrie spatiale. Sur des formats de papier plus grands, il semble délimiter un cadre d’action invisible au premier coup d’œil. Les lignes n’évoluent plus du bas vers le haut mais débutent et se terminent dans une forme rectangulaire qui se situe sur plusieurs plans. De lecture simple qui peut évoquer une forme de croix (223B, 1974 / 240B, 1976) (ill. 12), la complexité des plans prend lentement le dessus. Par le chevauchement de ces plans le dynamisme du mouvement s’impose (233B, 1975 / 239B, 1975). Leur lecture reste parfois indistincte, mais l’on peut facilement compter trois à quatre plans différents (227B, 1975) (ill. 13). Une telle complexité n’appartient qu’au travail du dessinateur, le peintre dans les compositions picturales de la même période ne poursuit pas ce défi d’analyse spatiale.

| 2 pictures | Diaporama |

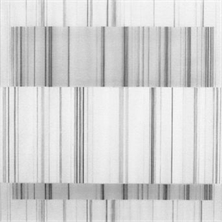

Dans les dessins, les réseaux verticaux des lignes se confondent dans un équilibre serein qui répond à un ordre préétabli certain. A l’intérieur d’un champ les nuances intercalaires sont d’une grande subtilité. L’intensité de la pression du crayon permet des développements de nuances portant des ombres en dégradé. Les grands fonds blancs sur lesquels se déployait la forme de croix initiale se remplissent subrepticement d’une trame légère de traits en grisaille (233B, 1975).

Pour soutenir ou appuyer les nuances du graphisme, Luc Peire s’est permis une ou deux fois de tremper une plume dans de l’encre (245B, 1975) (ill. 14) pour tirer, en contrepoint des lignes de crayon, un trait net et noir qui rehausse encore le relief de ces compositions rythmées.

Un exigeant souci de synthèse

Dans les années quatre-vingts, l’introduction du crayon Conté, que Peire appelle comme « charbon conté », renforce graduellement le caractère pictural des dessins. Par la densité de la matière, par la déclinaison de plus grandes surfaces à réseaux de lignes rapprochées où une modulation de gris plus clair ou plus mat surgit, les dessins se rapprochent sensiblement de la production peinte. Il y a toutefois toujours absence de couleur.

Dans la composition des plans une symétrie apaisante s’installe. Celle-ci permet l’introduction d’une plus grande recherche de spiritualité. Le rythme soutenu s’estompe, la création d’un espace sombre répond à la naissance d’un espace lumineux. Le regard s’invite au centre de la composition et évolue presque simultanément vers les deux bords. Il découvre un axe d’un noir profond (320B, 1980), d’un gris métallique dense (335B, 1983) ou d’un blanc clair (311B, 1982) (ill. 15) au départ duquel évolue différemment un plan contrasté, gris foncé, gris clair ou blanc. « De ces espaces feutrés complémentaires se dégage un exigeant souci de synthèse qui s’accomplit dans une constante recherche de pureté. » (9). La délicatesse de la mine de plomb, s’affronte à la densité du charbon conté, le reflet argenté du graphite attire la lumière et repousse vers les profondeurs la poudre dense du Conté.

| 3 pictures | Diaporama |

A côté des dessins qui s’assombrissent et s’intensifient, surgit aussi, en 1983, une série de réalisations d’une douce clarté où l’artiste effleure la surface du papier tout en mesures étouffées. La plus douce des mines de plomb divise toujours en symétrie équilibrée des plans stables où toute la nuance de gris poudré est obtenue en estompant au chiffon ou au doigt une légère retombée de graphite (315B, 1983 (ill. 16) / 316B, 1983 / 346B, 1983).

Le dessin, une démarche de réflexion

Pour Luc Peire, la création et les essais autour du dessin restent une quête soutenue de réflexion dans la recherche de l’absolu (10). Tout comme l’invention de la « Graphie », uniquement en noir et blanc, l’a, pendant quelques années, détourné de sa peinture, le dessin intensément pratiqué à certaines périodes, a nourri la libération de la couleur. Chaque technique témoigne d’un travail soigné et abouti. Chaque technique, chaque forme d’expression exige le contrôle de l’esprit (11)... mais le dessin restera toujours la discipline de l’intuitif.