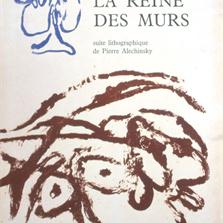

Alechinsky ou l'écriture "dans le sens du pinceau"

Se plonger dans les écrits de Pierre Alechinsky relève, au début de l’exercice, de l’aventure exaltante du voyageur traversant une multitude de paysages, se laissant guider par le sentier – obligatoirement – sinueux se déroulant devant lui. Un sentier fait de courbes descriptives et de contre courbes énigmatiques, d’entrelacs aphoristiques, de tours et détours anecdotiques au bout desquels se produisent des rencontres quelquefois incongrues aux dialogues saupoudrés de touches surréalistes, Cependant, très rapidement, pour le lecteur méticuleux et soucieux de chronologie – promeneur de sentiers battus –, l’aventure s’avèrera déroutante. Une impression de déjà-vu – déjà-lu – aura tôt fait de le déconcerter et le fera rebrousser chemin afin de vérifier l’exactitude de sa carte, en l’occurrence ici, de lecteur. En réalité, le sentier se divise de nombreuses fois, souvent au gré du paysage et des rencontres, et aucune carte, maritime, aérienne ou autre, ne fait d’inventaire véritablement précis de ces subdivisions subtiles. Les mêmes textes d’Alechinsky se retrouvent en différents endroits du parcours, parfois seuls, souvent accompagnés d’autres de la même plume, parfois illustrés ou illustrant, souvent se suffisant à eux-mêmes, parfois exposés sous forme d’articles, souvent à l’abri d’un livre ou d’un catalogue. De promeneur égaré on se retrouve explorateur enchanté, refusant carte et boussole, jouissant pleinement des paysages offerts par l’écrivain.

Car, ne nous y trompons pas, Pierre Alechinsky est un écrivain autant qu’un peintre, un talentueux raconteur d’histoires. Histoires-souvenirs en noir et blanc, prédelles ou remarques marginales – «Marginalement, je remarque» (1), dit-il – soulignant ici, illustrant là, une vie riche d’expériences, de rencontres et de collaborations le plus souvent déterminantes. Alechinsky se raconte quelquefois, mais raconte aussi, et surtout les autres. Ceux, nombreux, qui lui sont – ou lui ont été – proches et pour qui il décline son estime, son amitié ou son amour en termes respectueux et pudiques. Il lui arrive, souvent de manière indirecte, d’aborder son métier de peintre. Au fil des lectures – et des relectures! – on prend conscience de la présence récurrente de deux personnages qui, vu l’importance incontestable qu’ils occupent dans l’univers d’Alechinsky, méritent que l’on y consacre ici quelques lignes. Il s’agit d’un couple plus ou moins harmonieux, celui du pinceau et de l’encre. Duo souvent complémentaire mais pas nécessairement inséparable. En effet, chacun – avec un avantage certain pour le pinceau – bénéficie de fréquentes attentions exclusives de la part de l’écrivain, au point de tenir le rôle titre dans plusieurs histoires – Le pinceau voyageur, Deux pinceaux dans le sable, pour n’en citer que deux. Nous parler de ce duo, et plus rarement, lorsque le papier est invité, de ce trio, permet à l’écrivain d’explorer l’influence déterminante que ceux-ci exercent sur le geste créateur du peintre.

| 2 pictures | Diaporama |

Parlant plus particulièrement du pinceau, Alechinsky ne se livre pas d’emblée. Dans Les moyens du bord, il se montre tout d’abord bref et direct: « L’outil : ce même pinceau japonais qui me sert indifféremment pour le dessin, la peinture, l’estampe » (2). Vient ensuite le style catalogue promotionnel: « Neuf centimètres de poils de chèvre montés sur dix-neuf centimètres de bambou premier choix » (3). L’émotion n’est pas manifeste. De même, dans les premières lignes de Plans sur la comète, Alechinsky se révèle quelque peu distant, désinvolte même, lorsqu’il nous explique, à la manière d’un Maurice Denis, ce qu’est un tableau (4). « Ce n’est après tout », nous dit-il, «qu’un peu de couleur, une ou plusieurs couches sur un rectangle de toile ou de papier, posés à l’aide de poils, de la martre ou du porc ligaturés au bout d’une baguette – un pinceau, une brosse – trempés dans divers pigments liés à un médium, un peu d’essence de térébenthine, quelques larmes d’huile » (5). Puis, quittant le ton descriptif, il ne peut s’empêcher d’ajouter : « Mais c’est très émouvant » (6). Plus loin, il précise: « … le peintre met parfois des années avant de trouver l’outil qui convient à sa main, il reste attaché au côté artisanal de la peinture, à quantité de besognes annexes » (7). Finalement, avec une pointe d’émotion, il nous confie: «J’ai beau avoir des dizaines et des dizaines de pinceaux, j’en utiliserai surtout deux ou trois, toujours les mêmes: ils vieillissent, mais je les soigne comme un pêcheur à la ligne entretient ses cannes. Ah, ça compte beaucoup, la restauration de l’outil de dilection » (8). Voilà le mot enfin lâché. L’apparente désinvolture pragmatique des premières lignes s’est transformée, presque innocemment (?), en déclaration d’amour. Car c’est bien d’amour qu’il s’agit entre Alechinsky et le pinceau. Du moins, entre Alechinsky et un type bien particulier de pinceau devenu complice de création il y a de cela bien longtemps.

Une histoire d’amour qui commence pourtant par un rendez-vous manqué. Au sortir de la guerre, ayant été « non réadmis » à l’école Decroly, il entre à l’École nationale supérieure d’Architecture et des Arts décoratifs de Bruxelles (La Cambre), où il étudie l’illustration et la typographie. C’est là, qu’un jour, lors d’une séance de dessin d’après modèle, il apporte une bouteille d’encre de Chine. « Nous étions là, autour d’une petite dame nue, perchés sur des tabourets. Je trempai un pinceau souple dans l’encrier et dessinai en quatre ou cinq coups de pinceau le modèle. Mais passa derrière moi le professeur: ‘‘Non, ici pas de pinceau’’, et de me tailler un crayon à pointe dure: ‘‘Je voudrais un dessin d’une seule venue, sans lever le crayon’’. J’ai essayé, réessayé, oublié ce pinceau souple et cette bouteille d’encre. Ainsi ai-je perdu à peu près douze années de ma vie! » (9).

Douze années de perdues, il est permis d’en douter. Cela voudrait dire faire l’impasse sur Cobra. Mais il faudra en effet attendre plusieurs années avant que l’histoire ne reprenne son cours, par bribes, au gré du hasard des rencontres. En novembre 1951, ayant obtenu une bourse du gouvernement français, Pierre Alechinsky s’installe à Paris pour y étudier la gravure avec Bill Hayter à l’Atelier 17. C’est là qu’il découvre la revue japonaise de calligraphie, Bokubi, que l’on pourrait traduire librement comme le « plaisir de l’encre ». Il est fasciné et, dès 1952, une correspondance s’établit entre Alechinsky et le calligraphe Shiryu Morita, éditeur de la revue. Celle-ci continuera pendant quatre ans. En 1954, il rencontre à Paris le peintre chinois Walasse Ting et apprend avec lui la manière chinoise de peindre. Penché sur le papier posé à même le sol et maintenu par quatre plombs d’imprimerie, un pinceau dans une main – ce sera la gauche pour Alechinsky –, un bol d’encre dans l’autre, le corps tout entier engagé dans le geste créateur. Alechinsky n’aura dès lors plus qu’un seul but: « …me rendre au Japon, ramener un film sur l’écriture d’herbe, l’apprentissage de la main, leurs disciplines et indisciplines » (10). Ce sera chose faite le 12 septembre 1955, date à laquelle il se rend au Japon avec Micky, son épouse. Pendant les deux mois que durera son séjour, Alechinsky réalisera un film de dix-sept minutes en noir et blanc sur la calligraphie japonaise. Le commentaire sera écrit par Christian Dotremont et dit par Roger Blin. Dans ce film, « un peu trop didactique à mon goût d’aujourd’hui » (11), dira-t-il plus tard, il explore l’acte de peindre: le rituel de la préparation des outils, la concentration, le geste maitrisé ou violent et libérateur de l’artiste. Il y fait le portrait de six calligraphes japonais de styles très différents, certains œuvrant dans une veine respectueuse des traditions, d’autres, tels que Shyriu Morita et Sogen Eguchi, n’hésitant pas à en éclater les codes. Pour Alechinsky, « peintres et calligraphes procèdent de la même démarche, les moindres traces du pinceau montrent une intimité du complexe pensée-action continuellement tendu vers un dépassement émotionnel » (12). En prélude à la présentation de l’œuvre de Sogen Eguchi, on suit l’artiste se rendant dans un magasin pour y acheter un grand pinceau de calligraphe, cette brosse souple aux longs poils « qui retiennent l’encre assez longtemps pour prolonger l’acte créateur au-delà du surgissement de l’idée » (13) Ensuite, dans une scène qu’Antonio Saura (14), commentant le film en 1957, qualifiera comme étant peut-être la meilleure du film, Alechinsky nous montre Sogen Eguchi dans son atelier en plein acte de création. Celui-ci, utilisant un énorme pinceau fait à partir de plusieurs pinceaux rassemblés, assène des coups violents, presque sauvages au papier qui se froisse sous l’impact. L’artiste se libère ainsi dans un geste créateur fulgurant devenu relais de sa pensée. Le geste accompli, Eguchi rectifie délicatement le papier ainsi agressé. Comme le note Alechinsky: «Devant le pinceau, l’encre noire et le papier de riz, le Japonais ressent un sentiment d’amour et de respect qu’il nomme ‘‘Mono no aware’’, disons: avoir pitié des choses » (15). Ce sentiment l’interpelle. Tout comme celui de l’écolier japonais de l’ancien temps qui respectait tant les caractères de l’écriture qu’il s’inclinait devant le mot empereur (16).

Lorsque Pierre Alechinsky quitte Kyoto, Shyriu Morita lui offre en guise de cadeau d’adieu un pinceau. Celui-ci présente sur le manche de minuscules idéogrammes qu’il se fera décrypter beaucoup plus tard : « à la convenance du jeu de Shyriu Morita, fabriqué avec les plus fines soies de chèvre, aussi douces que les poils pubescents d’une jeune fille » (17). Pinceau aux qualités singulières qu’Alechinsky utilise toujours aujourd’hui. Selon ses propres termes, il ne savait pas alors qu’il s’agissait d’un outil de première qualité, et que ce geste signifiait de la part du calligraphe une véritable passation de pouvoir (18). Pouvoir transmis au travers d’un outil magique devenu instrument exceptionnel, puisque c’est de lui qu’il s’agit lorsque, vingt ans plus tard, Alechinsky parlera de son Stradivarius (19). Instrument qu’avec le temps, il n’hésitera pas à élever au rang de talisman (20).

Ses pinceaux n’atteindront cependant pas tous de tels sommets d’appréciation. En utilisateur expérimenté, Alechinsky a beau être très précis quant à la qualité des pinceaux qu’il utilise, cela n’empêche pas certaines surprises qui le laissent pantois. À un ami se rendant en Chine, il avait demandé de lui rapporter une spécialité pékinoise, un pinceau en poil de loup. Celui-ci, mélangeant les espèces autant que les pinceaux, lui rapporta le meilleur qu’il pût trouver et lui relata les difficultés rencontrées pour faire comprendre aux gens en quel poil il le voulait exactement. Il avait dû dessiner, sur le comptoir du magasin, « l’animal au long nez pointu, sortant de son terrier, sa grande queue trainant à ras de terre quand il court ». Le voilà, lui dit-il, ton pinceau en poil de renard! « Désappointement inexprimable » d’Alechinsky qui remercie son ami avec enthousiasme, « de peur de passer pour un fou » (21).

Un pinceau n’est donc pas l’autre et il s’agit de ne pas les confondre. Alechinsky demande : « Quelqu’un se sert-il d’un pinceau ? ». Ils lui apportent leurs brosses, « en élèves d’une école de danse qui auraient pris, des années durant, des galoches pour des chaussons » (22). En vérité, il déteste « les brosses dures en soie de porc propres à donner une première couche d’impression à une porte » (23). Il n’empêche, l’artiste – l’artisan? – peignant cette même porte aura droit de cité, sous forme de clin d’œil respectueux, dans Ceci : « Il reculait de trois pas pour juger de l’effet du coup de pinceau, même quand il donnait sa première couche de blanc maigre sur une porte » (24).

Ce choix de l’outil, de bonne qualité et, chose essentielle, en bon état, marque pour Alechinsky le point de départ de la création artistique. Cela ne vaut pas seulement pour le peintre. Pour illustrer son propos dans Les moyens du bord, citant Manuel Rosenthal, il raconte les conseils prodigués par Rimski-Korsakov à Igor Stravinsky lors de sa première leçon de composition. Il n’y est nullement question d’instruments, de notes, d’accords ou d’harmonies mais bien d’une panoplie de crayons parfaitement taillés, d’une gomme pour effacer les erreurs, d’une plume toujours propre pour mettre au net, d’encre et d’un grattoir affuté (25). Plus étonnants, et pour Alechinsky de prime abord plus décevants, les conseils d’un autre maitre. Ainsi Bonnard: « Ayez toujours un chiffon propre pour nettoyer vos pinceaux » (26).

Ce même souci de l’outil se retrouve lorsqu’Alechinsky parle des victoires du «peintre de l’écriture», Christian Dotremont. Celles-ci « furent remportées avec la triade: pinceau souple, encre noire et papier blanc ». À nouveau, pas n’importe quel pinceau. Au début, Dotremont cherche l’outil. « Mais très vite il s’armera de bons pinceaux qui s’accordent à sa main. Pour la peinture ou l’écriture, bientôt je ramènerai de New York des pinceaux en poils de loup, pour lui comme pour moi, choisis par mon ami peintre et poète Walasse Ting dans les boutiques de Mott Street à Chinatown » (27). Lors d’un entretien avec un journaliste, il avouera: « Chaque fois que je vais à New York, j’achète des pinceaux importés de Chine et du Japon. J’en ai une véritable collection, qu’en réalité je rends inutile car j’utilise toujours le même … » (28). Apparemment, aucun ne peut remplacer son Stradivarius, ce vieux pinceau japonais qu’il « prend par ses cheveux blancs » (29) pour le sortir de sa serviette, ainsi qu’un flacon d’encre et une pincée de papier, lors d’une visite chez Elisa, la veuve d’André Breton.

La mise en place des outils ne constitue en fait que la première partie d’un rituel immuable. Seule, elle ne peut empêcher la procrastination qui guète l’artiste travaillant isolément dans son atelier. Celle-ci ne sera balayée que par le déclenchement de la seconde partie du rituel. « Tremper d’abord le pinceau dans l’eau pure, l’essorer dans la bouche, puis dans la nuit d’encre, tremper seulement la pointe humide. Gestes sauveurs qui ordonnent: ‘‘Commence!’’ » (30). Gestes maintes fois répétés lorsqu’il collabore avec d’autres – Dotremont, Appel, Jorn, … – à la réalisation d’œuvres à plusieurs mains. Au cours d’une de ces séances, cette fois avec Alberto Gironella lors d’un séjour au Mexique, ce dernier lui impose presque unilatéralement le thème de leur collaboration, la tauromachie. Inquiétude d’Alechinsky qui connaît mal le sujet. Il n’a jamais mis les pieds dans une arène. Il imposera donc, unilatéralement aussi, la technique, sa technique: pinceau, encre et papier. «J’étale mes papiers au sol, verse l’encre dans deux bols, et, après avoir effilé deux pinceaux dans ma bouche, l’un pour lui, l’autre pour moi, je propose que l’on commence » (31). Rituel immuable et rassurant, convoqué au secours de l’artiste un moment désarçonné.

Souvent, le pinceau et l’encre prennent vie, deviennent un moment complices et finissent par s’affronter sur le terrain que leur offre le papier. Le Tout-venant, une série de seize textes surréalistes commentant autant de dessins reproduits à l’héliogravure, devient le théatre d’une telle lutte. Le commentaire qu’en fait Alechinsky s’insinue au sein du récit fantastique au point d’en faire partie intégrante. Au début de celui-ci, dès le deuxième dessin, on assiste à une « Frappe réussie du pinceau, mais c’était pour essayer le poids de l’encre, alors ça ne compte pas ou presque ». Au quatrième, « Elle […] laisse son corps […] s’allonger de bout en bout pour des raisons d’encre …». Le suivant nous parle d’un animal souffrant d’une lordose et d’un autre, plus humain à peine, sa petite tête greffée à la cuisse gauche cherchant à repérer le lieu de toute naissance du côté de l’animal entravé par nature, « à moins que ce ne soit qu’une trace de maladresse, le laps du pinceau ». Il nous faut attendre le treizième texte pour apprendre que « le papier boit et l’encre gagne ». Le dénouement de cette lutte ne nous est révélé qu’au quinzième. « Rebond! Trois lignes maintenant se détachent, le poids enfin du pinceau seul. L’encre ne compte plus, ni l’histoire, ni les peurs, ni les parangons de laisser-aller, rien ».

Pourtant, il aurait suffit de pas grand-chose pour calmer les esprits. D’un doigt d’eau. « L’encre, le pinceau et le papier s’entendent mieux ainsi avec un peu d’eau, ce liant qui délie. Ils vivent mieux ensemble. Aqua media. Dans les flacons dits de Chine, d’encre de toutes marques, manque ce doigt » (32). Ce conseil ne lui vient pas du pays des calligraphes, mais de Walasse Ting. Conseil confirmé par Jean Clerté (33), qui trouve aussi que «l’eau fait l’encre, le reste c’est du noir » (34).

Malgré leur mésentente, le couple est obligé de se fréquenter. En effet, qu’irait donc faire le pinceau sur le papier sans son encre, avec ou sans doigt d’eau? Alechinsky semble plus discret, plus prudent presque, lorsqu’il aborde le sujet. « L’encre parle » (35), nous dit-il, – méfiant? Il préfère jouer avec les mots. « L’encre, du brou de noir » (36) plaisante-t-il, plus sombre. Ou, dans le style conversation de salon de thé : «Encore un peu d’encre? Un nuage » (37). Evitons la liste exhaustive mais tentons de recoller quelques fragments épars récoltés au cours de nos lectures – et relectures! « La pupille noire de l’encrier – d’où sort le fil » (38) – d’Ariane? – l’observe lorsqu’il se prépare à « peindre la Chine à l’encre de nuit » (39). Pour cela, « il faut le temps de tremper ma cervelle dans l’encre, et cela prend parfois celui d’un voyage en Chine » (40) pendant lequel « je contourne à l’encre de Chine la presqu’île de Kola » (41). Et de conclure, « L’encrier, un arrangement de pleurs... » (42).

L’encrier, source lacrymale? Peut-être. Cela n’empêche Oldenburg de connaître ses gouts et de lui offrir un flacon d’encre de Chine peu banal. «Bouchon inamovible obturant un vide intérieur, pareil au vide à l’alentour; corps de l’objet à tordre tout entier tant il est mou. Peine perdue: flacon né hermétique. Pas une larme de noir ne perle au goulot sans cil. Je garde ce talisman à portée de main. Près de mes feuilles blanches. Pour ce qu’il y a de vide en elles et en moi. Flacon sans encre auquel manque la Chine … » L’encrier d’Oldenburg à rejoint le pinceau de Morita au rang des talismans. Il ne reste plus à Alechinsky qu’à «tremper un pinceau dans l’encrier banal, d’où sortent les lignes et s’écoulent les heures » (43).

Revenons un instant à ce pinceau devenu complice inséparable du peintre. Visiblement animé d’une indépendance qui force le respect, il semble capable de décider à lui seul du sentier – obligatoirement – sinueux qu’il y a lieu de dérouler sur le papier, aux pieds de l’artiste. Son éclectisme est certain et ses qualités innombrables. À nouveau, évitons l’énumération stérile et tentons cette fois de paraphraser Alechinsky. Son pinceau, nous le savons, est un outil magique et il ne se prend pas comme on prend les armes (44). Il est voyageur, s’est baladé partout et, connaisseur, ne voyage pas de la même manière sur un plan de ville que sur un relevé hydrographique de l’Europe (45). En vieux marcheur, il baguenaude souvent sur les pages d’un vieil atlas et, lorsqu’au détour d’une frontière il tombe sur le tracé d’une courbe qui pourrait de près ou de loin ressembler à une robe, une chevelure, l’expérience lui dit qu’il n’a plus qu’à se laisser aller (46). Avec son peintre, il voyage entre le bleu et le blanc (47) et l’emmène à l’aventure dans une Italie de papier (48). Il devient le caboteur au bord duquel on monte pour reconnaître la silhouette amie, indélébile, laissée par le sillage de – tiens, qui voilà – l’encre de Chine sur le bleu lithographié d’une carte de navigation (49). Des personnages en tombent (50) et il suffit parfois d’un écart de sa part pour qu’un dessin se transforme en couverture de menu (51). Alechinsky nous dit qu’il saute mieux au pinceau qu’il saute à la perche (52). Espérons que celui-ci soit d’humeur acrobate.

Arrêtons là l’expérience. Non faute de matière, loin s’en faut. Mais cela suffit pour comprendre que le duo véritablement inséparable dont il est question ici n’est pas celui du pinceau et de l’encre, mais bien du pinceau et de Pierre Alechinsky.

Pinceau et artiste demeurent unis dans l’acte créateur. L’encre, infidèle, les quitte une fois le trait accompli. Le pinceau d’Alechinsky se fait prolongement de l’esprit du peintre et interprète de ses idées. «Toutes les possibilités de l’être se concentrent dans la pointe du pinceau», nous dit Dotremont dans le commentaire de Calligraphie Japonaise. Walasse Ting, plus pragmatique: «Quand l’idée est au bout du pinceau, pas la peine aller jusqu’au bout de l’idée (sic) » (53).

Cette mise en lumière du pinceau japonais ou chinois – aux poils de chèvre ou de loup – dans les écrits d’Alechinsky n’est pas anodine. L’écrivain se devait de nous parler de l’outil de dilection du peintre. Compagnon de route aux vertus d’ange gardien rencontré il y a déjà plus de cinquante ans. Alechinsky désirait «Passer l’ennemi au fil du pinceau » (54). C’est chose faite. C’est grâce à lui qu’il abandonnera progressivement la position de peintre escrimeur affrontant la verticalité de la toile et adoptera celle des calligraphes engageant pleinement corps et esprit dans l’acte créateur. C’est avec lui que, pour la première fois – moment clé de la carrière du peintre –, il s’exprimera en remarques marginales autour de Central Park. C’est lui encore qui rendra la liberté à cette main gauche si longtemps contrariée. Liberté de créer, d’imaginer, de composer un langage, une écriture – souvent réinventée – reconnaissable entre toutes et dans laquelle il est possible de se perdre. Laissons à Pierre Alechinsky le soin de nous guider vers la sortie: «Le pinceau, partir par là » (55).

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

ECRITS DE PIERRE ALECHINSKY

Les Poupées de Dixmude, Bruxelles, Editions Cobra, 1950

Les tireurs de langue, Paris, Guy le Prat, 1961

Titres et pains perdus, Paris, Denoël, 1965

Idéotraces, Paris, Denoël, 1966

Le Tout Venant, Paris, Galerie de France, 1966

Le Test du titre, Paris, Eric Losfeld, 1967

Ting’s Studio, La Louvière, Daily-Bul (coll. «Les Poquettes Volantes»), 1967

Roue Libre, Genève, Albert Skira, 1971

Far Rockaway, Saint-Clément, Fata Morgana, 1977

Peintures et écrits, Paris, Yves Rivière, 1977

Le Bureau du titre, Saint-Clément, Fata Morgana, 1983

ABC de Correspondance, Paris, Daniel Lelong, 1986

L’autre main, Sain-Clément, Fata Morgana, 1988

Lettre suit, Paris, Gallimard (coll. «Le Chemin»), 1992

Conversation, Gerpinnes, Tandem, 1993

Baluchon et ricochets, Paris, Gallimard, 1994

Travaux à deux ou trois, Paris, Galilée, 1994

Plans sur la comète, Paris, L’Echoppe, 1995

Hors Cadre, Bruxelles, Labor (coll. «Espace Nord»), 1996

Deux pinceaux dans le sable, Arles, Actes Sud, 1996

Remarques marginales, Paris, Gallimard, 1997

Rue de la Verrerie, Paris, L’Echoppe, 1997

La gamme d’Ensor, Saint-Clément, Fata Morgana, 1999

Parfois répondre, Paris, L’Echoppe, 2002

Le pinceau voyageur, Paris, Gallimard, 2002

Des deux mains, Paris, Mercure de France, 2004

CATALOGUES D’EXPOSITION

Alechinsky à l’imprimerie, Paris, Musée National d’Art moderne, 1975

Alechinsky, 50 ans d’imprimerie, La Louvière, Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, 29 janvier – 23 avril 2000.

Pierre Alechinsky, Ostende, PMMK-Musée d’Art moderne, 14 juillet - 12 novembre 2000.

Alechinsky, Sources et résurgences, L’Isle-sur-la-Sorgue, Maison René Char, 4 juillet - 15 octobre 2006.

Alechinsky de A à Y, Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 23 novembre 2007 - 20 mars 2008

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES

Alechinsky (Pierre), «Lieux et liens», in La nouvelle Revue Française, n° 493, février 1994, p. 125-127

Alechinsky (Pierre), «Comme ça», in La nouvelle Revue Française, n° 496, mai 1994, p. 115-117.

Alechinsky (Pierre), «Au-delà de l’écriture», in Phases: Cahiers internationaux de recherches littéraires et plastiques, n° 2, mars 1995, p. 27.

Heitz (Bernard), «Secrets d’atelier», in Télérama, Hors Série Alechinsky: Le rêve au bout du pinceau, 1998, p. 26-35

Huser (France), «Alechinsky ‘‘Je n’ai plus peur’’», in Le Nouvel Observateur, n° 1766, septembre 1998, p. 100-101.

Sausset (Damien), «Visite d’atelier», in Connaissance des Arts, n° 617, 2004, p. 50-56.

AUTRES SOURCES

Alechinsky, (Pierre), «Alechinsky à l’imprimerie», catalogue-poster dépliant non paginé édité à l’occasion d’une donation importante de l’artiste au Centre Pompidou. Donation ayant fait l’objet d’une exposition itinérante en France, Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Syrie, Tunisie, Yougoslavie, Venezuela, Colombie, Brésil organisée par le Musée national d’art moderne, Paris, 1975-1983.

Gérard (Isabelle), « ‘‘Calligraphie Japonaise’’ de Pierre Alechinsky », Etude du film réalisé en 1955, et analyse de ses échos dans le milieu artistique belge et dans l’œuvre du peintre. Mémoire (ULB - année académique 2004-2005) présenté sous la direction de M. Michel Draguet.