Introduction

Il arrive fréquemment que le vêtement soit perçu comme une seconde peau qui double notre peau originelle. Doublure, parure, avec ces mots, il nous semble qu’il soit plus aisé de comprendre les rôles paradoxaux assignés au vêtement qui, à la fois, doit cacher, voiler le corps et le parer, c’est-à-dire attirer les regards, signifier un pouvoir ou un statut social. Si l’on considère le vêtement dans la définition élargie proposée par Jacques Laurent ─ « est vêtement tout ce qui a volontairement changé la peau des hommes, fût-ce un trait de peinture » (1) ─, nous pouvons recenser de nombreux artistes contemporains qui ont travaillé autour de ce sujet, modifiant le corps, ses apparences… mais dans quels buts ? Transformer le corps, l’orner, séduire comme ferait une parure ? Ou bien, le recouvrir en le redoublant, le cachant et ainsi potentiellement, le falsifier, mystifier celui qui le regarde ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons choisi les œuvres de quelques artistes femmes parce qu’elles sont bien plus nombreuses à être sensibles à ces problématiques. Mais ce choix est certainement arbitraire et non exhaustif. Les œuvres présentées nous aideront dans notre tentative de démêler les différents fils qui composent la signification complexe du vêtement ainsi que sa résonance dans les problématiques sociétales et l’art d’aujourd’hui.

La Parure : Cérémonies, séductions et devenirs

Le travail de l’artiste allemande Rebecca Horn débute dans les années 1960-1970, à la suite de ses études à l’École des Beaux-Arts de Hambourg. Ce sont d’abord, pendant une dizaine d’années, essentiellement des vêtements étranges qui donnent lieu à des performances. L’artiste porte elle-même ces prothèses qu’elle crée ou, fréquemment, les fait porter à des personnes de son entourage qu’elle photographie et filme. Ces œuvres témoignent de l’intérêt de l’artiste pour le corps. Mais, il nous semble plus juste de parler de parure au lieu de vêtement, notamment face à la corne de tissu blanc de Einhorn (Licorne, 1970) (2) et aux bandages sanglant le corps de la jeune femme qui a inspiré cette performance. Ces bandages n’ont pas spécialement un rôle couvrant ou protecteur tandis que la corne est de manière évidente, un prolongement artificiel du corps visant à étendre sa prestance. France Borel qui a écrit Le Vêtement incarné, ouvrage sur les métamorphoses du corps obtenues par le vêtement et toutes les pratiques s’y rattachant, fait remarquer : « Il est démontré que la moindre transformation opérée sur le corps entraîne un bouleversement des perceptions et de ce que Paul Schilder, médecin et psychanalyste autrichien contemporain de Freud, a baptisé l’ ‘image du corps’. Si une femme porte une plume à son chapeau, son corps se prolongera jusqu’à l’extrémité de la plume et, automatiquement, elle adaptera gestes et attitudes à sa nouvelle dimension. L’artifice [de la parure], de l’ornement s’intègre et s’intériorise parfaitement. » (3)

Dans le récit que fait Rebecca Horn du déroulement de la performance Einhorn, cette même conscience que, par certains artifices, le corps peut être prolongé et l’image corporelle dilatée, fait jour : « Le point de départ était une femme […]. Elle était grande et avait une démarche magnifique. J’imaginais que cette longue tige blanche sur la tête soulignerait son allure gracieuse. […] je lui ai expliqué que j’aimerais commencer la performance avant le lever du soleil. J’ai invité quelques personnes et à quatre heures du matin nous étions dans la forêt. Toute la journée elle a marché, telle une apparition, dans le paysage. […] autour de nous tout est plongé dans une brume humide et le soleil, plus resplendissant qu’aucun spectateur ne le sera jamais, fait surgir une apparition. Sa conscience, comme électrisée, tendue à l’extrême : rien dans la transe de sa progression ne peut l’empêcher de se mesurer à chaque arbre et chaque nuage. » (4)

On sent bien, en lisant ce texte, qu’à marcher la journée durant avec une telle prothèse, la jeune femme en a été transformée. Bien loin du sol, elle a suivi l’élan insufflé par la suprême verticalité de sa « corne » et s’est élevée jusqu’aux arbres, aux nuages, côtoyant même le soleil… de telle sorte, qu’elle est devenue l’être mythique rêvé par l’artiste.

Ici, nous vient le mot parade, pas dans son acception militaire, mais plutôt lorsqu’il désigne « l’ensemble des rites, des cérémonies qui, chez beaucoup d’animaux, précèdent l’accouplement » (5) . De manière générale, Rebecca Horn semble avoir beaucoup puisé dans l’imagerie de la parade animale pour la réalisation de ses œuvres. Cependant, l’érotisme dégagé par ces rapports animaux nous intéresse moins que les notions de rite et de cérémonie dégagées par la définition de parade. Jean-François Py souligne d’ailleurs dans un article sur l’artiste, « la force inaugurale de cette performance [Einhorn]. Son titre et son ‘objet’ en quelque sorte, qui sont le nom même de l’artiste, soulignent par eux-mêmes la force d’identification au phénomène à l’œuvre, et préfigure l’œuvre à venir dans son principe. » (6) On peut ainsi considérer Einhorn comme une performance initiatique qui aurait révélé à l’artiste, la dimension rituelle dans laquelle inscrire ses œuvres futures. Dans son texte de présentation, Rebecca Horn emploie des termes tels qu’« apparition », « transe », ou « conscience électrisée » qui évoquent une « phénoménologie de la transcendance » (7). Et justement, le rituel a pour but d’arracher le corps à l’ordre réel et à l’insignifiance de son quotidien. L’utile est négligé au profit de l’inutile, dans une dépense d’énergie pure, sans justification, qui seule, pourra porter l’être humain au-delà de lui-même.

Pour les performances qui suivent Einhorn, Rebecca Horn conçoit des parures rituelles prothétiques extrêmement volumineuses qui vont jusqu’à imposer l’immobilité aux personnes qui les ont revêtues. Ou, si cela n’est pas le cas, les prothèses sont si contraignantes qu’elles ne permettent qu’un nombre de mouvements très restreints, les plus usuels étant bien sûr exclus ou détournés, pour favoriser des mouvements aux frontières de l’humanité, de l’animalité et du mécanique. Ainsi, il semble que, dans ces performances, la réduction du registre expressif permette à l’inverse, une augmentation de l’intensité de ces actions. La répétition des mouvements et l’impassibilité des exécutants peuvent évoquer une sorte de torture moderne qui transformerait les humains en machines. Cependant, si l’on regarde ces performances comme des sortes de cérémonies ou de rites, les choses nous apparaissent un peu différemment, s’accordant parfaitement aux commentaires que propose France Borel dans son analyse des rites liés aux modifications corporelles. Celles-ci prennent des formes très variées selon les cultures mais apparaissant de manière incontestablement universelle : « Mutilations et port de parures vont presque toujours à l’encontre d’un usage fonctionnel du corps. […] La violence faite au corps par la mutilation est simultanément amplifiée et réduite par le rite. La lenteur opératoire souligne le déroulement de la cérémonie, donne une intensité tendue aux actes : un caractère de destinée inéluctable et répétitive. L’enchaînement des signes dans la cérémonie selon des règles fixes constitue aussi une violence à l’égard du temps, une violence démiurgique et envoûtante qui s’oppose à la logique. » (8)

Rebecca Horn, dans l’ensemble de ses recherches artistiques, semble se concentrer sur la nature et les moyens de communication qui peuvent ou non s’établir entre les êtres, et de manière plus précise, entre les pôles féminin et masculin. Les expressions les plus violentes de ces échanges ─ désirs, jouissances, pulsions destructrices ─ font également partie de ses principales attentions. Elles donnent lieu, dans les premières années, à la création d’œuvres telles que Kakadu-Maske (Masque-cacatoès, 1973), Hahenmaske (Masque-coq, 1973) et Bleistiftmaske (Masque-crayons, 1972). Ces trois parures prothétiques, des sortes de masques, sont créées pour plus ou moins recouvrir le visage mais surtout, le transforment pendant le temps de la performance-rituel, exprimant un état, non pas proprement humain, mais susceptible de toucher l’ensemble des êtres vivants dont font partie également les animaux. Masque-cacatoès reprend la forme de deux ailes de plumes blanches qui semblent vouloir se replier autour du visage de celui ou de celle qui le porte afin de former autour de lui (ou d’elle) un cocon intimiste l’isolant des regards extérieurs. Ce masque mêle ainsi l’idée de la parade nuptiale des oiseaux à un sentiment de timidité qui amènerait à se cacher, à peut-être dissimuler ses désirs. À l’inverse, Masque-crayons (Fig. 4) traduit une expression d’obstination comparable à celle d’un animal frottant sa tête, éprouvant son corps contre un matériau qui lui résiste, tel un cerf raclant ses bois contre un tronc d’arbre ou les croisant avec un adversaire. Masque-coq reprend également ces codes, empruntant à l’animalité sans pour autant imiter, à proprement parler, un animal donné. Jean-François Py propose de rapprocher la démarche de l’artiste ou plutôt, de l’expliciter grâce à la notion de « devenir animal » définie par Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux (9). Il remarque par exemple, à propos de Masque-coq, que les plumes épousent le profil de la femme qui l’a revêtu. La photographie la plus connue de cette performance montre justement le visage pâle, de profil, bordé de plumes noires. L’œil, comme écarquillé, vu de côté et le masque empêchant toute vision frontale et bifocale, métamorphose le visage mais surtout le regard de la performeuse, lui conférant une attitude animale propre notamment aux oiseaux.

| 1 image | Diaporama |

Nous imaginons donc que le masque est la parure la plus rituelle qui soit, puisqu’il transforme le visage ─ cette partie du corps qui semble concentrer l’essentiel de l’humanité et de l’identité d’une personne, notamment parce qu’il est le siège du regard, cette fenêtre de l’âme.

Le Vêtement transgressif : Jeux de genres et de poils

Rezvani considère dans son ouvrage, La Femme dérobée, sous-titré aussi De l’inutilité du vêtement (10), que la hiérarchisation de la société est un phénomène très ancien qui pourrait avoir débuté bien avant le Néolithique. L’invention du vêtement a été, selon lui, un événement décisif qui a permis à l’humain de mettre en place de nombreux signes distinctifs à travers lesquels le pouvoir des uns s’est exprimé et affirmé au détriment des autres. Et il conclut en affirmant que « ce re-vêtement fut sans doute aussi la première action vers un travestissement des corps en masculin et en féminin » (11). Il est évident que la différence des sexes s’exprime fortement à travers les soins portés au corps et notamment par le vêtement dont la sexualisation semble inévitable ─ du moins, depuis qu’en Occident, la toge antique a été abandonnée au profit des vêtements portés par les « barbares » (12).

Il est également assez étonnant de voir comment les réflexions d’auteurs issus d’horizons divers, font très souvent se croiser des interrogations sur la définition de la féminité, l’anatomie du sexe féminin et le vêtement. Démêler ce qui relève du comportement biologique ou du conditionnement social semble tout à fait complexe. A ce sujet, un passage d’une conférence que Freud fait sur la féminité, a retenu l’attention de l’historien de l’art Gilbert Lascault (13). Ce texte met étrangement en relation tissage, pudeur et féminité : « La pudeur, vertu qui passe pour être spécifiquement féminine et qui est, en réalité, bien plus conventionnelle qu'on pourrait le croire, a eu pour but primitif, croyons-nous, de dissimuler la défectuosité des organes génitaux. […] On pense que les femmes n'ont que faiblement contribué aux découvertes et aux inventions de l'histoire de la civilisation. Peut-être ont-elles cependant trouvé une technique, celle du tissage, du tressage. S'il en est vraiment ainsi, on est tenté de deviner le motif inconscient de cette invention. La nature elle-même aurait fourni le modèle d'une semblable copie en faisant pousser sur les organes génitaux les poils qui les masquent. Le progrès qui restait à faire était d'enlacer les fibres plantées dans la peau et qui ne formaient qu'une sorte de feutrage. » (14)

En réaction à ce texte, Gilbert Lascault propose de manière tout à fait remarquable, une sorte de réponse en trois points. Il s’étonne d’abord que ce ne soit aux seuls hommes qu’on attribue la plupart des inventions. Puis, il s’insurge avec plus de véhémence contre l’inesthéticité et la défectuosité de l’organe sexuel féminin qui obligerait à ce qu’on le cache. Par contre, il n’est pas question pour l’auteur de remettre en cause l’attrait du textile pour de nombreuses femmes. Car s’il est inconcevable de dévaloriser un genre par rapport à l’autre, nier leurs différences lui paraît plus absurde. C’est pourquoi il loue avec force les artistes femmes qui ont choisi d’utiliser les moyens d’expression ─ broderie, couture, tricot ─ dans lesquels les hommes les cantonnaient pour les transformer en des moyens de création artistique tout aussi dignes que le bronze et le marbre.

Pour ce qui est du poil, le cas n’est pas particulièrement abordé par Lascault, et c’est sur ce point que nous voudrions nous attarder un peu plus. Le poil nous apparaît comme un élément occupant un espace intermédiaire particulier. Chez Freud, il a la fonction de dissimuler le sexe. Il fait écran, tout comme le vêtement qui semble avoir pour rôle de redoubler cette toison qui, il faut le reconnaître, s’est beaucoup amenuisée sur l’humain moderne. L’idée que le tissage ait pu être inventé à la suite de l’observation d’un buisson de poils pubiens nous semble tout à fait extravagante, cependant il est difficile de ne pas remarquer le nombre important d’œuvres réalisées par des femmes au croisement de ces notions de vêtement, de tissage et de poils.

On peut par exemple penser à Mona Hatoum qui, tout au long de sa carrière, a réalisé, en parallèle à des sculptures et des installations de grande envergure, quantité de petits œuvres expérimentales où la fabrication de l’objet a autant d’importance que sa forme finale. Les savoir-faire propres à chaque lieu où elle a l’occasion d’être en résidence l’intéressent beaucoup. Ils sont toujours le moyen d’enrichir sa sensibilité et sa compréhension des matériaux. Mais, la plupart du temps, ils sont également l’occasion de réaliser une oeuvre en collaboration avec des artisans locaux comme cela a été le cas pour Keffieh (1993-1999) , œuvre confectionnée avec l’aide d’élèves en arts de la broderie d’un lycée professionnel de Rochefort. Le keffieh est un foulard tissé suivant un motif particulier. Il sert de coiffe traditionnelle aux hommes palestiniens. Au premier abord, le foulard de Mona Hatoum pourrait ressembler à n’importe quel keffieh. Cependant, au revers, on peut voir émerger des mèches de cheveux longs, probablement féminins. En regardant plus attentivement, on constate finalement que la grande majorité du motif du foulard n’est pas tissé mais brodé à l’aide de cheveux sur la surface de coton blanc, faisant de cette œuvre le lieu de rencontre du masculin et du féminin.

Dans la culture arabe, une longue chevelure découverte et non retenue est perçue comme le signe d’un débordement menaçant de la sexualité féminine. Et c’est là qu’apparaît tout le caractère transgressif de cet objet semble-t-il anodin. Imaginons qu’un « homme porte ce foulard et, ce faisant, qu’il mette son cuir chevelu en contact avec des cheveux de femme » (15), n’oublions pas que cheveux et poils ne sont qu’une seule et même matière (16)... Grâce à une telle œuvre, l’artiste « met en lumière les tabous, les conventions et les tensions qui régissent les rapports de genre au sein de l’ordre patriarcal dominant. » (17) Le foulard, fait à l’origine pour cacher et séparer, a ici l’effet inverse : il réunit, confronte, mêle, subvertit.

|

| Fig. 7 – Jana Sterbak, Distraction. 1993-1999, donation Yvon Lambert à l’État français / Centre national des arts plastiques / dépôt à la coll. Lambert en Avignon. |

Avec humour, Jana Sterbak imagine, elle aussi, un jeu entre les genres et leur pilosité. Ainsi, réalise-t- elle Hairshirt (Night Gown) (1993) puis, plus explicitement, la photographie, Distraction (1993-1999) . Pour la première œuvre, l’artiste a brodé un à un, sur une longue chemise d’organza blanc presque transparent, une grande quantité de petits cheveux. Ceux-ci sont accumulés sous l’encolure, en une masse floue. De par leur emplacement, ces cheveux deviennent inévitablement des poils de torse qui étrangement, au lieu d’être dissimulés par le vêtement, font ici s’entrechoquer les stéréotypes liés aux genres. La photographie explicite d’ailleurs le propos de l’artiste en montrant le vêtement porté par une femme. Grâce à la transparence de l’organza, masculinité et féminité se superposent et confondent leur appâts pour créer un être androgyne tout à fait surprenant. Le tissu semble ici être une véritable seconde peau sur laquelle, comme le proposait Freud, le poil est comme un fil que la femme tisse et brode. Cette fois, il apparaît à la surface même du vêtement et non plus seulement à son revers comme chez Mona Hatoum. Cependant, chez ces deux artistes, le vêtement n’est plus cette enveloppe discriminante imposée par les conventions sociales, mais un moyen d’opérer un glissement voire même un renversement ─ comparable à celui qui avait lieu lors du Carnaval au moment où hommes, femmes, seigneurs et manants échangeaient leurs vêtements ─ pour mieux jouer et déjouer les catégories qui définissent le masculin invariablement viril, actif, poilu quand le féminin doit être maternel, passif, glabre.

La Parodie et ses travestissements

Dès les premières œuvres d’Annette Messager, on peut également constater l’imbrication du vrai et du faux, du quotidien et de la folie manique. L’histoire que nous conte l’artiste, à travers ses Collections (1971-1975) (18) qui sont, une fois compilées, comme un immense journal intime, est celle d’une jeune femme de son époque souhaitant être comme toutes les autres. Cependant, l’accumulation des standards et le fait qu’ils soient chaque fois exacerbés, rendent l’ensemble explicitement fictif. La vérité n’est pas, à proprement parler, altérée mais infléchie, romancée, théâtralisée. De telle sorte que le féminisme qui marque les années 1970, devient pour elle, non pas seulement une cause mais aussi un support de réflexion et de création. Elle pense d’ailleurs que le théâtre, le jeu, « le ludique permet de dire le vrai, l’art n’est pas le politique. Broder sagement deux cents proverbes ‘dits’ sur les femmes, copier et recopier la déraison humaine, c’est, selon [elle], plus pernicieux que de dénoncer. » (19)

|

| Fig. 8 – Annette Messager, Le Repos des Pensionnaires. 1971-1972, détail de l’installation au musée national d’Art moderne, Centre Pompidou, Paris, 2000. |

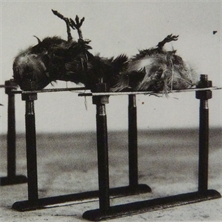

Le simulacre devient donc un moyen d’expression récurrent d’Annette Messager qui donne lieu par exemple dans Les Pensionnaires (1971-1972), au développement d’une fiction intime autour de la relation maternelle. « Cette pièce est née d’un banal incident », raconte l’artiste, « en plein été, à Paris, chaussée de nu-pieds, j’ai marché sur un moineau mort. Cette sensation fut étrange, indescriptible et je me suis dit : ces oiseaux, ils sont proches de nous mais on ne sait rien d’eux, pas plus qu’on ne connaît nos voisins, alors j’ai décidé de les apprivoiser, à ma manière. Il y a autant de méconnaissance entre ces oiseaux familiers et les êtres humains qu’entre un homme et une femme. » (20) L’enfant qui naît est tout aussi étranger à la mère qui doit s’en occuper que les moineaux le sont pour les habitants de la ville. Annette Messager choisit donc de recueillir ces oiseaux ─ morts, empaillés ou reconstitués à l’aide de quelques plumes, de ficelle… ─ et de déployer son activité maternelle autour d’eux et pour eux. Ainsi, pour chacun, elle tricote un petit vêtement dans lequel elle l’emmaillote, puis elle lui donne un prénom . Une fois baptisés et habillés, ces moineaux ne sont plus des oiseaux mais ses enfants pour qui elle fabrique toutes sortes d’accessoires : un alphabet en plumes, des supports métalliques, des jouets, à partir desquels s’organisent diverses situations qu’elle consigne dans des cahiers et documente par des dessins, des peintures ou des photographies, à la manière des artistes performeurs si nombreux au début des années 1970. Cependant, toutes ces activités sont particulièrement insignifiantes : il y a la promenade, la sieste, la punition… On sait à peine si ces moments d’enfance tout à fait ordinaires ont réellement eu lieu ; pourtant, ils sont magnifiés « jusqu’à créer une légende, sur le mode des histoires saintes ou des récits d’exploration » (21).

| 1 image | Diaporama |

Le vêtement a, dans cette œuvre, un rôle primordial. Il est, parallèlement avec la « rencontre » du moineau dans une rue de Paris, à l’origine même de l’œuvre réalisée dans le cadre d’une exposition sponsorisée par le fabricant de laine Woolmark. De plus, ici, la layette rose, jaune ou bleue fait véritablement le bébé et par ce même mouvement, fait de l’artiste expérimentant les frontières de la folie, une mère, comme on dit généralement que « l’habit fait le moine ». Le vêtement et le faire semblant font partie du monde féminin où règne en maîtresse la poupée que la petite fille, telle une apprentie mère, joue à habiller, choyer et punir ; tandis que la femme s’habille comme une poupée, joue à être celle-ci, aussi belle qu’une image de magazine tout en s’employant ardemment à ne pas le laisser voir.

Annette Messager évoque aussi, à propos de ce travail, des mots comme « mimer » ou « contrefaçon » (22), qui peuvent nous rappeler comment le mensonge et la dissimulation vestimentaire sont intimement liés, sentiment traduit dans le langage populaire par des expressions telles que tissu de mensonges, sous cape, ne pas se fier aux apparences, coup fourré, doublé de vice, etc.

La Doublure : Principe de réversibilité

Au travers de l’analyse d’œuvres de Rebecca Horn ou encore d’Annette Messager, nous tentions de montrer comment le vêtement était un moyen de coudre ensemble l’animal et l’humain, le fantastique et le réel, l’art et la vie. De même, à travers le travail de Lygia Clark, il nous semble qu’il est possible de voir une tentative de faire dialoguer, de métisser le masculin et le féminin, jusqu’à former avec eux, une seule et même surface réversible.

|

| Fig. 11 – Lygia Clark, O eu e o tu : Série roupa-corpo-roupa (Le je et le tu : série habit-corps-habit). 1967. |

|

| Fig. 12 – Lygia Clark, O eu e o tu : Série roupa-corpo-roupa (Le je et le tu : série habit-corps-habit). 1967. |

En 1967, l’artiste brésilienne commence un travail sur les relations entre corps et vêtement qui donne lieu à la série roupa-corpo-roupa (habit-corps-habit). O eu e o tu fait partie de cette série. On peut remarquer à propos de cette œuvre que d’un point de vue phonétique O eu e o tu, « Le je et le tu » est très proche d’o eu é o tu qui signifie, lui, « le je est le tu ». Ce jeu entre le « et » et le « est » fait écho à l’idée du ruban de Möbius qui avait donné lieu à plusieurs œuvres de la même artiste les années précédentes. Les photographies qui rendent compte de l’expérimentation de cette œuvre nous présentent un couple formé d’un homme et d’une femme . Au-delà des différences de corpulences compréhensibles, ils sont tous deux habillés de la même combinaison de tissu bleu à l’apparence imperméable, sorte de skaï ou de toile cirée. Un capuchon du même tissu recouvre leur tête. Des poches sont aménagées dans les combinaisons auxquelles il est possible d’accéder en faisant glisser le curseur d’une fermeture éclair. Un tuyau de plongée noir relie les deux participants par le ventre comme un cordon ombilical . Le but de l’expérimentation est que chacun des membres du couple explore, à l’aveugle, le corps de son partenaire, palpant le tissu bleu et ouvrant les poches pour y découvrir les diverses matières à l’intérieur. Ces matières sont choisies de telle sorte que l’homme découvre des textures rappelant une pilosité drue associée au corps masculin quand la femme est amenée à toucher, sur le corps de l’homme, des matières qui lui rappellent son propre corps. Ainsi, en touchant l’autre, c’est comme si on se sentait soi-même, touché et touchant à la fois. Dans cette œuvre, « il a une forme de confirmation de la différence sexuelle », remarque Sylvie Coëllier, « qui ne proviendrait pas de la vue, ni des organes sexuels, mais de tout un panel de dissemblances. En même temps (et au contraire), il y a interchangeabilité de cette différence » (23).

Prolongeant encore une lecture de Le je et le tu inspirée des mouvements topologiques de l’anneau de Möbius, l’historienne de l’art, suivant une logique renversée, propose de voir les combinaisons bleues non pas comme une « sur-peau », c’est-à-dire une « doublure externe » des corps qui s’ajouterait à ceux-ci afin de les protéger mais comme un « derme archéologique, interne à la mémoire de l’homme et extériorisé ici pour mieux en refonder les origines » (24). Les deux protagonistes sont, selon elle, des sortes de « batraciens » dont l’allure, « donnée par la combinaison lisse et d’apparence glissante, de façon visuelle pour les spectateurs, et tactile pour les participants, renvoie à une expérience ‘primitive’ de l’autre et de soi-même. Autrement dit, les participants aveugles et tâtonnant dans ces combinaisons font surgir pour les spectateurs une image animale et antédiluvienne, à propos de la différence ou de la séparation des sexes. La quasi-identité des deux protagonistes laisse même suggérer une période antérieure à la séparation, une origine de celle-ci, en raison de l’unité maintenue par le cordon qui relie la division bipolaire. » (25)

Ainsi, les vêtements créés par les artistes semblent correspondre aux définitions proposées par la plupart des chercheurs ayant travaillé sur cette question, qui assignent un rôle secondaire à la protection vestimentaire pour privilégier la fonction expressive. Le vêtement donne du sens au corps originairement neutre. Cette enveloppe artificielle le relie au domaine de la culture et de l’art, l’ouvre à de possibles transformations, développements ou retours, activant en lui une infinité d’états au-delà de l’animal et de l’humain, du féminin et du masculin, du vrai et du faux. Ce qui nous a intéressés, bien sûr, c’est le vêtement comme « vêture », enveloppe globale active et non comme simple élément d’un vestiaire. Le vêtement perçu de la sorte interroge limites et apparences du corps dans son ensemble lorsque le second le parcellise, concentrant une attention fétichiste sur un territoire corporel particulier, s’accrochant à une tête, un torse, un pied… , alors que fondamentalement, grâce au vêtement, le corps apparaît comme une réserve de multiplicité, mais toujours dans une certaine unité.