Optimisme ou pessimisme ?

Dans l'entretien qu’il nous a accordé à l’occasion de la préparation de cette exposition, Jacques Attali rejetait l’idée que sa vision de l’avenir puisse embrasser l’une ou l’autre option, toutes deux supposant selon lui une forme semblable d’inaction. Le fataliste pour qui le monde court de toute façon à sa perte, ou l’optimiste convaincu que quelque chose finira bien par arriver pour modifier cette funeste trajectoire, seraient unis dans une même attitude passive – constater et attendre, plutôt qu’agir. Cette question de l’engagement, transposée au domaine des arts plastiques, sert de fil conducteur à l’exposition que nous avons bâtie autour des thèses développées dans Une brève histoire de l’avenir.

Les œuvres que nous avons convoquées ne prétendent pas répondre au label « art engagé », et nous nous garderons bien de le leur imposer. Mais toutes témoignent d’une prise de conscience, parfois traitée sur le ton de la métaphore, de ce que Daniel Vander Gucht décrit comme « la responsabilité inaliénable de l’artiste », qui ne se limite pas « à savoir s’il produit un art à tendance révolutionnaire ou réactionnaire mais qui interroge les rapports sociaux au principe de la production de son art (1) ».

Cette interrogation va au fil du temps prendre des formes très diverses. Dans le sillage des expérimentations vidéo menées dès 1963 par Nam June Paik et Wolf Vostell, se développe un courant qui entend contester de l’intérieur la puissance grandissante des médias de masse et leur contrôle de l’information, au premier rang desquels figure la télévision. Attribuée à Paik, la maxime « Television has been attacking us all our lives, and now we can attack it back » rend toutefois mal compte des tactiques élaborées par les artistes, qui impliquent souvent un consentement au moins partiel de la part de l’ennemi. Citons par exemple les interventions de Peter Weibel et de VALIE EXPORT qui, invités en 1971 par la télévision nationale autrichienne à participer à un programme consacré à l’art contemporain, « acceptent l’invitation mais vont en profiter pour déconstruire le mass media et retourner ses codes contre lui. » Weibel obtient du présentateur du journal télévisé d’annoncer, cigare en bouche, des informations de l’année précédente (Tv-news (Tv-tod 2 / Tv-death 2, 1970)), tandis que VALIE EXPORT met en scène une famille « regardant sur son téléviseur une autre famille en train de regarder la télévision » (Facing a Family, 1971) (2).

Le piratage en 2015 de TV5 a démontré la paradoxale fragilité de la télévision numérique face à son ancêtre hertzienne, mais rares sont les artistes qui ont attaqué de front l’hydre télévisuelle, à l’image de Gregory Green et de son émetteur pirate (M.I.T.A.R.B.U. – mobile internet, television and radio broadcast unit, 2000) qui lui causera, d’après ses propres dires, davantage d’ennuis avec les autorités américaines que la bombe artisanale que nous présentons dans cette exposition.

L’apparition de l’Internet grand public au milieu des années 1990 va offrir à cet art des médias un nouveau champ d’expérimentation. L’avènement d’une société « en ligne » fait naître des questions d’ordre philosophique, éthique, économique, écologique, politique... dont va s’emparer une nouvelle génération d’artistes pour qui l’Internet tient à la fois du médium et du média – un outil de création et un mode de diffusion. Le net art, ou art en réseau, va naître de ces expérimentations.

Un glissement fondamental s’est opéré : l’Internet, ce média de masse d’un genre inédit, repose sur une technologie qui permet à tout le monde de prendre part à son développement, mais aussi à son détournement, voire à son piratage. Ce changement de paradigme – il ne s’agit plus seulement d’attaquer comme le préconisait Name June Paik, mais également d’investir de l’intérieur – est résumé dans la maxime de Jello Biafra, chanteur connu pour son militantisme politique et écologiste du groupe punk rock Dead Kennedys : « Don’t hate the media, become the media! ».

La dimension critique de l’art en réseau, pourtant présente dès ses débuts, ne sera pas reconnue d’emblée par le monde de l’art contemporain, plutôt enclin à considérer ces œuvres comme des expérimentations technologiques sans grand avenir (3). En 1997, Catherine David intègre à Documenta X une section dédiée au net art. Pour audacieuse qu’elle soit, l’initiative tourne court, le public – déjà peu au fait de l’existence d’un tel courant – boudant ces terminaux relégués dans une zone peu visible (4).

Le geste de protestation de l’artiste Vuk Cosic, qui consista à pirater le site de Documenta X et à en prendre possession (5), signe le début d’un grand schisme entre art contemporain et art numérique, qui perdure aujourd’hui (6).

Dans cette optique, notre démarche consistant à intégrer dans cette exposition des œuvres numériques, dont certaines en ligne car conçues spécifiquement pour l’Internet, tient en partie de l’entreprise de réconciliation : à de rares exceptions près, arts numériques et arts plastiques évoluent dans des écosystèmes bien distincts – mode de collection, de présentation, de conservation, de promotion ou d’acquisition –, mais n’en partagent pas moins un ADN commun. Avec des moyens différents, les œuvres numériques que nous avons retenues traitent de thématiques similaires à celles des œuvres plastiques qu’elles côtoient. Ainsi le site web du collectif Futurefarmers est-il un hommage revendiqué aux œuvres sur papier de Mark Lombardi.

Mais, surtout, nous avons jugé pertinent de présenter des démarches artistiques profondément ancrées dans l’ère numérique, dont l’avènement constitue une étape décisive dans la Brève histoire de l’avenir décrite par Jacques Attali.

Or, bien qu’il reflète les questions, tensions ou contradictions nées de l’une des plus grandes révolutions qu’ait connu l’humanité – la création d’un monde connecté en permanence via des réseaux planétaires –, l’art des médias numériques ne bénéficie pas d’une attention suffisante de la communauté muséale pour assurer sa survie (certaines œuvres, qui datent d’une vingtaine d’années à peine, sont déjà en péril quand n’ont pas tout simplement déjà disparu) (7).

Le « neuvième cœur » : quand l’art rencontre le microprocesseur

|

| Fig. 1 – Charles Csuri et James Shaffer, Random War, 1967, Lithographie d’après un graphique informatique 50,7 x 75,4 cm. |

Après Boston et New York, Los Angeles est le troisième « cœur » situé par Jacques Attali sur le continent américain et où naquit le microprocesseur à la fin des années 1960. Nous avons choisi d’évoquer ce moment crucial par deux œuvres qui ont figuré dans la première exposition consacrée à la rencontre entre ordinateur et art, Cybernetic Serendipity à l’Institute of Contemporary Arts de Londres en 1968. Running Cola is Africa de Masao Kohmura et Random War de Charles Csuri et James Shaffer sont caractéristiques des débuts du Computer art. Mais au-delà d’une fascination pour les possibilités graphiques offertes par l’ordinateur, ces œuvres témoignent aussi de l’intérêt des artistes pour son potentiel en tant qu’outil de communication. Ainsi que le relève Honor Beddard et sachant que Csuri est un vétéran de la Seconde Guerre – il fut décoré pour sa participation à la Bataille des Ardennes –, Random War et ses jouets-soldats éparpillés de manière aléatoire constitue un commentaire sur la guerre du Vietnam, à un moment où la mobilisation pacifiste se situait à un niveau très élevé (8). Moins d’un an plus tard, le collectif Art Workers Coalition diffuse dans l’espace public des affiches utilisant les images prises par le photographe militaire Ronald Haeberle lors du massacre par l’armée américaine de la population civile du village sud- vietnamien de My Lai, le 16 mars 1968 (And Babies). L’action, très médiatisée, sera suivie par une occupation du MOMA de New York (où Guernica était alors conservée) qui s’était engagé à financer la réalisation du projet avant de se rétracter, craignant probablement de froisser ses donateurs dont on peut imaginer qu’ils n’étaient pas tous acquis à la cause des pacifistes (9).

And Babies pose la question du détournement à des fins artistiques et critiques de l’information (les photographies de Haeberle avaient auparavant été publiées dans le magazine Life, mais l’action de AWC va leur donner une nouvelle résonance). De son côté, Csuri a bien perçu l’intérêt d’utiliser une machine conçue pour traiter de l’information afin de renforcer le caractère engagé de son message – une réflexion qui sera développée et amplifiée par d’autres dans le cadre de l’exposition Software. Information technology: its new meaning for art au Jewish Museum de New York en 1970.

Le déclin de l’empire américain : vers une nouvelle géopolitique

En 1999, Peter Weibel organise au ZKM (Karlsrühe) l’une des premières expositions entièrement consacrée au net art, intitulée Net Condition, qui offre un vaste panorama des nouvelles formes prises par l’art des médias dans un monde devenu numérique et en réseau. Le but des organisateurs n’est pas tant de valoriser un courant artistique alors largement méconnu, que de montrer le regard posé par une nouvelle génération d’artistes des médias sur les interactions entre art, nouvelles technologies de l’information et de la communication, et une société en pleine mutation. Parmi les œuvres présentées se trouve Empire 24/7 de Wolfgang Staehle, une retransmission en direct via l’Internet d’un plan fixe de l’Empire State Building filmé par une webcam. L’installation est un hommage au célèbre Empire (1964) d’Andy Warhol, réalisé selon le même principe sur pellicule, et dont le visionnage nécessite plus de huit heures. Staehle développa ce procédé par la suite, notamment avec un vaste panorama du bas de Manhattan filmé sans discontinuité par une webcam depuis Brooklyn, projeté en temps réel sur les murs de la Postmaster Gallery de New York entre le 6 septembre et le 6 octobre 2001. Lorsque l’Histoire s’invita dans le cadre le matin du 11 septembre, elle changea subitement le statut du film, le propulsant au rang de témoin de « l’horizon d’attente de l’accident » dans laquelle notre société serait entrée, pour reprendre la formule de Paul Virilio (10). C’est cette œuvre que nous avons choisie pour ouvrir une section consacrée au déclin de l’empire américain tel que théorisé par Jacques Attali, aux côtés de pièces qui traitent du même sujet sur le ton de la métaphore prémonitoire (les twin towers perdues dans la brume de Hiroshi Sugimoto) ou de l’humour grinçant (la forêt de Ronald Mc Donald’s crucifiés des frères Chapman).

Selon Jacques Attali, le déclin (certes relatif) du pouvoir de la première puissance mondiale devrait entraîner à terme de profondes modifications dans l’ordre géopolitique mondial, avec l’apparition de nouveaux pays ou l’éclatement de territoires en de multiples entités sous l’effet de conflits armés. L’intérêt des artistes contemporains pour une géographie « qui servirait d’abord à faire la guerre » pour paraphraser Yves Lacoste, prend une ampleur inédite chez Alighiero Boetti, qui y consacra la majeure partie de sa carrière et de sa vie.

Il traite de cette thématique dès la fin des années 1960 avec Dodici forme dal 10 Giugno 1967 (1967-1971) et Territori Occupati (1969), deux œuvres en lien avec la guerre des Six Jours et l’occupation par l’armée israélienne de la bande de Gaza. De la même époque, Planisfero Politico (1969), un planisphère tel que l’on en trouvait dans les salles de classe, où chaque pays a été colorié aux couleurs de son drapeau, préfigure la série des Mappe. La réalisation de ces tapis, tissés en Afghanistan, s’échelonne sur une période de plus de vingt ans qui se clôt avec le décès de l’artiste en 1994. Envisagés comme les éléments d’une série, ils reflètent l’évolution des frontières politiques par le jeu des conflits et des alliances. Suite à l’invasion en 1979 de l’Afghanistan par l’URSS (dont la disparition est également actée par la série), la production sera délocalisée au Pakistan : comme dans le cas de Wolfgang Staehle, le sujet traité par l’artiste, rattrapé par l’Histoire, déborde de l’œuvre et devient le cadre dans lequel celle-ci va désormais s’élaborer.

Net.flag (2002) de Mark Napier, l’une des rares œuvres de net art à avoir été commandées et acquises par une institution muséale (le Guggenheim de New York), prolonge avec la technologie des réseaux la réflexion menée par Alighiero Boetti. Elle acquiert également une signification particulière dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001, qui marquent le retour de la ferveur nationaliste dans un monde que l’on nous présentait jusqu’alors comme « globalisé ». Net.flag est une interface accessible via un site hébergé par le Guggenheim (11). Elle est interactive et son intégrité nécessite qu’elle soit présentée en ligne. Le visiteur est accueilli par un étrange drapeau, composé d’éléments empruntés à une multitude d’emblèmes nationaux disponibles dans un menu séparé. Chacun est libre de créer un nouveau drapeau ou de modifier celui qui a été créé par le visiteur précédent, soit en sélectionnant des éléments sur base de leur forme (étoile, cercle, rayures, …), soit sur base de leur symbolique (courage, équité, prospérité, révolution,…). Le nouveau drapeau peut alors être sauvegardé, mais il est aussi possible de parcourir toutes ses formes antérieures. Napier confère une dimension ludique, symbolique (un drapeau pour le « territoire » de l’Internet), mais également sociologique à net.flag : c’est influencé par sa propre perception de l’actualité que le visiteur crée un nouvel emblème. L’œuvre n’est pas seulement un commentaire des bouleversements géopolitiques en cours depuis le début du XXIe siècle. Elle souligne aussi l’enjeu de la conquête du « territoire » de l’Internet, une question plus que jamais d’actualité aujourd’hui. On ne peut qu’être frappé par le caractère quasi prophétique des propos de l’artiste lorsqu’il évoque, au tout début des années 2000, l’importance cruciale, tant pour les pays que pour les terroristes, de prendre ou de conserver le contrôle de l’Internet (12).

Écologie numérique

Autre thématique centrale à l’exposition, la nature – en l’occurrence, sa fragilité et l’épuisement des ressources naturelles consécutif à la surconsommation – est un sujet présent dans l’art des médias numériques dès ses origines. Dans un monde en réseau qui voit se développer des vocables tels que « réalité virtuelle » ou « temps réel », la représentation du rapport de l’Homme à son environnement naturel devient, pour les artistes œuvrant avec les technologies numériques, un enjeu crucial, qui repose sur un paradoxe : il s’agit d’évoquer l’impact des sociétés humaines sur la nature via un médium dont la seule existence a des conséquences environnementales de plus en plus néfastes – quantités astronomiques de déchets technologiques en tout genre ou surconsommation énergétique des data centers climatisés nécessaires au fonctionnement de l’Internet.

L’une des œuvres les plus emblématiques de ce questionnement est The Telegarden de Ken Goldberg et Joseph Santarromana, aujourd’hui au Ars Electronica Museum de Linz. Mise en ligne en 1995 – soit au tout début du net art, voire même de l’Internet grand public –, elle consiste en une installation qui permettait aux internautes d’interagir à distance avec un petit jardin rempli de véritables plantes. Grâce à une interface commandant un bras robotisé, ils pouvaient planter des graines, arroser les végétaux et surveiller leur croissance. Plusieurs lectures de cette œuvre sont possibles : l’évocation d’un monde à ce point dominé par la technologie qu’il n’y subsisterait que d’infimes parcelles de nature uniquement accessibles à distance, mais aussi – vision optimiste, plus conforme à l’image que l’on avait encore de l’Internet en 1995 – la constitution d’une communauté virtuelle en ligne, tournée vers la protection d’un bien commun. Ainsi que le déclarait le jury du Festival of Independent Visual Arts (FIVA) en 1995 : « For its engaging use of the Web, bringing together an international group of strangers to explore and nourish nature in sharing a common garden, the First Prize goes to the Telegarden as a powerful metaphor for virtual communities ».

Vingt ans plus tard, les perspectives environnementales sont de plus en plus sombres, mais l’on dispose également d’immenses quantités de données récoltées par les outils surveillant l’état de santé de la planète et accessibles par le public. Olga Kisseleva et le duo HeHe (Helen Evans et Heiko Hansen) sont des artistes emblématiques de la façon dont se développe, au sein de la sphère des arts numériques, un courant esthétique centré sur l’exploitation de ces données, afin de fournir au débat écologique une audience issue tant du monde de la culture que de celui des nouvelles technologies. À l’image du Plastic Reef de Maarten Vanden Eynde, élément le plus visible d’un vaste projet de recherche sur les matériaux plastiques (13), Fleur de Lys (2009) des HeHe s’intègre dans une étude portant sur les « man-made clouds », les nuages produits par l’Homme. Pour Champ d’Ozone (14) ou Air de Londres (2007), les HeHe récupèrent les données mises en ligne par des organismes de surveillance de la qualité de l’air, et les utilisent pour modifier l’aspect d’une vue panoramique de Londres et de Paris. Fleur de Lys figure l’explosion d’une centrale nucléaire : son titre évoque la forme du nuage qui s’échappe de la tour de refroidissement, mais renvoie également à la France – les deux artistes vivent à Paris – et à sa forte dépendance vis-à-vis de l’atome pour combler ses besoins énergétiques. Et comme l’ajoutent malicieusement Helen et Heiko, le lys, symbole de la Vierge, pourrait évoquer le discours des défenseurs du nucléaire autour de la prétendue « pureté » de l’énergie atomique face aux énergies fossiles.

La quête pour ces dernières se poursuit toutefois de manière effrénée. Si ni Tchernobyl ni Fukushima n’ont ralenti la croissance du nucléaire et si des avancées majeures ont été faites dans le développement de véhicules individuels électriques (et donc dépendants pour une majeure partie de l’énergie atomique), la recherche de nouvelles zones de forage accapare plus que jamais l’industrie pétrolière. Parmi celles-ci, l’Arctique figure en tête de liste, avec des réserves estimées à plusieurs milliards de barils de pétrole. Tel est le sujet de l’œuvre d’Olga Kisseleva, Arctic Conquistadors (2010-2011), un programme développé avec l’aide des départements d'Économie et de Science Politique de la Sorbonne, qui analyse et représente les données actualisées liées à l’implantation de grosses compagnies (pétrolières, mais pas uniquement) sur le territoire arctique, puis se met à extrapoler ce développement jusqu’à la saturation complète de la carte. L’Arctique n’est pas un nouveau sujet pour l’artiste, qui l’a déjà étudié dans le cadre de son projet Hybrid Space (2002) pour lequel, tout comme Maarten Vanden Eynde, elle avait intégré une équipe de chercheurs travaillant dans le domaine des sciences de l’environnement. « On a eu des guerres de religion, des guerres d’empires, des guerres politiques, justifie Olga. Aujourd’hui, on assiste à la guerre des marchés entre multinationales. Tous les problèmes politiques découlent de ce nouveau partage du monde (15). »

Fracture numérique

|

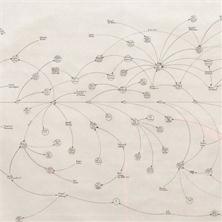

| Fig. 6 – Mark Lombardi, World Finance Corporation, Miami, c. 1970-79 (4th version), 1997, Crayon sur papier, 61 x 137,2 cm. |

Cette guerre d’un genre nouveau, également décrite par Jacques Attali, préfigure une société dans laquelle l’inégalité devient la règle. La machine à produire de l’exclusion est déjà en route et l’écart au niveau mondial entre les plus fortunés et les plus pauvres ne cesse de se creuser. Qui sont ces « 1% » supposés détenir près de 50% des richesses du globe (16) et comment influencent-ils la marche du monde ? Cette question a servi de socle à la démarche de l’artiste américain Mark Lombardi (1951-2000) qui, à partir du milieu des années 1990, étudie les réseaux liant les hautes sphères du pouvoir à la finance internationale, afin d’éclairer leur influence directe sur des événements géopolitiques majeurs (Iran, Irak, Nicaragua,...). La Banque du Vatican, la famille Bush, le clan Ben Laden,… se trouvent mis en relation via de grands schémas tracés sur papier, sortes de galaxies politico-financières dont les astres influent sur le destin planétaire.

Le décès prématuré de Mark Lombardi a nourri une théorie du complot qui demeure vivace – il ne se serait pas suicidé mais aurait été assassiné – et a connu un regain d’intérêt au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 : un agent du FBI aurait contacté le Whitney Museum of American Art pour voir l’un des dessins de l’artiste conservé dans leurs collections (et exposé dans une salle). Pourtant, ainsi que le relève la réalisatrice Mareike Wegener, auteure en 2011 d’un documentaire sur Lombardi (Death-defying Acts of Art and Conspiracy), l’artiste ne cherchait pas à produire un scandale – il ne faisait que mettre en forme des informations disponibles dans la sphère publique (17).

|

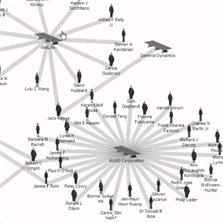

| Fig. 7a – Josh On and Futurefarmers, Screenshot from theyrule.net, 2001-2010, Site web, Josh On and Futurefarmers, data provided, by LittleSis.org, http://www.theyrule.net/ |

|

| Fig. 7b – Extrait de theyrule.net, 2001-2010, Site web, Josh On and Futurefarmers, data provided, by LittleSis.org, http://www.theyrule.net/ |

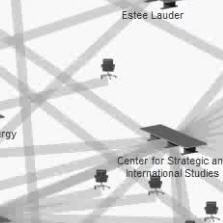

Qu’aurait pu faire Mark Lombardi avec l’Internet, s’il avait eu le temps de s’y plonger ? Telle semble être la question qui a poussé Josh On et le collectif Futurefarmers à créer They Rule, une œuvre en ligne présentée à la biennale du Whitney Museum en 2002 (l’histoire ne dit pas si le FBI s’y est intéressé). They Rule permet de rechercher le nom d’un individu potentiellement associé à une grosse société américaine (ou le nom de cette société), puis de déterminer tous les conseils d’administration auxquels il ou elle participe, mettant en lumière des réseaux d’influence qui peuvent remonter jusqu’aux plus hauts niveaux du pouvoir. Tout comme Lombardi se limitait à écrire des noms dans un cercle, They Rule adopte une esthétique minimaliste, chaque personnage étant représenté par le pictogramme d’un homme ou d’une femme en costume strict, portant un attaché-case. Il suffit d’actionner la fonction de recherche au départ de l’un d’eux, pour voir les connexions s’établir. They Rule est participatif : l’internaute peut sauvegarder ses « cartes » et les partager avec d’autres utilisateurs. Richesse illimitée et extrême pauvreté sont également évoquées dans l’exposition par le biais de deux œuvres dont la confrontation vise à créer un fort contraste : The Feast of Trimalchio d’AES+F (2009-2010) et Nomad (2003) de Gavin Turk. Sculpture et animation ont toutefois en commun de se référer chacune à une forme particulière de réalisme. Chez AES+F, la rencontre sur un rythme ralenti entre images de synthèse et véritables portraits confère à ces derniers une forme d’hyper-réalité qui accentue le caractère décadent de la mise en scène. De son côté, Nomad figure un sac de couchage défraîchi, plus vrai que nature, dans lequel une forme humaine semble s’être recroquevillée. Il faut un regard attentif – exactement le genre de regard que l’on évite de porter à ce genre d’objet en temps normal – pour comprendre que ce qui semble être du textile usagé est en fait du bronze peint de manière hyper- réaliste. Gavin Turk a conçu sur le même mode une série de sacs poubelle (Trash, 2007), qui jouent également sur le contraste entre un processus de réalisation complexe et coûteux et un résultat visuel trompeusement pauvre.

|

| Fig. 8 – Heath Bunting, Skint, The internet beggar, 1996, page web, http://skint-theinternetbeggar.com/, courtesy Heath Bunting. |

Pionnier du net art, Heath Bunting a réalisé en 2002, sur commande de la Tate Gallery et du Mudam, une œuvre consacrée à l’immigration et aux frontières de l’Europe, qui demeure d’une tragique actualité. Border Crossing est un projet qui consiste à mettre via Internet de nombreuses informations utiles d’ordre géographique, météorologique, botanique... à disposition des immigrés clandestins qui seraient tentés d’essayer de franchir la barrière physique de l’espace Schengen. Bunting, qui déclare être interdit à vie d’entrée aux États-Unis compte tenu de l’aspect subversif de son travail, a traité du thème de l’exclusion au sens large dans d’autres projets (dont certains sans lien avec l’Internet). Parmi ceux-ci figure Skint, The Internet Beggar (1996) que nous avons choisi de mettre en relation avec les œuvres de Gavin Turk et d’AES+F. Réalisée à une époque où l’on commençait à parler de « fracture numérique » pour désigner le fossé entre la population connectée à l’Internet et le reste du monde, il s’agit d’une œuvre interactive qui dispose de son propre nom de domaine (18) et se présente comme une simple interface permettant d’entrer les coordonnées d’une carte de crédit, une somme d’argent, doublée d’un bouton pour valider la transaction. Mais un petit texte introductif permet de la contextualiser : Bunting y décrit le dialogue imaginaire entre un laissé pour compte de la révolution numérique, condamné à « squatter entre les piles de données périmées produites par les grandes sociétés », dans les « allées puantes qui bordent l’autoroute de la supra information », et un passant numérique à qui il demande l’aumône. Celui-ci lui propose alors de débiter sa carte (Visa ou Master Card au choix) d’une somme quelconque. Au-delà du discours sur une société numérique à deux vitesses, Skint anticipe également sur l’avènement d’un monde entièrement dématérialisé, où les rapports humains seraient ramenés à des échanges via les réseaux. Enfin, il est possible d’y voir également un commentaire sur le statut précaire de l’artiste (et singulièrement, sur celui de l’artiste des médias numériques qui évolue en marge du marché de l’art contemporain) : l’œuvre ne fonctionne plus aujourd’hui, mais un clic sur le bouton de validation donne accès à une liste de donateurs et le montant qu’ils ont envoyé. Heath Bunting aurait donc bien reçu de l’argent par ce biais, mais ce serait refusé à encaisser certains virements, soupçonnant qu’ils aient été réalisés avec des données piratées (19).

Le développement d’une économie numérique précaire, sorte de contre-pied au miracle de la Silicon Valley, a servi de point de départ à Aaron Koblin pour son projet Ten Thousand Cents (2008). Né en 1982, l’artiste a grandi avec l’Internet et partage avec Charles Csuri l’honneur de figurer dans la section « Digital Art » des collections du Victoria and Albert Museum. Le travail de Koblin, d’abord tourné vers la visualisation de données, prend un tour sociologique avec The Sheep Market (2006) et Ten Thousand Cents. Dans les deux cas, il s’inscrit au programme Mechanical Turk du géant du commerce en ligne Amazon, qui permet à des employeurs de proposer des tâches à effectuer en ligne contre une (très) modeste rétribution. Le « travailleur » est ici envisagé comme le dernier stade avant la machine (20) : simples et répétitives, ces tâches partagent une seule caractéristique, celle de nécessiter un humain pour être effectuées. Pour son premier projet, Koblin déniche sans peine près de 8.000 « Turkers » prêts à dessiner « un mouton tourné vers la gauche » pour 0,02 USD, selon des modalités qui limitent leur salaire total à moins d’un dollar de l’heure. Il feint ensuite de vendre la totalité (10.000) des dessins produits par feuille de vingt exemplaires à vingt dollars pièce (soit 1 dollar le mouton, 50 fois son prix de production), s’attirant les foudres de la communauté bâtie autour du Mechanical Turk – ce qui était précisément le but du projet. Pour Ten Thousand Cents, 10.000 anonymes reproduisent en les dessinant les fragments d’une image qui, une fois assemblés, reproduisent un billet de 100 dollars. Chaque dessin étant payé 0,01 USD, le coût du projet, la réalisation finale et le coût des reproductions en vente (au profit cette fois de l’association One Laptop per Child) se résument à ce montant. En explorant l’univers du Mechanical Turk d’Amazon.com, Aaron Koblin a découvert une communauté pléthorique d’utilisateurs conscients d’être exploités, mais le faisant pour la plupart d’entre eux sur une base volontaire – jusqu’à la banalisation de ce type de sweatshop numérique. Signe que les choses pourraient changer, dix ans après la création du système, les « Turkers » se sont unis pour lancer une campagne qui interpelle directement Jeff Bezos, patron d’Amazon, sur leurs conditions de travail (21) : les projets d’Aaron Koblin auraient-ils servi de déclencheurs ?

Un art de l’ère post-numérique ?

En juin 2001, la 49e édition de la Biennale d’art de Venise fut le théâtre d’une étrange intervention conçue par le duo Eva et Franco Mattes, en collaboration avec le collectif de hackers Epidemic. La nuit précédant les journées d’ouverture, ils lancèrent, au départ du pavillon slovène où ils étaient accueillis, un puissant virus informatique qui se répandit rapidement à l’échelle mondiale.

|

| Fig. 10 – Eva et Franco Mattes, Biennale.py, 2001-2004, Ordinateur assemblé manuellement, Biennale.py virus, Windows 2000, logiciel antivirus, plexiglas, 70 x 50 x 13 cm. |

Dénommé Biennale.py, il présentait la particularité de contenir dans son code – laissé en libre accès via des affiches ou des tee-shirts en vente dans le pavillon – le nom de ses créateurs. Rapidement repéré par les fabricants d’anti-virus, Biennale.py fut finalement arrêté et c’est sa version « domestiquée », un ordinateur infecté par le virus avant d’en être débarrassé puis de recommencer (Perpetual Self Dis/Infecting Machine, 2002), que nous présentons ici. Biennale.py peut revêtir de multiples significations. D’un point de vue artistique, l’action prenant place seulement quatre ans après l’essai d’intégration du net art à Documenta, il s’agit bien d’une tentative de l’art des médias numériques d’infecter, au sens littéral du terme, le monde de l’art contemporain. Replacée dans le contexte de Brève histoire de l’avenir, l’œuvre évoque les pandémies consécutives aux « hyperconflits », et pas seulement de manière métaphorique : les virus informatiques, ainsi que nous le rappelle régulièrement l’actualité internationale, peuvent aujourd’hui déstabiliser durablement des pays entiers, voire des continents – une peste d’un genre nouveau, pour un écosystème numérique. Biennale.py suscita de nombreuses réactions, positives et négatives : Harald Szeeman lui-même aurait pour sa part déclaré qu’il s’agissait du projet « le plus innovant » de l’édition, tandis que d’autres s’interrogeaient sur la pertinence de conférer le statut d’œuvre d’art à un virus informatique (22). Ainsi que le déclarait Marshall McLuhan, « the medium is the message » : dans le cas de Biennale.py, le recours à un logiciel malveillant diffusé par l’Internet permet à Eva et Franco Mattes d’évoquer simultanément les aspects positifs et négatifs de cette société numérique en réseau qui se met en place sous leurs yeux à l’aube du nouveau millénaire et à laquelle ils entendent bien prendre part de manière active. L’œuvre témoigne également de l’acuité avec laquelle les artistes des médias numériques, immergés dans un médium qui est aussi leur sujet d’observation, rendent compte des mutations d’un monde dont la survie repose chaque jour davantage sur des technologies de plus en plus difficile à maîtriser par le commun des mortels.

Si le terme « post-internet » a été forgé dans la sphère artistique (Marisa Olson en 2004), la notion de « post-numérique » (post-digital) est beaucoup plus vaste. Mais dans les deux cas – et bien que des discussions existent quant au sens précis à donner à ces termes –, il s’agit d’évoquer un contexte où les technologies numériques et/ou du réseau, compte tenu de leur omniprésence, ne pourraient plus prétendre à la notion de nouveauté et tomberaient dans une forme de banalisation. Ainsi, pour l’artiste évoluant dans le monde post-internet, le réseau ne serait-il plus qu’un médium parmi tant d’autres disponibles – ce que réfutent naturellement nombre de « net artistes » soucieux de conserver leur spécificité (23).

Pourtant, et bien que arts plastiques et arts numériques continuent d’évoluer dans des sphères distinctes, les connexions entre les deux sont de plus en plus nombreuses. Michal Rovner (qui a représenté Israël à la Biennale de Venise), que nous exposons à proximité de Eva et Franco Mattes, n’est pas labellisée « artiste numérique » bien qu’elle ait recours pour ses installations à des moyens technologiques complexes. De même, pour Miguel Chevalier qui plonge le spectateur dans des environnements spectaculaires élaborés au départ de lignes de codes, le recours à l’informatique n’a jamais été une fin en soi mais bien une manière de penser autrement le rapport à l’espace et à la nature. Autre signe de cette porosité des frontières, des artistes confirmés dont la pratique se modifie au contact de la technologie numérique et des réseaux. Citons parmi eux Christian Boltanski, dont le site personnel est exclusivement consacré à une performance en ligne (Storage Memory) (24), ou encore David Hockney, qui réalisa pour la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent une exposition entièrement conçue sur iPad et iPhone et envoyée à destination par courrier électronique (Fleurs fraîches, 2010-2011).

Le numérique est-il le futur de l’art ou l’art du futur ? Rien n’est moins sûr, tant la matérialité et l’unicité de l’œuvre influent sur sa valeur et, partant, sur les conditions qui mèneront à son acquisition et à sa conservation (ainsi que vient nous le rappeler l’actualité des salles de vente, où les sommes échangées pour des huiles sur toile confinent à l’invraisemblable). Mais l’interaction grandissante entre art et numérique témoigne que le « neuvième cœur » théorisé par Jacques Attali, qui s’est mis à battre il y a près d’un demi-siècle, innerve aujourd’hui tous les champs de l’activité humaine, y compris celui de la pratique artistique.