La poésie autrement

Depuis la collaboration ayant uni Félicien Rops au roman fondateur des lettres belges, La légende d'Ulenspiegel (1867) de Charles De Coster, la Belgique littéraire, en particulier celle des poètes, n'a cessé de se penser, de se percevoir, à travers le prisme des relations unissant les lettres aux arts visuels. Certes, ni la Belgique, ni la période contemporaine n’ont le monopole de l'intermédialité. L’écriture elle-même, faut-il le rappeler, est née avec la souplesse de l’image bien avant de se présenter comme la transposition d’un phonème dans un chiffre abstrait : l'idéogramme précède l'alphabet. L’invention de l’imprimerie, qui occupe une place singulière dans l'histoire culturelle belge si l'on songe à des figures comme Christophe Plantin et Jean Moretus, a eu pour effet d'évacuer l'exaltation plastique, la matérialité du langage, au bénéfice d’une réalité virtuelle, le contenu (1).

Les spécialistes de l'histoire de l'écriture ont montré que l’assèchement visuel de l'écriture entraîné par le signe alphabétique d'abord et par l'imprimerie ensuite a fini par susciter des réactions au premier rang desquelles il faut citer celle de Stéphane Mallarmé dont l’œuvre poétique et théorique est, on le sait, un des héritages majeurs sur lesquels le XXe siècle s’est construit. Marcel Broodthaers, figure emblématique de la poésie par d'autres moyens et auteur du Coup de dés. Image (1969), vit d'ailleurs en Mallarmé l'inventeur de la conception moderne de l'espace : une conception où le blanc joue un rôle signifiant dans le langage. La redéfinition des modalités visuelles de la communication écrite est un trait essentiel de la modernité (2). Il faut rendre grâce aux poètes. Ceux-ci sont les acteurs d’un remmaillage visuel du langage qui, en Belgique, constitue un chantier permanent dont la diversité et la récurrence, pour ne pas dire l’obsession et la hantise, posent tout de même quelques questions.

Comment comprendre la régularité avec laquelle les poètes francophones de Belgique s’interrogent sur leur propre mode d’expression ? De quel lieu surgit ce goût, très "belge" au fond, pour la subversion visuelle des normes linguistiques ? Comment écrire en utilisant des données différentes de celles qui régissent le champ linguistique ? Pour résumer toutes ces questions en une seule : comment écrire en sortant du cadre coercitif de l’alphabet tout en restant dans la logique interne d'un projet poétique ? Car il s’agit bien d’un projet poétique : ce que les poètes recherchent consiste à dépouiller la langue de sa fonction cognitive en accordant au support – le papier, la toile, l’objet… – et aux moyens – l’encre, l’objet, l’outil… – un rôle central d’où jaillit une « autre » écriture qui, sans rejeter une profondeur de contenu (à l'exception de Broodthaers), saisit d’abord le regard du spectateur avant de s’adresser à son intelligence. Ce que les poètes comprennent et réalisent, c’est qu'ils peuvent fonder leur démarche d'écrivain sur des catégories non linguistiques au premier rang desquelles se trouve la peinture.

Si Christian Dotremont, Paul Nougé, Marcel Broodthaers, et bien d’autres poètes avant eux, tels que Max Elskamp et Jean de Boschère, passent sans transition ni difficulté de l’écriture à l’image, c’est bien parce qu’ils restent à l'intérieur d’une démarche poétique. Cette nuance est essentielle. Lorsque Verhaeren, par exemple, songe à un « dessin littéraire » inspiré des arabesques de la calligraphie arabe afin de « rendre visible aux yeux la couleur et les lignes du poème » (3), il inscrit la poésie sur la voie d’une physique de l’écriture sans pour autant adopter une posture de peintre. Cette aspiration à un « dessin littéraire » annonce la démarche de Dotremont, sur lequel nous reviendrons longuement car l’invention du logogramme par ce dernier en 1962 n’est pas celle d’un peintre, mais bien celle d’un poète qui peint des mots pour se libérer des conventions typographiques.

En Belgique francophone, le recours poétique à des moyens extérieurs au champ linguistique découle d’une mise en crise de la langue, et plus particulièrement de la langue française. Le fameux Cahier bleu de Maurice Maeterlinck est l'expression radicale de cette méfiance ressentie par bien des écrivains belges (4). Ceci s’explique par diverses raisons liées à la situation géographique et culturelle du pays. Le prestige dont jouit la tradition de la peinture en Belgique compte pour beaucoup dans ce processus qui amène les hommes de lettres à se penser comme des peintres de l’écriture (5). D’autre part, on ne peut exclure que la relation entre le centre de la francophonie, Paris, et ses marges, dans lesquelles se trouve la Belgique, conditionne les formes d’énonciation poétique : mettre en avant une forme d'hédonisme pictural de l’écriture constitue, de la fin de siècle à aujourd'hui, un positionnement typique des écrivains belges dans le champ littéraire. Ensuite, le sentiment généralisé d’incertitude linguistique de poètes francophones (mais non français) vivant à un jet de pierre de Paris, motive également le passage à une communication visuelle vécue comme la compensation d’une origine illégitime puisque décentrée. En quelque sorte, le recours poétique à l’image est la réponse au malaise ressenti face à l’absence d’une langue authentiquement belge. Enfin, la marginalité d’un lieu éloigné des normes linguistiques associées au centre autorise quelques libertés, à commencer par celle d’agir sur la chair même du langage : l’écriture, ses outils, son support.

Les pages-images de la fin de siècle

En Belgique, l’émergence d’une littérature consciente de la dimension visuelle en jeu dans l’écriture repose sur des phénomènes précis parmi lesquels il faut citer la naissance du poème en prose au milieu du XIXe siècle et l’apparition du poème en vers libres vers 1880. Ces nouvelles formes constituent des données significatives dans la naissance d’une poésie visuelle. En effet, la disposition typographique de la prose et du vers libre modifie les schémas de mise en page. Désormais, la disposition du poème n’est plus régie par l’enchaînement des strophes.

Libérée de la rigidité d’une structure fixée par la rime, la phrase s’approprie la page selon un principe de composition qui repose sur un élément nouveau : le changement de statut du blanc. Celui-ci ne se borne plus à séparer des mots. Il s’affirme comme l’élément moteur d’une mise en espace de l’écriture. La volonté d’innovation qui est à l’origine du vers libre ne se situe donc pas seulement au niveau de la langue. Elle a trait également à la spatialité de l’écriture. Il ne s’agit pas seulement de rénover les formes de l’écriture. Les poètes se donnent aussi pour objectif d’exploiter autrement l’espace que celle-ci a occupé jusqu’alors. La page n'est plus seulement vue comme un outil nécessaire à la transmission d’un contenu, mais comme un lieu restituant à l’écriture une présence visuelle.

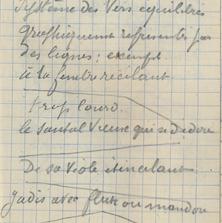

Chez Maeterlinck, cette mise en scène de l’écriture trouve sa première expression dans un essai de poème visuel inédit figurant dans l'agenda de 1887 où le jeune écrivain note un poème qui s’ouvre sur un vers de Mallarmé tiré du poème Sainte : « À la fenêtre recélant ». Maeterlinck ajoute un jeu de lignes à son travail de copiste. Un commentaire accompagne le tout : « Système de Vers équilibrés graphiquement représentés par des lignes » (6). On en déduira que l’absence de structure dans la composition d'une page génère un déséquilibre. Pour Maeterlinck, la page n’est donc pas tant un lieu neutre qu’une surface sensible. Penser la page, c’est prendre en considération le blanc nécessaire à l’inscription des lettres et des lignes. La page n’est plus une surface muette qu’il convient de remplir par du texte, mais un support où le langage fait l’objet d’une mise en espace. Cet essai de poésie visuelle restera toutefois lettre morte. En fait, à la fin du XIXe siècle, c'est dans la couverture de livre que la mise en scène de l’écriture va trouver un lieu d’expression privilégié. La couverture ornée se substitue à la reliure tout en magnifiant le livre dans l’éclat de sa surface. Enveloppe de protection autant que préliminaire visuel, elle prépare le lecteur à entrer dans l’univers du texte. Il s’agit toutefois de trouver, entre l'ornementation et le titre du volume, un accord qui n’infléchisse pas l’esprit du lecteur. La stylisation d’ornements empruntés aux règnes animal et végétal s’impose comme une voie qui sera poussée jusqu’à l’abstraction décorative, tandis que le traitement de la ligne prend une tournure art nouveau.

| 2 images | Diaporama |

Maeterlinck se montre particulièrement conscient des effets de sens qu'une couverture peut produire. Serres chaudes et La Princesse Maleine en sont l'expression. Formés de majuscules rouges imprimées dans une typographie moderne, les titres de ces volumes se détachent sur l’étendue blanchâtre du parchemin choisi pour composer des couvertures ornées par George Minne d’une vignette placée dans le coin inférieur droit. Ce dispositif opère comme un signal qui sonne l’entrée dans un lieu littéraire. Il constitue un portail visuel d’entrée dans le texte. Cette mise en page prend une signification particulière avec la couverture de La Princesse Maleine. Placée dans l'angle inférieur droit, la vignette dessinée par Minne se présente sous la forme d’une baie en plein cintre dans laquelle se trouve le buste de Maleine dont l'allure christique annonce un calvaire qui s’achèvera dans la mort. Celle-ci surgit comme le dénouement d’un processus invisible qui guide inéluctablement Maleine vers une issue funeste. Il est remarquable que ce que Maeterlinck appelle le « troisième personnage », acteur impalpable, jamais nommé, silencieux et omniprésent, se trouve visuellement transposé à travers la béance blanche qui sature la couverture du drame. Il est remarquable également que Minne inscrive la figure de Maleine dans l’iconographie du silence : la figure a une main posée sur les lèvres. C'est un code visuel bien connu. Le vide central de la couverture se lie ainsi à l’iconographie du silence pour signaler d'emblée que ce qui n’est pas prononcé fera sens.

Construire visuellement un texte passe aussi par la typographie. Celle-ci érige le dessin des lettres en lieu de fusion de l’image et du texte. La calligraphie orientale et l’édition anglaise ont constitué les éléments moteurs du développement de la typographie dans le domaine du livre. L'anglophilie de Maeterlinck n'est sans doute pas étrangère à son implication personnelle dans la conception de l'édition originale de ses premiers volumes. Diffusés via les salons artistiques et la librairie bruxelloise Dietrich & Co, les livres illustrés anglais ont joué, en Belgique, un rôle catalyseur. Une relation de filiation s'établit entre les livres produits par la Kelmscott Press fondée par William Morris en 1891 et les recueils qu'Elskamp réalise de façon artisanale à l’aide d’une presse qu’il apprend à manipuler avec Henry van de Velde, comme Enluminures (1898).

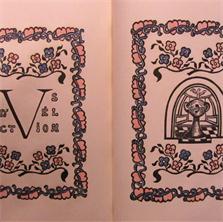

On doit à Elskamp d'avoir conçu, au tournant du siècle, trois livres xylographiques qui, dans l'histoire des lettres belges, constituent des contributions essentielles du point de vue de la spatialisation de l'écriture. Le premier de ces livres, Les Sept œuvres de miséricorde (ca 1898), est imprimé à vingt-cinq exemplaires par Elskamp lui-même. Le second volume, L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge, est publié en 1901. Enfin, bien que publié tardivement en 1923 avec des poésies, le recueil Sept Notre-Dame des plus beaux métiers comprend des gravures tirées entre 1903 et 1905, puis exposées en 1908 au Salon des Écrivains-Peintres ou les Violons d'Ingres à Bruxelles. L’imagerie populaire flamande constitue la source visuelle avouée de la production xylographique d'Elskamp. Cette filiation vernaculaire est évidente avec les Sept Notre-Dame des plus beaux métiers pour lesquelles la figure de la Vierge couronnée, représentée en pied selon un schéma de composition en forme de triangle, est directement empruntée aux images populaires de la région anversoise où vit Elskamp.

Avec L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge, le dispositif se complexifie. Cette fois, des mots se mêlent aux images. Gravés, ils sont « image ». Dans ce cas, comme Walter Crane l’a signalé à propos des livres de William Blake (7), lettres et figures n’apparaissent plus comme deux données distinctes par leur technique de reproduction respective : elles naissent désormais de la même encre qui recouvre une page ainsi conçue comme une totalité signifiante. Elskamp reprend à son compte la présence visuelle de la lettre valorisée au même moment dans d’autres domaines des arts appliqués. Sur chaque page de gauche, que l’on découvre au rythme des vingt-six lettres de l’alphabet, des syllabes de dimensions réduites bordent une initiale monumentale. Les mots que forment ces syllabes sont écartelés de part et d’autre de cette initiale. L’ensemble constitue un vers dont la disposition typographique court-circuite l’enchaînement phonétique des syllabes et brouille de la sorte la pratique de la lecture. L’écriture est donc d’abord un fait visuel. Sur chaque page de droite, Elskamp dispose une figure qui fait écho au vers. Toutes les pages sont pareillement enrichies d’un encadrement fait de cœurs enlacés et de guirlandes végétales. Ce dispositif évacue le sens linéaire traditionnel de la lecture et le principe de continuité phonétique qui lui est corrélatif : à livre ouvert, les pages se succèdent moins qu’elles ne se répondent pour former une unité visuelle. Elskamp amène ainsi le lecteur à parcourir la totalité des deux pages déployées s’il veut saisir le sens du texte intégré au dessin. Figures et mots s’associent en un jeu de va-et-vient. Ce recours à un langage de type idéographique fait de L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge une contribution exceptionnelle qui anticipe le développement de la poésie visuelle du XXe siècle.

C'est à la suite d'Elskamp qu'il convient de situer le poète, peintre et xylographe lui aussi, Jean de Boschère dont les Métiers divins (1913) sont d'ailleurs précisément dédicacés à l'auteur de L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge. Si Boschère a publié nombre de recueils de poésie illustrés par lui-même, c'est surtout la mise en page des poèmes des Métiers divins qu'il faut mettre en avant dans le cadre de cette contribution (8). On songe plus particulièrement à la composition des trois pages situées à l'entame du recueil des Métiers divins. Sur chacune de ces pages, cinq blocs typographiques à peu près équivalents sont placés dans une trame qui fait clairement écho au motif du damier disposé par de Boschère sur la couverture du recueil. À l'instar de L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge, ces pages offrent ainsi au lecteur un protocole de lecture souple, ouvert, combinatoire, et non plus horizontal et linéaire. C'est là un aspect que l'on va retrouver dans certaines pages du surréalisme.

| 1 image | Diaporama |

Le surréalisme, ou sortir de la littérature

La mise en espace de l'écriture dans le surréalisme qui émerge en Belgique en 1924 autour des tracts de Correspondance est essentiellement liée à la série des peintures-mots que Magritte réalise lors du séjour qu'il effectue en banlieue parisienne entre 1927 et 1930. On ne reviendra pas ici sur ce volet bien connu du surréalisme et qui dépasse les limites de notre contribution. En revanche, il faut bien admettre que l'histoire canonique du surréalisme belge largement dominé par la figure de Magritte a peut-être eu tendance à évacuer des expérimentations littéraires donnant pourtant à penser que, sur le plan de la spatialisation du texte poétique, certains auteurs, comme Paul Nougé et Camile Goemans, ont fait des propositions d'autant plus étonnantes qu'elles se trouvent être bien différentes de l'automatisme psychique pur cher à André Breton.

Privilégiant une écriture fragmentée, envisageant la poésie avec circonspection, précision, et avec un goût pour la discrétion qui les amène se désintéresser de l'édition même de leurs textes, les poètes surréalistes belges ont abordé la mise en espace des mots à travers diverses tentatives publiées, en fait, à titre posthume. Héritiers d'un symbolisme encore vivace au début des années 1920 et dans lequel ils ne se reconnaissent pas, Paul Nougé, Camille Goemans et Marcel Lecomte, à qui l'on doit la mise en route de Correspondance qui lance l'histoire du surréalisme en Belgique, partagent une même volonté de "sortir de la littérature", pour reprendre les mots de Lecomte. Les moyens pour opérer cette sortie divergent toutefois selon les poètes.

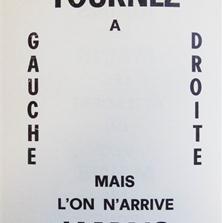

Si Lecomte pense que cette sortie de la littérature passe par la littérature elle-même, Nougé sera quant à lui enclin à emprunter au monde de l'image des éléments qu'il lui permettent d'envisager une poésie par d'autres moyens que ceux traditionnellement utilisés par les écrivains. La photographie fait partie de ces moyens que Nougé expérimente en même temps qu'il trouve dans la peinture de Magritte une image poétique sur laquelle il va prendre appui pour théoriser la notion d'objet bouleversant. Un peu avant, en 1925, Nougé avait rédigé un cycle de poème typographique qu'il intitule La Publicité transfigurée et qui sera publiée en 1966 dans une édition conçue par Marcel Mariën. En amont de La Publicité transfigurée, Nougé avait prévu de placer un avertissement qui commence comme ceci : "Les objets qui se présentent ici, il vaut mieux tenir pour fortuite leur assemblée, pour regrettable ce coudoiement, cet espace limité qui n'est pas à leur mesure. Mais la page qui dans l'instant les enferme, ne saurait les retenir. Un peu de craie ou de charbon, quelques caractères d'imprimerie, le jeu de la lumière sur l'écran, sur un nuage - on les voit envahir des étendues désertes mal fréquentées". Lecture verticale, jeu sur les noirs, variation dans la taille des caractères, rupture dans l'enchaînement des mots par la présence du blanc, agencement non linéaire du texte sont des moyens utilisés par Nougé pour faire du poème un objet bouleversant bien différent des calligrammes convenus qu'un autre poète belge, Odillon-Jean Périer, écrit dans les années 1920 également.

Goemans, qui participa à l'aventure de Correspondance, est l'auteur d'une production poétique au sein de laquelle se trouve un cycle resté dans le silence des archives jusque 1970 alors qu'il fut écrit en 1927. Dans LXTROPH (1927/1970), chaque page accueille six petits blocs typographiques disposés en deux colonnes sur une trame en damier qui rend possible de multiples sens de lecture. Pour assoir la plasticité de sa page, Goemans privilégie les majuscules, le caractère gras et n'hésite pas à couper les mots, même de façon phonétiquement inhabituelle, afin d'obtenir des blocs typographiques compacts.

J'écris donc je vois : Cobra et la peinture-mot

Contrairement aux peintures-mots peintes par Magritte entre 1927 et 1930, il ne s’agit pas, pour les poètes de Cobra, d’explorer les glissements de sens possibles entre le visible et sa représentation. Actif entre 1948 et 1951 en tant que groupe international fédéré à travers une revue (9), Cobra substitue à la forme fixe de Magritte un univers plastique mouvant basé sur le jaillissement discontinu d’un geste dont la spontanéité inspire la méfiance des tenants de l’abstraction géométrique.

Inscrire la création au cœur d’un partage entre écrire et peindre est l’un des apports majeurs de Cobra. Avec Jorn, Dotremont réalise ainsi plusieurs peintures-mots dans le contexte de la conférence du Centre de documentation sur l'avant-garde organisée à la Maison des Lettres de l'Université de Paris le 8 novembre 1948. La vision que Dotremont se fait de l’écriture comme le résultat d'une pensée en action s’enracine dans cette expérience initiale qu’il vit avec Jorn. Jusqu’à sa mort en 1979, Dotremont multipliera les œuvres à quatre mains avec des peintres tels que Balle, Alechinsky, Vandercam, Atlan, Corneille, qui offrent au poète l’occasion de vivre l’écriture comme une performance corporelle.

Les mots sont affirmés ici dans leur dimension formelle. Écrire passe par l’emphase expressive d’un geste qui rejette la forme comme aboutissement d’une idée préconçue au profit d’un sens de l’improvisation proche du Be-Bop. L’image est appelée à devenir texte, et le texte à se faire visible au fil d’un processus d’engendrement de l’un par l’autre décrit par Dotremont en ces termes : « peindre sa poésie de poète dans la peinture d’un peintre par de rapides échanges spontanément réciproques » (10). En fondant leur démarche sur un principe de simultanéisme spontané, Jorn et Dotremont ouvrent des perspectives nouvelles dans la dialectique du mot et de l’image. Au projet magrittien consistant à perturber les conventions de langage se substitue le désir d’exalter la plasticité de l’écriture. Pour Dotremont, la peinture-mot est une étape d’un va-et-vient permanent par lequel l’écriture naît de l’image et inversement. En affirmant le langage comme un jaillissement jubilatoire, c’est avec une logique picturale que Dotremont aborde l'écriture.

Détaché de la rigidité conventionnelle du caractère d’imprimerie, le mot s’affirme comme présence sensible à travers un goût pour le geste qui, durant les années d'existence de Cobra, ne rejette toutefois pas le principe de lisibilité. Spontané, expressif, le mouvement de la main métamorphose le signe alphabétique en signe plastique dans une effusion de matière picturale. Le sens des mots précède moins le geste qu’il ne s’y enracine. Il prend corps dans « une géographie physique de l’écriture » (11) dont l'exploration passe par un goût pour l’expérimentation comme foyer d’où faire jaillir le langage.

Cette voie de l’expérimentation amène peu à peu Dotremont à se dégager de l'engagement révolutionnaire qui avait caractérisé son entrée en littérature. Tandis que la volonté de lier avant-garde artistique et renouvellement social disparaît, la nature s’affirme comme un générateur de formes. Marcel Havrenne en avait fixé le principe au sein même de Cobra : "Il n’est pas impossible de retrouver dans la nature ou dans les constructions humaines, la forme des lettres ou même des mots entiers" (12). Dans cette perspective, le paysage livre ses éléments comme autant de signes transposables dans le champ de la création. La nature apparaît en cela comme une promesse, celle d’insuffler à l’écriture une dimension vitaliste. Il ne s’agit plus de s’insurger contre l’ordre social, mais plutôt d’épouser le flux d’une nature vierge de toute intervention humaine. Sur ce point, l’œuvre de Dotremont rejoint sa biographie. Sa vie durant, celui-ci se sentira appelé par les immensités naturelles qu’il transforme en un horizon poétique célébrant le grand Nord : les plaines enneigées de Laponie découvertes en 1956 et foulées à plusieurs reprises, le paysage primitif des tourbières exploré dans Fagnes en 1958, les berges ouvertes que la mer du Nord évoquées dans Digues en 1959.

En fait, cette expérience de l’écriture ramenée à sa matérialité première prend appui sur la lecture des essais que Gaston Bachelard consacre à la psychanalyse de la matière. Les textes de ce dernier conduisent les membres belges de Cobra à considérer que l'image ne constitue pas une fin en soi, mais l’expression ponctuelle d’une expérience vécue dans l’imaginaire. C'est sur cette base qu'en 1958 et 1959, en compagnie du peintre Serge Vandercam, Dotremont se consacre à plusieurs séries de travaux explorant la mise en scène l'écriture dans un espace pictural.

Lors d’une journée de novembre 1958, Dotremont et Vandercam s’attellent à la confection d’un recueil de poésies écrit en une journée : Fagnes. Ce recueil s’ouvre sur une déconstruction du mot qui donne son titre au livre. À la déconstruction du mot répond un dessin qui substitue l’évocation de la texture à la description du paysage. Aérienne, la ligne jaillit en s’articulant avec des flaques d’encre pour évoquer la matière organique qui constitue le sol tourbeux du plateau des fagnes. L'encre de Chine est appliquée sur un support en papier à l'aide d'une brindille taillée comme une plume. Ceci permet un vocabulaire graphique fait de ligne et de tache. Ces dessins constituent en cela le dispositif que Dotremont reprendra quelques années plus tard avec le logogramme.

|

| Christian Dotremont, Serge Vandercam, Qui se décagent à pas de souffle à tête ouverte sur le front des carreaux. |

Dans la foulée, Dotremont et Vandercam réalisent, en 1959, une série de onze monotypes et collages qu’ils baptisent Bouologismes. Le livre cède alors la place à un support obtenu par le collage de vieux papiers. Le dialogue du texte et de l’image s’opère ici à travers des expérimentations plastiques qui poussent la physique des mots jusqu’à la défiguration. L’écriture n’est pas exaltée. Elle est ravagée. Dans un esprit de nihilisme joyeux qui traduit le plaisir partagé de l’expérimentation, Dotremont multiplie les agressions : calcination, vernissage, collage, morsure, craquelure altèrent le support pour dépouiller l’écriture de son rôle cognitif.

La curiosité de l’expérimentation, le caractère jubilatoire de la création partagée conduisent Dotremont à poursuivre son travail d’inscription de l’écriture dans la matière à travers une série de sculptures informelles réalisées en terre glaise : Les Boues. Dans cette série, le pétrissage de l'argile s’opère au rythme discontinu des souvenirs qui affluent à mesure que la main travaille la matière. Le matériau est choisi pour sa souplesse car la terre glaise, humide et malléable, répond à la fluidité du psychisme, s’adapte au hasard de gestes abandonnés à une gestuelle libérée du contrôle de la raison. Sous l’incidence de la pensée de Bachelard, imaginaire, matière, écriture et geste se rencontrent pour faire naître ce qui apparaît comme des figures archétypales. De l’argile malaxée, pétrie, triturée, émergent un oiseau, un tronc noueux, une béance inspirée d’un volcan ouvert sur l’intérieur de la terre, un animal mythologique, une racine. Les mots interviennent dans ce processus. Mais il ne s’agit pas de défigurer l’écriture. Le feu n’est d’ailleurs plus utilisé pour brûler les mots, mais pour cuire l’argile. À mesure que la forme émerge des mains de Vandercam, Dotremont grave des poèmes à l’aide d’un clou comme pour se livrer à un travail d’appropriation de la matière par le langage. Les poèmes ne préexistent pas. Ils jaillissent des formes infléchies à la terre. Les mots entendent moins expliciter la forme qu’ils ne cherchent à se mettre en rythme avec les improvisations du geste. Chaque phrase est incisée dans la boue au terme d’une durée qui se confond avec une seule respiration : Enfange cristal de boue, Terre vole, Le centre de la terre crie et crache…

Dénouer l’écriture pour la renouer en dessin : tel est le projet des livres d'un jour que Dotremont réalise au printemps 1959 avec son comparse. Haies, [Le vent, s’il devient visible], Vues de mars, Pas. Correspondance privée, Fanges et Tache sont ces « livres d’un jour » composés de quelques doubles pages. La terre, encore elle, constitue l’élément déclencheur d’une réflexion poétique sur le langage. En quelque sorte, il s’agit d’enliser l’écriture dans la fange pour en extraire des mots gorgés de matière. Il importe désormais pour Dotremont que la parole fasse corps avec la substance dont elle a besoin pour s’incarner, et que le geste du poète s’approprie, comme à l’origine de l’écriture, le tracé physique des mots. Ceci explique pourquoi Dotremont se dégage de la typographie encore présente dans Fagnes au bénéfice d'une rhétorique visuelle fondée sur la ligne et la tache.

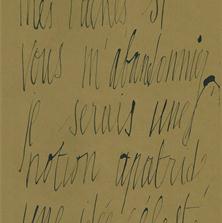

La tache prend aussi, à ce moment, pour Dotremont, une signification personnelle liée à la tuberculose dont il souffre et qu'il évoque sous le nom de "catastrophe" dans son roman autobiographique La Pierre et l’Oreiller, publié en 1955. La tache prend ainsi une charge existentielle dès lors que Dotremont l'associe aux béances noires visibles sur les radiographiques de ses poumons. On comprend que le livre d’un jour intitulé Tache occupe une place singulière. Il rend compte de ce lien qui se tisse peu à peu entre la tache comme « cri de la main » (13) cher aux années Cobra et la trajectoire personnelle d’un Dotremont désormais fragilisé, troué, taché : « Taches, je suis une ligne qui est tracée par vous » lit-on dans ce livre d'un jour. La tache est le signe de la "catastrophe", comme le montrent les radiographies des poumons, et cette "catastrophe" est vécue comme un moteur d’écriture. Inscrire la maladie dans la dynamique d’un projet poétique trace une voie qui amène Dotremont à repenser l’écriture par la tache. Cobra n’avait pas remis en question la lisibilité des mots dans la peinture. Avec la « catastrophe » comme prisme par lequel Dotremont perçoit le monde, la situation change. Dotremont va ainsi passer du projet d’écrire la catastrophe, dans son roman La Pierre et l'Oreiller, à celui de catastropher l’écriture. L’invention du logogramme – littéralement : « dessin de mot » – en 1962 découlera de cette inversion poétique spectaculaire marquée par le sentiment d’une urgence existentielle provoquée par la maladie.

La naissance du logogramme en 1962 s'inscrit toutefois dans le prolongement des recherches entreprises dans le cadre de Cobra. En 1950, dans le texte Signification et sinification publié dans Cobra, Dotremont relate qu’une page manuscrite retournée du recto au verso et de gauche à droite révèle une écriture d’apparence orientale détachée de « la barbarie abstraite des lettres latines » et de la « dictature de l’imprimerie ». Il est donc déjà inscrit dans la logique du logogramme. « La vraie poésie », conclut-il, « est celle où l’écriture a son mot à dire » (14). Abolissant la frontière entre l’acte d’écrire et celui de peindre, Cobra avait ouvert la voie d’une recomposition picturale de l’écriture. L’emphase du geste et l’exaltation de la matière avaient libéré l’écriture de ses formes figées dans le caractère d'imprimerie. Le principe de simultanéisme spontané avait entraîné une synergie dans le flux et le reflux des mains qui peignent et écrivent. Une synergie pulsionnelle, un accord profond, certes, entre écriture et peinture, entre deux rythmes, mais pas une synthèse ni une fusion. Dotremont mettra plus de dix ans pour parvenir à unir écriture et image en une seule et même assomption poétique : « Mon but », écrit-il au sujet du logogramme, « est l’unité d’inspiration verbale-graphique ; mon but est cette source » (15).

À l’aspect conventionnel des signes alphabétiques figés dans l’hiératisme impassible de leur rigidité typographique, Dotremont décide d’opposer la vie d’une écriture manuelle entièrement rendue à la liberté de ses formes à travers l’improvisation d’un geste servi par la fluidité de l’encre de Chine. Avec le logogramme, il s’agit de se saisir de l’écriture, d’en modifier les formes, pour incarner une pensée poétique dans des signes alphabétiques tracés sans pour autant chercher à satisfaire l’exigence conventionnelle de la lisibilité. Dotremont s’en explique dans une lettre adressée le 28 septembre 1971 à Emile Langui : "Dans les peintures-mots, le texte était tracé très soigneusement et lisiblement, en général, tandis que dans les logogrammes mon écriture est libre, je ne me soucie pas de lisibilité, et j’aboutis à une « lisibilité » de « dessin » ; je laisse d’ailleurs le spectateur libre : il peut ne voir que le « dessin », c’est-à-dire le graphisme, et il peut, s’il le veut, lire près du logogramme le texte de celui-ci, que je récris, après coup, en petites lettres lisibles" (16). Le logogramme cherche donc moins à ravager l’écriture qu’il n’entend la transfigurer en agissant sur ses formes. Métamorphosée en présence sensible, l’écriture du logogramme se détache de la forme conventionnelle des lettres. Elle émancipe le langage de sa fonction cognitive pour saisir le regard dans le jeu des formes magnifiées par les blancs.

Entre 1962, date du premier logogramme, et 1979, année de la disparition de Dotremont, de multiples voies sont empruntées. En effet, Dotremont varie les supports, bien que le papier blanc ait été privilégié. Il diversifie également les techniques, les modes de compositions et les formats. À partir du début des années 1970, les dimensions prennent une ampleur, voire une monumentalité. L'évolution dans la pratique du logogramme laisse supposer une volonté de réduire encore l'écart entre poésie et peinture. Dotremont opère en cela progressivement un transfert du statut de poète à celui d'artiste. Ce transfert du champ littéraire vers le monde de l'art est au cœur de la démarche entreprise à peu près au même moment par Marcel Broodthaers en 1964 au départ d'un constat linguistique toutefois quelque peu différent de ce qu'on avait pu lire dans Signification et sinification.

Broodthaers et le moule des mots

Le recensement des écrits complets de Broodthaers montre que la place de l’écriture a été permanente dans une œuvre que les commentateurs ont pris pour habitude de faire démarrer non pas en 1945, date du premier texte publié, mais en 1964. Ce point de vue trouve son origine dans un fait précis : l’encastrement de quelques dizaines d’exemplaires du recueil Pense-Bête (1964) dans une base de plâtre, par Broodthaers lui-même, le jour du vernissage de sa première exposition personnelle en 1964. C’est un acte fort, il est vrai, qui fut une étape déterminante dans la vie artistique de Broodthaers, même si le public présent au vernissage ne s’est curieusement pas étonné d’assister à la négation, par un poète, de sa propre production poétique. Il n'en fallait pas davantage pour amener la critique à voir la première exposition de Broodthaers comme le terme d’une carrière poétique sommaire et le commencement d’une œuvre de plasticien.

Un texte intitulé Art poétique ouvre Pense-Bête. Étonnement peu commenté, ce texte est pourtant essentiel pour saisir la démarche entreprise par un poète ayant décidé d'entamer une carrière artistique sur base d'une conviction selon laquelle le monde de l'art serait plus rentable et offrirait davantage de visibilité que le champ de la littérature poétique. Dans ce texte, Broodthaers avance un postulat manifestement hérité d'une œuvre capitale à ses yeux, à savoir La Trahison des images dénoncée par Magritte en 1929 : l’impossibilité d’exprimer l’exacte nature des choses par le langage. Pour Magritte, nommer est un leurre. En fin dialecticien, Broodthaers constate que ce leurre se révèle paradoxalement proportionnel à la précision formelle du discours : « Les ouvrages juridiques souvent excitèrent mon imagination. La place que le mot y occupe est une place nette. L’ambiguïté du Droit tient sans doute à l’interprétation du texte : à l’esprit et non à la lettre. Le mot dans les codes brille comme un solitaire. Eh bien voilà qui me passionna depuis que je sus lire ». Le poète poursuit en donnant un extrait de « [son] livre de chevet : Chapitre VII. Des outrages publics aux bonnes mœurs » (17). Il est pour le moins remarquable que l’ouvrage érigé par Broodthaers en modèle littéraire soit le code pénal. Ceci appelle plusieurs remarques.

Premièrement, on comprend que, par son caractère transgressif, l’emplâtrage de Pense-Bête se présente comme un « outrage public aux bonnes mœurs ». Cela signifie que cet acte à connotation « biblioclaste », loin d’enterrer la poésie, découle au contraire de ce qui constitue, en somme, une confession de poète : sera poétique ce qui s’inscrira dans la négation des conventions. C’est le cas d’un emplâtrage de recueils de poèmes. La transformation du solde de Pense-Bête en objet esthétique apparaît en cela comme l’accomplissement d’un programme contenu précisément dans les pages du recueil emplâtré.

En second lieu, il convient de s’interroger sur la nature de cet « art poétique ». Au sens où l’entend Broodthaers, celui-ci fonctionne comme une dialectique. Plus les mots sont précis, nets, et la phrase orfévrée, ciselée, c’est-à-dire proche d’une écriture juridique, et moins le propos serait saisissable, et donc potentiellement conflictuel puisque soumis à un processus interprétatif non limité. La clarté du message se délite, paradoxalement, dans la précision exacerbée de la forme. L’extrême soin formel apporté au discours donne au contenu de ce discours un hermétisme dont Broodthaers trouve un exemple dans les volumes juridiques. Tel est le mode sur lequel seront écrits les textes des Poèmes industriels, des lettres ouvertes, des cartons d’invitation donnant corps à une rhétorique administrative que l’artiste ne manquera pas de cultiver lorsqu’il ouvrira les multiples « Sections » composant le Département des Aigles de son Musée d’Art Moderne.

On déduira de ce qui précède que l’art poétique de Broodthaers se fonde, d’une part, sur la conviction que la transgression est une dimension constitutive de la poésie, et d’autre part, sur un mouvement dialectique selon lequel l’évidence de la forme accroît l’opacité du sens. C’est dire à quel point il convient de saisir les textes de Broodthaers à travers l’espace médiatique et le contexte esthétique qui ont configuré leur support, leur genre, leur diffusion, leur mise en forme, et pour une partie d’entre eux, leur disposition à malmener les prescriptions formelles. Au même titre que Dotremont passe du récit de la catastrophe – celle de sa maladie, dans La Pierre et l’Oreiller – à une attitude consistant à « catastropher » l’écriture, on pourrait dire que Broodthaers passe de la poésie à un projet de nature poétique dans la mesure où il consiste à dépouiller la langue de sa capacité à communiquer un contenu. Retirer à la langue son pouvoir de communication passe, pour Broodthaers, par une spatialisation de l'écriture où les mots sont réduits à leur enveloppe formelle.

Les œuvres qui suivent immédiatement l’emplâtrage de Pense-Bête nous semblent devoir être situées en relation avec la conception de l’énonciation poétique que nous venons de décrire. On songe ici, bien sûr, aux accumulations de coquilles de moules qui occupent Broodthaers en 1965 et 1966. Ce passage du mot à la moule peut surprendre. Mais à y regarder d’un peu plus près cependant, il n'a rien de fortuit. Car pour Broodthaers, la moule partage avec le mot le privilège de l’ambivalence. D’une part, comme le mot, la moule possède un contenu, en l’occurrence le mollusque. D’autre part, elle se situe aussi du côté « du » moule, au sens d’une matrice ayant pour fonction et vocation de produire une forme, c’est-à-dire la coquille, ou le signifiant, si l’on préfère un terme linguistique. Cette double nature de la moule est précisément ce que signale Broodthaers dans les Théorèmes repris dans le catalogue de l’exposition Moules Œufs Frites Pots Charbon : « Une moule cache un moule et vice-versa ». Tout semble indiquer que Broodthaers ait vu dans la moule la matérialisation de cette ambivalence qu’il avait perçue dans le mot. C’est par cette voie linguistique que l’artiste arrive à un art de l’objet. La moule offre à Broodthaers la possibilité de s’approprier le réel dans une perspective sémantique reposant sur le constat, manifestement hérité de La Trahison des images de Magritte, selon lequel l’extrême précision de la forme ne peut en rien garantir l’évidence du contenu. Ce constat, établi poétiquement dans Pense-Bête en 1964 et exploré plastiquement à travers le motif de la coquille (de moule ou d'œuf, c'est selon) en 1965-1966, amène Broodthaers à envisager la spatialisation du texte poétique à travers un grand nombre de propositions. On se limitera ici à trois exemples.

On songe tout d'abord à l'installation littéraire intitulée Le Corbeau et le Renard présentée à Anvers, dans la Wide White Space Gallery, du 7 au 24 mars 1968. Parmi les pièces composant cette installation se trouve un film projeté sur un écran composé d'un extrait de la fable de La Fontaine. Cette superposition d'un film montrant un mélange d’objets et de texte sur un écran composé lui aussi de texte crée un brouillage visuel qui rend l’écriture illisible et l’image difficilement perceptible. La mise en scène de l'écriture va dans un sens opposé à la lisibilité du texte. Elle a pour but de nier la fonction de communication du langage par l'aspect image de l'écriture.

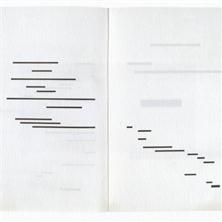

Le Coup de dés. Image que Broodthaers réalise en 1969 constitue également un cas de figure particulièrement remarquable de spatialisation d'un texte poétique. Ce livre d'artiste a été conçu dans le cadre de l’Exposition littéraire autour de Mallarmé organisée en 1969 par Broodthaers à la Wide White Space Gallery. La couverture et le format de l’édition de 1914 sont fidèlement repris. Le texte de Mallarmé, contrairement à une opinion souvent émise au sujet de cet livre d'artiste, n’est pas nié puisqu’il est recopié, de façon linéaire et en exergue. Broodthaers respecte rigoureusement la disposition spatiale du texte de Mallarmé, mais les phrases sont remplacées par des bandes noires. Délestée de la présence des mots, l’écriture est ramenée ici à la spatialité de son inscription dans une page devenue image. Broodthaers exalte ainsi la dimension visuelle inhérente au texte de Mallarmé. En substituant le poème à l’image du poème, il entérine ce que Mallarmé avait inauguré avec Manet : le devenir de la poésie est lié à l'espace. Le Coup de dés. Image est ainsi l'expression du point de vue de Broodthaers selon lequel Mallarmé a inventé la conception moderne de l’espace où le vide, l’intervalle, la marge font partie du processus de communication.

| 1 image | Diaporama |

Enfin, dernier exemple, Un Jardin d’hiver est un livre que Broodthaers publie en 1974 dans le contexte d’une exposition collective. Ce livre se présente comme un catalogue typographique montrant des polices de caractères (18). Fount Schemes, Onyx, Palace Script, Univers Bold Condensed sont quelques-unes de ces polices dont l’ensemble compose ainsi une gamme de formes. Dans un tract qu’il a distribué dans les salles d’exposition, Broodthaers s’est référé à ce catalogue typographique : « De nouveaux horizons se dessinent. Je vois venir à moi de nouveaux horizons et l’espoir d’un autre alphabet (voir catalogue) ». Cet « autre alphabet » n’est pas fait de lettres imaginaires. C'est un répertoire formel. Le Jardin d’hiver montre que le mot, démultiplié en constellation typographique, se réduit à une forme qui se forme dans sa propre forme, au même titre que la moule se moule dans son propre moule. On retrouve ici la préoccupation poétique première de Broodthaers : nier la dimension sémantique de l’écriture par le biais d’un excès de clarté formelle. Il s’agit de ramener l’écriture à une sorte de degré zéro, à une sorte d’hypertrophie du signifiant, c’est-à-dire à un répertoire typographique où le sens du mot s’épuise dans le tracé de ce mot, où la lettre ne renvoie qu’à sa propre apparence. La multiplication de polices d’imprimerie et la variation sur le corps des caractères contribuent à faire de l’écriture un jeu tautologique purement décoratif dont les règles trouvent leur origine dans le motif de la coquille : la forme masque un vide. Le mot est une coquille brillant dans l’évidence formelle de sa clarté typographique, mais une coquille creuse, au même titre que la coquille de moule est une matrice vide et sans autre finalité que celle de sa propre reproduction.

Aujourd'hui

Cette négation poétique du langage par le biais d'une tautologie formelle a sans doute quelque chose de l'air du temps. Elle ne sera chère qu'à Broodthaers, ou à peu près, et ne touchera guère le monde littéraire. Pour bien des poètes francophones de la génération suivante, il sera question de tirer profit des effets sémantiques pouvant être produits par la mise en scène des mots dans la page. Nous n'entrerons pas ici dans la question du livre d'artiste, ni dans celle du recours aux mots par les artistes contemporains dans la mesure où il est question ici de la spatialisation du texte poétique. On se contentera d'identifier quelques orientations sans pour autant prétendre épuiser un corpus qui dépasse largement les limites de cette contribution (19).

D'une part, il semble que la picturalisation de l'écriture manuscrite ait survécu à Dotremont, disparu en 1979. On pense au graphisme lettriste d'André Lambotte et à l'alphabet musical de Jacques Calonne, deux compagnons de route du fondateur de Cobra. On peut également citer les chimigrammes de Pierre Cordier, qui explorent moins l'écriture en tant que telle que l'image déformée, lointaine, des mots. On pense également à certaines pages de Frédéric Baal, de Sophie Podolski, et d'une certaine manière, à Jack Keguenne dont les "calligraphismes" font écho à Dotremont autant qu'aux alphabets imaginaires de Michaux.

| 1 image | Diaporama |

D'autre part, parallèlement à la peinture de l'écriture, on voit que la spatialisation du vers libre dans des configurations visuelles surprenantes ou inhabituelles, rappelant par ailleurs les jeux typographiques appréciés par les surréalistes et avant eux par Boschère, a pu tenter plusieurs poètes belges actuels. On songe ici à Eugène Savitzkaya (Masculines, 1974), également auteur d'une production plastique, à Christian Hubin (Laps, 2004) et à Vera Feyder. La disposition de la typographie ne répond ici à aucune exigence iconique. Il ne s'agit pas de composer un dessin figuratif avec des mots, mais bien de placer librement les syntagmes en jouant librement du blanc : glissement horizontal, élan vertical, chute dans le blanc, retraits, prolongements et fuites sont autant de moyens visuels utilisés afin de produire des effets d’accélération, de suspension et de ralentissement de la lecture.

Enfin, dans certains cas, le lecteur se trouve face à des poèmes, ou à des fragments de textes glissés ici et là, présentant une mise en place de la typographie selon une logique relevant, cette fois, d'une forme de calligraphie iconique. Il s'agit de tentatives rares mais suffisamment permanentes que pour être citées, discrètes mais immédiatement repérables, comme par exemple le bloc typographique mis subitement de façon oblique dans le roman L'Oculiste noyé (2000) de Patrick Roegiers. L'agencement calligraphique peut apparaître comme étant simple visuellement, mais il est souvent teinté d'humour, voire de dérision si l'on songe au truculent Degré zorro de l'écriture (1978) dans lequel son auteur, Jean-Pierre Verheggen, multiplie les effets de mise en page.