Note de l’auteur

L’auteur tient à remercier pour leur aide précieuse Manuel Couvreur, Stéphanie Fruzzetti, Françoise Lempereur, Éric Mathot, Jean-Pierre Smyers et Élise Van Schingen. Merci à Judith Dubois, Maud Duchesnes, Gauthier Gilissen, Florian Massut, Natacha Prignon, Margot Potelle, Nadine Hermann, étudiants en musicologie qui ont pisté certaines institutions et/ou certains acteurs mentionnés ici. Merci également aux collectionneurs et aux institutions qui ont autorisé les différentes reproductions qui figurent dans cet article.

Introduction

Les innombrables publications qui documentent depuis un siècle la Grande Guerre ont encore crû de manière importante depuis que les commémorations du centenaire ont débuté (1). Elles permettent de constater que l’histoire militaire, qui a longtemps dominé l’historiographie, a peu à peu été complétée par une histoire économique, sociale et culturelle avec notamment un intérêt croissant porté aux objets de la vie quotidienne, au rôle des civils ou aux productions artistiques. La musique était un peu restée le parent pauvre de cet intérêt jusqu’à ces dernière années, marquées par la multiplication d’ouvrages généralistes ou spécialisés (2) ainsi que par une abondante production discographique (3).

Si ces travaux et ces enregistrements récents comblent un vide, ils introduisent d’autres biais en ce qu’ils se concentrent majoritairement sur la situation des « grands » pays voisins de la Belgique, sur la musique des élites ou sur les pratiques musicales des soldats (4). On s’y demande ce qu’ont fait les compositeurs savants, les musiciens d’orchestres, les enseignants des conservatoires, leurs élèves où les grands solistes ; on évalue la transformation de leur art, les pratiques musicales permettant de galvaniser ou de réconforter les troupes, mais on s’intéresse peu à la musique du quotidien, à la musique vue d’en bas, à tous ces répertoires que goûtait et appréciait la population des villes et des villages en territoires occupés. Quantitativement, cette musique « populaire » était pourtant la plus présente. En dépit des contraintes et parfois des interdictions, les compositeurs ont continué à écrire, les musiciens à jouer et les mélomanes à fredonner ou à rêver de soirées et de bals. C’est cette production importante qui sera d’abord envisagée ici, avant d’évoquer la situation des institutions officielles, civiles et militaires, et de leurs représentants.

Musique populaire dans la Belgique occupée

Un paysage sonore en mutation

|

| Fig. 1 – Vincent Scotto (musique), Jean Rodor (texte), [s.n.] (illustration), Sous les Ponts de Paris. |

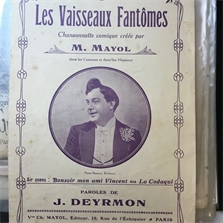

En matière de musique « populaire » ou de musique « légère », comme on appelait alors tous les répertoires destinés au divertissement, le paysage sonore belge est dominé par la chanson française et le compositeur que l’on entend partout est Vincent Scotto, un jeune marseillais qui enchaîne les succès. On lui doit des titres comme le très célèbre Sous les Ponts de Paris (1913) (Ill. 1), Le cri du Poilu (1916) ou Elle prend l’boulevard Magenta (1916). Il n’est évidemment pas seul. À ses côtés, Camille Robert avec Quand Madelon (1914), Louis Izoird avec La caissière du Grand Café (1914), ou Albert Valsien avec Bou-Dou-ba-da-Bouh ! (1913) fournissent de nombreux succès durables. Leurs noms ont cependant tendance à s’effacer soit devant ceux des paroliers, soit – et c’est de plus en plus fréquent – devant ceux des interprètes. Félix Mayol, Resca (pseudonyme d’Alexandre André Ménager), Alibert, Dranem (pseudonyme d’Armand Ménard), Esther Lekain, Henri Dickson (pseudonyme d’Elias Cohen), Mistinguett et surtout Harry Fragson (pseudonyme de Léon Philippe Pot) deviennent les véritables vedettes de ce début de siècle. Fragson, en particulier, né de mère belge et de père anglais mais actif surtout en France, connut une extraordinaire renommée avant sa mort tragique en 1913. Son œuvre d’auteur compositeur et interprète anticipe donc le conflit, mais elle en constitue un peu la bande sonore avec de grands succès tels que Reviens ! (1910), Si tu veux… Marguerite (1913) ou Je connais une blonde (1912), adaptation du titre There’s A Girl in Havana (1907) d’Irving Berlin.

En Flandre, si la culture francophone est très populaire, l’influence hollandaise se fait aussi sentir et l’espèce d’alter ego de Vincent Scotto est Albert Bol, humoriste, acteur de revue et chanteur d’opérettes (5). Pendant la guerre, il se fait connaître avec l’un de ses premiers enregistrements Landstorm marschlied (1915). On peut aussi citer Maupie Staal, un chanteur de cabaret qui se lance également dans les œuvres de circonstance, notamment avec O, dat Oorlogsbrood (1917). Le duo le plus populaire fut cependant celui que formèrent Dirk Witte et Jean-Louis Pisuisse avec des chansons comme Aspirine (1915), De peren (1915) et surtout Mens, durf te leven (1917) et Het wijnglas (1918). De rares collaborations entre artistes flamands et hollandais voient aussi le jour comme pour Een Lied voor de Koning Albert dont la singularité vient avant tout de la rencontre entre la compositrice hollandaise Catharina van Rennes et le sulfureux poète et activiste belge René De Clercq qui, tout en restant profondément royaliste, fut un chantre du nationalisme flamand.

Ce qu’il convient surtout de signaler – et qui a souvent été négligé par l’historiographie – c’est qu’avant le conflit, les répertoires en provenance des pays germaniques sont extrêmement populaires. Non seulement les Allemands sont présents en nombre dans notre pays et possèdent leurs écoles et leurs associations culturelles, mais surtout, depuis la guerre de 1870, le pays est devenu une sorte de no man’s land où les artistes allemands accusés de francophilie et les artistes français taxés de germanophilie peuvent dialoguer sans susciter l’opprobre de leurs pairs (6). Les cafés, cafés-concerts et salles de spectacles tenus par des Allemands sont donc nombreux (7). Si la plupart d’entre eux sont victimes d’ostracisme dès le début du conflit, les répertoires qui y sont interprétés font partie du paysage sonore. Ce qui domine, ce sont d’une part les schlager (airs de variété) extraits des opérettes viennoises ou berlinoises diffusées par le biais d’extraits traduits et présentés dans des versions pour voix et piano (8) et d’autre part les musiques de salon dont les allemands étaient les champions (9).

|

| Fig. 2 – Gustav Reichardt (musique), Ernst Moritz Arndt (texte), [s.n.] (illustration), Was ist des Deutschen Vaterland ? |

Une fois que le conflit débute, les sociétés musicales évincent ces compositeurs de leurs répertoires, mais leurs mélodies persistent dans les divertissements organisés pour les soldats allemands. On continue à les entendre mais plutôt dans la bouche des soldats en garnison dans les différentes villes du pays et qui, lors de leurs permissions, ne se privent pas de les entonner dans les lieux de divertissement qu’ils fréquentent. À cela s’ajoutent les musiques officielles du régime prussien. Marches militaires et chansons patriotiques résonnent dans les villes et les villages traversés ou occupés par la soldatesque. Le 26 septembre 1914, la veille de la bataille d’Alost, Petrus Van Nuffel écrit ainsi dans son journal : « De zware botten dreunden op de kassei […] en ieders oogen keken in die van een officier. Met het rumoer van honderden dansende pagadders weergalmde uit duizenden monden het Duitsch staplied : Was ist des Deutschen Vaterland ? (Ill. 2) » (10). La mélodie, répétée à de multiples reprises pour accompagner ce très long inventaire des régions germaniques, imprégna sans doute des milliers de mémoires belges, même les plus rétives.

Cette culture tricéphale est très enracinée encore dans les pratiques du XIXe siècle, mais l’évolution du paysage sonore se fait surtout par la prégnance croissante de la culture anglaise et américaine. L’Angleterre abreuve le continent de musiques de divertissement et sert de trait d’union avec les Etats-Unis notamment par le biais d’éditeurs comme Francis Day implanté dans plusieurs pays. Sidney Barnes, Herman Darewski, Herman Finck, Archibald Joys, Albert Ketelbey, Horatio Nicholls, Haydn Wood sont les anglais les plus présents, mais de nouveaux noms américains deviennent familiers aux oreilles belges. Grâce à leur talent mélodique hors norme, Irving Berlin et Jerome Kern vulgarisent des danses issues de la culture afro-américaine comme le ragtime ou des danses basées sur des mouvements d’animaux telles que le grizzly bear, le turkey trot ou le fox-trot. Toutes sont apparues peu avant le conflit et si leur popularité génère une véritable panique morale dans les cénacles bien pensants, celle-ci ne fera qu’augmenter leur pouvoir de séduction. Dans ces répertoires à danser aussi bien que dans les ballades romantiques qui deviennent la marque de fabrique des compositeurs américains, la guerre semble loin. Mais lorsque le président Wilson décide de l’entrée en guerre de l’Amérique, la plupart des artistes appuient sa décision et composent des œuvres de circonstance dont certaines traversent la Manche voire l’Atlantique. C’est le cas de Belgium put the Kibosh on the Kaiser (1914) (La Belgique arrête le Kaiser) de Mark Sheridan ou des multiples adaptations de succès américains. Meet me Tonight in Dreamland (1909) devient Gevloekt zy de Oorlog dans l’interprétation de Willem Kila ; Over there (1917) composée par Georges Cohan au lendemain de l’entrée en guerre des États-Unis se transforme en Laat maar gaan dans l’interprétation d’Albert Bol et en Par là-bas dans celle, bilingue, d’Enrico Caruso.

En Belgique, ces échanges, voire ces chocs culturels sont évidemment favorisés par la présence de soldats ou de prisonniers français, anglais, australiens, canadiens, américains, à laquelle il faut ajouter des déplacements de populations et une immigration russe qui débute avant la révolution de 1917 (11).

Les compositeurs belges de musique « légère »

Si l’on écoute majoritairement de la chanson française et néerlandaise ; si l’on entend, parfois malgré soi, de la musique allemande et si l’on commence à se laisser séduire par certaines partitions anglaises et américaines qui passent sous le manteau, les compositeurs de Belgique ne sont pas en reste, même s’ils sont souvent moins connus et parfois plus difficiles à identifier que leurs homologues étrangers. C’est que leurs œuvres ont été longtemps négligées, voire déconsidérées. Elles n’ont par conséquent pas fait l’objet de campagnes de collecte ou de conservation. Ce n’est qu’une cinquantaine d’années après la fin du conflit que cette préservation a débuté sous l’impulsion d’une poignée de collectionneurs, d’amoureux du patrimoine, de musiciens, d’universitaires ou d’érudits. Marc Danval, Jacques Vanderschueren, Roger Pinon, Roger Hessel, Éric Mathot ou Françoise Lempereur ont ainsi constitué des collections importantes dont certaines ont été intégrées à des institutions publiques (12).

|

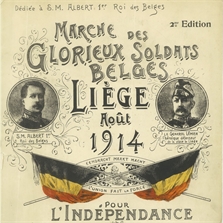

| Fig. 3a – Willem–Jan Paans (musique), Gaston Girard–Deval (texte), [s.n.] (illustration), Marche des glorieux soldats belges. |

|

| Fig. 3b – Willem–Jan Paans (musique), Gaston Girard–Deval (texte), [s.n.] (illustration), Marche des glorieux soldats belges. |

Si ce désintérêt a affecté tous les compositeurs de musique « légère », les compositeurs belges ont dû affronter un second handicap. Contrairement à leurs homologues de France, de Hollande ou d’Angleterre, composer dans la Belgique occupée, c’est composer sous la censure. Le 13 octobre 1914, le gouverneur général de Belgique, Colmar von der Goltz avait en effet signé un arrêté instaurant la censure. Il fut publié deux jours plus tard dans le Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, avec effets immédiats (13). Les chansons nationalistes sont interdites et toute nouvelle parution doit être validée par une commission avant d’être diffusée. Les contrevenants, qu’ils soient éditeurs, interprètes, compositeurs ou paroliers, s’exposent à de lourdes sanctions. Une Marche des glorieux soldats belges de Willem-Jan Paans pour la musique et Gaston Girard pour le texte, fut saisie par les Allemands le 18 janvier 1915 et l’éditeur condamné (Ill. 3a). Cette discrimination entre les occupants libres de leur voix et les occupés obligés de rester muets suscita cette réaction en 1915 : « Dans les cafés de leur pays, les Teutons peuvent monter sur les tables afin de mieux chanter la haine de l’étranger. La nôtre doit se taire et demeurer enfermée. Elle en devient féroce » (14). Mais la censure devint aussi un instrument publicitaire. Pour certains éditeurs, compositeurs ou paroliers, une interdiction était un signe d’honorabilité et de résistance. Il n’est pas rare que des partitions interdites en Belgique aient ensuite été imprimées et vendues dans un pays libre avec une mention signalant qu’elles avaient déplu à l’occupant (Ill. 3b). Les programmes des concerts font l’objet d’un contrôle tout aussi minutieux et lorsqu’ils sont validés, il est stipulé que « les représentations doivent respecter strictement le programme soumis et les textes approuvés » (15) (ill. 3c).

| 1 image | Diaporama |

Une des manières de contourner la censure consista pour de nombreux artistes à user de pseudonymes très à la mode dans les milieux des cabarets et des cafés-concerts. Ceux-ci permettaient non seulement de brouiller les pistes vis-à-vis de l’occupant, mais ils avaient aussi l’immense avantage de servir de paravent pour des auteurs qui, souvent par goût et parfois par nécessité, s’étaient lancés dans la production de musique « légère » alors même qu’ils occupaient des postes dans des institutions « savantes » prestigieuses. C’est le cas du liégeois Chrétien Rogister, violon solo à l’opéra de Nice, mais qui vécut une vie parallèle en composant sous le pseudonyme de Caludi. Son frère, Jean Rogister fit de même alors qu’il était professeur de violon alto au Conservatoire de Liège et qu’il possédait déjà une excellente réputation de compositeur post-franckiste. Sous le pseudonyme romantique de Jedyll dont les lettres mêlaient son prénom à celui d’une étudiante avec laquelle il entama une liaison durant le conflit, il écrivit une quarantaine de pièces « légères ». Ces pseudonymes rendent les recherches difficiles, même si les moyens électroniques (16) et quelques initiatives privées (17) permettent aujourd’hui de faciliter certaines identifications.

Enfin, notre méconnaissance de ces répertoires peut s’expliquer par des raisons plus structurelles. Rares sont les compositeurs belges dont le succès franchira les frontières. Comme ce sera le cas tout au long du XXe siècle, on peut expliquer cette situation par la faiblesse des réseaux de distribution des éditeurs, en particulier en temps de guerre ; par la taille trop réduite d’un marché national qui ne permet pas aux auteurs de vivre de leur plume ; par la faible, voire très faible production de compositeurs, dont certains n’ont apparemment écrit que l’une ou l’autre œuvre ; par la concurrence de la production musicale venue de Hollande, de France et bientôt d’Angleterre et des États-Unis ainsi que, dans de nombreux cas, par la qualité intrinsèque d’œuvres dont l’originalité limitée ne leur permet pas de se démarquer dans ce marché difficile.

En dépit de ces contraintes, une quarantaine de compositeurs belges ont été actifs durant le conflit. Ce qui frappe d’emblée, c’est le côté très lacunaire des éléments biographiques dont nous disposons. Ne seraient les partitions sauvegardées, ces noms n’auraient pas laissé davantage de souvenir que ceux de ces milliers de soldats tombés au front et enterrés hâtivement dans des fosses communes. À côté des quelques personnalités pour lesquelles nous possédons un nom, un prénom, des dates de naissance et de décès, voire une notice biographique (18), pour des dizaines d’autres nous sommes confrontés à des dates manquantes, à des initiales orphelines où à des patronymes qui sont manifestement des pseudonymes, sans avoir pour l’instant la possibilité de mieux les identifier (19).

Cette liste peut-être complétée par quelques compositeurs « savants », souvent mieux connus qui, sans se cacher derrière un pseudonyme comme les frères Rogister, participent à l’effort de guerre en écrivant soit des œuvres « légères », soit des marches, soit des chants ou des chœurs patriotiques plus ou moins faciles à interpréter et destinés au plus grand nombre (20).

Les œuvres de musique « légère » des compositeurs belges

Les œuvres originales

Les œuvres de circonstance constituent une part importante de la production musicale populaire de la Grande Guerre. Le conflit est partout. Dans les œuvres vocales, les textes vantent la fierté nationale (21) (ill. 3 a), les souffrances de la nation (22), présentent le conflit d’une façon presque joyeuse (23), glorifient ou galvanisent les troupes et leurs exploits (24) (ill. 4 a et b), conspuent l’occupant allemand (25). Elles révèlent les opinions intimes et très tranchées de ceux qui subissent au jour le jour l’occupation notamment par une approche très émotionnelle des grands faits d’armes aussi bien que des faits divers (26) (ill. 5). Elles évoquent aussi le réconfort des liens familiaux (27), la souffrance des civils (28) (ill. 6), la haine des profiteurs (29) (ill. 7), la consolation de la prière (30), l’importance de la fraternité entre les classes, les âges, les sexes et les communautés sous la bannière belge (31) (ill. 8), l’aspiration permanente à la paix (32) (ill. 9), les hommages aux blessés, aux prisonniers et aux disparus (33) puis, à la fin du conflit, la volonté de se venger et de demander réparation (34) (ill. 10).

| 5 images | Diaporama |

L’accumulation de ces thèmes ne reflète pas seulement l’état d’esprit d’une part importante de la population. Elle montre aussi, a posteriori, comment le sentiment national belge et les singularités régionales, voire locales ont été renforcées par le biais de valeurs et d’images véhiculées par ces chansons. Certaines « spécificités belges » n’étaient encore que diffuses et peu formulées avant le conflit. Comme l’avoua le pianiste et musicologue belge Paul Collaer en se remémorant le discours de son colonel quelques jours après le début du conflit : « la patrie, l’honneur, le devoir, c’étaient des choses qui nous étaient absolument étrangères et auxquelles je ne croyais moi-même pas du tout » (35). Si son opinion n’est évidemment pas partagée par tous, on constate que les répertoires musicaux contribuent au renforcement de ces notions grâce à une argumentation héroïque et à l’accentuation de certains stéréotypes : le courage inébranlable d’un David belge face à un Goliath allemand, la résistance présentée comme une qualité constitutive et quasiment génétique du belge, l’irrévérence assumée vis-à-vis de l’occupant comme si en chaque Belge sommeillait un Tijl Uilenspiegel ou comme si la zwanze bruxelloise s’était brutalement étendue à tout le territoire (ill. 10).

Cette louange de la nation et de ses citoyens se fait majoritairement en français. Il existe certes une portion non négligeable du répertoire comportant des textes en néerlandais, voire des chansons disponibles en version bilingue, mais elles sont rares et ne représentent pas du tout la proportion effective de locuteurs néerlandophones (ill. 11 a et b). Le français reste en effet la langue officielle de la Belgique et, pour les éditeurs, c’est aussi celle qui semble offrir le plus de potentialités commerciales.

| 2 images | Diaporama |

Les langues régionales ne sont pas absentes. Pour une majorité de citoyens, qu’ils soient du nord ou du sud de la Belgique, elles restent même leur langue véhiculaire. Dans les chansons, elles apparaissent davantage pour dévoiler des pensées intimes et pour exprimer sa nostalgie pour une région ou un terroir particulier, mais elles furent aussi un instrument de contournement de la censure. Les jeux de mots, les acrostiches, les calembours voire les injures passaient d’autant mieux le cap de la censure qu’ils étaient rédigés dans ces sabirs incompréhensibles pour l’occupant qu’étaient les dialectes locaux. Lès r’grèts dèl guére de Joseph Duysenx, Ô Lîdge vi r’vèye ! d’Eugène Gillissen (ill. 12 a et b) et surtout la revivification de la chanson de deuil Lèyîz-m’plorer (1854) en sont de bons exemples, mais à côté des variantes régionales du wallon, le picard, le gaumais, le brabançon, le limbourgeois, le flamand occidental et oriental sont encore souvent en usage.

| 1 image | Diaporama |

Françoise Lempereur note que le conflit fut tout à la fois bénéfique et néfaste au maintien des dialectes (36). D’un côté, il retarda la mise en application des lois de mai 1914 sur l’instruction gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans et sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans, de sorte que, privés durant quelques années encore de pouvoir homogénéisateur de la pédagogie, les pratiques dialectales persistèrent auprès des jeunes générations. De l’autre, la construction d’une identité nationale forte en s’appuyant en partie sur la bannière de la langue, contribua à une forme d’homogénéisation. Une fois le conflit achevé, les enfants qui intègreront l’école vont abandonner leurs patois et contribuer à modifier les modes d’apprentissage des savoirs. À la transmission des récits, des chansons, des musiques aussi bien que des savoir-faire et des connaissances traditionnelles par les patois oraux se substituera une transmission dominée par le français et le néerlandais écrits et, dans le cas de la musique, par l’enregistrement. Les répertoires interprétés pendant la guerre dans les nombreux dialectes de Belgique constituent donc les dernières rétentions de pratiques dialectales à large échelle. Après la guerre, les théâtres spécialisés et les cabarets deviendront peu à peu les seuls refuges de cette diversité.

À côté des œuvres inspirées par le conflit, les chansons de divertissement ne sont pas moins nombreuses. Il est même troublant de constater à quel point elles dominent les catalogues d’éditeurs. Les périodes de crises sont connues pour générer des pratiques hédonistes, mais en Belgique occupée, la production de chansons, d’airs à danser et d’opérettes est si intense qu’elle semble incompatible avec la tragédie qui se joue. Si un compositeur comme Georges Legrand semble abandonner ses thèmes habituels au profit presque exclusif de chansons de circonstance, il fait figure d’exception (ill. 13 a et b). Cette apparente indifférence au conflit ne se marque pas seulement par la quantité des productions divertissantes, elle frappe aussi par l’étonnant éclectisme des styles. Le catalogue figurant au dos d’une partition du compositeur Willem-Jan Paans parue en 1914, montre qu’une seule des huit compositions est une allusion directe au conflit (la Marche des glorieux soldats belges, ill. 3), mais témoigne aussi de ce que les « vieux » styles européens comme la valse, la marche, la berceuse coexistent avec les nouveaux genres américains comme le ragtime et une indian dance qui sont autant de prémices d’un monde à venir. L’année suivante, le même Paans fait un pas supplémentaire vers la culture américaine en éditant une chanson intitulée C’est l’amour quand même ! (1915) composée « sur les motifs du grand succès américain Junior Jim ». Au terme du conflit, les mazurkas, galops, berlines ou cotillons qui dominaient encore les carnets de bal (37) seront balayés par les fox-trot, two-step, Boston-valse, jazz one-step, maxixe ou autres tangos.

Les réutilisations, les adaptations et les transformations

À côté des œuvres nouvelles, une part importante des chansons qui évoquent le conflit est simplement constituée de textes imprimés qui devaient être chantés sur des mélodies connues de tous. Françoise Lempereur a relevé trois cas de figure (38). Le premier concerne la réutilisation d’œuvres écrites pour des conflits antérieurs. On ne s’étonnera donc pas de retrouver une chanson intitulée Sav’ bin çou qu’ c’è-st-on Prussien, c’è-st-on diâle à qwate panses, écrite par Joseph Velez lors de l’invasion de Liège par les soldats autrichiens de l’Empire le 12 janvier 1791. Côté Allemand, on chante Was ist des Deutschen Vaterland ?, une œuvre écrite en 1814 pour appuyer la transformation de la confédération germanique en un empire unifié et qui revint au goût du jour aussi bien durant la guerre de 1870 que pendant la guerre 1914-1918 (ill. 2).

Le second cas de figure consiste à changer quelques mots d’une chanson existante pour l’adapter au contexte. Un des exemples les plus célèbres est la transformation d’un texte remontant au début du XIXe siècle et mettant en scène une sentinelle sur le Pont Louis (sans doute l’actuel Pont Royal) à Paris, refusant le passage à Napoléon. Cette chanson, amputée de deux couplets, sera transposée sur le Pont Henri IV avec les mêmes protagonistes puis sera adaptée au Roi Albert Premier souhaitant franchir un Pont sur l’Yser (39).

Le troisième cas, le plus courant, est celui de l’adaptation. De nouvelles paroles, parfois fort éloignées du texte ou du thème original, sont appliquées avec plus ou moins de bonheur sur la mélodie d’un hymne patriotique, d’un chant religieux, d’un air traditionnel ou, le plus souvent, d’une chanson à la mode. C’est la chanson française contemporaine qui fournit le plus de mélodies, y compris pour les néerlandophones (40). Sous les ponts de Paris fut ainsi l’objet d’au moins cinq adaptations entre 1914 et 1918 dont cette Prise de Verviers (1914) (ill. 14). Autre exemple d’adaptation : une chanson de Victor Malcorps intitulée Nach Paris nach Berlin devait être chanté sur l’air : « de la célèbre chanson anglaise It's a long long way to Tipperary » ; ou ce petit recueil de Louis Lejeune autorisé par la Censure Générale Allemande et dont les textes devaient être chantés respectivement sur les mélodies de « Sur la Riviera ; Si tu veux faire mon bonheur Marguerite ; La souris noire ; Quand l'amour meurt ; Cœur d'enfant ; Sous les ponts de Paris ; Pensez aux mamans ». En Flandre, l’air de Arme Javaan fut utilisé pour une dizaine de textes différents (41).

Les mélodies de ces chansons sont si connues que les textes sont imprimés sans les partitions. Les éditeurs proposent ainsi soit des feuillets pliés en deux consacrés à une seule chanson, soit de véritables « placards », sorte d’affiches imprimées sur papier fin au format A3, comportant plusieurs textes et mentionnant à chaque fois l’air sur lequel ce texte devait être chanté (ill. 14).

Les supports de diffusion de la musique « légère » : manuscrits, partitions et disques

En période de disette et de restrictions multiples, l’achat de partitions voire de disques 78 tours est, pour beaucoup d’amateurs, un luxe superflu. Cela signifie que la transmission orale des mélodies conserve une place importante. Elle a le triple avantage de s’inscrire dans une tradition séculaire, de permettre aux amateurs d’économiser leurs deniers et surtout de contourner la censure. Apprendre par cœur la fameuse Chanson de Craonne dénonçant les massacres inutiles, chanter à des oreilles bienveillantes des titres jugés licencieux par l’un où l’autre camp était bien plus prudent que d’en posséder une copie même manuscrite, laquelle pouvait vous conduire devant le peloton d’exécution (42). Durant le conflit, cette transmission mémorielle était donc de l’ordre de la normalité mais nous ne pouvons plus aujourd’hui en prendre la mesure qu’en nous appuyant sur les témoignages tardifs des ménétriers et des chanteurs ambulants. (43)

Pour les mêmes raisons, la copie des textes et parfois de la musique occupe une place prépondérante. Mais là aussi, force est de constater que les documents qui subsistent ne constituent sans doute qu’une part infinitésimale de ce qui à existé. Guy Janssens a ainsi retrouvé un cahier dans lequel sa grand-mère et ses amies qui travaillaient dans un atelier de couture bruxellois ont transcrit les textes de chansons qu’elles appréciaient (44). Écrites en flamand, en français et en dialecte brabançon, elles renvoient parfois vers les mélodies sur lesquelles elles devaient être interprétées.

Les œuvres imprimées, qu’il s’agisse de partitions ou de feuillets de texte sont évidemment bien mieux connues. En dépit des contraintes liées au conflit, le nombre d’éditeurs actifs reste important. La plupart d’entre eux sont installés à Bruxelles (45). Certains ne publient que des musiques « légères », comme Élisabeth Lelong ou la maison F. Vergucht, tandis que d’autres comme Schott Frères, Katto, Cranz ou l’Art belge, optent pour une position médiane en éditant à la fois de la musique classique et de la musique populaire. Les succès pour piano (polkas, marches, valses) et les chansons d’auteurs belges constituent le cœur de leur répertoire, même si les auteurs étrangers ne sont pas absents des catalogues.

Dans le reste du pays, l’activité éditoriale est moindre, mais loin d’être inexistante. Charleroi (46), Liège (47), Anvers (48), Gand (49), Verviers (50), Tournai (51) possèdent parfois de nombreux éditeurs et, plus curieux, pour la chanson plus que pour la musique savante, les éditeurs se rencontrent avant tout dans les faubourgs des grandes villes ou dans quelques villages (52).

Pour accroître l’attrait de leurs partitions, les éditeurs font appel à des dessinateurs, graveurs et lithographes dont les œuvres, parfois de très grande qualité, ont été longtemps négligées. Elles ont commencé à attirer l’attention des historiens de l’art, parce que René Magritte illustra, à partir des années 1920, de nombreuses partitions pour la maison Vergucht. Tous n’apportent cependant pas le même soin à leurs réalisations. À côté des firmes qui ont pignon sur rue il existe une édition à bon marché de chansons imprimées sur du papier de mauvaise qualité et vendues dans la rue par des chanteurs ambulants. C’est le cas d’une partie des productions de l’auteur-éditeur Noël Desaux, dont le magasin situé au numéro 39 de la rue des Bouchers porte une enseigne qui est tout un programme : « Aux 100.000 chansons » (53).

Une fois imprimées, les œuvres étaient diffusées via le propre magasin de l’éditeur ou par le biais de « maisons musicales », c’est-à-dire des librairies spécialisées, des marchands de musique, voire des facteurs d’instruments (54). Ces maisons ont laissé peu de traces et nous ne les connaissons souvent que par le biais des cachets ou des autocollants comportant leurs coordonnées qu’elles ajoutaient à côté des références de l’éditeur (ill. 15). Ce sont essentiellement elles qui vendaient dans notre pays les partitions d’éditeurs parisiens comme Francis Salabert, Harry Mill ou Louis Bousquet.

| 1 image | Diaporama |

Sous l’occupation, le métier d’éditeur n’est évidemment pas de tout repos. S’il faut faire face aux fréquentes pénuries de matières premières, il convient aussi de se cantonner à l’édition d’œuvres inoffensives et surtout résoudre l’épineux problème des réseaux de distribution. Pour y faire face, quelques compositeurs deviennent leur propre éditeur et tiennent parfois leur propre boutique (ill. 13a). Cette forme d’autarcie offre l’avantage de limiter le nombre d’intermédiaires et donc d’assurer la sécurité de ceux qui publient des œuvres litigieuses. L’inconvénient, c’est que ces structures minuscules où l’auteur, l’éditeur et le distributeur se confondent parfois, n’offrent guère de perspectives commerciales. En dépit de rares mentions flatteuses comme « 3ème mille » ou « grand succès », il est permis de supposer que nombre de ces initiatives indépendantes sont des échecs financiers (ill. 13b).

Pour une partie des marchands de musique installés en Belgique, la difficulté suprême venait cependant de leur nationalité. Breitkopf & Härtel, Cranz, Katto, Schott Frères sont allemands ou d’origine allemande et, pour la majorité des compositeurs aussi bien que pour les mélomanes, il n’est plus question de leur apporter le moindre soutien artistique ou financier. La plupart ne survécurent pas à ce double ostracisme. Après la guerre, Breitkopf & Härtel fut mise sous séquestre et son fonds vendu publiquement. Mais tous les éditeurs étaient également concernés par l’attitude à adopter face aux stocks d’éditions musicales allemandes. Rachel Moore a bien fait remarquer que dès le début du conflit, la plupart des marchands de musique retirent les éditions allemandes de leurs vitrines, les reléguant sur des étagères peu accessibles de leur magasins et leur apposant parfois une étiquette sur laquelle il était inscrit : « À ne pas ouvrir pendant la guerre » (55). En France, un décret interdisant toute relation commerciale avec l’ennemi avait été publié le 27 septembre 1914 et l’édition musicale n’en était évidemment pas exempte. Le principe de base consistait à empêcher que la vente de produits allemands ne vienne bénéficier à l’économie de l’occupant. Cette interdiction légale fut évidemment impossible à mettre en place en Belgique, mais l’interdiction morale dut être tout aussi efficace. Acheter une édition allemande, c’était transgresser ce concept d’union sacrée qui voulait que l’individu sacrifie ses intérêts personnels pour le bien de la nation. Et si la tentation ou la nécessité étaient plus fortes que le sentiment de culpabilité, nul doute que la réprobation familiale ou sociale aura contribué à décourager ceux qui considéraient que les artistes allemands – a fortiori du passé – n’étaient pas nécessairement des Boches.

|

| Fig. 16 – Carte postale de l’Usine des phonographes Pathé, construite en 1908 par la firme Léon Monnoyer et Fils (firme). |

Le second média de masse qui permet la diffusion de la musique est le disque ou le cylindre (56). Comme la partition, il participe à l’entreprise de propagande contribuant, grâce à sa puissance émotive, à gagner l’opinion publique à l’une ou l’autre cause. Si le rôle et l’importance du disque pendant la Première Guerre mondiale sont bien connus aux États-Unis avec entre autres le passage de chansons pacifistes comme I didn’t raise my Boy to be a Soldier (le plus grand succès discographique de 1915 avec 700 000 exemplaires vendus) vers des chansons patriotiques et bellicistes telles que Let’s all be American now (1917), il n’a, en Belgique, pas encore été étudié. Il faut dire que si, aux États-Unis, la croissance du marché du phonographe est multipliée par cinq entre 1914 et 1919, en Europe les compagnies comme Pathé sont mobilisées par l’effort de guerre. L’usine belge de Pathé à Forest est fermée et ne rouvrira pas après le conflit (ill. 16).

Les lieux et les pratiques d’écoute dans la Belgique occupée

En France, le 2 août 1914, quelques heures avant que la Belgique ne rejette l’ultimatum allemand, un décret avait annoncé la fermeture immédiate des salles de spectacle. Chez nous, c’est l’occupant qui décrétera ces fermetures en y ajoutant l’arrêté du 15 octobre 1914 instaurant la censure (57). Pour les entrepreneurs artistiques, cela signifie que les salles belges appartenant à des ressortissants de nations ennemies à l’Allemagne sont mises sous séquestre. Ainsi, toutes les salles appartenant au puissant groupe cinématographique français Pathé restent fermées. Dans d’autres cas, les salles sont soit réquisitionnées pour les besoins de la soldatesque soit détruites des suites du conflit (ill. 17). Pour les autres, lorsque l’autorité allemande autorise la réouverture des salles à l’automne 1915, les directeurs agissent au cas par cas, en fonction de leur conscience et de leurs intérêts, car dans bien des cas, les arguments moraux se heurtent aux impératifs financiers et à la vox populi.

Les réouvertures s’opèrent donc d’abord au compte-goutte mais, immédiatement, les salles sont bondées, ce qui accélère le mouvement. Dans son journal, le commerçant liégeois Henri Jamin écrit à la date du 12 novembre 1916 : « Les théâtres (sauf le Gymnase et le Royal) battent plein succès, les cinémas tous rouverts (excepté le Pathé rue Pont d’Avroy) [et ne désemplissent pas] » (58). La situation est similaire à Anvers. La ville, qui compte une dizaine de théâtres voit la majorité d’entre eux comme la Scala, El Bardo, le Volksgebouw ou le Palatinat rouvrir soit à la fin de l’année 1915, soit au début de 1916.

|

| Fig. 18 – Ernest Forgeur, Types et Silhouettes de Liège. Un couple assez gras [fait] la file au bureau de location d’un théâtre. |

Danser, rire, s’amuser alors que le pays est en guerre n’était que très modérément goûté par une partie de la population et par certains soldats. Une sorte de hiérarchie tacite des spectacles se met donc en place. S’il est toléré, voire même conseillé de fréquenter les concerts caritatifs dont les bénéfices sont versés à ceux qui souffrent de la guerre, il est par contre plus immoral de se rendre aux divertissements purs. Pareillement, s’il est impensable de se rendre à un concert mettant à l’affiche des compositeurs, des œuvres ou des artistes allemands ou pire encore, organisé par l’occupant, il est admis d’assister à des spectacles qui par leur langue, la nationalité des artistes, voire leur symbolique sous-jacente résonnent comme des formes de résistance passive. Mais ces subtilités ne valent ni pour les plus démunis, ni pour les plus touchés par le conflit. Pour une part de la population, ceux qui assistent à des spectacles sont soit des négociants sans scrupules, soit des malfrats s’enrichissant du marché noir. Une caricature d’Ernest Forgeur, dépeignant «un couple assez gras faire la file au bureau de location d’un théâtre» (59), parle d’elle-même… (ill. 18). Ce n’est pas que le prix des spectacles soit devenu prohibitif, c’est plutôt qu’avec l’envolée du prix des denrées de base, de nombreuses familles ne peuvent plus se permettre de fréquenter les lieux de divertissement.

Aux enjeux traditionnels du rôle de l’art dans les périodes de tension s’ajoutent des dimensions plus prosaïques. Assister à un concert, c’est pendant quelques heures, oublier en partie les tensions du quotidien. Assister à un concert, c’est parfois profiter de ces avantages marginaux que sont le chauffage et l’éclairage. Durant le rude hiver 1916, certains promoteurs n’hésitent pas à ajouter sur leurs affiches la mention « salle la mieux chauffée ». Assister à un concert, c’est enfin participer à un moment de socialisation où l’on peut parler à peu près librement, donner des nouvelles, en recevoir et, dans biens des cas, connaître une autre vérité que celle délivrée par des médias sévèrement contrôlés par l’occupant. Comme l’écrit un journaliste anonyme du Courrier de la Meuse : « La masse veut faire semblant de se distraire mais en réalité, chacun sait que c’est dans ces lieux que l’on apprend les nouvelles, et on veut tuer le cafard en paraissant joyeux, à en faire crever de dépit les Prussiens, car, au fond, au logis, il n’y a ni feu ni pain » (60).

Fanfares et harmonies dans la Belgique occupée

Au début du XXe siècle, les sociétés musicales à savoir les fanfares (constituées de cuivres et parfois de percussions), les harmonies (comportant des bois, des cuivres et des percussions), les symphonies (orchestres symphoniques amateurs), les chorales et les sociétés dramatiques (certaines pièces de théâtre comportent parfois des parties musicales) incarnent plus encore que la chanson populaire la culture musicale par excellence de la Belgique, ne fût-ce que par leur nombre (61). En 1914, notre pays compte 3 992 sociétés musicales dont 1 850 fanfares, 1 034 chorales, 736 harmonies et 144 symphonies. De ces chiffres – qui nous sont connus grâce aux compilations publiées annuellement dans l’Annuaire artistique de Belgique où ils sont aussi organisés par provinces –, il ressort que les plus musiciennes sont, en 1914, le Brabant avec 852 sociétés musicales puis le Hainaut (675), Liège (499), Anvers (471), la Flandre Orientale (458) Cela signifie que la proportion de musiciens amateurs, de même que la population en contact direct avec ces amateurs, est tout à fait considérable.

Ces phalanges jalonnent tous les moments de la vie sociale et résonnent dans les espaces les plus divers : dans les villes et les campagnes, dans les usines et les églises, dans les salles ou en plein air. Il n’est pas de procession, de fête patronale, de cérémonie officielle ou de défilé carnavalesque qui ne permette de les entendre. Leur succès vient en partie de ce qu’elles constituent une part essentielle des politiques culturelles parfois antagonistes menées par l’église, les entreprises et le pouvoir politique. Tout à la fois instruments de régulation, voire de contrôle social, les fanfares et les harmonies sont révélatrices des débats et des défis sociaux de l’époque. Subsidiées directement par des entreprises ou indirectement par l’état qui multiplie par exemple la construction de kiosques, elles permettent tantôt d’acheter la paix sociale, tantôt de combattre l’oisiveté des ouvriers, tantôt encore de grandir la réputation d’une entreprise en la représentant lors de concours populaires et très médiatisés.

Leur statut culturel est un peu particulier également. Ni « populaires » ni « savantes », elles s’insinuent dans une sorte de no man’s land esthétique ou les deux univers se croisent, s’observent, s’apprivoisent ou se rejettent (62). Leurs répertoires proviennent en effet fréquemment de ces deux mondes, même s’ils ne sont pas toujours joués ensemble. Les œuvres savantes sont associées à des moments solennels tels que les concerts annuels, la Sainte-Cécile, les concerts d’été en kiosque et font l’objet de programmes écrits, tandis que les œuvres populaires sont davantage interprétées lors des bals qui clôturent ces soirées, et pour lesquels les programmes ne sont pas imprimés. Quel que soit le contexte, les répertoires sont dominés par des transcriptions, souvent réalisées par les chefs eux-mêmes. Mais les possibilités d’exécution sont si nombreuses qu’aucun compositeur « savant » ou « populaire » ne rechigne à travailler pour ces ensembles d’autant que certains atteignent un très haut niveau d’exécution.

Au début de la Grande Guerre, presque toutes les sociétés se taisent. Sans doute est-ce l’un des vrais tournants culturels induits par le conflit, car à son issue, en 1918, 25 % des sociétés ne se reconstituent pas. En 1920, on ne dénombre plus « que » 1 247 fanfares, 738 chorales, 596 harmonies et 101 symphonies.

Si les occasions d’entendre ces ensembles deviennent marginale, il faut néanmoins mentionner le phénomène particulier de la pratique musicale dans les camps de prisonniers. Entre août 1914 et novembre 1918, entre 40 000 et 46 000 militaires belges y furent enfermés et, dans la plupart des cas, la musique y était autorisée. Dans le camp « modèle » de Göttingen par exemple, les premiers prisonniers arrivés dès la fin du mois d’août 1914 peuvent construire, à côté de leurs baraquements, des locaux qui servent au culte, mais aussi aux activités culturelles : théâtre, chant choral et musique (63). Chaque nationalité les utilisait en alternance pour interpréter des œuvres dans sa langue, mais l’ensemble des captifs pouvait évidemment y assister. Les autorités allemandes, qui souhaitaient favoriser un rapprochement entre Flandre et Allemagne dans le cadre de leur Flamenpolitik, offrirent certaines facilités aux prisonniers flamands du camp de sorte que ceux-ci purent constituer un « Vlaamsch Orkest » sous la direction de Karl Vandersmissen (ill. 19). Dans la plupart des cas cependant, les initiatives seront plus modestes faute d’instruments, d’instrumentistes ou de partitions. Dans le camp de Soltau, Jos Van Heers composera de nombreuses œuvres qui s’intègrent dans des soirées théâtrales en servant d’introduction, d’accompagnement ou d’intermède entre les actes de pièces de théâtre. Les marches associées aux différents régiments présents dans les camps faisaient également partie des répertoires les plus fréquents.

Musiques militaires

Avant que la guerre n’éclate, l’armée est avec l’église le plus gros employeur de musiciens du pays. Chaque régiment dispose de sa propre musique comportant à part à peu près égale des musiciens amateurs formés sur le tas et des musiciens professionnels (64). « Seule la Musique du régiment des Guides jouit d’une position privilégiée […] Elle se recrutait parmi les jeunes premiers prix des conservatoires » (65). Pour le reste le choix et la répartition des instruments incombait au colonel du régiment, ce qui entraînait des situations très disparates. En 1894, une circulaire viendra corriger ces incohérences et déterminer le nombre d’instrumentistes par corps de musique aussi bien dans les régiments de cavalerie que dans les régiments d’infanterie. La situation internationale va cependant changer la donne. Le 12 février 1913, le Journal militaire officiel stipule que toutes les musiques de cavalerie, à l’exception de celle du Premier Régiment de Guides, sont supprimées. En temps de conflit, les musiciens soldats sont davantage soldats que musiciens et ne sont pas dispensés de porter les armes. C’est donc seulement lorsque la ligne de front va se stabiliser autour de l’Yser que certaines fanfares se reconstitueront, souvent sous l’impulsion des autorités militaires qui comprennent rapidement l’intérêt d’un « divertissement » permettant de soulager les soldats valides aussi bien que les blessés (ill. 20).

La musique des Guides, est réorganisée en 1915 sous l’impulsion du colonel Victor Buffin de Chosal. Elle s’installe à Wulveringem, puis sera basée dans diverses villes du nord de la France d’où elle effectuera plusieurs tournées dont l’une au Royaume-Uni en août 1916 afin de récolter des fonds pour des œuvres de Guerre. Pour tous ceux qui n’appartiennent pas à cette phalange prestigieuse, outre l’animation des cantonnements, le rôle des musiciens se limitait à un ensemble de signaux plus modestes et parfois plus sinistres. Ils accompagnaient les services funèbres et les messes en plein air, réglaient les moindres événements de la vie militaire et, plus rarement, animaient des fêtes, des petites compétitions sportives et des spectacles.

Pour ce qui concerne les répertoires, la musique des Guides a deux visages. Pour les concerts de la période de guerre, ce sont les arrangements d’œuvres de musique classique qui dominent. Ainsi, lors de son concert au Royal Albert Hall de Londres le 21 juillet 1916, les auditeurs peuvent entendre la Marche de couronnement de Tchaïkovski, la Danse macabre de Saint-Saëns, le Prélude à Maïa de Leoncavallo, de « Vieilles chansons flamandes » extraites du poème lyrique Kaatje de Victor Buffin (66) et l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Pour les séances d’enregistrements de disques 78 tours réalisés juste avant la guerre par contre, on trouve avant tout de la musique militaire composée en interne, soit par certains chefs soit par certains musiciens de la phalange.

Musique « savante » dans la Belgique occupée

Pour tous ceux qui appartiennent aux réseaux de la musique « savante », la vie pendant la Grande Guerre dépend en grande partie de choix personnels. La majeure partie des artistes musiciens reste en Belgique, certains prennent le chemin de l’exil et une petite minorité est appelée sous les drapeaux ou prend volontairement les armes. S’il est impossible de dresser la liste des musiciens actifs durant le conflit, on peut estimer que pour ce qui concerne les compositeurs, là aussi une quarantaine d’entre eux écrivent de la musique durant le conflit (67).

Les musiciens restés au pays

Ceux qui restent sont confrontés à un dilemme moral. Faut-il continuer à servir la musique au risque de se voir accusé sinon de complicité du moins de manque de solidarité ou faut-il servir son pays et renoncer à tout ce qui pourrait s’apparenter à un soutien à l’occupant ? Pour les professeurs des conservatoires ou les musiciens ayant un statut de fonctionnaires, la question est d’autant plus épineuse qu’ils sont contraints par les autorités allemandes de signer un engagement de la Convention de La Haye faisant acte de loyauté envers l’occupant, sous peine de se voir retirer cours et appointements. La plupart d’entre eux s’y résignent à la fois parce qu’il s’agit de leur gagne-pain, mais aussi parce que les autres sources de revenus habituelles des musiciens se sont taries.

On a vu en effet que si la musique reprend assez rapidement chez les entrepreneurs privés, c’est moins le cas pour les théâtres officiels. La plupart des salles restent fermées durant l’intégralité du conflit. C’est le cas à Anvers où le Vlaamse Opera et le Théâtre royal d’Anvers sont complètement fermés. À Bruxelles, Le Théâtre royal de la Monnaie subit le même sort (ill. 21), mais c’est aussi le cas pour le Théâtre royal de Liège ou le Grand-Théâtre de Verviers. Et lorsque ceux-ci conservent ou retrouvent un semblant d’activité, c’est essentiellement pour accueillir des spectacles destinés au divertissement des garnisons allemandes. Les Belges ne sont pourtant pas tenus à l’écart. Dans de nombreux cas, pour des prix dérisoires, ils peuvent assister à des concerts donnés par les meilleures phalanges ou par les meilleurs artistes venus d’Allemagne. À Bruxelles, le Théâtre royal de la Monnaie accueille son premier concert « Allemand » le 14 mars 1915 avec un exceptionnel dispositif de sécurité pour éviter les attentats (68). Mais en dépit d’une large publicité et de prix très attractifs, rares sont ceux qui se déplacent, le plus souvent par haine de l’occupant, parfois par peur de rétorsions. En dépit de succès très relatifs, cette forme de soft power ne sera jamais abandonnée. À Bruxelles, le principal orchestre de l’occupant sera le Deutsches Symphonie-Orchester Brüssel fondé par Fritz Volbach et Fritz Brandt. Il se produira dans tout le pays, programmant essentiellement des symphonistes allemands. À Liège, le Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pendant l’année 1918 signale que quarante représentations organisées par l’occupant ont eu lieu au Théâtre royal (69), tandis qu’à Anvers, des institutions « invitées » comme le Hofoper Stuttgart ou le Deutsches Theater an des Westfront se produisent au Vlaamse Opera jusqu’à l’extrême fin du conflit (70). Hormis des activistes flamands séduits par la Flamenpolitik allemande (71), rares seront les musiciens qui prêteront leur concours à ces activités (72).

Les représentations d’opéra ne disparaissent pas pour autant. Dans de nombreux cas, elles sont relogées dans des cinémas, théâtres, music-halls voire des salles de bal dont la programmation devient d’un éclectisme extrême. L’opéra y côtoie des numéros de chansonniers, des revues ou des opérettes. Et comme ces lieux sont peu adaptés aux effectifs et aux mises en scène d’opéra, ce sont des versions abrégées, adaptées ou modifiées qui y sont présentées.

Pour les musiciens belges officiant dans les orchestres des conservatoires et des théâtres, la situation est donc difficile. Le taux de chômage devient considérable et diverses associations caritatives sont mises sur pied afin de les soutenir. À Liège, « les deux plus importantes sont la Solidarité artistique et l’Aide et protection aux artistes, la première englobant l’autre et toutes deux dirigées par Sylvain Dupuis. Ces œuvres, par l’organisation de concerts, récoltent des fonds tout en créant des engagements pour les artistes » (73). À Anvers, la situation est similaire et un grand orchestre symphonique organise des concerts dits « Léonidas », du nom d’une société de charité, dans le théâtre des Folies Bergère. Pour les plus polyvalents, il est possible de trouver des engagements dans les cinémas, les théâtres, les music-halls voire les salons de thé, mais les places sont rares.

Dans les conservatoires, ceux qui ont un statut de professeurs s’en tirent mieux. Ils sont même confrontés à une situation qui peut surprendre puisque la vie de ces institutions continue à peu près normalement. Quelques semaines après le début du conflit, les écoles de musique rouvrent leurs portes et le nombre d’élèves restera élevé tout au long du conflit (74). À Liège, après avoir accueilli 800 élèves au cours de l’année scolaire 1913-1914, le Conservatoire enregistre respectivement 654, 617, 717 et 673 inscriptions au cours des années 1914-1918 (75). Si l’on tient compte de la suppression des cours du soir pour adultes, dont le nombre de participants atteint la centaine avant les hostilités, cela signifie que la population étudiante est restée stable malgré la mobilisation de certains d’entre eux. Au Conservatoire de Bruxelles, la situation est à peu près similaire. Entre 1908 et 1914, il y a 1013 numéros de matricules attribués ; entre 1914 et 1919 il y en aura 986 et entre 1919 et 1924, 944.

La situation n’est pas simple pour autant. Le Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé montre à plusieurs reprises que les institutions pédagogiques sont fréquemment frappées par des restrictions (76). Celles qui concernent le chauffage au charbon et l’éclairage affectent directement les cours. La situation empirera en février 1917 lorsque l’occupant allemand décidera de fermer pour la fin de l’hiver tous les établissements d’instruction, en ce compris les conservatoires. La mesure sera effective dès le 26 février.

Les musiciens en exil

Pour ceux qui partent, la situation a quelque chose de paradoxal. Le conflit permet à leurs œuvres d’obtenir une diffusion internationale, ce qu’une Europe pacifiée ne leur aurait jamais offert. Partout où les réfugiés s’installent, les concerts de soutien et les collaborations avec des musiciens locaux laissent une large place aux œuvres « nationales ». L’Angleterre fut particulièrement bienveillante à l’égard de nos artistes. Parmi les multiples concerts organisés par et/ou pour les réfugiés belges, l’une des manifestations les plus spectaculaires eut lieu à Londres à l’occasion de la fête nationale de 1917 (77) (ill. 22). Le London Symphony Orchestra s’était associé à un chœur de 400 enfants réfugiés belges pour interpréter sous la direction d’Émile de Vlieger, lequel était chef d’orchestre du Casino de Blankenberge, une création du pianiste et compositeur Arthur De Greef intitulée À la patrie. Tandis que l’audience prenait place, l’organiste interprétait des œuvres de Peter Benoit et de Lodewijk Mortelmans ainsi que le Valeureux Liégeois et un God save the King qui introduisait les discours de David Lloyd George, premier ministre anglais, puis de Paul Hymans, membre du gouvernement en exil. La partie protocolaire était suivie par l’ode d’Arthur De Greef, puis des œuvres de César Franck, de Charles Gounod et des « Belgian Folk Songs », la soirée se clôturant comme il se doit par La Brabançonne.

De telles manifestations se reproduisent partout. Paul Kochs, le chef d’orchestre du Théâtre royal de Liège joue pour le Belgian Soldiers’ Leave Fund destiné à permettre aux soldats du front de passer une brève période de repos en Angleterre « to improve their moral fighting capacity » (78). Des chanteurs belges animent un 21 juillet à Birmingham, annonçant aussi que : « Des “cramignons” wallons et des danses flamandes seront exécutés et dansés par de petits enfants belges » (79). En Suisse, l’Orchestre Symphonique des Internés Alliés donne près de cinquante concerts proposant à chaque fois et des artistes et des compositeurs belges.

Les compositeurs et les solistes ne sont pas en reste et le parcours d’Eugène Ysaÿe durant la Grande Guerre est assez bien connu du fait de son immense notoriété. Au début de l’été 1914, il prend un peu de repos dans la ville d’eau de Bad Neuenahr-Ahrweiler au sud de Bonn où il termine la composition d’un poème symphonique intitulé Neiges d’antan op. 23. Dès le début du conflit, il décide de se réfugier à Londres avec sa famille. Il s’y installe avec une communauté d’exilés et multiplie les concerts de charité mais revient à deux reprises sur le continent, effectuant un séjour de trois semaines au front pour y rencontrer ses fils mobilisés (ill. 23). En décembre 1916, il s’embarque pour les États-Unis ce qui lui permet d’obtenir la démobilisation de son fils aîné, lequel l’accompagne dans cette nouvelle tournée. Malheureusement, l’entrée en guerre des États-Unis aussi bien que des problèmes pécuniaires les empêchent de rentrer et la famille ne se retrouvera qu’après plus de deux ans de séparation. Le parcours de Joseph Jongen n’est guère différent. Lui aussi est en villégiature à proximité de la frontière prussienne au moment du déclenchement du conflit ; lui aussi choisit de se réfugier en Angleterre avec sa famille et lui aussi multiplie les concerts de charité avec… Eugène Ysaÿe, son Belgian Quartet (ill. 24) et quelques autres formations de chambre. Émile Wambach, qui venait d’être nommé directeur du Conservatoire d’Anvers en 1912, s’exile également en Angleterre, mais il se rend aussi aux Pays-Bas et en France, se produisant comme violoniste et/ou comme pianiste lors de concerts de bienfaisance au profit des soldats belges. Ses 25 Oorlogsgedichten pour voix et orchestre constituent l’une des contributions musicales les plus importantes au conflit. Par contraste, les activités d’Arthur Meulemans, l’un des compositeurs belges les plus prolifiques de la première moitié du XXe siècle, furent moins spectaculairement affectées que celles de certains de ses contemporains. Avec la fermeture temporaire du Lemmensinstituut où il était devenu professeur d’harmonie en 1906, il dut se replier vers la ville de Tongres où il devint enseignant à l’Athénée, tout en fondant, deux ans plus tard, la Limburgse Orgel- en Zangschool de Hasselt. Alors qu’il allait se révéler après la guerre dans des œuvres symphoniques de grande dimension, ses œuvres de l’époque sont en grande partie marquées par le conflit, soit par leur thème – Missa da Pacem (1914), Sacrum Mysterium (qui ne fut créé qu’en 1929) – soit par des effectifs réduits qui semblent avoir répondu aux contraintes nées des circonstances.

Ces parcours pourraient être multipliés mais, sans que l’on puisse quantifier l’ampleur du phénomène, il semble que la production musicale des compositeurs belges soit en augmentation durant le conflit. Libérés des contraintes de l’enseignement, de charges administratives ou de la nécessité de répéter et d’assurer des tournées, ils furent brusquement dotés d’un bien dont ils manquaient souvent : le temps. Dans bien des cas, les soucis du quotidien furent évidemment remplacés par d’autres, parfois plus vitaux, mais l’écriture fut un moyen d’occuper leurs pensées, de contribuer à l’effort de guerre, de résister à l’influence stylistique de la musique allemande aussi bien qu’à l’angoisse et à l’ennui.

Les musiciens soldats

Les musiciens appelés sous le drapeau au début du conflit sont peu nombreux : une dizaine tout au plus parmi lesquels on compte Francis de Bourguignon, blessé dès les premiers jours et évacué en Angleterre ; le gantois Jules Toussaint de Sutter, envoyé sur le front en 1917 après avoir passé les premières années de guerre en Angleterre ou le liégeois Léon Jongen, engagé volontaire dès le début du conflit. D’autres ont la possibilité de reprendre leur métier de musicien lorsque les orchestres militaires se reconstituent. C’est le cas de René de Ceuninck de Fontaine-l’Évêque, blessé au début de la guerre et qui crée en 1917 la musique du 4e régiment des carabiniers ; de Constant Moreau, bugle à la musique du 2e chasseur à pied, puis chef d’orchestre à la tête de la musique du 23e régiment de Liège puis du 3e de ligne à partir de 1917 ; de Corneil de Thoran, sergent volontaire dès 1914, puis fondateur de l’Orchestre Symphonique de l’Armée de Campagne avec l’appui de la Reine Élisabeth de Belgique. Cette phalange, qui sera également dirigée par Jules Toussaint de Sutter, se produira entre autres au Royal Albert Hall de Londres et sera dissoute, à l’issue d’un dernier concert de gala au Théâtre royal de la Monnaie, en novembre 1918 (80).

Deux compositeurs belges perdent la vie suite au conflit. Le liégeois Georges Antoine s’était engagé comme volontaire sur un coup de tête alors qu’il était victime d’une forme d’asthme chronique lui imposant depuis son adolescence de longues périodes d’isolement et des séjours à la campagne. Mais le lundi 3 août 1914 en soirée il s’emporte et écrit à l’un de ses amis : « Si l’Allemand envahissait d’un pouce le territoire belge, rien au monde ne me retiendrait : il me faut un fusil, un sac, et surtout, des balles. Il ne serait pas dit, vive Dieu ! que celui qui chante sa patrie par vocation se sentirait capable de ne point la défendre ». Le lendemain, il quitte sa ville natale et ne la reverra pas (ill. 25). La campagne de l’Yser contribue à aggraver la pathologie pulmonaire dont il souffrait et après avoir passé presque l’intégralité du conflit dans des hôpitaux de l’arrière il succombera le 15 novembre 1918, quatre jours après l’armistice, à l’hôpital Notre-Dame-Saint-Michel-Lez-Bruges. Dans son cas, la majeure partie de son œuvre aura été composée durant le conflit. Dans une parité linguistique morbide, l’autre victime du conflit, le courtraisien André Devaere (1890-1914), n’aura même pas cette chance. Depuis 1909, le service militaire était obligatoire pour l’aîné de la famille de sorte qu’il dut rejoindre le 27e régiment de ligne au début du conflit. Après avoir participé à la retraite chaotique de l’armée belge, il fut gravement blessé à Saint-Georges-sur-l’Yser et décéda quatre jours plus tard, le 14 novembre 1914, laissant deux sonates, une poignée de mélodies et quelques pièces pour orgue (81).

Conclusions

« Dire que ce matin encore, je vous entendais chanter dans votre petite chapelle, un timide cantique qui faisait trembler vos voix. Je ne comprenais pas toutes vos paroles car vous chantiez en flamand. Mais je sentais que le rythme du poème était suave et que la lente harmonie des mots faisait de la douceur en moi. Vous disiez à Dieu de sauver la Patrie et de bénir les soldats déjà tombés. Maintenant vous voici loin et je n’irai plus dans la petite chapelle me mettre à genoux. » Louis Boumal, Carnet II, [Monastère Saint-Michel à Kiel], 8 octobre 1914 (82).

Les histoires de la musique présentent de manière presque unanime la Première Guerre mondiale comme un moment de rupture. Après un « long » XIXe siècle, elle marquerait un basculement vers un « court » XXe siècle caractérisé par une désintégration de l’art sonore en myriades de cultures musicales, par l’affirmation d’une histoire de la musique déterministe opposant les compositeurs soucieux de progrès et des philistins frileux et, pour ce qui est de la musicologie, par la prise en compte des contingences de la création.

Dans la Belgique musicale, le conflit fut à l’origine d’un basculement géographique de la création. Avant la guerre le pays avait été l’un des principaux bénéficiaires culturels de la guerre de 1870 dans la mesure où sa neutralité et sa richesse lui avaient permis de devenir une sorte de no man’s land culturel où les tenants d’une musique mêlant des caractères français et allemands pouvaient encore s’exprimer sans crainte d’être vilipendés par une presse hostile. Celle-ci s’enorgueillissait même de cette mixité et pouvait par exemple écrire des premiers essais symphoniques de Joseph Jongen qu’ils étaient : « du Vincent d’Indy et du Richard Strauss, les deux jeunes écoles française et allemande se rapprochant sans le savoir, avec des intentions personnelles ». Lorsque le conflit éclate, les compositeurs belges adoptent une ligne tout aussi radicale que leurs collègues français ou anglais. Le mot d’ordre devient : « Tout sauf l’Allemagne ! » Cela se traduit par la multiplication de pastiches cyniques et amusants dont Les vaisseaux fantômes (le Goeben et le Breslau) de Jean Derymon dans une version « anti-wagnérienne » destinée à être chantée sur l’air « Bonsoir mon ami Vincent ou La Codaqui » (ill. 26), mais ce dédain prend parfois une tournure plus radicale, par exemple lorsque le jeune Georges Antoine s’impose de modifier la sonate qu’il est en train de composer au prétexte qu’elle sonne comme de la musique allemande. « [Je] rêve écrit-il d’un autre dénouement pour ma Sonate op. 3. J’ai les thèmes de la 3e partie fulgurante qui remplacerait la 3e et la 4e existant. Ce serait mille fois mieux car l’écriture de ces deux parties (de la 4e surtout) est… ennemie au lieu d’être wallonne ». Pour lui, comme pour son maître Sylvain Dupuis, qui avaient été de fervents promoteurs de musique contemporaine allemande, cette remise en cause dut être cruelle (83). Après la guerre, ce basculement sera presque généralisé. Dans le domaine de la musique classique l’oreille des compositeurs se tendra essentiellement vers le Sud et vers la musique française en particulier tandis que dans le domaine des musiques populaires, c’est l’Ouest et l’influence américaine qui deviendra prédominante.

Cette réorientation géographique se fait aussi au prix d’un certain conservatisme. Dans des conservatoires qui vont mériter leur nom, les pédagogues donnent l’impression de se replier sur quelques gloires nationales solides et rassurantes. Une trentaine d’années après son décès, César Franck reste ainsi la figure tutélaire de la musique belge. Joseph Jongen, qui devient directeur du Conservatoire de Bruxelles en 1925, s’agrippe à cette esthétique. À son retour d’exil, il avait été victime d’une grave crise créatrice lorsqu’il découvrit ces nouvelles musiques qui s’étaient construites sur cette esthétique du « tout sauf l’Allemagne ». Dans ses carnets de réflexions, il note avec une touchante franchise : « Jusqu’à l’arrivée de Stravinsky, c’est à dire, pour moi vers 1917-1918 (j’avais alors 44–45 ans) j’étais heureux. Je travaillais avec l’espoir d’arriver un jour à écrire une œuvre digne des maîtres que je m’étais choisis [Wagner, Franck]. Après la guerre, peu à peu, en entendant toute cette musique bouleversante, nouvelle peut-être, mais si rarement belle, je commençai à perdre pied et à me demander ce qu’était véritablement la musique ». S’ensuivra une longue période de doute au terme de laquelle il continuera, envers et contre tous, à cultiver l’idiome auquel il croyait par dessus tout. À son image, une partie de la production musicale belge de l’entre-deux-guerres sera parfois magnifique, mais éloignée des courants esthétiques contemporains. Ce qui domine la création, c’est un langage postromantique que la célébration de la modernité a, pendant des décennies, tenu pour quantité négligeable. Cette vision déterministe, aujourd’hui largement remise en cause à la fois dans les milieux intellectuels et dans les institutions qui programment de la musique du XXe siècle, permet de réévaluer l’apport de ceux qu’Alex Ross appelle les « grands compositeurs des petits pays », qu’il s’agisse de Karol Szymanowski en Pologne, de Carl Nielsen au Danemark, de Jean Sibelius en Finlande, de Hans Pfitzner qui se définissait comme « le dernier survivant de la musique dans un monde devenu fou » à l’intersection de trois pays, où des Eugène Ysaÿe, Joseph Jongen ou Arthur Meulemans en Belgique.

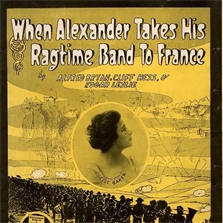

|

| Fig. 27 – Alfred Bryan (texte), Cliff Hess (musique), Edgar Leslie (texte), Albert Wilfred Barbelle (illustration), When Alexander Takes His Ragtime Band to France. |

Si la musique subit une forme de parallaxe stylistique, elle est affectée, de manière tout aussi fondamentale, par des facteurs contextuels relevant aussi bien des technologies que de la sociologie. Les innovations en matière d’enregistrement, de reproduction et de diffusion du son ne s’étaient pas arrêtées pendant le conflit. Alors qu’en Europe l’industrie de guerre avait réquisitionné des usines comme Pathé pour la production militaire, aux États-Unis, des dizaines de nouvelles compagnies produisant des gramophones ou des disques voient le jour et font croître le marché de manière exponentielle. Entre 1914 et 1919, le marché de la musique enregistrée est multiplié par cinq alors que, dans la Belgique occupée, le principal vecteur de diffusion de la musique reste la partition. Certaines d’entre elles témoignent cependant des mutations en cours. La couverture de When Alexander takes his Ragtime Band to France (1918) témoigne bien d’une transmédialité naissante (ill. 27). Elle juxtapose un dessin qui semble renvoyer à la vieille technologie de l’imprimé et une photo de Belle Baker, la première interprète à avoir enregistré le titre, pour la nouvelle technologie de l’enregistrement audio. Le message est clair, si en 1914, un compositeur pouvait encore se faire un nom en ignorant l’enregistrement sur disque, quatre ans plus tard, les rapports entre supports se sont inversés et les jours d’innombrables éditeurs de musique sont désormais comptés. Mais les principaux acteurs de cette nouvelle industrie du disque se sont installés dans d’autres pays et la Belgique restera largement à l’écart des réseaux d’innovation et de production.

Le changement le plus important de la période de guerre viendra cependant de la prise de conscience, par les acteurs économiques essentiellement, de l’importance des répertoires « populaires ». Pour la première fois sans doute dans l’histoire de la musique occidentale, ce sont elles qui deviennent le paradigme de la production musicale pour ce qui concerne les évolutions technologiques, la structure du marché, le fonctionnement des droits d’auteurs, l’édition et la diffusion. Ce sont désormais les approches capitalistes mises en place pour les musiques populaires qui s’imposeront aux autres genres musicaux.

Si la Belgique reste à l’écart des transformations du marché de la musique pendant quatre ans, ses structures sociales connaissent aussi un coup d’arrêt. On a déjà dit que la non application des lois sur la scolarité des enfants avait permis la rétention de la transmission orale de certaines formes de savoirs, mais il faut ajouter aussi la mise en veilleuse des revendications ouvrières. Il faudra attendre la fin du conflit pour que le temps de travail soit modelé sur la « semaine anglaise » et passe à 54, 52 voire 49 heures par semaine ; pour que les salaires soient revalorisés ou pour que la loi Vandervelde interdisant la vente d’alcool d’un taux supérieur à 18° dans les débits de boissons soit votée. Les répercussions de ces décisions sur l’accroissement du temps libre, sur la fréquentation des lieux de divertissement, sur la transmission des savoirs et donc sur les pratiques de consommation musicale seront considérables. La diminution drastique du nombre de fanfares et de chorales en est peut-être l’un des témoignages les plus spectaculaires.

Pour l’immense majorité des mélomanes, le sens et l’ampleur de ces reconfigurations importaient peu. Seule la musique comptait. Pas seulement la science par laquelle ses accords et ses mélodies s’agençaient avec un texte ou une voix, mais pour la manière dont elle touchait, réconfortait et soulageait. Pour nos oreilles contemporaines, la musique de la Grande Guerre a sans doute perdu une part de ses vertus. À un siècle de distance, sa portée est devenue autre peut-être. Elle nous donne l’échelle de ce que fut le conflit et son ressenti. Le fragile échafaudage d’habitudes, de préoccupations, de rêves qui était celui de nos ancêtres s’était désagrégé en quelques semaines et la musique, parmi d’autres choses sans doute, fut un moyen de combattre la solitude aussi bien que la déchéance, de surmonter la corrosion de la haine et, en l’exprimant, de rétablir un dialogue avec ceux qui restaient aussi bien qu’avec les absents et les disparus.