Note de la rédaction

Ce reporticle est extrait de la revue TEXTYLES, n°40, Ecriture et Art contemporain – dossier dirigé par Denis Laoureux, 2011, pp.87-100.

Jacques van Lennep, Jacques Lennep : entre musée et atelier

Historien de l’art, conservateur de musée et artiste, l’homme évolue sur un double terrain. Rompu à la distance critique, à l’usage d’une méthodologie rigoureuse et habitué à manier le savoir scientifique, il investit également le champ de la création pour affirmer une œuvre originale basée sur le concept de relation.

Après des études artistiques et une licence en histoire de l’art, il mène des recherches approfondies sur l’alchimie qui aura une incidence sur sa méthode artistique, notamment dans les associations entre images et textes. Tout au long de sa carrière académique, Jacques van Lennep accumule des connaissances érudites et publie des études sur des sujets variés allant de l’art zwanze au surréalisme. Il se forge une réputation d’intellectuel de haut niveau et de chercheur passionné. Cette conjonction de formations, différentes et complémentaires, fait émerger un champ de conscience qui va influer sur la forme de son œuvre. Dès 1969, il pressent un art d’attitude. Trois ans plus tard, en 1972, lorsqu’il fonde le CAP (Cercle d’Art Prospectif), il élabore un concept de relation qui englobe le lien social et le récit. D’emblée, Lennep se situe dans la foulée du structuralisme et dans la lignée de la théorie de « l’œuvre ouverte » développée par Umberto Eco. En créant le Musée de l’homme (qui débute en 1976) Jacques Lennep expérimente pleinement cette esthétique relationnelle en travaillant sur l’œuvre en tant que récit déployé dans le temps, et en explorant un jeu interactif aux consonances sociologiques. Le Musée de l’homme consacre des expositions à huit personnes dont l’existence est érigée en espace de création. Il s’agit de Pierre Bonvoisin, sculpteur de marrons (1976), d’Ezio Bucci, supporter du Sporting de Charleroi (1977), de Paul Van Bosstraeten, cultivateur d’orchidées (1977), d’Alfred Laoureux, collectionneur (1978), de Madame Paul Six, fermière qui collectionne des dédicaces (1978), de Tania, modèle pour photos de charme (1979), d’Yves Somville, ingénieur agronome qui joue le rôle du Christ dans le Jeu de la passion à Ligny (1980) et de Robert Garcet, paléontologue inspiré et anarchiste (1980). Lennep les montre dans le milieu artistique. Il accompagne cette prestation de vidéos, de performances, de photographies, de documents et il leur consacre une publication.

Par ailleurs, le livre Relation et Relation (1981) revient sur une décennie de recherche et de réflexion. Il s’ouvre sur une lettre dans laquelle l’artiste développe l’historique de la théorie de la relation. Comme tous les autres artistes qui contribuent à l’ouvrage, Lennep est acquis notamment à l’interdisciplinarité. Ses œuvres, en effet, sont accompagnées d’objets et de photographies, mais aussi de mots, de textes qui jouent un rôle essentiel. Ces derniers sont écrits sur de larges barbouillages noirs qui occultent, pervertissent les modalités classiques de la perception et bouleversent les codes traditionnels du genre. L’artiste ne souhaite pas promouvoir un art de l’effacement, du rien, mais au contraire, veut révéler ce qu’on ne voit pas et fait du tableau un lieu d’émergence d’histoires. Avec ses Tapisteries, Jacques Lennep se joue aussi des conventions picturales. En peignant et en écrivant sur le mauvais côté de la toile, désolidarisée de son châssis, et contextualisée par l’adjonction d’éléments extérieurs, il pose la question du rapport au réel et de la capacité de la peinture à encore produire du sens.

En Belgique, dès 1973, Jacques Lennep est un des premiers artistes à utiliser la vidéo et à promouvoir ses potentialités. Sa pratique se dirige vers le documentaire, l’enregistrement du réel, la perception immédiate ou encore vers l’empreinte. Son Histoire d’un corps (1974), qui retrace l’histoire de l’artiste à travers ses cicatrices corporelles, est représentative de son attrait pour le récit. En 2004, il tourne une suite de sketches humoristiques qui se réfèrent à Monet, Van Gogh, Ensor, Magritte, Broodthaers, Warhol…

L’artiste ne cherche pas à se dérober à l’exigence du mot, à la justesse de la phrase et à la nécessité de transcrire une parole littéraire sans se trahir par des approximations de langage. Il conçoit des livres d’artiste (1) dont certains transcrivent des conférences/performances ses Exposés d’art (2) . L’écriture qui traduit une pensée originale se fonde sur une approche très documentaire de l’art et sur une étude fouillée de l’histoire.

La relation structurelle, la relation-récit et la relation sociale nourrissent l’ensemble de son œuvre et fondent le concept même du Musée de l’homme qui se prolonge dans la création de quatre personnages fictifs. Faut-il s’en étonner ? En 1974, déjà, Lennep écrivait : « L’art raconte des histoires ». N.V. Panneel, représentant en parfumerie et peintre du dimanche (3) expose régulièrement jusqu’à son décès en 1991.Une de ses toiles, jugée inconvenante et trop leste est saisie par la police à la galerie Isy Brachot à Bruxelles. Jef Caliche, obnubilé par un sujet unique : le fer à repasser, décide de ne plus créer et prend cette décision dans la discrétion la plus absolue. Kevin Mustafa, peintre hyperconceptuel, est un météore qui traverse le monde de l’art. Après deux ans d’activité, il fait croire qu’il est l’auteur improbable de 688 tableaux dont 12 seulement ont été retrouvés et exposés par Lennep en 2008. Il s’agit de toiles, enduites d’une couche de fond blanche et numérotées. Josué Pinson travaille avec le banal, l’ordinaire, le déchet. Il recycle le rebut. Sa particularité : il détruit l’œuvre à peine créée mais l’opération est captée en vidéo.

En 1996, Lennep refonde sa réflexion au sujet du relationnel. Il la continue et la prolonge dans une investigation qui mêle image et texte, les Devoirs quotidiens. Six ans plus tard, l’artiste met un terme à cette sorte de journal tenu au jour le jour.

Genèse et forme des Devoirs quotidiens (1996-2002)

Jacques van Lennep prend le pas sur Jacques Lennep. Les tâches inhérentes à sa charge de chef de département de musée se révèlent de plus en plus nombreuses et accaparantes. Elles freinent son travail d’artiste et l’obligent à déserter le terrain de la création. Il décide de réagir et développe un projet qu’il ancre dans le quotidien. Il met à profit son trajet journalier de navetteur pour imaginer un genre particulier qui convoque à la fois l’image et le texte. Tout au long de la distance parcourue, son esprit musarde, vagabonde, et dans le train, il saisit des bribes de conversation, capture un morceau de paysage, enregistre et fixe un fragment d’information, médite sur l’actualité et l’existence. Le désir de l’artiste est de faire des Devoirs quotidiens une performance qui s’élabore dans le temps et où la vie (avec ses joies, ses peines inconsolables, ses douleurs insondables et ses menus plaisirs) se situe au premier plan. Son intention, avec des critères taxinomiques qui se précisent, est de créer un langage nouveau, placé toutefois dans le sillage de ses réalisations antérieures. Le champ de l’art se lie encore un peu plus avec le relationnel. Il se laisse gagner par une expression libre et immédiate. Il refonde ce qui existe déjà.

Jacques Lennep réalise son premier Devoir quotidien le 18 février 1996. Le 20 février 2002, il met un terme à six années de création journalière (4). Exécutés sur des feuilles de papier A4, les Devoirs brouillent les codes artistiques et obligent le regardeur/lecteur à modifier l’angle d’approche de l’œuvre.

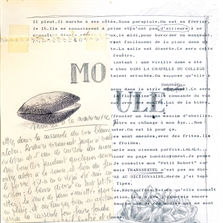

Rendre compte des Devoirs quotidiens passe d’abord par une description analytique. L’inventaire est simple mais requiert quand même que l’on s’y soumette : une page blanche sur laquelle vient se poser textes, fragments de lettres, de photographies, collages, dessins. Au niveau de la conception matérielle, Jacques Lennep privilégie le noir et le blanc (sauf pour les dernières œuvres qui tolèrent quelques interventions en rouge) et recourt au crayon, à la plume, au stylo à bille et au feutre. Pour autant, rien n’est dit, ni sur la forme ni sur le sens des Devoirs.

Totalement de son temps, l’art relationnel de Jacques Lennep reformule les liens entre la mémoire et l’histoire, entre l’universel et la mythologie personnelle. L’art insiste-t-il, raconte des histoires. Il se glisse dans la culture d’aujourd’hui, il adhère à l’art de la fin du XXè et du début du XXIè siècle qui, comme le souligne Paul Ardenne « émane d’une histoire singulière dérivée de l’histoire : une mise en histoire même de l’histoire de l’art à l’échelle individuelle de l’artiste » (5). Les Devoirs quotidiens tiennent à la fois du récit, de l’information historique, de l’anecdote, de la fable, du conte, de la nouvelle, du journal intime, du roman-photo et de la bande dessinée. Ils se construisent autour de l’argument privatif du ni …ni ou autour de la logique du et …et. Les Devoirs sont à la fois tout cela sans être vraiment récit, anecdote, fable, conte, nouvelle, journal intime, roman-photo, bande dessinée. Autour de l’image et du texte, Lennep détourne et révoque le principe de genre. Il oscille indéfiniment entre narration et relation. Face à la page blanche, l’artiste, le plus souvent, ébauche d’abord l’image mais il a aussi déjà en tête le texte qu’il va écrire. A l’origine du geste créateur préexiste donc une double émergence qui joue sur la rature, le repentir, le perméable et l’imperméable, le langage et le visuel. Le mode opératoire choisi par Lennep ne donne la priorité ni aux mots ni aux dessins. Toutes les hiérarchies sont abolies. L’écriture et l’image se coagulent, se télescopent, s’associent pour générer un espace mental qui transcende la réalité. Le plus souvent indépendant l’un de l’autre, l’image ne double pas le texte et le texte n’ajoute pas du sens à l’image. Inséparables, ils se superposent dans une histoire chaotique et discontinue mais qui se rassemble en une unité temporelle toujours identique. Techniquement, texte et image peuvent être séparés ou intimement tissés. L’écrit, abordé par l’intermédiaire de la machine à écrire, de la photocopie et de la main, s’efface parfois, s’estompe, perd sa lisibilité et il n’est pas toujours possible d’avoir accès à l’intégralité du texte. Le graphisme se caractérise par un jeu typographique qui adopte des effets plastiques mais qui reste déchiffrable. L’image, quant à elle, postule une réappropriation des styles qui atteste de la maîtrise technique de l’artiste. Elle passe indifféremment de la caricature à l’information et à la représentation iconique. Jamais le texte ne se pose comme la légende ou le commentaire de l’image. L’illustration refuse de se définir comme l’écho de l’écriture. Ce qui importe, c’est ce que Lennep met en jeu à partir de cette rencontre texte et image. Le contenu des Devoirs, en tant qu’énonciation, fait se déployer la mémoire, la réflexion et la narration. Les phrases et les mots s’ouvrent, deviennent des espaces qui accompagnent les dessins. Ensemble et/ou séparément, ils suscitent un imaginaire particulier dans lequel le regardeur/lecteur se perd, laisse vagabonder son esprit et crée lui-même son propre système de relations.

Si Jacques Lennep prête une importance extrême aux mots, il ne se définit toutefois pas comme auteur. Il ne se reconnaît aucune ambition littéraire. Son attachement à l’image et à l’écriture laisse transparaître sa formation d’historien de l’art, mais par l’orientation formelle qu’il imprime aux Devoirs, il adopte clairement une posture de plasticien.

L’exercice des Devoirs témoigne de l’intérêt de l’artiste pour le monde dans lequel il évolue et atteste l’attention qu’il porte aux relations humaines. Diversifiés et complexes, ils puisent leur inspiration dans l’histoire d’un individu. Lennep consigne ce qui fait son époque, la frivolité, le désordre, les désastres –naturels, humanitaires ou personnels-. La substance de sa création, il la grappille dans la banalité du quotidien, dans un fait divers, dans un événement qui le touche directement, dans l’information omniprésente, dans les différents champs de communication, dans un souvenir, dans une bribe de phrase restée dans l’oreille, dans une réflexion esthétique, dans la pratique de son métier, dans un livre lu, dans une image du présent qui fait rejaillir le passé, dans la couleur d’un vêtement, dans la contemplation d’un jardin,… Tout peut devenir source d’inspiration. Rien n’est inconsistant. L’assemblage qui prend forme sur le papier n’est toutefois pas fortuit : il émane d’un acte artistique volontaire. L’artiste ayant mis un point final aux Devoirs, il est possible de les appréhender de manière dépassionnée et avec la distance de la réflexion. La feuille devient le lieu d’une mise en scène élaborée au sein de laquelle se côtoient textes et formes visuelles. Dessins et écritures se mêlent, se contaminent et se figent dans un arrêt sur image qui enregistre un instantané de la perception de l’espace, du temps et de l’histoire. Parfois, mais c’est exceptionnel, la page demeure presque blanche. En six ans, l’artiste n’est resté que deux ou trois fois en marge de la complexité de la vie et du monde, notamment lors du décès de sa mère. L’aventure créatrice semble alors ne pas trouver son objet. Mais en général, la matière dans laquelle il puise foisonne et titille son inspiration. Sa pensée et ses émotions n’ont aucun mal à se cristalliser sur quelques faits. Ce qu’il y a de fugace ou d’éphémère, de beau ou de tragique, de drôle ou de pitoyable, les grands ou les petits événements du présent, se retrouvent dans les Devoirs quotidiens. Lennep est un flâneur de l’histoire et il fait naître sur sa page quotidienne un kaléidoscope du temps présent, de l’ici et maintenant.

| 5 images | Diaporama |

Les arcanes des Bozars ou le musée (des beaux-arts) en question

Parmi les thèmes abordés, certains obtiennent les faveurs de l’artiste et deviennent récurrents. Tout au long de la production des Devoirs, des séries prennent corps. Elles sont le reflet des préoccupations journalières de l’artiste. A ce propos, il convient de citer des récits dans le récit : les cartes historiées de Belgique, les taupes, l’art comme sujet et le Bureau royal et fédéral des Bozars. Cette dernière série, le Bureau royal et fédéral des Bozars, concerne l’activité professionnelle et scientifique de Jacques van Lennep. Plus de 200 Devoirs lui sont consacrés. Toutefois, jamais l’artiste ne cite le mot musée. Il utilise, avant que le Palais des Beaux-Arts ne s’empare de cette appellation, le terme « Bozar ». C’est le fonctionnement de l’institution qu’il décortique, c’est sa nature secrète qu’il démasque, c’est son organisation qu’il décrypte. Rien n’échappe à l’œil de l’artiste, tout est matière à réflexion et tout s’intègre dans un processus de recyclage artistique : la conservatrice, le personnel d’encadrement, les moyens matériels et financiers, la bureaucratie, le marketing, les grandes expositions (d’Ensor, de Magritte et du « peintre innommable », Delvaux, dont le nom n’est jamais cité). Bozar apparaît comme une structure proliférante, engluée dans l’impérialisme de l’administration. Le 13 janvier 1997 Lennep rend compte, par l’image et le texte, des aberrations d’un système (concernant les traductions) qui ne tolère aucun écart par rapport à la règle. L’artiste dessine une géante écumante de rage prête à écraser sous sa semelle un frêle fonctionnaire apeuré et tremblant. L’écrit explicite les faits et, en nota bene signale que « la commission d’enquête sur l’enquête envisage de créer une commission des commissions ». Le 9 mai 2000 : réunion trimestrielle des plus hauts responsables des musées fédéraux. Ce jour de 9 à 17 heures, toutes les personnes concernées ont pris place autour d’une table. Plusieurs fragments rédactionnels distillent informations et commentaires. Les conservateurs sont tenus de soumettre bilans et prévisions budgétaires. L’idéologie dominante est celle du marketing et de la finalité promotionnelle à vocation marchande et les musées ne peuvent en faire l’économie. La culture de la technocratie s’implante avec force et il est interdit, au cours de cette réunion de prononcer le mot « art » sous peine de se voir infliger une amende. Cyniquement et en caractères gras, l’artiste évoque la prostitution.

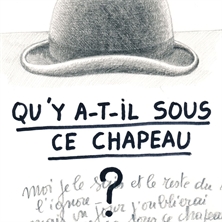

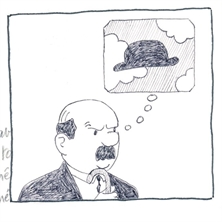

La visibilité d’un musée tient aussi à ses expositions de prestiges. Les Bozars mettent donc à l’honneur quelques fleurons de l’art belge. Le Devoir du 20 mars 1998 scénarise la rétrospective consacrée à René Magritte (6). La foule se presse, pas uniquement pour s’extasier devant les œuvres d’un formidable producteur d’images ni pour célébrer « le poète visible » (7) mais aussi et peut-être avant tout pour consommer dans un « bazar » tous les produits dérivés qui se développent de façon extensive autour de sa peinture.

Lennep saisit avec beaucoup d’humour et souvent de manière sarcastique l’existence journalière de tous ceux qui gravitent autour et au sein de ce lieu culturel particulier. Il s’empare par exemple, d’un mal mystérieux qui frappe les gardiens. Ceux-ci se plaignent de maux oculaires. Cette pathologie fait l’objet, le 20 avril 1999 d’un Devoir qui porte une inscription qui résume le sujet : « l’œil quadrangulaire ». Distribués sur la page, le dessin et l’écrit doublent les pistes d’information. L’image montre un surveillant encadré de tableaux et affublés de deux yeux carrés. Le morceau de décor identifie l’homme dans sa fonction et le replace dans son contexte. La bizarrerie du regard ancre dans ce détail toute l’articulation de la planche. La note relate un phénomène étrange qui provoque chez les gardiens des troubles de la vision. Les médecins se perdent en conjectures quant à leur origine. On évoque le placement de nouveaux spots ou encore la colle utilisée lors du remplacement de la moquette. Finalement, un spécialiste biélorusse est convoqué. Le texte, dactylographié au moyen d’une vieille machine à écrire, apparaît sur un papier ancien, jaunâtre. Avec cette œuvre, Lennep se place dans un jeu de références qui renvoient du dessin au champ sémantique et vice versa. L’un est la caisse de résonance de l’autre. L’artiste travaille sur une logique circulaire qui permet à la relation texte/dessin de s’épauler mutuellement.

| 3 images | Diaporama |

Son intérêt pour le Bureau royal et fédéral des Bozars, Lennep le glisse aussi dans le champ du récit dans le récit. L’entreprise consiste à insérer une histoire dans celle du musée. D’autres narrations viennent se greffer à celle relative aux Bozars, par exemple les épisodes consacrés à la forme grise, au plombier qui se prend secrètement au jeu de la création ou encore à la taupe. Le terrain d’action de celle-ci prend donc également pour cadre ce haut lieu de la culture. Elle fait des entrailles du musée son domaine de prédilection. Lennep s’en sert comme d’un instrument ludique qu’il installe au cœur de cette structure monumentale qu’est le musée pour révéler, avec dérision, certaines de ses particularités. Très à l’aise au sein de cette ville dans la ville, la taupe musarde où bon lui semble et démasque les dysfonctionnements, les dégradations, les incohérences de gestion. Elle traque aussi les excès et les gaspillages, et débusque les dangers du pouvoir absolu. Le 22 octobre 1996, une phrase bien lisible : « Où il est à nouveau question de la taupe » insiste sur la présence du petit mammifère presque aveugle. Un texte manuscrit et raturé occupe la partie supérieure du document tandis que la partie inférieure de la feuille fait place à un dessin au crayon de la façade du musée. Façade dont une partie est occultée par une gigantesque taupinière. Le paragraphe rédactionnel nous apprend qu’en descendant dans les réserves à la recherche de bustes d’anciens belges, Jacques van Lennep est confronté à une odeur fétide qui flotte dans l’atmosphère. Le texte fait encore référence à la poussière, ennemie du plâtre, aux déjections de la taupe et à des crevasses qui apparaissent dans les murs de soutènement. Aucune esthétique fusionnelle ne lie l’écrit et l’image. Il ne s’agit pas de créer un réseau illustratif réciproque. L’artiste superpose des espaces dans lesquels des histoires se développent et se répondent. Il tisse des liens relationnels entre les mots et le dessin et instaure une circulation mentale qui suggère des potentialités d’échange. Dans les interstices du texte et de la ligne de nouvelles histoires se dévoilent. Dans le Devoir du 26 mai 1998, l’image et le texte s’imbriquent à travers l’unité de lieu. Le verbe et les formes provoquent une rencontre de réalités différentes. Plusieurs situations rêvées, réelles, fantaisistes ou fictives coexistent dans un univers bien délimité. Une reine, drapée dans un mélange de majesté, de raideur et de sévérité, accapare la partie supérieure de la page. A aucun moment, ni son nom, ni sa fonction ne sont prononcés. Son identité, sa légitimité se construisent à travers une chaîne de périphrases telles que : « la grande experte », « la divine maîtresse éclatante de lumière », « la suprême responsable ». Au-dessous d’elle, la page accueille un texte tapé à la machine, avec ça et là quelques biffures et corrections. Le document écrit empiète sur le plan d’une taupinière surmonté par le « temple des arts », lui-même coiffé par le « génie des arts ». La coupe transversale de la taupinière est annotée. On y lit par exemple : « mont des arts avec agences de voyages, galeries creusées par la taupe ou encore réserves de cadres contaminés par la mérule ». Le texte fait référence à une situation professionnelle. Le Devoir est un moment dans l’espace de la journée où sont réunis des fragments qui se présentent comme des entités ouvertes pouvant combiner leurs récits.

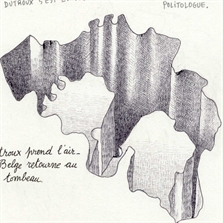

L’index du quotidien

Jacques Lennep a aussi le souci de l’histoire. Les domaines qui retiennent son attention sont multiples. Il en est un, que l’on pourrait synthétiser sous le vocable « d’actualité ». Cette série se retrouve dans les cartes historiées de Belgique. La situation événementielle du pays peut se prévaloir d’une place de choix dans les Devoirs. Les symboles (Manneken Pis, la pipe de Magritte, Milou,…), les faits divers, la pédophilie, les problèmes politiques, la situation de Bruxelles, le rattachement de la Wallonie à la France (11 juillet 1996), le nationalisme flamand (24 avril 1998), les « affaires », le lisier (28 août 1998) forment une trame interactive qui redistribue différents points de vue subjectifs pour réinventer d’autres identités collectives. Le 9 septembre 1998, Lennep dessine les contours d’une Belgique qui n’existe plus, qui a été aspirée dans un trou. Elle est survolée par un hélicoptère dont le pilote ahuri s’exclame : « Merde ! Le terrain a disparu ! ». Les textes, dactylographiés et écrits à la main cernent quelques événements de l’actualité du moment, par exemple la préparation d’un tournoi de football et le procès Agusta-Dassault. La surface de la page contient un tout petit segment de la réalité. Le dessin, les mots, l’écriture se lisent comme des champs relationnels qui cristallisent tous les petits morceaux d’histoire épars.

Mais l’art reste pour Jacques Lennep un sujet privilégié. S’il fait prioritairement référence à la peinture et à la sculpture, néanmoins d’autres formes d’expressions artistiques s’immiscent dans les Devoirs, comme par exemple la poésie avec notamment les figures emblématiques de Verlaine et Rimbaud (16 mars 1999).

Le lieu, comme écrin, comme institution ou comme espace d’exposition crée des synergies et se définit en termes relationnels. Mais plus qu’un contenu référencé ou conceptuel, il est aussi l’expression signalétique du pouvoir. Sur fond de terrils et devant le temple de l’art, il met en scène Laurent Busine et Elio Di Rupo lors de « l’inauguration du Grand Hornu (dans un trou perdu) du musée officiel des gens causant français sur le sol belge : Bruxellois et Wallons réunis » (10 décembre 2001). La construction d’un musée d’art moderne au cœur de Bruxelles ne peut qu’inspirer Jacques Lennep. Si le musée a une fonction éducative, il a aussi des missions de conservation et de recherche scientifique. Toutefois il est tenu par certaines contingences. Philippe Roberts-Jones constate qu’il doit « faire de la publicité, du racolage. On n’existe dans le monde contemporain que si l’on est remarqué » (8). Dans son Devoir du 30 septembre 1999, Lennep force le trait et le voit comme un lieu de divertissement et comme un hypermarché de la culture. Au-dessus d’une photographie d’un vaste chantier de démolition, l’artiste superpose des textes manuscrits tracés au crayon et au feutre. Des phrases surgissent, se détachent de cet entrelacs de mots : « les musées ne seront pas fermés, on s’amuse au musée ». De cette trame, de ce réseau de lettres, de verbes et de termes émergent des inscriptions qui refondent la réalité. De manière explicite il est fait état d’un projet de circuit de karting dont la piste serait jalonnée de statues de plâtre. Dans l’optique où le musée se doit d’être aussi un endroit d’agrément, des historiens de l’art au chômage reconstitueraient des tableaux vivants inspirés par les toiles qui font partie des collections du musée. Le texte appelle la lecture, trouve son poids et signifie.

Avec ses amis artistes, Jacques Lennep noue des dialogues et des connivences. La complicité et l’appartenance à une même communauté suffisent à tisser des liens qui se retrouvent dans certains Devoirs. Il consacre celui du 16 mars 1996 au décès et à l’incinération de Jacques-Louis Nyst. Textes et images traduisent la conscience du temps qui passe, la maladie, la mort, la faible épaisseur de la vie. Il y a un partage entre les mots et les dessins. Ils font alliance, s’ouvrent l’un à l’autre pour exprimer la profondeur d’une réflexion.

Si, dans le Devoir du 13 novembre 2001 consacré à Jacques Charlier, la photographie et le texte jettent des ponts entre eux, c’est pour évoquer une histoire beaucoup plus légère. Il est en effet question d’une exposition dans une galerie gantoise, d’un voyage lointain dans l’ouest américain, de baigneuses blondes sur la plage de Knokke-le-Zoute et d’un portrait de la scandaleuse Catherine Millet. Les parts écrites et visuelles qui occupent la page décrivent des situations qui dévoilent un petit morceau de l’univers de Charlier à un moment précis de sa vie.

L’histoire est la mémoire, et pour un historien de l’art, sa fréquentation permet de construire et de nourrir sa propre bibliothèque intérieure. La créativité, tendue vers l’avenir, plonge aussi ses racines dans le passé. Dans son Devoir du 18 septembre 2000, Lennep aborde la démarche radicale de Malevitch sur base de laquelle d’aucuns ont proclamé la mort de la peinture. Trois critiques d’art se livrent à une sorte d’onanisme intellectuel devant un monochrome noir. L’espace textuel s’agence en dessous du dessin. Les phrases, toutes tracées à la main, participent à l’expérience visuelle globale. Les groupes de locutions forment des ensembles fragmentaires qui jouent de toutes les ressources de l’écriture. Exceptionnellement, le sens de la graphie est renforcé par la couleur : le mot rouge est écrit en rouge.

| 6 images | Diaporama |

Les Devoirs quotidiens détournent des icônes de l’art moderne : l’urinoir utilisé en 1917 par Duchamp pour Fountain, la pipe de Magritte, les moules de Broodthaers, les rayures de Buren. Ils se laissent aussi porter par les grandes œuvres du passé. Ils citent des œuvres magistrales qui font date dans l’histoire de l’art comme par exemple Le Martyre de Saint Liévin de Rubens (10 novembre 2000) ou La mort de Marat de Jacques-Louis David (18 septembre 1997). A chaque fois, Lennep saisit un élément de l’œuvre qu’il met en exergue (la langue, la main qui tient une lettre). Cet élément est mis en relation avec une petite particule d’histoire qui provoque un télescopage intéressant entre l’image et le texte. Nous lisons ces phrases, tapées à la machine : « Jean-Paul Marat est mort entre deux mots. Rien de plus remarquable dans le tableau que le papier, la plume et l’encrier, l’image et l’écriture ». D’autres informations distillées de manière laconique façonnent un récit qui joue de l’humour et du détournement de sens. Dans les textes Lennep mélange plusieurs registres, le réel, les fantasmes et l’imaginaire. Lorsqu’il associe l’écrit à l’image, il met en place une méthode de lecture active, qui ne les oppose jamais, qui ne les enferme pas dans leur monde de référence. Au contraire, il travaille le contenu narratif (de l’image et du texte) par l’invention, l’éclatement, l’interprétation afin de créer des champs relationnels et interactifs.

| 3 images | Diaporama |

Ces pages quotidiennes, écrites et dessinées, mises bout à bout, chronologiquement, ne relèvent en aucun cas du feuilleton. Elles n’empruntent pas non plus la forme d’une histoire linéaire simple. Les contours et les détours des images et des mots se coulent dans des formules extensives aux références plurielles et multiples. L’artiste accompagne les Devoirs quotidiens d’un index. Cette trace archéologique, cette taxinomie rigoureuse, cet inventaire précis se situe à la fois en marge de la création mais se révèle aussi un catalyseur indispensable pour les référencer. L’index exprime également la diversité et la complexité des sujets abordés : les voyages, la mort de Pol Pot, le décès de mère Térésa, les catastrophes aériennes et maritimes, le football, l’attentat du 11 septembre 2001, les éclipses, la guerre en Afghanistan, le terrorisme islamique…

| 5 images | Diaporama |

Les Devoirs quotidiens mis en scène

Les Devoirs quotidiens se placent résolument dans une perspective contemporaine puisqu’au moment de leur conception ils sont imaginés pour s’insérer dans les différents réseaux interactifs du Web. Les nouvelles technologies interpellent l’artiste et dès le 18 févier 1996, Jacques Lennep sait qu’ils passeront par Internet. Cette nouvelle possibilité de communication n’infléchit en rien la forme des Devoirs, elle provoque une interrogation quant aux relations nouvelles qui s’établissent entre culture et technologie. A partir de la création du CAP, Lennep situe toute sa réflexion dans le sillage de l’art relationnel et de l’interdisciplinarité. Son mode de pensée et son comportement artistique déteignent nécessairement sur la présentation de l’œuvre. Dès lors, le dispositif de représentation qu’il choisit s’impose comme un espace perceptif, relationnel, expérimental et participatif, un espace de lecture où se tissent des rapports entre le « je » et le « nous ». Entre les Devoirs quotidiens exposés à la galerie Flux (9), l’artiste installe des petits miroirs sur lesquels est inscrit « je ». La démarche n’est-elle pas un « je-livre », un « je » qui se livre, un livre ouvert aux autres ? Cette façon particulière de montrer les Devoirs renvoie à un espace privé passé au tamis de la mythologie personnelle. L’artiste intervient en propre dans son œuvre, pas uniquement à travers le miroir. Il joue sur une mise en scène du moi. Le texte, l’image, l’exactitude factuelle et la réalité fictionnelle s’évident et renvoient à un récit qui objective la subjectivité. Le narrateur tisse des liens qui deviennent presque inextricables entre les champs textuels et visuels. Ces derniers conduisant presque à une forme détournée d’autoportrait.

A la galerie Les Contemporains où ils sont exposés en 1997 (10), des Devoirs quotidiens envahissent tous les murs, du sol au plafond. Un escabeau est à la disposition du public de même qu’un index. Un fond sonore - des battements de cœur- sature l’espace auditif. La relation interactive qui s’établit entre le public et l’œuvre redéfinit le lieu d’exposition. La galerie devient un livre ouvert dans l’espace qui reconnaît l’importance du public/lecteur. Cette approche renouvelle la manière d’envisager la lecture. D’abord parce que pour prendre connaissance du propos, il est indispensable de se déplacer. Le regard s’associe au mouvement pour décrypter images, paroles, phrases. En rapport les uns avec les autres, mais sans logique de subordination, ils existent dans un système de relations spatiales complexes. Ensuite parce que ce mode d’approche incorpore, simultanément, plusieurs lecteurs. Cette pratique singulière conduit à l’intégration du public/lecteur dans le corpus historié, dans un corpus qui lui livre une histoire. L’ensemble des Devoirs devient un espace de lecture dans lequel se manifeste l’histoire. Une fois de plus, dans le temps et l’espace –à travers la communication, le divertissement et la dérision. Lennep décline ainsi, dans une forme dynamique et interactive, le concept de relation.