Introduction

Ce reporticle est publié en marge de l’exposition Dialogue With Light. Walter Leblanc et Jef Verheyen (27 octobre 2016 - 22 janvier 2017) : il est extrait du catalogue de l’exposition publié aux éditions Racine (180 pages).

Dialogue with light

Tout se joue en cinq ans. Entre 1956 et 1960 : des premières recherches d’une dimension picturale nouvelle à l’aboutissement de deux univers complètement personnels. C’est de 1956 que datent les premières mentions de peintures de Jef Verheyen et les premières œuvres abstraites de Walter Leblanc. Les deux artistes se sont rencontrés quelques années plus tôt sur les bancs de l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers. Leblanc, malgré son caractère plutôt solitaire, s’entend spécialement bien avec Verheyen, même s’ils ne sont pas dans la même classe (1). Au point que lorsqu’en 1954, Verheyen épouse Dani Franque, Leblanc est son témoin. Plus exactement, aurait été son témoin, si la mère de Dani Franque n’avait pas refusé de donner son accord au dernier moment (2) Cette anecdote est la seule que nous leur connaissions en commun. La camaraderie entre Verheyen et Leblanc ne durera guère au-delà des études, voire fera progressivement place à une certaine animosité due à leurs caractères différents. Pourtant, leurs deux travaux entretiennent de telles similitudes à leurs débuts que l’on peut penser à des influences réciproques. En 1957, à un mois de distance, tous deux connaissent leur première exposition personnelle en galerie, la Galerie Accent à Anvers. À partir de là, leur univers artistique va se développer très rapidement, pour aboutir dès 1959 à deux approches très distinctes. Il est éclairant de comprendre à quelles sources se nourrissent leurs œuvres, en quoi elles se répondent et se distinguent.

Jazz et céramique

À l’époque, Jef Verheyen est un céramiste. Avec Dani Franque, il a étudié dans l’atelier d’Olivier Strebelle, et a passé l’été 1953 à Vallauris à travailler la terre dans le sillage de Picasso et Léger. Les premières expositions collectives de Verheyen sont des expositions de céramique. Avec deux collègues, Marina Van Acker et Blanca Olmedo, le couple a même ouvert en 1955 un magasin spécialisé, l’Atelier 14. À ce jour, on connaît très peu de ces pièces (3). Il s’agit le plus souvent de céramique fonctionnelle (vases, pieds de lampes... ) à décor abstrait ou figuré simplement, peint ou incisé. En 1957, l’artiste expose une grande sculpture à la Biennale de Middelheim. Bien qu’il s’agisse probablement d’une de ses pièces maîtresses, Verheyen ne semble pas y porter une attention particulière, au point de se réjouir d’en toucher l’assurance quand quelqu’un la casse par accident. Probablement son attention s’est-elle alors déplacée vers la peinture. Pourtant, la terre a laissé ses marques. Plus précisément les pièces non figuratives, celles le plus directement influencées par la céramique asiatique . Verheyen connaît par cœur le Musée Guimet. Il admire spécialement la porcelaine monochrome chinoise, et la manière dont les fluctuations infimes des tons confèrent une profondeur aux surfaces. Ses premières peintures, grâce à une palette réduite (noir, couleurs terre, blanc et rouge) qui exploite au mieux la lumière, conquièrent la profondeur de l’œuvre. Le peintre atténue tout ce qui peut retenir l’attention en surface (motif, lignes, matières) pour faire sourdre les couches sous-jacentes. Dans une toile de 1957 , la tonalité sombre se découpe en formes précises qui accueillent de subtils passages du clair à l’obscur, de sorte que l’on sent moins des objets que des masses translucides qui se superposent dans un espace ténébreux. Le rouge joint à de ténus apports de bleu fait vibrer cet espace comme traversé par la lumière d’un vitrail.

| 4 images | Diaporama |

Pour Walter Leblanc, c’est le détour par une autre discipline artistique qui permet d’éclairer ses recherches : l’écoute du jazz, une passion qui naît à l’époque et sur laquelle insistent ses biographes. « Quiconque pénètre dans son lieu de travail est immergé dans le be-bop ou dans le jazz west coast (4). » Leblanc lui-même y voit une méthode de construction (5). L’exposition d’un thème, répété et interprété librement sous formes de variations, deviendra une constante de sa carrière. Et ce dès 1954-1955, alors que le peintre est encore figuratif : réduisant ses thèmes à quelques objets (bateau, moulin à café, machine à coudre), il les répète d’œuvre en œuvre ou au sein de la même toile, de façon à n’en garder qu’une structure porteuse de sa liberté d’interprétation, de plus en plus abstraite. Et lorsqu’il quitte la figuration en 1956, il exploite la page comme une surface qu’il investit de façon répétitive de formes nettes – rond, trait, arc de cercle... – souvent appliquées à l’encre de Chine, comme une calligraphie (figs. 4-5). Toute forme posée l’est généralement en série, puis répétée dans d’autres pièces de ce qui constitue rapidement des ensembles. Le rythme prime. Tout comme Verheyen, Leblanc réduit sa palette à des couleurs restreintes (noir, blanc, dégradés d’ocre et de terre) qui lui permettent de se concentrer sur d’autres éléments. Mais là où Verheyen creuse la profondeur, Leblanc explore le relief. Il remplace la couleur par la matière. Ses œuvres mêlent tissus, fragments de papier, anneaux métalliques, sable, bas nylon, ficelle...

Walter Leblanc exploite cette recherche dans une série de Compositions abstraites (fig. 6) entre 1956 et 1960. Le motif se base sur une courbe en U dont les bras s’ouvrent toujours vers le haut de la composition. La palette, réduite voire monochrome, se concentre sur la recherche de matière : c’est elle qui crée la composition. La toile, souvent du jute, affirme une texture avec laquelle contrastent les autres surfaces : rectangle de sable, découpe de papiers froissés, ligne de ficelle, courbe de bas nylon troué, griffures ou objets collés... De façon très troublante, Jef Verheyen réalise à la même période une série similaire . La coïncidence est trop grande pour n’être que le fait du hasard : toile de jute, motif central de la courbe en U, couleurs éteintes et quasi monochromes incitent à penser que les deux artistes ont travaillé en parallèle. Mais ces ressemblances per- mettent aussi de définir ce qui les distingue. Chez Verheyen, le jeu sur la matière n’est pas constitutif de l’œuvre. Ici, c’est la lumière qui prime. Les traits, appliqués au rouleau, se superposent et instaurent un espace intérieur, tandis que Leblanc explore la surface et l’épaisseur. Tout est dit. Reste aux deux univers à se déployer.

Matière et profondeur

Pour ce faire, un détour par le papier s’impose. Entre 1958 et 1960, Walter Leblanc et Jef Verheyen expérimentent autant en petits formats papier que sur toile. Ils sont désormais peintres non figuratifs, et c’est durant ces trois années que leur personnalité va éclore. Pour Walter Leblanc, il s’agit d’organiser la matière. Le fil de coton constitue rapidement un matériau privilégié. Il permet d’abord de créer un chaos de lignes, labyrinthique ou anarchique. Mais, progressivement, il se structure par zones, en hachures parallèles ou concentriques qui accentuent le schéma rythmique cher à l’artiste. Parfois, des nappes de sable tout aussi granuleuses remplacent cette matière. Sur ce tapis se greffe régulièrement une ligne autonome, qui fait office de mélodie, sinueuse et ample. Elle est poinçonnée ou appliquée à la perforatrice. Sur un fond désormais rigoureusement monochrome (noir, rouge, or principalement), tout est question de trous, de textures et de rythme (figs. 8-11). Dès 1958, Leblanc exploite ces principes sur toile. Dans Collage , il applique près de 600 bâtonnets répartis en neuf colonnes qui structurent la surface de façon presque régulière. Celle-ci est couverte de peinture blanche, de manière à ne garder de la structure répétitive que la vibration. Relief ne conserve qu’une rangée de bâtonnets alignés au centre d’un monochrome noir : elle s’insère dans une organisation plus vaste de lignes de fils torsadés ou non qui fait apparaître une croix. La complexité de cette structure contraste avec l’irrégularité des torsions du fil. Autant d’éléments qui font vibrer le monochrome. En 1959, la torsion du fil de coton, dont Leblanc assume la dimension incontrôlable, devient son élément de syntaxe privilégié. Les Twisted Strings sont nés (figs. 14-15). Donner un rythme et du relief à la ligne en la tournant sur elle-même permet de conquérir l'espace et le temps, tandis que les possibilités de composition – dont l'artiste perçoit rapidement l'ampleur – organisent le plan en jouant systématiquement sur la répétition et l'opposition plein/vide.

| 6 images | Diaporama |

Chez Jef Verheyen aussi, certaines œuvres de 1958-59 sont organisées autour de la répétition du trait, qui dans ce cas-ci est peint. Passant de l’encre de Chine sur papier à l’huile sur toile, Verheyen applique de larges traits de pinceau noirs, alignés horizontalement ou verticalement. À une exception près , il ne s’agit jamais de travailler la matière. Les traits cherchent toujours à creuser la profondeur. Plus ils se superposent, plus ils nient la page. Cette écriture de la ligne n’est pas sans rappeler la quête du trait propre à l’art chinois. Comme de nombreux artistes de l’après-guerre, Jef Verheyen s’intéresse à la philosophie asiatique. Il a découvert (6) The Tao of Painting (7), publié en 1956. Le concept à l’œuvre est celui du vide. Plus exactement, en équilibrant plages vierges et traits de pinceau, les peintres chinois proposent une image du monde qui ordonne présence et absence en un tout complémentaire (8). Peu à peu, les œuvres de Verheyen quittent la gestuelle du trait au bénéfice d’une épure hors du temps, qui rappelle les mots de François Cheng : « Dans un trait, ce souffle rythmique ne peut s’obtenir que par la qualité du Vide que le trait contient ou implique (9). » La comparaison de Sans titre (1959) avec Gouache – relief sable (1960) de Walter Leblanc est significative. Les deux œuvres se résument à un trait horizontal légèrement sous la mi-hauteur du plan, qui commence à gauche pour se terminer hors champ à droite. Mais là où Leblanc insère des effets de rythme (le trait se dédouble en une multitude de lignes : deux rectangles blancs viennent syncoper la continuité), Verheyen se concentre sur l’intériorité du trait noir, et le dégradé clair-obscur sur lequel il prend place. Il tend à l’épure.

| 6 images | Diaporama |

L’influence chinoise se ressent très fort dans une série d’aquarelles peintes autour de 1960 (figs. 20-23), présentant des paysages évanescents dont seuls des débuts de formes sont créés par les lavis et quelques plis du papier. Des paysages chinois de montagnes et d’eau, Verheyen a retenu la leçon de la transformation des éléments, empreinte de plénitude. « Le peintre vise à créer un espace médiumnique où l’homme rejoint le courant vital : plus qu’un objet à regarder, un tableau est à vivre (10). »

Bien entendu, le monochrome constitue l’évolution logique de la démarche. Dans Espace noir, le trait en longueur est encore visible mais, en le présentant en bleu sur un fond noir, Verheyen inverse le contraste et crée une véritable plongée dans un espace intérieur. D’ailleurs, le choix d’un bleu profond qui rappelle celui d’Yves Klein accentue cette spiritualité. L’énergie semble sourdre des tréfonds de l’œuvre : outre cette ligne vaporeuse, la peinture noire laisse apparaître la profondeur bleue au travers d’une subtile craquelure de la matière. Tout dans l’œuvre semble avoir lieu en l’absence d’un geste pictural. À partir de ce moment, le trait de pinceau disparaîtra définitivement du vocabulaire de Jef Verheyen. Espace noir est le titre donné à plusieurs monochromes de 1959-1960. Fasciné par une expression lue dans les écrits de Paul Klee, schwarz darstellen (« représenter le noir »), le peintre explore l’étendue de la couleur dans des œuvres dont seule la comparaison de visu permet de saisir l’ampleur. Par un subtil alliage de bleu, de vert, de rouge, chaque monochrome trouve une spécificité qui n’apparaît que dans la durée de la contemplation. Le travail par couches successives fait apparaître des effets de brume estompés qui rappellent les nuages chers à la peinture chinoise, ceux-là mêmes qui servent à donner forme au vide.

Anvers–Milan

L’influence du jazz, de la céramique ou de la pensée chinoise n’auraient pas abouti aux œuvres que nous connaissons sans l’inscription de Jef Verheyen et de Walter Leblanc dans un réseau international.

C’est pour Jef Verheyen que les contacts artistiques sont le plus déterminants. Dans la foulée de sa participation à la Biennale de Middelheim, il voyage à Milan (11), où il expose à deux reprises en 1958, à la Galerie Pater.

En février, à l’occasion d’une exposition en duo avec son condisciple anversois Comhaire, Lucio Fontana lui achète une œuvre. Verheyen visite son atelier : la rencontre le marque durablement. Avec près de trente ans de plus, Fontana deviendra plus qu’un ami, un père spirituel. Depuis 1940 et son Manifesto blanco, Fontana a publié plusieurs textes sur le spatialisme. Ses monochromes percés à la lame, les Concetto spaziale, qui explorent une profondeur concrète opposée à la perspective symbolique, sont l’illustration la plus connue de sa volonté de trouver un équilibre entre espace et temps.

En novembre, Verheyen présente en solo à la Galerie Pater ses peintures autour du U qui précèdent de peu les œuvres au trait et les monochromes. Lors du vernissage, il fait la connaissance de Piero Manzoni. Alors débutant, Manzoni s’est lancé cette année-là dans la réalisation d’achromes, des œuvres blanches laissant apparaître le jeu sous-jacent de textures plissées.

Avec Piero Manzoni et Lucio Fontana, qui deviendront des amis, une troisième figure tutélaire est Yves Klein. Quelques mois avant Verheyen, Klein présentait à Milan la première exposition hors de France de ses monochromes (12). Klein est alors à l’apogée de ses recherches, qui aboutiront la même année à la galerie parisienne Iris Clert à l’exposition historique La spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée, plus connue sous le surnom d’Exposition du vide, puisqu’elle donne simplement à ressentir l’espace fraîchement repeint en blanc de la galerie. Son travail a une influence claire sur les achromes de Manzoni. Verheyen le découvre à Paris et, même s’ils n’entretiennent que peu de contacts directs, sa recherche le marquera en profondeur.

Klein, Fontana et Manzoni. Avec ces trois noms, Jef Verheyen délimite un champ de pensée précis, marqué par l’ouverture à une quatrième dimension spirituelle que permet le monochrome. En outre, la portée conceptuelle de leur pratique pousse ces artistes à devenir théoriciens, légitimant leur démarche à l’aide de publications. Enthousiasmé, Verheyen rédige à son tour, en 1958 à Milan, un manifeste : Essentialisme.

S’isoler.

Arracher ses sens aux forces de la matière.

S’unir totalement aux vibrations supérieures.

À l’essentiel.

Rouge, noir, bleu ou blanc.

Devenir fou d’une couleur,

Tomber, s’envoler dans l’espace (13) .

Après cette introduction, Verheyen se concentre sur l’harmonie – l’absence de mouvement – qui constitue la source de l’essentialisme. « Nous sentons la couleur comme temps et la ressentons avant que nous puissions la voir », puis, en plus grand : « Voir c’est sentir avec les yeux. » Par là, Verheyen se montre très proche d’Yves Klein, dont les monochromes constituent autant de tentatives de ressentir un espace spirituel, jusqu’à l’exposition dite du Vide. Dans cette quête d’un espace absolu, qui reliera Verheyen au mouvement Zero, Klein et lui demeurent les derniers à miser sur la peinture, même si le geste en a disparu (14) . L’expérience visuelle de la couleur est primordiale. Pour Verheyen, elle renvoie à un souvenir d’enfance. Dès sa naissance, des problèmes oculaires rendent sa vision imparfaite. Pour qu’il puisse se repérer sans problème dans le jardin, les troncs des arbres furent peints de couleurs vives, faisant de la couleur un marqueur spatial protecteur. De là vient la phrase dont il fera son leitmotiv, Je peins pour voir (15) . Klein, quant à lui, affirme : « Je peignais des surfaces monochromes pour voir, de mes yeux voir, ce que l’absolu avait de visible (16). »

La présence de Jef Verheyen à Milan ouvre la voie à la jeune génération belge : Guy Vandenbranden et Walter Leblanc exposent en 1959 à la Galerie Pater, tan- dis que la Galleria Pagani del Grattacielo présente cette année-là Nuove tendenze belgi , expérience reconduite l’année suivante. Mais la scène anversoise s’est organisée elle aussi. Après un an de démarches, les artistes ont obtenu au printemps 1958 un petit espace du Middelheim Museum, puis, à la fin de l’année, le grenier de la Hessenhuis, un imposant bâtiment historique du centre-ville. G58 (pour « groep 58 ») est né : il organisera jusqu’en 1962 une série d’expositions dont certaines devenues historiques, ainsi que des soirées de concerts, de projections et de lectures. Plus qu’un programme esthétique ou théorique, c’est le besoin de visibilité qui unit la trentaine d’artistes, alors qu’à Bruxelles l’Expo 58 ne leur donne pas de cimaises.

Verheyen, dont plusieurs témoignages notent le caractère tempétueux, démissionne du groupe dans la foulée de la première exposition collective à la Hessenhuis à la fin de l’année, vexé que sa participation ne soit pas reprise dans le catalogue (17). Il est probable que la construction d’un réseau international constitue une raison plus juste de sa désinscription : Verheyen gardera d’ailleurs des contacts avec G58. Walter Leblanc, lui, s’investit beaucoup dans le groupe. Lorsque le critique d’art Marc Callewaert démissionne de la présidence en 1961, il le remplace aux côtés du photographe Filip Tas, du poète Jan Gloudemans et du technicien Francis Lauwers (18) .

Riche de ses contacts internationaux, Jef Verheyen ambitionne de créer à Anvers une exposition d’envergure qui témoignerait de la nouvelle dimension essentialiste de l’art. Pour des raisons floues, son projet ne voit pas le jour, et c’est Pol Bury et Paul Van Hoeydonck qui organisent en 1959 une exposition majeure, Vision in Motion, à la Hessenhuis. En présentant pour la première fois hors d’Allemagne Heinz Mack, Otto Piene et Günther Uecker, les trois artistes principaux de Zero créé l’année précédente, ainsi que Klein, Soto, Spoerri et Tinguely parmi d’autres, Vision in Motion place Anvers sur la scène internationale de l’avant-garde. Pour Otto Piene, l’évènement est « peut-être l’exposition Zero la plus importante (19) ».

Ni Walter Leblanc ni Jef Verheyen n’en font partie. Verheyen en gardera une rancœur envers les organisateurs. Cependant, c’est à cette occasion qu’il découvre les piliers allemands de Zero, notamment Günther Uecker, qui séjourne à Anvers et dont il deviendra l’ami. Zero, initié à Düsseldorf par Heinz Mack et Otto Piene, entend élargir le champ pictural en utilisant de nouveaux outils (les clous pour Uecker, la lumière pour Mack, le feu pour Piene). Ce champ, qui explore la durée et l’espace de l’œuvre, recoupe de près les recherches de Fontana, Klein, Manzoni, et de groupes internationaux tels que NUL aux Pays-Bas, Gutai au Japon... , si bien que la dynamique Zero regroupe progressivement et de façon nébuleuse plus d’une centaine d’artistes. En Belgique, on peut y associer Pol Bury, Walter Leblanc, Guy Mees, Paul Van Hoeydonck et Jef Verheyen. Les deux noms qui nous intéressent ici, Leblanc et Verheyen, résonnent de façon différente au sein de la mouvance.

Deux disciplines

Pour Jef Verheyen, Zero, c’est Klein, Fontana et Manzoni, « les trois figures les plus importantes du mouvement Zero (20) ». Leurs philosophies sont voisines. Cependant, contrairement à sa pensée, l’esthétique de Verheyen n’est pas en soi proche du mouvement. Même s’il rédige en 1959 un manifeste Pour une peinture non plastique, ses monochromes continuent d’affirmer sa conviction du pouvoir du peintre : « Son but est (...) d’enclore son unité spirituelle dans la couleur et la lumière de celle-ci. Il rend l’essentiel existentiel par la vertu de son choix (et ce choix est l’affirmation de son effort). Il pénètre enfin dans l’adimension où ne bat plus la pulsation du temps (21). » Pour lui, toutes les réponses à ses questionnements se trouvent dans la toile, la peinture, la couleur, la lumière. Là où le peintre se montre plus proche de Zero, c’est dans le plaisir qu’il prend à multiplier les collaborations. Comme s’il était conscient que la peinture peut être élargie, il ouvre ses monochromes à d’autres mains. Celle d’Englebert Van Anderlecht, qui, malgré le dédain de Verheyen pour les tachistes, réalisera avec lui une série de dix toiles, Ni l’un ni l’autre (1960) (figs. 25-26) : celle de Fontana, qui vient expressément en Belgique pour percer plusieurs de ses œuvres sous le regard de la télévision flamande (1962) (figs. 27-28) : de Herman Goepfert, qui fixe des structures métalliques à un de ses monochromes préalablement troué par Fontana (1963). Nous connaissons aussi une série de dessins à la fumée de bougie réalisés par Manzoni et Verheyen à Anvers (1961) (figs. 29-30), l’ambitieuse installation en plein air Vlaamse landschappen en duo avec Günther Uecker à Mullem (1967) et plusieurs sculptures en collaboration avec Dominique Stroobant (1973). Plus étonnant, il propose ses monochromes comme supports de poèmes en 1960 (22) et réalise le film expérimental Essentieel (1964) (figs. 31-32) avec son ami le poète Paul De Vree et Jos Pustjens notamment. Que ce soit par le travail collectif ou l’organisation d’évènements, Verheyen s’affirme comme un homme de réseaux (23) : ses nombreux contacts artistiques et littéraires le nourrissent. Comme il l’écrit à Goepfert : « Je pense beaucoup à nos expériences et je pense que l’amitié est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d’une personne (24) ».

| 6 images | Diaporama |

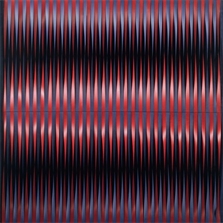

La comparaison est parlante : par rapport à Verheyen, Walter Leblanc est un solitaire. Nous ne lui connaissons pas de projet en collaboration ni d’abondante relation épistolaire (25) . Il fonctionne en autarcie, se focalisant sur sa recherche. Une fois mis en place le principe de la torsion, il s’y tient avec une rigueur extrême, exploitant toutes ses ressources formelles. Dans Twisted Strings (1960) (fig. 14), la surface rigoureusement noire accueille un réseau de fils de coton torsadés appliqués selon une grille quasiment mathématique, ici quatre colonnes inclinées en alternance vers la gauche ou la droite, là un ovale vertical dans le centre du cadre (fig. 15). La lumière, glissant dans les torsions des fils, fait vibrer le noir et donne dynamisme aux compositions. Les Twisted Strings demeurent fondamentaux dans le travail de Leblanc jusqu’en 1980. Progressivement, il ajoute une couleur secondaire qui souligne un mouvement, ou dispose les torsions d’une façon plus souple (Twisted Strings, 1962, fig. 33).

En 1960, la torsion se décline en un nouvel élément formel : la bande de plastique torsadée qui, plus large que le fil de coton, induit en se tournant sur elle-même un relief nettement plus prononcé. L’intérêt de cette matière réside dans sa rigueur : le plastique est un élément de consommation standard, son mouvement hélicoïdal est parfaitement contrôlé (contrairement au fil de coton), sa couleur est appliquée artificiellement. De la sorte, Leblanc détourne les attentes de la peinture, d’autant plus que les œuvres obtenues, les Mobilo-Statics (figs. 34-38), tiennent tout autant de la sculpture. Il nomme anti-peinture cette forme nouvelle.

Ce tournant radical, qui privilégie un matériau nouveau à la patte de l’artiste et la quête d’espace et de mouvement réels à leur représentation, le place au cœur du propos de Zero. Leblanc admire Fontana, qui en transperçant la toile a dépassé le mouvement « pour déboucher sur l’espace réel, enfin libéré (26) ». Les multiples ouvertures que pratique Leblanc dans la toile rappellent celles de Fontana, mais elles sont sérialisées de façon rigoureuse, sans gestuelle. Leblanc est plus pragmatique que Verheyen : ce n’est pas tant la portée métaphysique de Fontana qui l’intéresse que la rupture radicale que crée son geste vis-à-vis de la peinture en deux dimensions. D’ailleurs, il ne se montre pas aussi enthousiaste envers l’immatérialité d’Yves Klein. Il avoue son scepticisme envers les « nuagistes », dans lesquels on peut clairement identifier Jef Verheyen : « Même en rendant monochrome “l’espace pictural”, peut-être bien sous l’influence inavouée d’Yves Klein, ni ces nuagistes, ni leurs descendants n’atteindront “la liberté du vide” (27). » Il n’est donc pas tant question de philosophie que de s’insurger contre la peinture qui dépeint, celle qui joue sur la fiction. En ce sens, Leblanc est plus proche des idées du trio de Düsseldorf (Mack, Piene, Uecker) et de leur exploration de l’espace réel grâce à des matériaux nouveaux. Ce propos, Walter Leblanc le met en scène en mars 1962 avec Anti-peinture, une exposition collective qui réunit à la Hessenhuis une cinquantaine d’artistes internationaux autour des valeurs qu’il défend (28). Jef Verheyen se montre particulièrement peu amical envers l’exposition de son ancien ami, « où n’importe qui était autorisé à accrocher quelque chose au mur (29) ».

| 4 images | Diaporama |

Dialogue with Light

La première moitié des années 1960 est la période la plus faste de la carrière des deux artistes. Ils ont atteint une reconnaissance nationale et internationale en phase avec l’esprit de l’époque. Ainsi, Walter Leblanc participe à près de cinquante expositions en 1964-1965 ! Il développe de front les différentes séries qui constituent son œuvre, principalement Twisted Strings, Mobilo-Statics et Torsions en acier. L’élément formel de base reste la torsion, qui ouvre une dimension spatiale nouvelle, et ce grâce à la lumière. La manière dont Leblanc décrit les œuvres qu’il rassemble dans l’exposition Anti-peinture est révélatrice. « L’uniformité de la couleur n’avait qu’un but fonctionnel : ne pas distraire la vue par la diversion chromatique, pour laisser la prépondérance à la structure qui devenait lisible par la lumière incidente (30). » Désinvestissement de la matière et de la couleur : tout se condense dans la torsion, et la manière dont la lumière avec elle pourra révéler l’espace. Ce travail spatial nécessite que le spectateur circule devant l’œuvre pour révéler progressivement des zones cachées. Torsions Mobilo-Static (1962) , par exemple, présente une image complètement différente selon que l’on regarde l’œuvre de biais depuis la gauche ou la droite : le transfert progressif des zones révélées par les torsions modifie sa structure apparente.

Ces réflexions rejoignent celles du réseau international Nouvelle Tendance, qui rassemble différents groupes dont Zero autour de l’art cinétique et optique, s’écartant de la veine plus métaphysique qu’empruntent Yves Klein, Lucio Fontana ou Jef Verheyen. On retrouve ainsi Leblanc en 1965 dans l’importante ex- position d’art optique The Responsive Eye (New York, Saint-Louis, Pasadena, Baltimore) ou dans Licht und Bewegung. Kinetische kunst (Berne, Baden-Baden, Düsseldorf).

La lumière est aussi au centre du travail de Jef Verheyen. « Ma vie a été un permanent dialogue avec la lumière, ce serait un beau titre pour un livre (31). » Son texte Pour une peinture non plastique en 1959 prend comme point de départ le noir, celui des monochromes qu’il peint à l’époque : « le noir doit être assimilé à la plus forte réfrigération – une masse non vibrante, dépourvue de vie, morte à la lumière : une matière compacte. (...) Notre pensée oscille entre le blanc et le noir, le clair et l’obscur, le tout et le rien (32). »

À partir de 1962, les monochromes cèdent le pas à des œuvres plus colorées dans lesquelles les changements d’intensité semblent dictés par des phénomènes atmosphériques. Ainsi, dans Arc de lumière (bleu) (1962) , une projection lumineuse subtile traverse le champ gris dont la perception change selon la distance de contemplation, au point que l’arc apparaît parfois comme un simple effet fugace glissant sur l’œuvre. La couleur pénètre progressivement le vocabulaire de Verheyen, qui étudie sa transition progressive d’un ton à l’autre. Telle œuvre rappelle un ciel, telle autre un paysage épuré. D’ailleurs, Verheyen développe à la même époque ces rapports à la nature dans le film Essentieel, qui propose à la fois des expériences lumineuses abstraites et de longs travellings sur des paysages belges. Pourtant, le peintre s’étonne de cette comparaison. « Je ne veux pas enseigner aux gens com- ment regarder le monde naturel. On pourrait observer un coucher de soleil et se rappeler mes peintures. Ce n’est pas mon intention (33). » Verheyen veut s’éloigner de toute référence précise pour créer un état d’équilibre abstrait. Cette expérience presque physique – l’artiste insiste systématiquement dans ses écrits sur le fait de sentir les couleurs comme on touche un volume – évoque une fois de plus l’expérience du jardin de l’enfance aux arbres peints. « La méthode utilisée dans les philosophies d’Extrême-Orient consiste à fixer un objet jusqu’à ce qu’il se désintègre. Je devrais ajouter que je n’ai jamais utilisé un tel procédé : je ne me suis jamais assis dans un paysage jusqu’à ce que ses contours s’évaporent. Non, j’ai toujours eu l’image devant mes yeux immédiatement (34). »

Cette expérience sensible atteint son plus haut degré au milieu des années 1960, lorsque Verheyen décompose le prisme lumineux en des nuances appliquées de façon si ténue sur fond blanc qu’il faut un long temps de contemplation pour les déceler, avec une incertitude telle qu’on n’est jamais certain de ce que l’on voit ou projette mentalement. Ainsi, Lichtkolk (1969) apparaît durant un temps assez long comme un monochrome blanc, avant qu’un très léger arc coloré ne se distingue dans la partie supérieure gauche, dont on ne pourra jamais saisir précisément les limites. Verheyen insiste sur les vibrations créées par la couleur. Elles sont centrales dans l’expérience que fait le spectateur, ce qui rapproche son œuvre de celle de Leblanc. Mais là où la vibration de Leblanc apparaît grâce à un mouvement du spectateur devant les torsions, la vibration colorée de Verheyen se fait par une contemplation de plus en plus introspective. Alors que Leblanc se félicite de l’espace réel ouvert par Fontana, Verheyen y perçoit au contraire que « le voyage pour l’espace intérieur commence alors (35) ». Il souhaite créer « a consciousness-raising painting (36) », une peinture qui rend sensible.

| 1 image | Diaporama |

Dès la fin des années 1960, les écrits et les peintures de Verheyen se concentrent de plus en plus sur l’énergie de la couleur, qui donne lieu à des œuvres aux tonalités très tranchées (violet, rose...) (fig. 42). Dans le sillage du bleu de Klein ou du noir de Klee, il décrit l’expérience colorée de l’espace comme une transe, où « l’espace environnant devient espace intérieur (...). Tout devient transparent et un silence palpable remplit le tout (37) ».

Vers la ligne

Les années 1970 marquent un nouveau paradigme artistique. Le mouvement Zero cède le pas à une scène plus conceptuelle, que l’on retrouve à Anvers via la galerie Wide White Space. Pour Jef Verheyen et Walter Leblanc, il ne s’agit plus de discourir sur le devant de la scène, mais de poursuivre un travail qui a désormais des fondations solides. En 1969, le couple Leblanc achète une ferme dans les environs de Mons : en 1972, Jef Verheyen acquiert une maison dans le Sud de la France, où il emménagera avec sa famille deux ans plus tard. En parallèle, on observe chez les deux artistes un retour à la géométrie, comme s’il s’agissait de mesurer l’étendue de l’espace ouvert par l’œuvre – physique pour l’un, mental pour l’autre –, voire d’en définir les limites. La première étape consiste, pour Leblanc, à travailler par séries fermées, dont les « phases » successives fonctionnent souvent sur un dialogue avec les rebords ou les coins du châssis (figs. 43-46). Une sorte de récit abstrait se déploie au fil des phases de la série. Ainsi, le rythme, qui a toujours dominé les recherches de l’artiste, rejoint ici la quête du mouvement du spectateur. D’ailleurs, Leblanc multiplie à l’époque les commandes monumentales, qui lui permettent de scénariser un espace entier.

| 4 images | Diaporama |

Si Jef Verheyen crée quelques séries, ce sont plus exactement des diptyques et triptyques (fig. 47), qui renvoient à l’art sacré. Chez lui aussi, la ligne est de plus en plus présente. Il s’agit de répéter les bords du cadre, de façon régulière ou en léger décalage oblique, voire de tracer une diagonale aux allures de spectre laser, parfois presque invisible (figs. 47-49) parfois très tranchée (Dia Gon, ca 1970-1974 . Avec les Archétypes (figs. 51-53), un travail sur les formes primaires (ovale, triangle, rectangle, carré...), Walter Leblanc ouvre à partir de 1975 un nouveau champ d’exploration de l’espace, dans lequel la monumentalité est de plus en plus présente. Si Verheyen crée quelques œuvres aux lignes plus définies, notamment en collaborant avec le sculpteur Dominique Stroobant, c’est au contraire la profondeur intérieure qui l’emporte. À mesure que les couleurs s’estompent dès la fin des années 1970, la ligne per- met d’organiser l’obscurité en dégradés d’intensité. Cette confrontation entre deux collègues, amis d’abord, plus distants ensuite, révèle l’approche différente de la même problématique : comment un peintre peut-il ouvrir un espace grâce à la lumière ? Au gré des œuvres, les réponses varient fortement, mais avec une conviction aussi inébranlable pour l’un que pour l’autre.

| 5 images | Diaporama |