C'est très simple...

Il suffit de poser votre candidature ici.

Il suffit de poser votre candidature ici.

Vous pouvez soutenir le projet Koregos de plusieurs façons. Cliquez ici pour tout savoir.

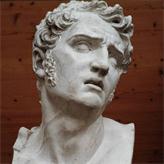

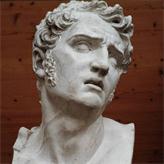

David d’Angers. Les formes de l’âme

L’exposition « Les formes de l’âme » aborde une facette singulière de l’œuvre du sculpteur David d’Angers. Elle met précisément en lumière l’influence de la physiognomonie et de la phrénologie sur le grand sculpteur angevin. L’exposition thématique s’articule en trois volets et s’appuis sur une muséographie singulière où l’art du portrait par David d’Angers s’illustre avec un choix de sept bustes incarnant particulièrement le propos.

L’exposition « Les formes de l’âme » aborde une facette singulière de l’œuvre du sculpteur David d’Angers. Elle met précisément en lumière l’influence de la physiognomonie et de la phrénologie sur le grand sculpteur angevin. L’exposition thématique s’articule en trois volets et s’appuis sur une muséographie singulière où l’art du portrait par David d’Angers s’illustre avec un choix de sept bustes incarnant particulièrement le propos.

Le parcours s’ouvre tout d’abord avec un texte d’introduction sur la physiognomonie et ses caractéristiques. Cette « représentation brève et claire de comment reconnaître du visage, des gestes et de la figure de quelqu’un ses penchants, bons ou méchants, pour se diriger dans l’action et le commerce avec lui » (J.H. Praetorius, Breviarium physiognomicum, 1715), enseigne aux hommes comment mieux se connaître par l’étude attentive des profils. Une présentation de la phrénologie complète cette approche et montre comment déduire des formes du crâne leurs caractères. Peu de « sciences » comme celles-ci eurent autant de succès auprès du grand public dans la première moitié du 19e siècle. Elles furent tour à tour instruments épistémologiques pour les scientifiques (Lavater, Gall, Spurzheil, Darwin) qui rêvaient de percer l’âme de l’homme, instruments esthétiques pour les artistes qui cherchaient un nouveau langage pour représenter les caractères et les passions humaines.

L’exposition explore ensuite l’articulation de l’œuvre de David d’Angers avec son époque. Elle met précisément en relief la réflexion qu’il mène sur son art, entre sa pratique et les théories de physiognomonie et de phrénologie. On découvrira que le sculpteur, en homme de son temps introduit dans les salons et participants aux débats d’idées, s’intéresse de près à la physiognomonie et à la phrénologie, fréquente ses adeptes et adhère aux idées de la Société phrénologique de Paris. Le parcours nous conduira ainsi aux recherches des théoriciens et des scientifiques mais aussi aux productions du monde littéraire (Balzac), artistique (le baron Gérard, Daumier) et judiciaire.

Enfin le troisième volet met en perspective le lien étroit qu’entretenait Davis d’Angers avec la physiognomonie et la phrénologie dans sa pratique de l’art du portrait. Le sculpteur les utilise comme outils pour mieux « lire » l’âme de ses modèles, et il s’adonne lui-même à la palpation des crânes. Le visiteur découvrira ainsi comment l’artiste a su créer une véritable cartographie des formes et signes de l’âme sans s’y réduire exclusivement. Le parcours soulignera les recherches formelles auxquelles l’artiste s’est livré, notamment en accentuant les signes (les « organes ») des caractéristiques morales de ses modèles (par exemple les protubérances crâniennes, les rides creusées, les lèvres épaisses), dans l’espoir de mieux marquer son public, même si l’accentuation des traits est souvent dégagée de tout réalisme.

Cette présentation constitue ainsi une occasion exceptionnelle de (re)découvrir les portraits de Goethe, Chateaubriand, Paganini, Balzac et de quelques autres (Béclard, ami médecin du sculpteur), imposants pour certains, à la fois proches et lointains, inaccessibles et vulnérables pour d’autres.

Actualités

8 Septembre 2015

L’exposition « Les formes de l’âme » aborde une facette singulière de l’œuvre du sculpteur David d’Angers. Elle met précisément en lumière l’influence de la physiognomonie et de la phrénologie sur le grand sculpteur angevin. L’exposition thématique s’articule en trois volets et s’appuis sur une muséographie singulière où l’art du portrait par David d’Angers s’illustre avec un choix de sept bustes incarnant particulièrement le propos.

L’exposition « Les formes de l’âme » aborde une facette singulière de l’œuvre du sculpteur David d’Angers. Elle met précisément en lumière l’influence de la physiognomonie et de la phrénologie sur le grand sculpteur angevin. L’exposition thématique s’articule en trois volets et s’appuis sur une muséographie singulière où l’art du portrait par David d’Angers s’illustre avec un choix de sept bustes incarnant particulièrement le propos.Le parcours s’ouvre tout d’abord avec un texte d’introduction sur la physiognomonie et ses caractéristiques. Cette « représentation brève et claire de comment reconnaître du visage, des gestes et de la figure de quelqu’un ses penchants, bons ou méchants, pour se diriger dans l’action et le commerce avec lui » (J.H. Praetorius, Breviarium physiognomicum, 1715), enseigne aux hommes comment mieux se connaître par l’étude attentive des profils. Une présentation de la phrénologie complète cette approche et montre comment déduire des formes du crâne leurs caractères. Peu de « sciences » comme celles-ci eurent autant de succès auprès du grand public dans la première moitié du 19e siècle. Elles furent tour à tour instruments épistémologiques pour les scientifiques (Lavater, Gall, Spurzheil, Darwin) qui rêvaient de percer l’âme de l’homme, instruments esthétiques pour les artistes qui cherchaient un nouveau langage pour représenter les caractères et les passions humaines.

L’exposition explore ensuite l’articulation de l’œuvre de David d’Angers avec son époque. Elle met précisément en relief la réflexion qu’il mène sur son art, entre sa pratique et les théories de physiognomonie et de phrénologie. On découvrira que le sculpteur, en homme de son temps introduit dans les salons et participants aux débats d’idées, s’intéresse de près à la physiognomonie et à la phrénologie, fréquente ses adeptes et adhère aux idées de la Société phrénologique de Paris. Le parcours nous conduira ainsi aux recherches des théoriciens et des scientifiques mais aussi aux productions du monde littéraire (Balzac), artistique (le baron Gérard, Daumier) et judiciaire.

Enfin le troisième volet met en perspective le lien étroit qu’entretenait Davis d’Angers avec la physiognomonie et la phrénologie dans sa pratique de l’art du portrait. Le sculpteur les utilise comme outils pour mieux « lire » l’âme de ses modèles, et il s’adonne lui-même à la palpation des crânes. Le visiteur découvrira ainsi comment l’artiste a su créer une véritable cartographie des formes et signes de l’âme sans s’y réduire exclusivement. Le parcours soulignera les recherches formelles auxquelles l’artiste s’est livré, notamment en accentuant les signes (les « organes ») des caractéristiques morales de ses modèles (par exemple les protubérances crâniennes, les rides creusées, les lèvres épaisses), dans l’espoir de mieux marquer son public, même si l’accentuation des traits est souvent dégagée de tout réalisme.

Cette présentation constitue ainsi une occasion exceptionnelle de (re)découvrir les portraits de Goethe, Chateaubriand, Paganini, Balzac et de quelques autres (Béclard, ami médecin du sculpteur), imposants pour certains, à la fois proches et lointains, inaccessibles et vulnérables pour d’autres.

Informations pratiques

Lieu : Musée des Beaux-Arts

14 rue du Musée, 49100 Angers (France)

Dates : Jusqu’au 18 octobre 2015

Horaires : Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18h00

Lien : www.musees.angers.fr

14 rue du Musée, 49100 Angers (France)

Dates : Jusqu’au 18 octobre 2015

Horaires : Accessible du mardi au dimanche de 10 à 18h00

Lien : www.musees.angers.fr

Galerie

Galerie

| 1 image | Diaporama |

FRANCAIS - ENGLISH

Connexion

Lettre d'information