Introduction

L’exposition Du Nil à Alexandrie. Histoires d’eaux qui se tient jusqu’au 29 septembre 2013 au Musée royal de Mariemont est le fruit d’une série de fouilles archéologiques et d’études menées depuis plus de 20 ans par le Centre d’Études Alexandrines (CEAlex), dirigé par Jean-Yves Empereur, célèbre découvreur des vestiges du Phare d’Alexandrie (1) (Fig. 1). La ville est au cœur du sujet. Pendant plusieurs siècles, Alexandrie fut la métropole économique et culturelle la plus importante de la Méditerranée. La ville qui abrita le Museion, la Bibliothèque et le célèbre Phare, est confrontée depuis sa création à un enjeu crucial : l’approvisionnement en eau douce. Cette situation a impliqué une infrastructure importante et une gestion permanente jusqu’à nos jours. Nous nous intéresserons à la façon dont se déroulaient le captage, le stockage et la redistribution de l’eau avant l’installation du réseau moderne. Comment les astucieux hyponomes antiques (des galeries captant les eaux souterraines) et, ensuite, les admirables citernes médiévales ont apporté une solution à cette problématique (2) ?

Alexandrie et la problématique de l'eau. Une fondation majeure, un enjeu de taille

Avec la fondation d’Alexandrie en 331, Alexandre le Grand ouvre la terre des pharaons sur le monde grec. La cité est installée sur des assises rocheuses solides lui permettant de résister à l’inexorable enfoncement dont sont victimes les autres cités côtières installées sur les terres meubles du Delta. Si, dans un premier temps, les puits creusés dans la roche suffisent à alimenter la ville en eau douce et que le lac Mariout, jouxtant la ville, offre un espace navigable permettant de rejoindre le Nil, cet éloignement du fleuve s’avère rapidement être un problème majeur d’ordre politique, commercial et hydrique.

Une lampe en terre cuite présentée dans l’exposition comporte un médaillon central orné d’une représentation des rives d’Alexandrie (3) ? (inv. Ac.503.B) (Fig. 2). Le premier plan est occupé par une étendue d’eau d’où émerge une jetée à sept arches reliant une entrée monumentale à un rocher. Un paysan et son âne empruntent ce pont de façon à rejoindre la ville qui se situe à l’arrière-plan. Bordée par le rivage, elle offre un panorama de plusieurs bâtiments, de deux grandes portes ainsi que d’un portique. Les différents éléments qui composent ce décor sont identifiables. Ainsi, la jetée avec ses arches représenterait l’Heptastade, cette gigantesque digue aqueduc de sept stades qui relie la ville à l’île de Pharos, sur laquelle se dresse le Phare. Les édifices représentés sur la côte appartiennent à la Regia, le quartier des palais et de la nécropole royale. On peut ainsi y discerner, à droite, le mausolée d’Alexandre le Grand. L’identification des bâtiments adjacents est encore sujette à caution. Il pourrait s’agir du temple consacré au culte du Conquérant et du mausolée de Cléopâtre. Cette vue côtière d’Alexandrie, très en vogue au premier siècle de notre ère, se retrouve à l’identique sur plusieurs lampes conservées dans différents musées du monde, comme le British Museum de Londres ou encore le Musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg (4). Les seules variantes connues concernent l’ânier et son compagnon qui peuvent être remplacés par des pêcheurs. De telles ressemblances dans cette représentation urbaine ont fait dire à certains que les artistes se seraient inspirés d’une œuvre magistrale dépeignant la métropole égyptienne, peut-être un tableau présenté à l’occasion du triomphe d’Octave lors de son retour à Rome. L’Heptastade, véritable ouvrage d’art ptolémaïque, le tombeau d’Alexandre le Grand ainsi que le Mausolée de Cléopâtre sont autant de constructions emblématiques de la cité désormais conquise par Rome.

À la mort d’Alexandre le Grand, en 323, c’est Ptolémée, fils de Lagos, qui reçoit le territoire égyptien. Il y fonde la dynastie des Lagides, également connue sous le nom de dynastie des Ptolémées. De façon à résoudre les problèmes hydriques de la cité, Ptolémée Ier (305-285 av. J.-C.) ordonne la création d’un canal reliant le Nil à la ville (Fig. 3). Celui-ci affirme la nature égyptienne de la cité, améliore la fluidité du trafic commercial et approvisionne la ville en eau douce. L’eau passe alors dans des puits et des canalisations souterraines creusées dans le grès dunaire qui captent les eaux des réseaux aquifères et agissent comme un filtre. Ces hyponomes, à l’architecture et à l’ingéniosité incroyables, sont la preuve de la grande connaissance des ingénieurs grecs du paysage hydrologique de la côte et de son sous-sol (5). Parmi les autres réalisations urbanistiques du souverain se trouve le Museion, temple des Muses, qui comporte une université, une académie et la célèbre bibliothèque. Véritable creuset des savoirs, la plupart des grandes découvertes scientifiques de cette époque le furent dans la cité portuaire. Les souverains alexandrins cherchent également à tisser des liens entre les traditions grecques et égyptiennes. Sérapis sera le dieu qui symbolisera ce pont jeté entre les cultures (6) (Fig. 4). Il est vénéré sous la forme d’Osiris-Apis dans la région de Memphis. Les Lagides l’assimilent à Hadès (pour l’au-delà), Zeus (pour le céleste et le solaire), Dionysos (pour la fertilité et la renaissance) ainsi qu’Asclepios (pour ses vertus de guérisseur). Son iconographie traditionnelle le présente sous l’aspect d’une divinité grecque : un homme vêtu d’une chlamyde (c’est-à-dire un manteau grec), barbu, aux cheveux longs et bouclés, coiffé d’un kalathos (un récipient qui sert à mesurer le produit de la récolte). Cependant, sur une série de stèles, Isis, sous l’aspect du cobra Renenoutet, fait face à Sérapis, serpent barbu, identifié alors au «Bon Génie», protecteur d’Alexandrie que les Grecs appellent Agathos Daimon.

L’agriculture est l’une des principales ressources de l’Égypte. Si la prospérité des cultures et la fertilité des sols dépendent d’une bonne crue, elles sont également étroitement liées à l’entretien des différents canaux d’irrigation et des diverses machines de l’eau qui parsèment les champs et sont autant de témoins de la gestion hydraulique dans les campagnes. La plus ancienne est très certainement le chadouf (7) (Fig. 5). Vraisemblablement inventé en Mésopotamie au troisième millénaire, cet appareil à bascule servant à puiser l’eau est introduit dans la Vallée du Nil au cours du Nouvel Empire (deuxième millénaire). Les nombreuses représentations figurant sur les murs des tombes ou sur les linceuls de momies sont autant d’indices permettant d’attester son importance. La sakieh est une autre de ces machines de l’eau (8) (Fig. 6). Elle est encore utilisée de nos jours, tout comme le chadouf, et son introduction en Égypte semble remonter au troisième siècle avant notre ère. Elle est constituée d’une chaîne sans fin sur laquelle sont attachés des godets en terre cuite. Fixée sur une roue verticale, elle est entraînée par une roue horizontale actionnée par un animal. Le fonctionnement de l’engin permet ainsi de remonter l’eau d’un puits ou d’un canal. Ce système, qui fut utilisé pour remplir les citernes jusqu’à l’époque ottomane, permettait d’atteindre une grande profondeur de puisage. C’est le cas du « puits de Joseph », la sakieh de la citadelle du Caire. Construite à l’époque de Saladin (1138 - 1193 apr. J.-C.), elle faisait remonter l’eau potable sur une hauteur de 88 mètres et permettait ainsi d’approvisionner la garnison en cas de siège.

C’est cependant grâce à une invention attribuée à Archimède (287-212 av. J.-C.), célèbre savant syracusain, que les Ptolémées vont réussir à étendre les zones irriguées en acheminant l’eau sur les terrains que les inondations ne permettaient pas d’atteindre et accroître ainsi la production céréalière pour l’exportation. La vis d’Archimède, vis sans fin, est un outil permettant d’élever de l’eau de façon plus rapide qu’un chadouf ou qu’une sakieh (Fig. 7). Composée d’une hélice enfermée dans un cylindre en bois, sa partie basse est immergée dans l’eau tandis que sa partie haute est placée au niveau d’un déversoir. La rotation de l’hélice entraîne l’eau dans les différents paliers de celle-ci jusqu’à atteindre l’ouverture supérieure. Cette invention a-t-elle été créée à Alexandrie ? Bien qu’Archimède ait été en contact avec plusieurs savants de la capitale égyptienne dont Ératosthène de Cyrène, bibliothécaire du Museion, rien ne permet d’attester sa présence dans la capitale égyptienne (9).

Après le terrible tsunami du 21 juillet 365, qui rasa près d’un tiers de la mégapole, Alexandrie entre dans une période de troubles hydriques. Le raz-de-marée entraîne de grandes quantités d’eau salée loin dans les terres, corrompant la nappe phréatique. L’enfoncement progressif d’une partie du delta met également la réserve d’eau douce en contact avec l’eau salée située plus profondément. Au début de l'époque byzantine, la soif des Alexandrins était devenue un sujet préoccupant. C’est la raison pour laquelle le système est complètement repensé au cinquième siècle. De nouvelles citernes publiques, véritables cathédrales souterraines sont construites. On les remplissait manuellement d’eau douce durant la période de crue du Nil. Avec la conquête arabe, la ville vécut une restructuration profonde dans laquelle le programme hydraulique tenait une place importante : Alexandrie entra alors dans l’ère des grandes citernes à étages, dont la construction s’inspirait directement des citernes de Constantinople. Jusqu’à l’entrée du 20e siècle, Alexandrie s’abreuva aux citernes ; c’est ainsi que la ville « du dessous » devint presque aussi vaste que celle « du dessus ». Érigée à l’époque médiévale, la citerne d’Ibn Battouta présente un plan rectangulaire, rythmé par 42 colonnes (Fig. 8). Construite sur un seul niveau, elle est maçonnée et voûtée. La plupart des matériaux utilisés sont des réemplois d’éléments architecturaux de bâtiments plus anciens. Sept orifices destinés à puiser l’eau sont aménagés dans sa toiture. L’un d’eux est relié à une sakieh. Elle possède également un puits servant au curage annuel. Son emplacement, au centre de la ville arabe et à proximité de deux ports commerciaux, indique qu’elle devait probablement avoir une vocation publique. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette citerne est réaménagée en abri anti-aérien. La voûte est remplacée par un plafond en béton armé. On ajoute alors trois escaliers, un système d’aération, des toilettes et des banquettes pouvant accueillir 350 personnes.

Ces citernes sont visitées et décrites par plusieurs voyageurs, notamment Jean de Thévenot. Il accoste à Alexandrie en 1657, passe un an en Égypte puis rejoint une caravane de pèlerins à destination de Jérusalem. Le voyageur français décrit brièvement le circuit de l’eau à Alexandrie « Cette eau remplit les citernes, qui sont faites exprès sous la ville et sont très magnifiques et de grande étendue, car tout le dessous de l’ancienne Alexandrie est creux » (10).

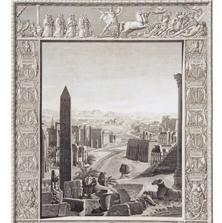

|

| Fig. 9 — Frontispice de la Description de l'Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'Armée française française. |

En 1798, lors de l’expédition qu’il organisa en Égypte, Bonaparte emmena de nombreux artistes et savants avec ses soldats. Leurs travaux concernent non seulement l’Antiquité mais également l’Égypte contemporaine (point de vue mœurs, arts, techniques et histoire naturelle). La publication de ces enquêtes, étalées sur plus de 25 ans fut une entreprise gigantesque émaillée de difficultés de toutes sortes : insuffisance de ressources financières, mort ou départ de certains collaborateurs et surtout, bouleversements politiques que connut la France à cette époque. La Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française (Fig. 9) est un ouvrage fondamental qui, associé aux recherches de Jean-François Champollion, constitue l’acte de naissance de l’égyptologie moderne. Comme les voyageurs des 17e et 18e siècles, les savants de l’Expédition décrivent le chadouf et la sakieh, ces machines de l’eau essentielles : De tout ce qui reste d’antiques vestiges à Alexandrie, les plus extraordinaires, sans doute, consistent dans l’ensemble de ces citernes. C’est une chose vraiment admirable que le nombre, la capacité et la magnificence de ces réservoirs : ce sont de superbes portiques élevés les uns sur les autres et aussi élégamment dessinés que solidement bâtis. Quelle immensité de travaux en excavations, constructions et revêtements ne supposent-ils pas ! Ici, l’industrie des Grecs, provoquée par la première de toutes les nécessités pour la fondation d’une ville privée d’eau, a égalé les efforts gigantesques des anciens Égyptiens en travaux de patience, et les a empreints de son goût pur et de l’élégance qui lui était naturelle. Elle est parvenue à former une seconde Alexandrie souterraine, aussi vaste que la première ; et ce qui en subsiste aujourd’hui est certainement l’une des plus grandes et des plus belles antiquités de l’Égypte (11) .

Le Centre d’Études Alexandrines a depuis plus de vingt ans mené des recherches sur ce patrimoine architectural souterrain oublié que sont les citernes d’Alexandrie. Des archives du Ministère des Travaux Publics égyptien, datées de la fin du 19e siècle, ont permis d’en recenser 144 (Fig. 10). Sur le terrain, sous la haute autorité du Conseil Suprême des Antiquités d’Égypte, des relevés détaillés et des fouilles ont été réalisées pour comprendre le mode de construction et l’agencement de ces monuments. Constructions partiellement enterrées, ces citernes ont été bâties avec les vestiges de la ville antique : fûts, bases de colonnes et chapiteaux sont des éléments architecturaux remployés. Grâce aux études des archéologues, Michel Coqueret a réalisé des maquettes détaillées des citernes présentées dans l’exposition. Le Centre d’Études Alexandrines s’est également vu confier, par le Service des Antiquités Islamiques égyptien la mise en valeur de l’une d’entre elles, la citerne el-Nabih, avec la perspective d’y aménager des passerelles pour l’ouvrir à la visite au public, ainsi qu’un centre d’interprétation et un département pédagogique autour du thème de l’eau (12).

Si certaines riches propriétés possèdent leur propre accès à l’eau par le biais d’un puits, c’est directement au Nil et aux citernes que doit s’approvisionner la majeure partie de la population. Les porteurs d’eau apparaissent donc pour pallier cette « corvée de l’eau ». L’Antiquité romaine en conserve le souvenir sous le nom d’aquarii. Cette corporation, dont les membres portaient de courtes tuniques et une grosse amphore, monnayait ses services à travers la ville de façon à abreuver maisons et passants. Avec le temps, l’appellation et l’outil changent. Les sakas, comme on les connaît à l’époque moderne, portent une outre en peau de chèvre et parcourent la ville à la recherche de clients (Fig. 11). Les photographies du 19e siècle et la peinture orientaliste nous ont, notamment, familiarisés avec l’image de paysannes qui se déplacent en portant sur leur tête un vase rempli d’eau.

Artisanat millénaire, la céramique occupe une place essentielle dans la vie quotidienne des paysans et de la classe laborieuse des villes égyptiennes (13). On dénombre différents types de récipients en fonction de leur usage: jarres, brocs, gargoulettes… La gargoulette est un vase à large panse et à col étroit, pourvu de deux anses et d’un petit bec verseur. C’est un objet très courant de la vie quotidienne. Il est de coutume que ces céramiques comprennent un filtre, empêchant ainsi les impuretés de pénétrer dans le récipient. L’épaisseur de la pâte permet de conserver la fraîcheur du liquide (Fig. 12). C’est généralement en rue que l’on retrouve la jarre zir, cette céramique de grande dimension, dépourvue d’anses. Elle refroidit l’eau et la filtre grâce à sa matière poreuse. On retrouve encore ces zir à l’heure actuelle, offrant leur contenu pour étancher la soif des passants. Il n’est pas rare de trouver, dans les palais ou les édifices religieux mais également dans les rues des supports en pierre (kilga) où sont creusées des cavités destinées à recevoir des jarres poreuses, filtrantes (Fig. 13). Le suintement des jarres s’écoule par des canaux jusqu’à la gueule du lion pour tomber dans un récipient placé dessous. Le système permettait ainsi de conserver l’eau fraîche. Ces kilga permettent aux passants d’étancher leur soif. Cet usage se fonde sur la tradition ancestrale de l’hospitalité.

Si l’eau est primordiale dans le monde des vivants, elle l’est également dans le monde des morts, comme l’atteste la Nécropolis décrite par Strabon (14) et située dans le quartier de Gabbari. Ainsi, dans les rites funéraires égyptiens, comme dans les rites grecs, l’eau joue un rôle essentiel : lustration du mort avant le passage vers l’au-delà, traversée de l’étendue aquatique qui mène au royaume des morts, peur du défunt de mourir de soif, enfin présence de jardins funéraires près des tombeaux, permettant aux vivants de communiquer avec les défunts par des libations (c’est-à-dire des offrandes liquides). Autant de circonstances où l’eau est un vecteur fondamental. Cette utilisation de l’eau dans le contexte funéraire peut être mise en rapport avec la légende du dieu Osiris, premier défunt momifié qui depuis règne sur l’au-delà. Osiris meurt assassiné par son frère Seth qui veut le noyer dans les eaux du Nil. Son corps est ensuite démembré mais grâce à son épouse Isis, grande magicienne, il est ramené à la vie. Une autre légende met également en relation la crue annuelle avec les « écoulements d’Osiris », les humeurs provenant du corps du dieu. À partir de l’époque ptolémaïque, les Grecs puis les Romains d’Égypte adoptent, en partie, les rites traditionnels de l’Égypte. Si les usages de la momification restent les mêmes, on voit apparaître des bustes ou des masques en plâtre, comme celui qui est présenté ici (inv. Ac.66/43) ) (15) (Fig. 14). Il symbolise, parmi d’autres objets, la fusion des coutumes funéraires égyptiennes, grecques et romaines. Issu de la longue tradition pharaonique, il est repensé et s’adapte aux traditions des nouveaux venus en Égypte. La technique de réalisation, une toile de lin située entre deux couches de stuc, explique en partie le côté fragmentaire de bon nombre des masques-plastrons qui sont parvenus jusqu’à nous. Ceux-ci représentent d’ordinaire la tête du défunt, relevée en signe de renaissance, ainsi que son buste et ses mains. Réalisés en séries, ils sont individualisés par plusieurs éléments rapportés comme les cheveux, la barbe ou les bijoux. Les yeux sont généralement peints ou, comme dans le cas présent, incrustés de fines feuilles de mica, ce qui donne une profondeur et une expression plus vivante au regard. Provenant essentiellement de Moyenne Égypte, ils nous permettent de contempler le visage des Égyptiens des premiers siècles de notre ère.

L’eau joue également un rôle essentiel dans la médecine/magie égyptienne (16). Les Égyptiens concevaient une magie sur l’importance du mot et son action physique, sa performativité. Ainsi, l’utilisation d’amulettes ou de substances qui avaient été en contact avec un puissant talisman devait avoir un effet positif. Les stèles dites d’ « Horus sur les crocodiles » se présentent généralement selon un schéma classique (17) : le jeune Horus, surmonté du visage de Bès, piétine deux crocodiles et empoigne des serpents, des scorpions, un oryx et un lion (Fig. 15). Deux sceptres le protègent dans son action : l’un est le lotus, emblème de Nefertoum, l’autre est coiffé d’une ombelle de papyrus surmontée par le faucon Horus. Le revers de la pièce est couvert d’un texte magique qui vise à assurer au malade la guérison contre les morsures ou les piqûres d’animaux venimeux. En effet, les textes font allusion à un des épisodes de l’enfance d’Horus dans les marais de Khemmis où le jeune dieu fut sauvé d’une morsure venimeuse grâce aux pratiques magiques de sa mère Isis et du dieu Thot. Ce récit mythologique se conclut par la guérison de l’être divin malade et, par voie de conséquence, du malade terrestre. La stèle est couverte de textes et d’images protectrices et les égyptiens croyaient que l’eau versée sur la stèle activait leur efficacité. Le mode d’emploi est bien connu : il faut boire l’eau que l’on aura fait couler sur la statue et qui sera imprégnée des vertus curatives des textes magiques qui y sont gravés.

C’est bien de cette eau, nécessaire tant aux vivants qu’aux défunts, dont il est question dans cette exposition et dans laquelle le visiteur est convié à suivre le Nil jusqu’à Alexandrie de façon à saisir pleinement les tenants et les aboutissants de la gestion de l’eau dans la métropole égyptienne. L’histoire du fleuve dans ses rapports avec cette dernière invite à se familiariser avec Alexandrie, ses habitants et la problématique de l’eau dans des aspects aussi variés que la vie quotidienne, la navigation, les cultes et la mort.