Note de la rédaction

Ce reporticle est extrait du catalogue de l’exposition Paysages de Belgique ; celle-ci est présentée au musée d’Ixelles du 25 juin au 20 septembre 2015. Pour une lecture comparée, voir : Denis Laoureux & Claire Leblanc (dir.), Paysages de Belgique. Un voyage artistique 1830-2015, Bruxelles, Racine, 2015.

Dépasser la nature. Voir le paysage par l’abstraction

Le paysage « image » tel que perçu au sein d’une peinture ne peut être la transcription stricto sensu du réel (1). La polysémie des paysages que donnent à voir les peintres n’est en effet qu’une portion offerte par le filtre de leur imaginaire ; une substance sensorielle issue de leur vision du monde. Au gré de l’histoire de l’art, les artistes se sont construits en fonction du rapport entretenu avec la nature. Réconfortante en ce qu’elle a d’originaire, elle apparaît dans la pratique artistique sous sa forme synthétique et subjective. Elle ne représente pas une réalité physique mais une approche déformée de ce qui est perçu en creux de leur propre raison (2). Proche du je cartésien, l’artiste arrête le temps — par le geste — au moment de la contemplation d’un lieu privilégié, d’un espace consommé, personnel. L’émotion apparaît d’emblée. Dès lors, comment prétendre à un transfert objectif de la réalité ? Comment un intermédiaire pourrait-il faire référence au réel si le carcan préexiste ? Sublimée, la nature se mue en refuge, elle propose un nouveau rapport de l’être au monde. En cela, l’abstraction dépasse les paysages moraux, vertueux, historiques ou politiques dépeints au XIXe siècle. Cette nouvelle voie entend déconstruire le paradigme du paradis retrouvé en dépassant sa matérialité. Sont remis en doute la perspective, l’horizon et les reliefs — qui sont par essence des constructions humaines puisqu’ils apparaissent à partir de la position de l’homme dans l’espace (3). La mimesis ne suffit plus. Loin de refaire une étude de l’abstraction, il est question ici de révéler comment le sens dépasse la vraisemblance. Par quel moyen le rapport au merveilleux est passé de la consécration d’une nature naturante (4) au registre spiritualiste et matiériste. En d’autres termes, du constat à l’émotion.

Le chemin menant aux images de l’esprit, telles qu’elles apparaissent en Europe dans le courant abstrait des années cinquante, s’est construit par strates successives à l’aide d’un long processus de décantation du réel. Cette voie tracée par l’intermédiaire d’un travail de sape des courants historiques s’est formalisée grâce à une dialectique du visible et de l’invisible. Ce que l’on voit et ce que l’on donne à voir. Ce dévoilement de l’être est caractéristique de la peinture du XXe siècle. L’œuvre ne reflète plus un vécu en particulier, elle est un dessein prolongé par l’imaginaire du spectateur. Un souvenir de l’esprit révélant plus qu’il n’en dit. Par leur rapport à la nature et à la pratique du paysage, les peintres sont arrivés, peu à peu, à l’abstraction. Les arbres comme les montages jouent de cette évolution qui mène à la réduction chromatique et structurante (5). Bien qu’encore liés à une mémoire du réel, donc objectale, les premiers abstraits tendent à la création d’une image ouverte sur d’autres mondes. La répétition d’une forme par le geste aboutit à sa simplification ; l’orthogonalité de la ligne devient le témoin d’une intensité sensorielle. En ce sens, copier la nature à l’identique n’est plus une obligation. Le peintre montre ce qu’il ressent. Cette pratique sera prolongée dans la seconde partie du XXe siècle avec l’individualisation du paysage et sa phénoménologie.

Une Belgique sensible

En 1945, lorsque la guerre s’achève, la Belgique n’est pas en apnée de tout contexte. Elle est au fait des actualités artistiques et tend à la reconstruction d’un monde sensible, libéré des « ismes » et des diktats. Cet esprit de délivrance correspond à une volonté de faire plus, de remonter à rebours le temps perdu. Si l’entre deux-guerres était marqué par une peinture intimiste, voire d’un repli sur soi, une pratique anti-conventionnelle pointe à l’horizon. Cette dynamique trace la perspective d’une peinture encline à d’autres perceptions du réel et à la nécessité des projections intérieures. Le paysage devient un projet, une transformation de la réalité par laquelle l’inhabituel fait écho aux résonances de l’esprit ; comme le souligne Gaston Bachelard : « […] la nature est là aussi qui nous heurte. Sa beauté même n’est pas placide. Pour qui s’engage dans un cosmodrame, le monde n’est plus un théâtre ouvert à tous les vents, le paysage n’est plus un décor pour promeneurs, un fond de photographe où le héros vient faire saillir son attitude. L’homme, s’il veut goûter à l’énorme fruit qu’est un univers, doit s’en rêver le maître » (6). En Belgique, le premier jalon de cette émancipation est posé par les salons « Apport ». Organisés par Robert L. Delevoy, dès 1941 (7), ceux-ci débutent dans un contexte délicat — au-delà de leur tenue en pleine période d’occupation — car ils cristallisent une effervescence artistique confortée dans l’affirmation de la forme et de la couleur ; cela à côté d’artistes attirés par la pratique traditionnelle. Cette oscillation entre nervosité et calme appelle à demi-mots à s’affranchir des conventions picturales. Les premières œuvres de Louis Van Lint, Antoine Mortier ou Mig Quinet sont représentatives de cette volonté d’exprimer davantage les sentiments ; de dépasser le réel pour l’exaltation. Nous ne sommes plus dans le schéma d’une décantation du réel tel que l’appelaient de leurs vœux — dans les années vingt — Servranckx, De Boeck, Maes ou Vantongerloo ; la nouvelle génération pousse à bouleverser les repères (8).

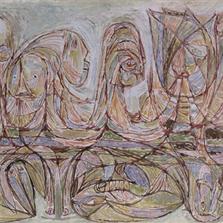

A la suite des salons « Apport », Robert Léon Delevoy organise dans sa galerie, Apollo, une exposition d’artistes qui se présenteront comme issus de « La Jeune Peinture Belge ». Ce groupe aura une importance décisive dans le processus qui nous intéresse puisqu’il signe le passage à une abstraction radicale, ça et là lyrique ou abstraite (9). Bien qu’imprégnés d’une réalité, les artistes dépassent les lois de la perspective et de l’illusion pour mettre en évidence la matérialité de la peinture. Les lignes sinueuses font sens, elles évoquent. Pour Van Lint, une cabine sur une plage devient un répertoire de formes. Le paysage, une fabrique permettant l’affirmation de la couleur et de la forme. Fasciné par Ensor et Brusselmans, nombre de ces artistes commencent à donner du relief à leur pâte ; l’influence de l’expressionnisme flamand est palpable. À cette période, des liens se créent entre Gaston Bertrand, Marc Mendelson, Antoine Mortier, Charles Pry, Mig Quinet, Louis Van Lint et la Jeune Peinture Française (10). Une perméabilité issue de leurs intérêts pour l’abstraction met en évidence un rapprochement entre les deux « écoles » ; ce dernier sonnera le glas du groupe belge. Le pluralisme culturel issu de ces voies exploratoires portera à des dissensions véhémentes. Le manque d’homogénéité du groupe signera sa fin, portant en lui, dès le départ, les symptômes de sa rupture. Avec cette dissolution, les artistes de la Jeune Peinture Belge deviennent autonomes. Cette indépendance trace les possibilités d’un style émancipé de la déstructuration héritée du cubisme. Le climat tend à la négation de la forme.

Inscrite dans le développement de l’abstraction, une voie libertaire et expérimentale se met en branle en 1948 avec la formation de Cobra (11) . Appelant à toucher les fondements de la création, la nature constitue pour les artistes de ce groupe la base d’un terrain identitaire qu’ils expriment par la fulgurance du geste. La peinture devient un prétexte pour plonger au cœur de la matière. Peindre, c’est permettre la célébration d’une nature sauvage dans une dimension psychique et onirique. Marqués par le « simultanéisme spontané » (12) d’Asger Jorn, ces artistes ravagent la surface, lui donnent corps dans le but de révéler des paysages issus du chaos originel de l’inconscient. Cette relation fusionnelle passe par la notion d’expérience. Bien que l’aventure n’aura qu’une durée de vie de trois ans, cette approche de la nature constituée comme un exutoire des conflits intérieurs permet de poser l’amorce d’une lexicologie plastique que l’on retrouve dans les années cinquante et soixante.

Si le sujet reste la nature, la forme provient d’une quête intime qu’il faut projeter sur la toile. Le principe du all-over que l’on retrouve chez de nombreux artistes de cette période permet d’accroître cette sensation vibratoire. À partir des années cinquante, le paysage n’est plus perçu par des éléments constructeurs tels que la ligne d’horizon, le ciel et la terre : il est une image mentale que le spectateur peut construire à sa guise. L’œuvre est individualisée par la pulsion et l’éclatement de la couleur ; seuls les titres font — parfois — référence à la genèse du projet. Paysages aux empreintes de Maurice Wyckaert, Le Chemin des écoliers de Marc Mendelson, Le Jardin de Van Lint ou Landschamp met vogels de Burssens évoquent cette participation active du paysage dans la construction abstraite. Celui-ci n’est plus une réalité transposée mais un souvenir reconstitué par le mouvement ou la nervosité du trait (13). Pour Serge Vandercam et Jean-Pierre Ransonnet, les itinérances permettent ce rapport privilégié à la nature, en ce qu’elle a de protectrice et d’originaire. A contrario d’un éventuel repli sur soi ou d’un spleen baudelairien, la mise en scène des éléments naturels — l’eau, la terre, l’air et le feu — participe à la création de paysages mentaux. Les séries de La Mer et les Racines de Vandercam et les forêts de Ransonnet font écho, sous la forme d’un désordre originel, à des souvenirs personnels. Loin de la ville, la nature est une invitation au voyage. La mémoire d’un arbre, d’une racine, d’un étang ou d’une mer est ranimée par les vibrations chromatiques. Cet intérêt pour la matière trouve en Belgique son aboutissement dans l’exaltation de la pâte ; elle s’inscrit dans une filiation qui mène de James Ensor à Bram Bogart et qui se détache peu ou prou de toute référence à une nature glorifiée. Bogart ne représente plus le visible, il le produit (14). Sous les masses colorées, son but est tautologique, créer de la matière avec de la matière, dépasser l’interprétation du réel pour atteindre la sensation première. Au même moment, Jules Lismonde trouve en la ligne une alliée substantielle avec laquelle effectuer l’expérience du souvenir. Loin d’une quête informelle, il propose une promenade graphique. Par la musicalité et le caractère incisif du trait, il se détache de la réalité. Lismonde quitte la perception du monde sensible. Il mène à rêver la nature dans une construction mystérieuse. En cela, il se distingue de Gaston Bertrand. Son but n’est pas de réduire le réel à une ligne épurée mais de sillonner les méandres de l’espace pour en révéler le désordre. La littérature n’est pas en reste de cette volonté d’aller plus loin. Au gré des années, la frontière entre peinture et écriture s’atténue. Elles se voient conciliées en 1962 grâce à l’intervention de Christian Dotremont qui appelait, depuis Cobra, à une unicité de l’expérimentation artistique. Le Logogramme, tracé dans un geste unique, cèle l’union du mot et de l’image. Il s’inscrit dans une plasticité de l’écriture, offre à lire et à voir. Descriptif autant qu’analytique, le mot représente et fait sens. Vers sept heures du matin, à titre d’exemple, fait référence au poème reproduit en cursive dans la marge du papier. Il crée, par la lisibilité du dessin, un paysage-poème.

Quel que soit le moyen privilégié par les artistes, la nature est enveloppante et consubstantielle à l’abstraction. Projetée sur la toile, elle devient une passation de regards, une attirance du passé, un archétype qui rend visible la sensation interne à chacun ; offerte aux sens, elle est un paysage perçu, une latence entre le monde et celui qui l’observe.