PORTE II. Le projet « Light Umbrella » à Babylone en Irak : une création au secours de la conservation.

Introduction

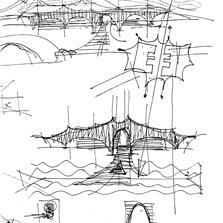

Après une période de l’archéologie consacrée davantage à l’analyse scientifique du site et à la sauvegarde des détails de son décor, une nouvelle tendance se dessine parmi les responsables des départements culturels. Parallèlement aux opérations de sauvetage, les autorités concernées envisagent, la plupart du temps, l’aménagement et la mise en valeur du site, en vue d’un meilleur impact sur le public. Le site n’appartient plus aux seuls archéologues ou chercheurs : des architectes, des artistes, des plasticiens, des auteurs d’événements tentent à présent de lui donner une nouvelle signification (52). Suite aux multiples débats tenus ces dernières années, il ressort que l’un des soucis majeurs des départements d’antiquité ou du tourisme est de faire parler un site – par exemple, en terre crue, site fragile par excellence – au travers des structures existantes, en dehors de toute construction prêtant à confusion et non intégrée au site à respecter. En d’autres mots, comment tirer parti d’un héritage culturel en l’associant aux préoccupations de notre temps, par le moyen d’interventions contemporaines de qualité ? En 1979, après avoir visité les principaux sites archéologiques d’Irak, l’auteur proposa au Service des Antiquités l’installation d’une structure textile de protection pour le temple d’Ishtar à Babylone.

| 1 picture | Diaporama |

Etat des lieux. Désolation et protection minimale.

|

| Fig. 66 – La grande Mosaïque de chasse exposée dans la salle d’Apamée aux Musées royaux d’art et d’histoire à Bruxelles, inaugurée le 18 mars 1933. |

Le 18 mars 1933, le roi Albert Ier et la reine Elisabeth de Belgique inauguraient la « Salle d’Apamée » aux Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles. Outre la reconstitution d’une partie de la grande Colonnade, on y découvrait la grande Mosaïque de chasse (13 m sur 8,50 m) que le professeur Fernand Mayence venait de ramener intacte au pays (54). Datant des dernières années du Vème siècle ou du début du Vème siècle de notre ère, elle provenait de l’édifice dit au triclinos (55).

Dans le cas du site de Tell Kannâs le long de l’Euphrate en Syrie – fouilles de sauvetage – il n’était pas question d’entreprendre des travaux de conservation des structures architecturales, comme par exemple le « réensablement » préconisé par certains, lors des fins de mission. Seuls les relevés architecturaux entamés aussitôt après dégagement comme les séances de photographie entreprises dans de bonnes conditions de lumière, furent à même de fixer sur papier ou pellicule, le dernier état d’une construction avant sa rapide destruction au contact des éléments naturels. Les études scientifiques permettront ensuite de suggérer d’éventuelles reconstitutions en maquette ou en dessin (53). Les rapports, publications et expositions, deviennent alors une forme de conservation, non pas des structures authentiques, mais bien de leur mémoire.

Jean Helbig, dans un numéro de la revue Clarté de juin 1938 (56), terminait son article par « Quand on songe qu’un mètre carré de cette mosaïque comporte en moyenne 10 000 petits cubes et qu’une surface de 10 m de côté en compte un million environ, on demeure stupéfait devant l’activité formidable que représente l’ensemble des décors en mosaïques de la ville d’Apamée… Le transport de cette mosaïque, de Syrie en Belgique, ne s’est pas fait sur des roulettes ! Il a fallu la diviser en tranches après avoir relevé cube par cube chaque bande de découpage, coller chaque fragment sur des toiles soutenues par du béton, détacher le tout du sol, emballer les panneaux dans 75 grandes caisses… et refaire, à l’arrivée au Musée, tout ce travail en sens inverse » (57). La montée des eaux de l’Euphrate, suite à la mise en eau du lac Assad, provoqua l’abandon de nombreux villages, les habitants récupérant les rondins et les linteaux en bois, parfois même les briques crues si le temps le leur permettait. Le site de Arouda, à une vingtaine de km au nord de Habuba Kabira Kannâs et dominant la vallée de l’Euphrate, ne fut pas immédiatement concerné par cette montée. Deux temples situés sur les flancs de la montagne présentaient les mêmes signes d'érosion, lors du dégagement entrepris par une mission hollandaise, au début des années 1970. Dans l’intention de freiner la dégradation des parois et dans l’attente de mesures plus définitives, les responsables décidèrent de recouvrir les structures par un enduit traditionnel en terre couvert de chaux. Le site bénéficiant d’une situation exceptionnelle méritait que l’on prit des mesures de protection élémentaires.

| 2 pictures | Diaporama |

|

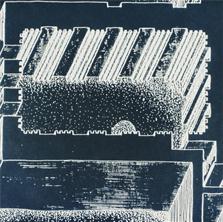

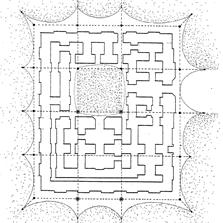

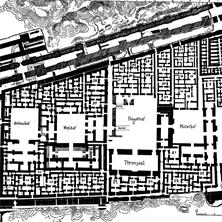

| Fig. 69 – Palais de Nabopolassar et Nabuchodonosor II à Babylone. Cours et entrepôts (pseudo-Jardins suspendus) à l’angle nord-est. |

A Mari, non loin de la frontière irakienne et toujours sur l’Euphrate, une tentative originale de protection fut réalisée en 1975. Une partie du palais présargonique datant de 2400 av. J.-C., dont les murs s’élevaient encore jusqu’à 5 ou 6 m, fut recouverte par une toiture plate en éléments modulaires de plastique posés sur une charpente métallique, reconstituant ainsi l’espace principal du sanctuaire où différents niveaux d’occupation, dégagés par une mission française, restent visibles. Les montants furent ancrés dans la structure authentique, tandis que le drainage des eaux de toiture pose un problème tout autour de la partie protégée. On assiste en outre à un assèchement prématuré des parois qui tombent en poussière. Enfin, cette toiture plate se prête au passage d’animaux comme aux jeux des enfants qui n’hésitent pas à s’y promener, causant d’irrémédiables dégâts. La maintenance d’une telle structure nécessite des crédits supplémentaires pour les réparations inévitables. Néanmoins, il s’agit d’un essai intéressant d’une structure contemporaine en milieu archéologique, respectant l’environnement par une intégration plus ou moins neutre, instaurant une forme de coexistence entre les structures nouvelle et ancienne, ce qui aura permis d’analyser sur place les effets positifs et négatifs d’un tel système de protection (58).

« Babel : part majeure de notre héritage culturel ; Babylone appartient à toutes les nations », proclament des pancartes à l’entrée des ruines de l’ancienne capitale de la Chaldée. Le site de Babylone, dont les principaux vestiges datent de Nabuchodonosor II (600 av. J.-C.) fut l’objet de lourds travaux de reconstruction des remparts, entreprise de prestige. Des briques industrielles furent utilisées pour la masse de l’ensemble, tandis que des briques mi-cuites constituaient l’enveloppe du mur.

| 2 pictures | Diaporama |

|

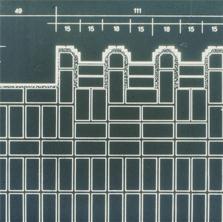

| Fig. 73 – Le palais de Sennachérib à Ninive, recouvert par des plaques ondulées. Une solution provisoire qui devient définitive. |

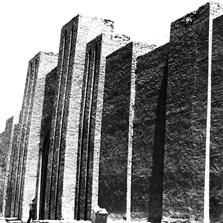

Début 1979, les archéologues irakiens mirent au jour le temple de Nabou-sha-haré dans un état remarquable de conservation sur une hauteur voisine de 6 m. Dehors, devant la porte d’entrée encore décorée de niches et de redans, subsiste l’autel extérieur qui servait de dépôt aux offrandes de la population. A l’intérieur, un autre autel est toujours en place dans la pièce centrale du temple dont certaines parois présentaient encore un décor peint. Des mesures provisoires de protection pouvaient être envisagées pour le sommet des murs et le sol en dalles de terre crue. Il n’en était pas de même pour la protection des parois peintes qui comme dans le film Roma de Fellini, peuvent tout à coup disparaître au contact de l’air. De prime abord, le relevé photographique immédiat semble être la mesure la plus appropriée pour fixer le dernier état d’une empreinte en cours de disparition. Le remarquable état de conservation exigerait des mesures exceptionnelles de protection, notamment le recouvrement total du sanctuaire au moyen d’une structure nouvelle, comme le projet Light Umbrella, largement commenté dans la presse belge et étrangère de l’époque (61). A la lecture des communications portant sur la conservation du matériau lui-même, soit en laboratoire soit in situ, il ressort que les recherches menées par le monde scientifique dans ce domaine n’ont pas été suivies de résultats suffisants sur le terrain. Malgré tout, des techniques sophistiquées – injection de produits chimiques ou naturels : éthyle silicate ou jus de cactus –, permettent de consolider in situ des parois de faible épaisseur, des frises ou des peintures murales par exemple, une solution que l’on ne peut envisager à grande échelle.

La fouille archéologique, mettant au jour des vestiges millénaires en briques, contribue d’une certaine façon, à leur destruction accélérée. S’agissant de constructions dont il ne reste rien des toitures, mais dont les épais murs sont parfois remarquablement conservés – sur 6 m de hauteur à Babylone –, les responsables locaux parent au plus pressé. Soit la reconstruction à l’identique où l’édifice apparaît comme neuf, soit l’enrobage des vestiges d’origine au moyen d’un enduit imperméable de protection – c’est le vestige qui apparaît alors comme neuf –, soit le recouvrement de certaines parties par des matériaux de remploi : plaques ondulées, charpente métallique, pièces de bois, bouts de rail, sans aucune préoccupation d’ordre esthétique (62). Dans ce dernier cas, la solution provisoire devient définitive, offrant au visiteur le triste spectacle d’une ruine recouverte par une « autre ruine », faussant toute appréciation sérieuse des vestiges d’origine. Indépendamment de leur environnement, les sites archéologiques en briques : Mari en Syrie, Assour et Babylone en Irak, sont rarement spectaculaires, à part ceux dont les édifices ont été entièrement reconstruits, une infime minorité. Le visiteur semble à chaque fois déçu, tant il est difficile, pour un non-spécialiste, de s’y retrouver dans un dédale de murs, de parois de fouilles, de tas de déblais. Rien d’attirant au départ et pourtant, en ce qui concerne les sites importants de Mésopotamie ou de la vallée de l’Indus, leur ancienneté peut remonter jusqu’à plus de 5000 ans.

Technologie innovante et patrimoine en danger.

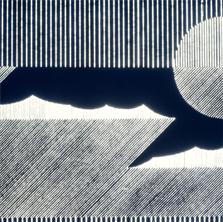

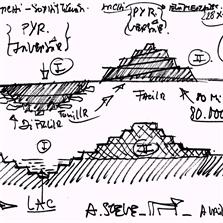

En 1979, à l’invitation du Service des antiquités d’Irak, après avoir étudié les principaux sites archéologiques du nord de l’Irak, l’auteur a proposé une méthode de protection destinée aux ruines les plus significatives, menacées par de rudes conditions climatiques. L’objectif principal état de créer une structure contemporaine de protection qui rehausserait par le contraste des formes et des matières, la dignité authentique des ruines et de leur environnement. Cette structure légère et tendue se veut le prolongement architectural des formes et espaces originels. Inspirée de la tente bédouine, elle s’élève et s’abaisse en fonction de la hiérarchie des espaces à couvrir, tout en préservant le caractère des ruines conservées ou restaurées (63). Le remplacement de la fonction d’origine – le culte – par une fonction actuelle – la visite – assure le maintien des valeurs spirituelles attachées à la qualité de l’ambiance et leur permet de se révéler au fil des jours plus dignes de l’authenticité des lieux. Le paysage de Babylone, actuellement monotone, serait ainsi ponctué de signes, des « écrins », qui appellent à la découverte de lieux privilégiés. Suite au rapport envoyé au Service des antiquités d’Irak, les responsables irakiens répondirent en demandant à l’auteur d’envisager une coupole de protection en béton. Projet non défendable à ses yeux. L’utilisation de matériaux lourds ne manquerait pas d’occasionner des dégâts irréparables autour du temple lors de sa construction et en cas d’effondrement toujours prévisible, des dommages irréparables aux vestiges que l’on voulait précisément sauvegarder (64). Le système proposé, visant la protection comme la mise en valeur d’un site en principe peu spectaculaire, repose sur la construction d’un vélum, permanent ou transitoire, quasi indépendant des vestiges d’origine et n’altérant en rien l’authenticité des lieux. Il vaut mieux un monument vivant qu’un édifice qui meurt lentement. Dans le cas « Light Umbrella », prolonger la vie d’un site meurtri équivaut à l’apparition d’un objet plastique à la fois protecteur et réanimateur des lieux. Persuadé que la protection et la mise en valeur d’un site archéologique en terre crue relève également de l’architecte contemporain comme de tout créateur, l’auteur s’est employé à défendre une idée nouvelle, à savoir l'édification en milieu archéologique d'une structure réversible de protection et ce, malgré la perplexité des milieux concernés. Outre la barrière « conformiste », l’obstacle reste d’ordre financier; la technique quant à elle est aujourd’hui totalement maîtrisée. Le budget des missions archéologiques étrangères s’amenuise dans bien des cas et ne peut englober les travaux de conservation ou d’aménagement, la prédominance étant réservée à la fouille elle-même. D’autre part, les services nationaux du patrimoine ont en général d’autres priorités réservées à quelques sites prestigieux, en général construits en pierres (65).

| 3 pictures | Diaporama |

Marquant le site de repères visuels mettant en évidence un lieu « élu », le projet pallie cette lacune. Loin du gadget de luxe, l’objet plastique nouvellement implanté se veut être l’expression d’une idée radicale, novatrice, volontiers provocante. Le matériau de construction – la brique crue – ou la partie d’un mur en ruine y perdent leur aspect misérabiliste. Les espaces et les formes issus de la nouvelle disposition aérienne, se voient désormais dignement abrités des pluies et aussi des rayons parfois aveuglants du soleil. Un objet de choix s’installe dans le paysage, offrant en quelque sorte un toit à une construction qui l’aurait perdu. Le lieu s’apparente à un « trésor précieux » ; il se visite dorénavant confortablement et respectueusement. Seule une structure textile de protection, une canopée architecturale, par les grandes portées qu’elle autorise, présente un caractère de réversibilité indispensable à ce genre d’intervention : une tente-abri qui ne touche pas physiquement les vestiges, les points d’ancrage étant localisés judicieusement (66). Poussant plus loin l’étude, la nouvelle toiture pourrait refléter en partie le plan, par ses formes qui découlent de l’importance des espaces découverts à la lecture de l’enveloppe aérienne privilégiant ici et là des zones d’ombre ou de lumière.

D’autres sites répartis en Mésopotamie, en Egypte, en Syrie, en Asie centrale, au Pérou ou en Chine, pourraient se prêter à une telle opération, pour autant que les autorités responsables en acceptent l’idée novatrice dans un esprit où conservation et développement vont de pair. Mohenjo-Daro au Pakistan, inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial en danger, fait l’objet d’une campagne internationale pour sa sauvegarde. D’après certains experts, plusieurs groupes d’édifices devraient être mis à l’abri des pluies sporadiques, mais torrentielles. Le projet « Light Umbrella » qui pourrait avoir le soutien moral de l’Unesco, n’est envisageable qu’avec l’assistance du grand mécénat qui trouverait à cette occasion, un terrain idéal pour valoriser son image, tout en contribuant à la sauvegarde du patrimoine culturel de l’humanité. Le projet allie en effet l’utilisation des technologies modernes à la création d’un objet visible dont l’aspect plastique et environnemental préserve le caractère authentique des ruines (67). C’est avec inquiétude que les responsables locaux voient les monuments du passé se détériorer faute d’utilisation rationnelle et donc d’entretien permanent. Le projet contribuerait ainsi à faire vivre un site intensément, ouvrant la voie aux manifestations des industries culturelles d’aujourd’hui : festivals, expositions, défilés, concerts, etc. Si l’expérience est concluante, le système serait en mesure de s’adapter à tout autre site, moyennant des améliorations que seule une expérimentation in situ est capable de nous donner.

| 2 pictures | Diaporama |

Le projet « Du neuf sur Terre » : la pyramide de l’an 2020.

Depuis onze mille ans environ, l’homme utilise la terre crue pour édifier monuments et habitations. L’homme d’aujourd’hui aurait-il perdu le contact élémentaire avecl’argile de ses ancêtres ? La brique comme le pain reste issue des mains (68). En ce début de millénaire, l’occasion nous est donnée de rendre gloire à la terre – l’argile, le limon, la chaux, le sable, la paille –, à l’eau, à l’air et au feu, quatre éléments pouvant rentrer dans la construction d’un édifice en matériaux naturels. Célébrer l’événement par l’élévation d’une pyramide de terre, dédiée aux éléments les plus courants de notre planète, mais aussi au souvenir de ceux qui les ont cotoyés au jour le jour depuis l’arrivée de l’être humain, une certaine Lucy l’éthiopienne, née il y a 3 000 000 d’années, à 200 000 ans près.

|

| Fig. 84 – Une pyramide de briques crues, dédiée aux 90 milliards d’êtres humains passés sur terre. Pyramides inversées et Terres d’avenir. |

|

| Fig. 85 – Les vestiges du stupa de Yar – oasis de Tourfan, Chine – dans le globe ruiné du pavillon des USA à Montréal. |

En un lieu précis, s’élèvera le « moteur » du patrimoine bâti : la mémoire des 90 milliards d’humains passés sur terre. La ville fugitive, une réserve d’abris provisoires en terre étrangère, occupera une zone internationale ou déclarée telle, loin des nationalismes au goût du jour. Un lieu qu’aucune nation ne pourra s’approprier. Sept cent cinquante mille personnes de tous horizons, réunis autour des droits et des devoirs de l’homme, porteront leur pierre – en l’occurrence une brique crue – à la construction de la pyramide, chacune passant un certain temps des cinq années nécessaires au succès du projet. Vingt cinq mille individus seraient présents ensemble pendant environ deux mois sur le site. Autant d’habitants occasionnels, de passants voyageurs, au contact d’une boue en forme de brique, qui s’en ira sécher au soleil avant de rejoindre les lits du temple-pyramide. Un gigantesque chantier pour l’archéologie du futur où l’on ne fera que déterrer la terre pour la remettre en forme. A titre indicatif, la construction d’une pyramide de 100 m de haut et de 150 m de côté à la base, nécessite la mise en œuvre de nonante millions de briques crues, chaque brique représentant la mémoire de mille individus. Chaque homme portant le patrimoine de mille de ses ancêtres.

Le 25 septembre 2009, paraissait dans le Vif-l’Express l’article Une pyramide pour votre dernière demeure (69) . La journaliste Marieille Mayot écrit : « Ce projet pharaonique, quelque peu utopique, est en passe de se transformer en un vrai concept architectural et économique… il s’agit d’ériger la pyramide la plus haute du monde pour accueillir la sépulture de millions de personnes … Le pari fut lancé par l’écrivain allemand Ingo Niermann et son complice Jens Thiel, entrepreneur et artiste… L’idée de cette vaste nécropole, ouverte à toutes les nations et toutes les religions, a séduit des personnalités comme l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, lauréat en 2000 du prix Pulitzer… Pour un prix modique d’environ 700 euros, chacun devrait pouvoir apporter sa pierre à l’édifice, plus précisément une urne funéraire contenant ses cendres ou un objet matérialisant son souvenir. Ainsi une pyramide formée de 5 millions de pierres « mémoriales » dominerait le paysage de 150 m., dépassant la hauteur de la pyramide de Khéops. A terme, la gigantesque pyramide serait visible de l’espace… Ingo Niermann qui, le premier, a évoqué l’idée d’une pyramide dans une série d’essais, a dès l’origine mis en avant la possibilité de créer des emplois et de revitaliser le tissu économique par l’application du concept … Les reservations sont ouvertes sur Internet et quelque 1200 personnes, issues de 46 pays, se sont déjà inscrites. »