Encyclopédie ou « cabinet de curiosités ? »

La China illustrata publiée en latin à Amsterdam en 1667 par le père jésuite Athanase Kircher (1602-1680) (1) a longtemps fait figure de référence obligée en ce qui concerne la perception du monde asiatique en Europe durant les XVIIe et XVIIIe siècles (2). Le livre fit l’objet de plusieurs traductions, dont une en français, précédée d’un beau frontispice consacrant, sur le mode de la théâtralisation baroque, la gloire missionnaire de la Compagnie de Jésus (3). Bien que l’auteur ne traite pas explicitement du Tibet, l’ouvrage n’en mérite pas moins de figurer parmi les premières études européennes consacrées à la civilisation du « Toit du Monde » (4), avec la relation du séjour à Lhassa (1716-1720) du jésuite italien Ippolito Desideri (1684-1733) (5) et l’Alphabetum tibetanum (1759) (6) d’Agostino Antonio Giorgi (1711-1797), qui poursuivirent son entreprise au XVIIIe siècle, et citent assez souvent leur prédécesseur jésuite du siècle précédent.

| 3 images | Diaporama |

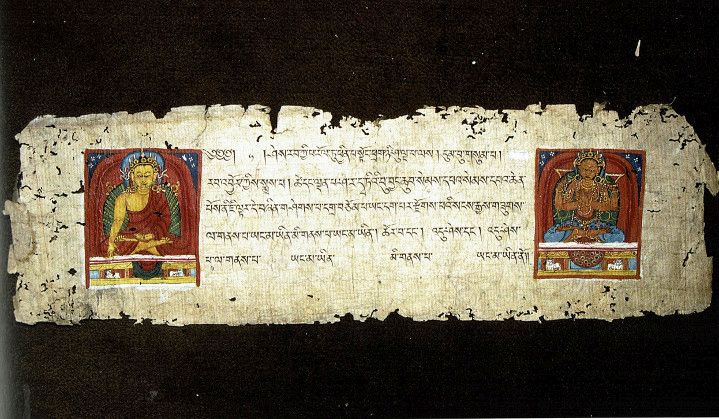

Desideri, affecté à la réouverture de la mission du Tibet qui dépendait de la province de Goa – une mission jésuite portugaise avait en effet fonctionné au Tibet occidental entre 1624 et 1628 – était arrivé à Lhassa en 1716 et y avait fait un long séjour qui lui permit d’apprendre le tibétain et même de composer dans cette langue des traités instaurant un dialogue philosophique avec le bouddhisme tibétain. Quant à Giorgi, il faisait partie de l’ordre des augustins alors hostile aux jésuites, mais, comme Kircher, son activité érudite l’avait amené à s’intéresser au système religieux du Tibet, qu’il jugeait profondément syncrétique, influencé par le manichéisme, mais dont les divinités pouvaient être associées, comme le pensait Kircher, aux dieux égyptiens (7). Son traité – le premier dictionnaire de la langue tibétaine paru en Europe, malheureusement bourré d’inexactitudes – contenait un certain nombre de gravures qui devaient permettre aux lecteurs une meilleure compréhension de la mythologie et des pratiques culturelles tibétaines : l’Europe découvrit ainsi quelques objets caractéristiques du pays, comme les moulins à prières , les chörten – les cénotaphes supposés à l’origine contenir les reliques du corps incinéré de Bouddha Śakyamuni, devenus au fil du temps les symboles mêmes du bouddhisme au même titre que la croix chrétienne (8) – dont le plus célèbre, appelé Pargo kaling en tibétain, formait la porte occidentale d’accès de Lhassa – et les cairns surmontés de drapeaux de prières flottant au vent.

| 4 images | Diaporama |

Le titre de l’ouvrage de Kircher était plutôt trompeur dans la mesure où son auteur ne limitait pas son propos à la description de l’Empire du Milieu : le livre se présentait en réalité comme une sorte de compendium des connaissances de l’époque relatives à l’ensemble de l’Asie orientale, prenant en compte les réalités physiques, le climat, les ressources naturelles, mais aussi les mœurs, les coutumes et, surtout, les pratiques religieuses d’une entité géographique très vaste, incluant même le Japon. Dans le contexte missionnaire de l’espace mondialisé auquel la Compagnie de Jésus se trouvait confrontée à partir de la fin du XVIe siècle, la China illustrata se caractérisait par une volonté d’encyclopédisme qui a toujours été un marqueur fort de l’identité jésuite, dans la mesure où son projet se référait à une théologie positive, désireuse de « chercher Dieu partout », et de saisir l’ordre providentiel du monde à travers la multiplicité de ses manifestations productrices de sens (9). Cette ambition se traduisait ici par une construction d’ensemble assez floue, mêlant archéologie (10) – mais non pas, comme on verra, n’importe quelle archéologie – ; géographie – mais non pas n’importe quelle géographie (11) – ; histoire religieuse (12); histoire naturelle (13), etc.

Mais l’originalité de la China illustrata résidait avant tout dans sa méthode d’exposition, fondée sur une pratique intensive de la visualisation, elle aussi profondément inscrite dans la tradition jésuite (14). Des raisons commerciales peuvent également expliquer cette invasion de l’image : la demande, dans ce domaine, était importante – surtout dans les Provinces-Unies où Kircher avait choisi son éditeur (15). L’auteur de la China s’était rendu célèbre à la suite de la publication d’un ensemble impressionnant de traités en latin qui sont autant de constructions intellectuelles, sur les sujets les plus divers, allant des hiéroglyphes égyptiens (Prodromus coptus sive Aegyptiacus, 1636 ; Oedipus Aegyptiacus, 1652-1654) à la musique (Musurgia universalis sive Ars magna consoni et dissoni, 1650) ; du magnétisme (Magnes sive de Arte magnetica, 1641) à la géologie (Mundus subterraneus, 1664) ; de la médecine (Scrutinium Physico-Medicum Contagiosae Luis, quae dicitur Pestis, 1658) à l’alchimie… Mais, surtout, tous ces ouvrages étaient magnifiquement illustrés, au point que l’ensemble de la production kirchérienne peut être considérée comme une véritable fabrique d’images à grande échelle. Nous savons d’ailleurs que son maître d’œuvre était entouré de toute une équipe d’artistes, qu’il considérait plutôt comme des artisans, et qui travaillaient à la réalisation de ses imposants in folio en suivant ses indications (16). Certains ont été célèbres, comme Johann Paul Schor (1615-1674), un artiste autrichien vivant en Italie – où il était connu sous le nom de Giovanni Paolo Tedesco – dont certaines gravures ont été attribuées au Bernin ; Cornelis Bloemaert (vers 1603-1692), surtout connu par les splendides illustrations de l’Hesperides sive de Malorum (1646) ; d’autres moins, comme Petrus Miotte, qui a gravé le frontispice de l’Ars magna lucis et umbrae (Rome, 1646) ; d’autres encore tout à fait ignorés. Pour la China, on ne peut guère mentionner qu’un seul graveur identifié : Willem Van Der Laegh (1614-1674), qui s’est notamment chargé de la délicate gravure de textes sanscrits (17). Mais ce qui est sûr, c’est que cette inflation d’images a suscité des critiques du temps même de Kircher : ainsi, le père Marin Mersenne (1588-1648) – une figure centrale dans la constellation des hommes de sciences du XVIIe siècle – constate, non sans perspicacité, à propos de ce dernier ouvrage : « Le livre contient tellement de belles images que je le soupçonne d’être fort dépourvu de matière (18) ! ».

Quoi qu’il en fût, le livre contenait un nombre important de gravures de si grande qualité qu’elles servirent plus tard de prototypes pour diverses publications sur la Chine, aux XVIIe et XVIIIe siècles (19). Gravures sur cuivre en taille douce, planches hors texte et sur dépliants, illustrations insérées dans le texte de la page ; impression d’idéogrammes : l’ouvrage incluait les derniers perfectionnements dans l’art de l’impression. La place accordée à l’illustration prenait une importance presque démesurée : on a parfois l’impression que le texte a été bâti autour de l’image, ce qui a fait dire à Umberto Eco que Kircher était « incapable de penser autrement qu’en images (20) ». On le voit par exemple dans la manière dont est traitée la représentation du Potala de Lhassa, appelé ici Bietala (21), qui est en fait la seule qu’ait connue l’Occident avant que le monument soit photographié pour la première fois en 1901. La composition de la gravure, fantaisiste, répond de façon stéréotypée aux canons esthétiques de l’époque : au premier plan, par exemple, on distingue une litière traînée par deux chevaux, alors que les véhicules sur roues étaient inconnus au Tibet (22).

| 1 image | Diaporama |

La démarche de Kircher n’était pas non plus sans relation avec les recommandations des Exercices spirituels (1548) d’Ignace de Loyola. L’Extrême-Orient était très éloigné, encore mal connu malgré la pénétration missionnaire entamée pour la Chine avec Matteo Ricci, pour le Japon avec François Xavier. Or, Kircher n’était jamais allé en Asie ; il travaillait en chambre, au Collegium romanum, sur base des relations de voyages qui lui avaient été communiquées par ses collègues, tout en exploitant la littérature érudite existante. Lorsque l’information était lacunaire, il était éventuellement utile de recourir à ce qu’on pourrait appeler un « imaginaire contrôlé », qui proposait au lecteur d’appréhender le réel au terme d’une activité mentale restauratrice, de la même manière que les Exercices suggéraient de restaurer par l’imagination les épisodes de la vie du Christ ou les lieux dans lesquels il avait vécu (23). La Chine illustrata peut donc, de ce point de vue, être comprise comme une composition de lieu (24) : de même que pour celles de l’antique Judée, les images orientales de Kircher se voulaient le substitut d’un manque, dû aux défaillances du savoir sinologique de l’époque. Un exemple : la gravure montrant une pagode à neuf étages (Turris Novizonia Sinensium) située dans la province de Fujian, en Chine, que Kircher appelle une piramide (25), qui ne ressemble en rien au prototype chinois traditionnel , mais relève clairement d’une reconstitution à partir d’un modèle moyen-oriental.

| 2 images | Diaporama |

Cette dernière remarque impose de décrire les arrière-plans culturels sur lesquels se détache le projet de La Chine illustrée. Bien entendu, le propos répondait à des préoccupations essentiellement religieuses. À l’instar de tous ses contemporains, Kircher ne distinguait pas clairement l’Inde du Tibet, ni la Chine du Japon, confondus dans la même entité des « Indes ». Mais il n’en ambitionnait pas moins de décrire et de comprendre la signification des cultes et des mythologies orientales répartis dans cet immense espace, à la lumière d’une histoire générale de l’idolâtrie, qui occupe toute la troisième partie de l’ouvrage. Une thèse, qui forme le noyau même de sa pensée, inspirait ce travail : elle posait comme pétition de principe que l’idolâtrie asiatique avait pour origine les différents systèmes religieux de l’Antiquité, en particulier la religion égyptienne, dont Kircher s’estimait un interprète compétent. Fasciné par les mystères supposés des hiéroglyphes, il avait en effet entrepris de traduire ceux qui figuraient sur les obélisques de Rome. Ainsi, en 1650, il se mit à traduire les cartouches de l’obélisque Pamphile à travers une grille de lecture symbolique abracadabrante (26). Mais, au-delà, son projet était bien plus ambitieux encore, puisqu’il s’agissait ni plus ni moins de mettre en place une rencontre entre des civilisations très distantes l’une de l’autre afin de démontrer que la conquête de l’Égypte par Cambyse II avait entraîné l’exil de la caste sacerdotale égyptienne vers l’Asie extrême, et il cherchait en outre à établir une correspondance entre l’écriture des anciens Égyptiens et les caractères chinois (27). Kircher avait hérité de la Renaissance l’idée d’un accord ésotérique rassemblant toutes les religions dans la transmission d’une même Vérité transcendantale. Fasciné par les sciences occultes, la magie naturelle, la Kabbale, l’alchimie, la démonologie, etc., doté d’une immense curiosité, il essayait par tous les moyens d’intégrer des réalités lointaines et des phénomènes hors du commun dans des systèmes explicatifs. Pour ce faire, il avait imaginé toute une méthodologie comparatiste, inspirée de l’Ars combinatoria de Raymond Lulle, fondée sur un réseau complexe de références culturelles, comportant toute une série de connections avec la religion égyptienne – supposée avoir recueilli l’héritage d’une Révélation divine primordiale – mais aussi avec l’antiquité grecque et romaine, et même le christianisme. Mais, surtout, sa méthode d’approche était finalement peut-être plus celle d’un collectionneur et d’un antiquaire spécialisé, intéressé principalement par l’observation des vestiges matériels, que d’un idéologue. Il partageait donc avec certains de ses prédécesseurs un grand enthousiasme pour la culture matérielle de l’Antiquité : on pense par exemple au collectionneur padouan Lorenzo Pignoria (1571-1631), qui avait, dans l’intention de démontrer leur parenté avec les croyances de l’Égypte ancienne (28), ajouté aux Imagini con la positione de i dei de gli antichi (1556) du mythographe Vincenzo Cartari (1531-1590) des éléments puisés dans le répertoire culturel des Indes occidentales – entre autres le Mexique – et orientales (le Japon) (29). Kircher lui-même collectionnait toutes sortes de curiosités et s’était constitué une Wunderkammer qui fut visitée à Rome par le gratin des savants et des érudits de haut rang (30), et dont le catalogue – symptomatique du parcours d’un collectionneur passionné par l’infinie diversité et « l’étrange étrangeté » des productions naturelles – avait été édité (31) par son collègue jésuite Filippo Bonnani (1638-1725), conservateur du cabinet . Un des frontispices , en tête de la section consacrée à la conchyliologie, dessiné par Giovanni Francesco Venturini (1650-1710) dans le style d’Arcimboldo, pourrait servir d’emblème à la collection de curiosa rassemblés par le père, dont la Chine illustrée est, par certains côtés, une sorte de pendant scripturaire, inspiré par une curiosité teintée de pragmatisme qui s’inscrit dans le mouvement général de ce qu’on a pu appeler « l’orientalisme catholique (32) ».

| 5 images | Diaporama |

Comme il le dit lui-même dans sa Préface au Lecteur, Kircher avait tenté de « ramasser tout ce qu’il y a de plus curieux et de plus remarquable non seulement dans la Chine ; mais encore dans les royaumes voysins, touchant les antiquités, et les superstitions dans lesquelles toutes ces nations estoient miserablement ensevelies ». En effet, le produit de son ramassage présentait un caractère de singularité assez marqué, voire de bizarrerie, ce qui explique la présence sous sa plume de nombreuses épithètes de surévaluation : extraordinaire, surprenant, merveilleux… Ce que le lecteur découvrira donc dans les illustrations de l’encyclopédie kirchérienne, c’est l’inventaire – d’aucuns parleront de bric-à-brac ! – d’un certain nombre de realia peuplant le « grand théâtre du monde » : animaux rares (33) , productions spécifiques comme l’emblématique théier (34) constructions architecturales comme la célèbre Muraille de Chine (35) . La crédulité du père, par exemple lorsque son texte fait état de la découverte d’écrevisses chinoises portant une croix blanche sur le dos (CI, p. 48, col. 1) – signe manifeste, selon lui, de l’universalité du christianisme – est parfois flagrante, mais, le plus souvent, ses descriptions présentent une apparence de scientificité : ainsi, il conteste l’affirmation selon laquelle la province de Sichuan abriterait des poules portant de la laine. Pour lui, il ne s’agit que d’un léger duvet ; mais il ne se refuse pourtant pas le plaisir de proposer à son lecteur une magnifique gravure présentant Gallina Lanigera (36). Il avoue aussi parfois ses insuffisances : dans l’illustration montrant « L’idole Fe en forme de montagne » , classée parmi les « Rares spectacles de la Nature, qu’on trouve dans la Chine (37) », on découvre une idole de pierre dont la masse se confond avec le rocher qui lui sert de support : c’est une sorte de « Bouddha-montagne » en posture de méditation, émergeant de l’environnement minéral, en position dominante, la tête couronnée de végétation, les yeux clos – conformément à la représentation traditionnelle du Bouddha. Évidemment on peut penser à des mégastructures chinoises bien connues, comme le Bouddha géant de Leshan au mont Emei (峨嵋山), dans le Sichuan, une des montagnes sacrées du bouddhisme chinois. Mais Kircher préfère conclure : « […] sçavoir maintenant si cette montagne represente naturellement ou par artifice ce Colosse et cette idole, c’est ce que je ne puis pas dire, et que personne ne sçait…(CI, p. 233, col. 1) ». Il est une certaine manière de confesser son ignorance, qui ne peut que piquer la curiosité du lecteur…

| 6 images | Diaporama |

En fait, l’essentiel n’est pas là. L’essentiel est que l’image ne dit pas ce que dit le texte. Déconcertante, énigmatique, elle s’impose avec une forte visibilité aux yeux du lecteur abasourdi, surtout si, le premier choc assumé, il s’interroge sur le visage de pierre confondu, sur la droite de l’image, avec le monde minéral environnant. Il semble qu’un présupposé philosophique, lui aussi hérité de la Renaissance – la nature comprise comme une magie naturelle – , prime ici sur la vision, contraignant le spectateur à une double lecture : quelle autre raison d’être, pour cette composition, sinon la suggestion d’un continuum rapprochant l’animé de l’inanimé ? On peut être enclin à le penser, si l’on songe que la zoomorphisation de la nature est bien attestée dans la tradition picturale européenne, comme l’a montré Jürgis Baltrusaitis, dans un chapitre de son Moyen âge fantastique, qui mentionne l’œuvre de Kircher (38).

La démarche, qui révèle un certain intérêt pour l’anthropologie culturelle, visait cependant à intégrer des phénomènes disparates – parfois insolites – mais aussi des objets, dans un ensemble cohérent – mais dont la cohérence relève de la mise en scène, qui ne va pas sans rappeler le goût des jésuites pour la théâtralisation. C’est par exemple le cas en ce qui concerne ce que Kircher appelle « la roue volubile », c’est-à-dire un moulin à prières – « qui est une Rouë faite en façon de sceptre ; qu’on roule tout au tour par superstition pendant que le Lama est en priere » (39). La dite « roue » apparaît dans une gravure présentant un groupe de Tartares, dans un chapitre consacré aux moeurs tibétaines, mais qui ambitionne aussi de détailler les costumes locaux (40). Comme c’est le plus souvent le cas dans l’ouvrage, on se trouve en présence d’une figuration qui assure la coexistence dans une même illustration de personnages formant une communauté, mais aussi d’objets isolés , que la représentation graphique permet d’intégrer dans un texte, de sorte que se trouve présupposée une garantie d’authentification matérielle. L’illustration ne se borne donc pas à montrer, elle prétend aussi renvoyer à un tout « scientifiquement » codé, comme l’indique au surplus un artifice de présentation : des repères chiffrés accompagnant les personnages et les choses apparaissant sur l’image. C’est que Kircher se voulait un savant, un polymathe, le dernier qui, disait-on, « savait tout ». Le frontispice de la Chine illustrée présentant le portrait de l’auteur dans un médaillon, devant une bibliothèque , traduit cette ambition, dans la mesure où s’annonce une présomption de légitimation : Kircher s’incluait lui-même dans la succession des missionnaires partis pour la Chine, mais en ajoutant à leur expérience de terrain celle de l’érudit, de l’homme de cabinet ferré dans la connaissance de l’Orient, chargé de synthétiser les informations recueillies, sur papier ou de vive voix. Malheureusement, les preuves n’étaient jamais vraiment communiquées ; plus exactement, elles se déduisaient de l’accumulation des références et des images.

| 3 images | Diaporama |

Dans ces conditions, tout devenait possible : la démonstration cédait la place à une espèce d’« illumination cognitive (41) » résultant d’une mise en œuvre guidée… par le démon de l’analogie ! On ne s’étonnera donc pas si, déjà du vivant de l’auteur – mais plus encore après sa mort – les critiques fusèrent, allant jusqu’à la dénonciation d’une imposture : dans le De charlataneria eruditorum (1715) par exemple, Johann Burkhard Mencke (1674-1732) racontait au sujet du Pic de la Mirandole jésuite des anecdotes peu flatteuses, montrant le polyhistor s’épuisant à décrypter une mystérieuse inscription antique, qui n’était en réalité qu’une maxime latine rédigée à l’envers (42) ; et Leibniz – qui l’avait pourtant beaucoup lu et subi son influence – finit par conclure « qu’il ne savait rien (43) ! ».

L’horizon médiéval

L’ouvrage de Kircher persistait, en plein XVIIe siècle, à s’appuyer sur des sources d’information très anciennes ; son contenu offrait au lecteur l’image d’une « Chine sur papier (44) » très dépendante de sources livresques. Les références scripturaires n’étaient évidemment pas absentes, par exemple lorsque, se fondant sur la Bible polyglotte de l’orientaliste espagnol Arias Montanus (1528-1597), Kircher renvoie l’évocation de « l’Empire du grand Cham » – la Tartarie – à l’histoire de Gog et Magog (CI, p. 64, col. 2) (45), une désignation qu’il semble rattacher aux peuples mythiques évoqués par Ezéchiel (38-39) et l’Apocalypse (20, 7), confirmée par les oracles sibyllins (v. 608-610), et par un rappel (Jagog et Magog, CI, p. 65, col. 1) du cartographe et médecin arabe Muhammad al-Idrisi (1100-1165). Celui-ci mentionnait dans sa Géographie arabique le nom de « Cathaie » (CI, p. 65, col. 1), dont la localisation, à l’époque, n’était pas claire. On savait qu’il avait existé, à l’est du lac Balkach, dans le Turkestan occidental, un khanat des Kara Khitaï, ou « Khitan noirs » (1130-1218), mais, avec la chute de l’empire mongol au XIVe siècle et la consolidation du pouvoir musulman en Asie, le contact avait été perdu, et, en l’absence d’informations plus récentes, les géographes en étaient arrivés à concevoir une contrée distincte de la Chine, mystérieuse et inaccessible, quelque part au centre ou à l’est de l’Asie. Al-Idrisi la nommait même … Caucase ! Ce toponyme – sans doute métaphorique – désigne parfois, sous la plume des voyageurs anciens, la chaîne himalayenne : on le trouve notamment chez Desideri, qui parlait d’une « longue suite de montagnes très-hautes et très-escarpées (46) », alors qu’il venait de se mettre en route pour le Tibet depuis Lahore (47). Reste que, plus loin, alors que Kircher retrace les périples asiatiques de ses collègues, le Cathay est explicitement confondu avec la Chine elle-même (CI, p. 87, col. 2, p. 88, col. 2).

L’érudition kirchérienne reste aussi connectée à une certaine vision des mirabiliae Indiae, soutenue par des références aux voyageurs médiévaux, encore bien présents dans le répertoire de ses sources. L’allusion à des populations barbares regroupées sous le nom de Gog et Magog est stéréotypée : elle est issue d’une collection médiévale des exploits d’Alexandre le Grand en Inde décrivant des races monstrueuses d’animaux et d’hommes vivant dans le nord-est de l’Asie, comme il est indiqué dans l’Atlas catalan de 1375 (48). On notera que le concept d’altérité n’est pas ici d’application : l’Inde, les Indes au sens large, tout l’espace extrême-oriental, en fait, n’est pas vraiment autre – une épithète qui, pour la chrétienté médiévale, conviendrait plutôt à l’Islam – mais simplement flou, indistinct, au-delà de ce que l’expédition d’Alexandre avait pu toucher, c’est-à-dire en attente de réception par l’Occident.

Bien entendu, une place incontournable est réservée au récit de Marco Polo, auquel est consacré tout un chapitre (49), toutefois peu significatif en ce qui concerne le Tibet. L’auteur du Devisement du Monde n’avait pas plus visité le Tibet que Kircher la Chine, bien qu’il lui consacre un assez long passage présentant ses habitants comme des gens « d’une rude méchanceté » et « très grands larrons », au surplus de mœurs dissolues, puisqu’ils ont l’habitude d’offrir leurs filles au tout venant (50) ! Reste que, éparpillés ici et là, des toponymes tibétains supposés parsèment le Devisement, dans une certaine confusion : il est par exemple question d’un pays nommé Tanchut, qualifié de « … Royaume de Tartarie, qui comprent beaucoup d’autres Estats, comme celuy de Lasa ou de Barantola (comme disent les Tartares), celuy de Nerbal [le Népal], de Tibet » (CI, p. 65, col. 2), étant entendu que le terme Tartarie était sensé désigner tout l’espace indifférencié situé entre l’Europe et la Chine, habité par les « barbares ». Or, rien dans la relation de Marco Polo (51) ne permet de penser qu’il est question du Tibet : il s’agissait plutôt d’une entité située à la frontière nord-est de la Chine comprenant la région des Ordos et le Gansu, peuplée de nomades de souche tibétaine, dont la ville principale était Succiu, c’est-à-dire Suzhou (actuellement Jiuquan). Il est évident que Polo, comme Kircher, ne maîtrisait pas les subdivisions administratives, mais aussi ethniques, des royaumes, états, empires, etc. de l’Asie centrale (52) : par exemple, le terme « royaume » est généralement utilisé dans le texte de Kircher pour désigner la région appelée Tanguth, mais, en un autre endroit, est utilisée l’expression « la nation tanguthique » (CI, p. 94) dans un contexte visant clairement les Tibétains, et, dans un autre encore, celle « d’empire » (CI, p. 120).

On voit donc qu’à partir du texte de Marco Polo se déploient une série d’extrapolations qui viennent s’insérer dans un système référentiel global fondé sur un arsenal de citations et de références croisées alimentant un vaste hypertexte. Ainsi, à propos de la rhubarbe (53) – une production présentée comme spécifique de Suzhou et appréciée en vertu de ses propriétés médicinales – Kircher glose une fois de plus Marco Polo (54) en se référant au géographe et diplomate vénitien Giovanni Battista Ramusio (1485-1577), auteur du livre Delle navigationi e viaggi (1550), qui présentait cette « herbe », illustrée d’une planche (55) d’après la description d’un marchand d’origine persane nommé Chaggi Memet, à qui l’on doit également la première mention du thé dans la littérature occidentale (56).

| 1 image | Diaporama |

Et c’est encore Marco Polo qui parlait du « grand désert de Lop » (57), un terme désignant l’ensemble des déserts d’Asie Centrale s’étendant du Taklamakan à la Mongolie, où sévissaient des « esprits errants » dont les voix égarent les voyageurs. Kircher renchérit, parle d’une immense étendue peuplée « d’illusions diaboliques » et de « spectres horribles qui le rendent inhabitable » (CI, p. 89, col. 1), ce qui fait penser à toute une tradition chrétienne issue du Liber monstrorum associant les déserts et les monstres (58). Comme l’a montré Lucette Boulnois dans un excellent article (59), une carte de la Tartarie montrant le désert en question, où évoluaient des monstres représentés sous forme de petites figurines, circulait au XVIIe siècle. On observe également leur présence sur une autre carte due au cartographe amstelodamois Willem Jansz Blaeu (1571-1638). Les démons des sables y font en quelque sorte concurrence au bestiaire fabuleux des déserts de la Haute-Asie – « du côté de l’Ourse d’où souffle le vent Borée » – dont parle Hérodote, peuplés de fourmis géantes, « plus petites qu’un chien, mais plus grandes qu’un renard », présentant la particularité de creuser des terriers et de faire émerger à la surface de la terre, avec les déblais, des pépites d’or (60). Repris dans le De Rebus in Oriente Mirabilibus – une compilation connue par des manuscrits des VIIe et VIIIe siècles issue de la tradition hellénique concernant les périples d’Alexandre (61) – ce récit légendaire allait solliciter plus tard l’imagination de l’archéologue Albert Hermann (1886-1945), professeur à l’Université de Berlin et correspondant de Himmler, auteur d’une théorie fantasmagorique sur l’origine atlante des Indos-Germains (62), ainsi que les travaux du mythographe Jules Berger de Xivray (1801-1863) (63) et les romans de Michel Peissel (1937-2011) (64). Tous ont hérité de l’imagerie animalière déjà présente dans les relations des voyageurs médiévaux. Jean de Plan Carpin, par exemple, dans son Histoire des Mongols, parle des déserts de Tartarie où vivent des hommes-chiens (65) : ils ressurgiront ensuite dans la relation de l’inévitable Jean de Mandeville (66). Mais, au-delà des spéculations autour d’animaux étranges et fabuleux se donne à lire une constante historique et économique : la fascination des Tibétains pour l’or – de nombreux objets de culte sont dorés, de même que les toitures des temples et d’autres sanctuaires (67) – et leurs superstitions extraordinaires concernant ce métal précieux. Ils craignaient en effet de mécontenter les dieux en remuant trop la terre pour en obtenir, et se bornaient à ne recueillir que de la poussière et des paillettes. Ils pensaient que si on remue trop la terre, le malheur frapperait le pays, et même le dalaï-lama, et ne se livraient donc qu’à une exploitation prudente des carrières ou à l’orpaillage le long des fleuves.

| 1 image | Diaporama |

Outre Marco Polo, Kircher n’a pas ignoré les autres voyageurs médiévaux, comme l’Arménien Héthoum de Korikos – dit « Hayton l’historien » – (CI, p. 124-126), qui, arrivé à Karakorum, tenta de convertir Möngkä khan (1209-1259), le même souverain mongol que celui visité par son prédécesseur Guillaume de Rubrouck (68). Ce dernier est responsable d’une grave accusation formulée contre les Tibétains, coupables de diverses aberrations alimentaires, parmi lesquelles la nécrophagie : Après eux [les Tangout] viennent les Tebet, des hommes dont la coutume était de manger leurs parents morts pour ne leur donner, par piété, d’autre sépulcre que leurs propres entrailles. Toutefois, ils ont maintenant renoncé à cet usage, parce qu’ils étaient en abomination à tout peuple. Mais ils continuent à faire de belles coupes avec le crâne de leurs parents. Ainsi, lorsqu’ils boivent, ils peuvent évoquer la mémoire de ceux-ci au milieu de leurs réjouissances (69). Précisons, toutefois : l’envoyé de Louis IX auprès des Mongols n’avait pas observé de visu la pratique évoquée ici. Il ne s’agissait que d’une rumeur, mais une rumeur qui se retrouvera dans nombre de récits de voyages, dont l’origine est sans doute à trouver dans la coutume des « funérailles célestes » – ce mode d’inhumation souvent pratiqué au Tibet, qui consistait à livrer la dépouille des défunts aux oiseaux de proie. Ce n’est sans doute pas sans arrière-pensée que Rubrouck relatait une pratique rituelle dont l’évocation servait à dénigrer le « barbarisme » d’une nation extérieure au monde de la chrétienté. En revanche, l’allusion à l’utilisation de crânes humains comme coupes à libations correspond bien à une réalité culturelle, les os du crâne étant supposés vecteurs d’une puissance particulière (70) : les kapâlas sont fréquemment utilisés dans les rituels tantriques hindous et dans ceux du bouddhisme tantrique (71).

| 1 image | Diaporama |

Reproches identiques de la part d’un autre voyageur chargé de sonder les intentions mongoles, le franciscain Odoric de Pordenone, désigné pour une mission diplomatique, qui allait le conduire jusqu’en Chine auprès de la dynastie des Yuan (CI, p. 129, col. 1) (72). Il aurait résidé à Pékin entre 1323 et 1328, avant de rentrer en Europe par la voie terrestre, à travers l’Europe Centrale, ce qui l’aurait amené à traverser le Tibet et – peut-être – à découvrir Lhassa (73). En réalité, on dispose de peu de renseignements sur son voyage de retour : comme le faisait remarquer l’explorateur Sven Hedin (74), s’il parle du Tibet, toute la question est de savoir ce qu’il entendait par là, étant donné qu’il évoque un royaume situé « sur les confins de l’Inde », qui pourrait être en réalité le Ladakh, souvent qualifié de « petit Tibet ». Concernant son séjour à Lhassa, le doute est plus grand encore : la description qu’il donne de la ville ne semble pas correspondre à la réalité, comme l’a démontré Berthold Laufer (75). Philippe Ménard, éditeur moderne de Pordenone (76), relève d’ailleurs, sur ce point, une distorsion entre les textes français et latin de la relation du voyage, et estime que son auteur évoquait plutôt le monastère de Sakya (77) , où résidait le chef spirituel de la secte bouddhiste du même nom qui, vers 1271, avait obtenu de Khoubilaï la suprématie sur le Tibet central. On voit en tout cas qu’Odoric lui aussi semble avoir été fasciné par les funérailles célestes , une pratique connue dans la culture de l’Iran ancien, qui consistait à exposer les corps dans les « tours du silence » (78) : Adont viennent ces prestres, et coppent celui corps tout par pieces. Dont viennent ces esgles, ces votres, et leur gettent a chascun sa piece. Les oiseaux les prennent et emportent. Lors crient ses prestres a haulte vois : « Esgardez, dient il, comme celi fut sains et preudons, car li angle de Dieu le portent en Paradis » (79), et celles évoquant les scènes de nécrophagie :

| 2 images | Diaporama |

Et quant le filz est a l’ostel venus avec ses amis, il cuist la teste de son père, si le mangûe, et du tes il fait un hanap, auquel hanap il boit et toute sa mainie et tous ceulx de son linaige a moult grant devocion en remanbrance du père mort, et cuident faire au mort moult grant honneur (80). Détestables coutumes, donc, appelées à nourrir les stéréotypes très négatifs que transmettra à l’Europe la plus connue des fabulations imaginées par le Moyen Âge au sujet des terres lointaines d’Asie centrale : le récit de Jean de Mandeville, écrit en 1356, accessible dès le XVe siècle dans un grand nombre de langues, un des ouvrages les plus lus jusqu’au XVIIe siècle, où l’on pouvait voir une inquiétante gravure représentant une scène de dépeçage pratiquée sur des humains (81) . Mandeville – qui s’inspirait d’Odoric – décrivait une terre appelée Ryboth, soumise au « Grand Chan », peuplée de gens habitant une cité où nul n’eût osé répandre le sang d’un homme ou d’une bête, « par respect pour une idole qu’on y adore » – plus que probablement le Bouddha – mais où, à la mort du père, le fils offrait aux oiseaux des pièces démembrées du cadavre. Il notait encore qu’après avoir coupé la tête de son père, le fils la faisait cuire et manger par ses parents et ses amis, le crâne lui-même étant réutilisé comme hanap, qu’on conservait précieusement en mémoire du défunt (82). Plus étonnant, le fait que Mandeville parlait d’une fête au cours de laquelle on comptait le nombre d’oiseaux venus à la curée : plus ils étaient nombreux, plus la compagnie se mettait en joie, ce qui correspond en effet à une coutume identifiée (83). Le diplomate et tibétologue américain William Woodville Rockhill (1854-1914) observait que la rapidité avec laquelle les oiseaux dévorent les corps qui leur sont présentés est l’indice d’un bon karma. Par ailleurs, la coutume de livrer le cadavre aux bêtes est une expression de la charité, qui fait référence au Bouddha, lequel, dans une de ses vies antérieures, avait livré son corps à un tigre affamé. Mais Kircher, lui, s’offusquait : comment se persuader « […] que c’est un glorieux tombeau, d’être enseveli dans le ventre des animaux vivans » (CI, p. 102-103) ?

| 1 image | Diaporama |

Sur les chemins de Tsaparang

En raison de l’abondance des toponymes utilisés, de graphie plus qu’approximative, et de l’évocation de toutes sortes de lieux et de cités, l’encyclopédie de Kircher donne l’impression d’être une sorte de manuel géographique, comme le montre l’insertion dans l’ouvrage d’une carte dépliante décrivant les itinéraires empruntés par divers voyageurs, membres de la Compagnie de Jésus, aventureusement engagés sur les pistes de l’Asie centrale. Le savoir cartographique de l’époque est en effet, dans La Chine illustrée, mis au service du succès de la mission. Mais l’image que donne ce document de l’espace parcouru est extrêmement floue : tout le plateau tibétain est décalé par rapport à l’Inde, les massifs montagneux sont répertoriés de manière on ne peut plus approximative, et le cours des fleuves, fantaisiste. On pourrait parler de « carte mentale » : en dépit des apparences le but n’était pas vraiment de rendre compte d’une réalité géographique, mais plutôt d’un espace de pérégrination spirituelle, arpenté par des pionniers affrontant un milieu hostile comportant des dangers mal identifiés, en particulier en raison de la présence de très hautes montagnes et de déserts d’altitude. Il s’agissait moins de dégager à propos des régions visitées des informations réellement pertinentes que de mettre en avant la progression, hérissée d’embûches, que la mission jésuite dut affronter. Ainsi, Kircher n’hésite pas à impliquer le lecteur dans une sorte d’épopée caravanière, lorsque, paraphrasant « Marc Paul Venitien », il évoque l’ascension du Pamir, dans un passage (CI, p. 66, col. 1) qui retiendra l’attention du fait qu’il contient une des premières attestations relatives à la prise de conscience des dangers de l’altitude en haute montagne : Les inaccessibles rochers du mont Caucase, jusques à ce que vous soyés arrivé à la plus haute de toutes les montagnes du monde, et sur laquelle on ne voit aucun oyseau, à cause du froid excessif qu’on y ressent, et a raison de l’extreme eslevation de ce mont qui ne sçauroit fournir de subsistance et de nourriture ny aux oyseaux, n’y aux bestes. Un lieu déshérité, donc, qui se confond, selon Kircher, avec le pays de Belor, cité dans le Devisement du Monde (84), et qui pourrait être le Baluristan, entre le Pamir et le Cachemire. Quelques lignes plus loin, il est d’abord question de la montagne de Langur, « … qui est dans le royaume de Lasa » … puis – et curieusement associé avec les premières communautés juives d’Extrême-Orient (85) – à nouveau du royaume de Belor, un site […] très grand, et très eslevé, selon ce qu’en ont escrit tous les Autheurs, et les Historiographes. Il y a plusieurs iuifs qui l’habitent, et lesquels ont leurs quartiers vers l’orient, et le septentrion, outre plusieurs autres Orientaux qu’on a descouvert depuis quelque temps, que les naturels du pays appellent tebet (CI, p. 66, col. 2). À suivre les traces des pères ahanant sur les plateaux de l’Asie Centrale, on s’aperçoit que leur parcours ne doit pas être considéré seulement comme un exploit « sportif », mais qu’il comporte également une part de stratégie religieuse, comme le montre la pérégrination de deux précurseurs de la découverte du Tibet (86) : les pères Bento de Góis (1562-1607) (87), et Antonio de Andrade (1580-1634) (88), pour qui la traversée des plus hautes chaînes de montagnes du globe fit figure d’expérience spirituelle (89).

Le premier, « homme prudant et sage, et tres sçavant en langue Persique » (CI, p. 86, col. 1), partit d’Agra en octobre 1602 pour un immense périple qui allait le conduire à Suzhou : arrivé dans cette ville du district de Jiuquan, dans la province de Gansu, il y entra en communication par lettres avec le fondateur de la mission de Chine, Matteo Ricci, qui lui envoya un émissaire depuis Pékin. Malheureusement, il mourut, le 11 avril 1607, avant d’avoir pu le rencontrer. Góis ne pénétra donc pas au Tibet, puisqu’il avait choisi la route septentrionale qui conduit à la Chine en contournant le désert de Takla Makan, mais il aurait rencontré à Kashgar un « roi du Tibet », vraisemblablement plutôt du Ladakh (90). Nonobstant, il fut à deux doigts de réaliser la fusion entre les deux missions, de l’Inde et de la Chine … On notera cependant que Góis n’a pas laissé de relation écrite : celle-ci a été composée par un Arménien, et le texte traduit plus tard par Nicolas Trigault, l’auteur du De Christiana Expeditione apud Sinas de 1615 , qui relate l’histoire de la première mission de Chine jusqu’à la mort de Matteo Ricci en 1610 (91). Mais Kircher ne fait aucune mention de l’auteur véritable de la relation, et fait croire au lecteur que Góis a réellement été le témoin oculaire des épisodes racontés (92).

| 1 image | Diaporama |

Le second, familier de l’empereur moghol Jahângîr (1569-1627), fils d’Akbar le Grand (1542-1605) (93), se sentait appelé à un destin spirituel majeur. Convaincu que la prophétie d’Isaïe (18, 7) annonçant pour la fin des temps une « nation dominatrice vivant dans un pays sillonné par des fleuves puissants sur le mont Sion » s’appliquait aux hauts-plateaux d’Asie baignés par le Gange et le Brahmapoutre (le Yarlung tsanpo en tibétain) (94), il traversa l’Himalaya et se retrouva à Tsaparang, où il assura la fondation de « l’impossible mission jésuite portugaise », installée dans cet endroit entre 1624 et 1628. Située sur le cours supérieur de l’Utlej, cette cité-état dominant un plateau rocheux isolé à une altitude de 4000 mètres, dans un environnement lunaire qui rappelle les canyons américains , fut longtemps considérée comme la ville la plus importante du Tibet avant la découverte de Lhassa. Elle était alors la capitale du royaume de Gugé, dont la zone d’influence s’étendait jusqu’au Cachemire et une partie du Pakistan, mais qui disparut subitement en 1635 à la suite d’une invasion des armées du Ladakh, fomentée par les lamas bouddhistes inquiets des succès du christianisme dans la région. Il ne subsiste rien, aujourd’hui, de la mission, beaucoup de bâtiments se trouvant à l’état de ruines . Situés en République populaire de Chine, les monastères bouddhistes étudiés en 1935 par le tibétologue Giuseppe Tucci (1894-1984), furent vandalisés pendant la révolution culturelle (95), toutefois, on peut encore y admirer de magnifiques fresques bouddhistes .

| 3 images | Diaporama |

Si l’aventure de Góis, aux allures d’épopée, est fascinante du point de vue de la performance exploratrice, elle l’est plus encore du point de vue de l’histoire religieuse, si l’on songe que les opérations de la mission jésuite en cet endroit ont entièrement reposé sur un mythe, dont porte témoignage une lettre (96) de son fondateur, Andrade, qui raconte comment il justifia sa venue auprès du roi de Gugé : […] j’ai rendu compte du dessein qui m’avait conduit jusqu’à sa cour et des nombreuses épreuves que j’avais endurées pour cette raison, à savoir vérifier les informations qui m’étaient parvenues selon lesquelles il était chrétien et suivait la Loi véritable avec ses sujets. S’il le voulait bien, je me tenais à sa disposition pour lui exposer et lui expliquer les erreurs qu’il y mêlait (97). Se trouve ainsi énoncé un des fantasmes majeurs de la perception historique du Tibet par l’Occident, la supposition que les Tibétains avaient déjà été chrétiens avant l’arrivée des jésuites. La théorie s’insère dans une vision plus générale de l’Asie, très en faveur en Occident depuis le XIIIe siècle, dont l’origine est à chercher dans de fortes espérances dans la communication avec des chrétientés orientales lointaines, ce qui explique le commentaire des Portugais arrivant à Calicut en mai 1498 : Vimos buscar cristaôs e especiaria (« Nous venons à la recherche de chrétiens et d’épices ») (98).

À la recherche des chrétiens cachés

Comme l’ont montré plusieurs travaux de synthèse (99), la perception européenne du Tibet depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne, semble en effet vouée à la perpétuation d’une illusion dont les variations, sur le plan géographique, anthropologique et religieux, ont fini par constituer un des grands mythes de l’Occident à propos de l’Asie. Nous savons en effet qu’au XVe siècle, le désir de retrouver des « chrétiens cachés » ne cessait de tourmenter l’imaginaire ibérique et de nourrir les ambitions d’Henri le Navigateur (1394-1460) (100) et du pape Eugène IV, désireux d’entrer en contact avec le souverain du Cathay, dont on prétendait qu’il disposait non seulement de fabuleuses richesses, mais aussi d’une grande armée susceptible de prêter main-forte à la chrétienté latine !

À la fin du XVIe ainsi qu’au début du XVIIe siècle, l’espoir de retrouver des chrétientés perdues animait ardemment le milieu jésuite gravitant en Inde du nord autour de l’empereur moghol Akbar. Jérôme Xavier (1549-1617), petit-neveu de l’évangélisateur du Japon et ami personnel du monarque, avait appris par des marchands musulmans l’existence de communautés chrétiennes « au royaume de Cathay (101) », dont les membres étaient des « isauitae […] d’après le nom de Jésus et non d’après celui du Christ (102) ! », et il rapporte aussi qu’étant dans le royaume de Cachemire où il accompagnait l’empereur Akbar en tournée (1597), on lui avait raconté que le « […] royaume de Tebat (Tibet), qui s’étendait à l’orient du Cachmir jusqu’au Chetai ou Catay, renfermait beaucoup de chrétiens et d’églises avec des prêtres et des évêques (103) ».

En réalité, ce n’était pas seulement ce témoignage – renforcé par la constatation d’analogies superficielles entre christianisme et bouddhisme (la croyance à la rétribution future, la pénitence, le célibat, les aumônes, la vénération des images dans les temples l’organisation monastique) – qui hantait la conscience missionnaire de Xavier : il y avait aussi, en amont, toute une série d’images préparatoires issues de la tradition médiévale relative à la célèbre légende du royaume chrétien du Prêtre Jean (104). C’était une formidable illusion, née du contact avec le monde des Mongols, dont la tolérance religieuse était proverbiale (105). Des confusions étaient inévitables, étant donné que le « grand Cham », disait Kircher (CI, p. 120, col. 2), tenait son trône à Cambalu – c’est-à-dire manifestement Khanbalik, capitale de la Chine sous la dynastie mongole des Yuan, ce qui faisait songer au mythique royaume spirituel de la « Terre Pure », Shambala, évoqué dans la littérature bouddhiste (106). Dans l’inconscient collectif médiéval la croyance au royaume du Prêtre Jean venait en quelque sorte combler les attentes eschatologiques d’une société tourmentée par l’espérance du Salut, en fixant dans les esprits l’image d’une souveraineté asiatique située hors du temps et de l’espace. Une chimère, qui permettait de valider le grand rêve de réunification de la chrétienté universelle, inspiré de la tradition médiévale, que Kircher intègre implicitement dans une série d’allusions mêlant références érudites, souvenirs livresques et témoignages vécus… par procuration ! Le personnage du Prêtre Jean était donc omniprésent dans la China illustrata : ici, on le voit « tenir le siege de son Empire » dans le désert de Cataie (CI, p. 64, col. 2) ; là, il avait sous sa juridiction « 72 Rois, les uns Chrestiens, les autres idolatres » (CI, p. 67 ; col. 2) ; là encore – dans le « Royaume de Tanchut, que les Tartares appellent Barantola, que les Sarrasins nomment Boratai, et les habitans du païs Lassa », on pouvait voir « de pretieuses marques de son empire » (CI, p. 70, col. 1).

Et puis, il y avait encore certaines traditions invérifiées et des évangiles apocryphes (107) mentionnant la prédication de l’apôtre Thomas, qui aurait atteint les côtes de l’Inde, avant d’arriver, lui aussi, en Chine, l’ancien « pays des Sères » des Romains (108). Sur ce point, les témoignages dont nous disposons sont ténus : Thomas, après être passé d’Arabie à l’île de Socotra, serait arrivé sur la côte de Malabar, dans l’actuel état du Kerala. Depuis, l’église syro-malabare est réputée avoir abrité la communauté des Nasrani – nom local dérivé du mot Nazareth – le plus souvent désignés comme étant les « chrétiens de saint Thomas (109) », dont la langue liturgique était le syriaque. Fort de ces autorités, Kircher n’hésite donc pas à conclure : Thomas « a annoncé la Foy […] au royaume de Tebet » (CI, p. 123, col. 2), et le Prêtre Jean fut le suzerain de toutes les contrées depuis la Tour de Babel jusqu’au lieu de sépulture de l’apôtre Thomas… La citation mentionnant plus haut la présence à Lhassa des pretieuses marques de l’empire du Prêtre Jean doit retenir notre attention, parce qu’elle fournit en réalité la clef d’accès de la mise en scène choisie par Kircher en vue de faire se rencontrer cultures et civilisations dans l’espace, mais aussi dans le temps. En effet, la distance induit la conscience de l’altérité, qui elle-même stimule l’imagination et la quête des origines. En ce sens, se trouve vérifiée une affirmation du Parergon Theatri (1579) du cartographe Abraham Ortelius : « La géographie est l’oeil et la lumière de l’histoire (110) ». Car la China illustrata n’était pas seulement un traité de géographie en forme de voyage imaginaire ; c’était surtout une enquête portant sur un espace vestigial, privilégiant la trace et les signes : les ruines de Tsaparang, la rumeur de communautés chrétiennes subsistant dans les vastes étendues de l’Asie centrale, la tradition du Kerala situant le martyre de Thomas sur la colline de Mylapore, ou encore le « monument Syro-Chinois » dont le commentaire inaugure l’ouvrage, et qui introduit d’emblée le lecteur dans un paysage euro-asiatique jonché des ruines attestant l’existence de communautés chrétiennes disparues (111). D’où la nécessité d’endosser l’habit de l’archéologue qu’adopte Kircher afin d’élucider le mystère de la célébrissime stèle de Xian, dite, à l’époque, « de Singan-fou » ; un monolithe commémoratif, érigé en 781, rappelant l’arrivée en Chine, en 635, d’une communauté nestorienne qui bénéficia de la protection de l’empereur et reçut l’autorisation d’installer un monastère : il s’agit donc du plus ancien témoignage d’une présence chrétienne en Chine. La stèle fut opportunément redécouverte par un converti chinois en 1625, et Kircher entreprit de traduire le texte de ce monument, qui peut être qualifié de « pierre de Rosette de la sinologie » avec l’aide de son collègue polonais Michel Boym (1612-1659) (112). Son authenticité fut toutefois mise en question et suscita des débats passionnés qui atteignirent leur point culminant au XVIIIe siècle (113). Les adversaires des jésuites dénoncèrent une supercherie : la stèle montrait en effet que le christianisme avait déjà fleuri en Asie dans un lointain passé ; et qu’elle avait déjà été favorisée par les empereurs ; elle permettait par conséquent aux missionnaires d’espérer une nouvelle légitimation, ou plutôt la restauration d’une légitimation ancienne. Mais l’argumentation faisait l’impasse sur la spécificité nestorienne d’une confession orientale condamnée comme hérétique par le Concile d’Éphèse en 431 : établir un lien avec l’arrivée de la Compagnie de Jésus en Chine relevait du fantasme pur et simple. En outre, les nestoriens ne semblent pas avoir réellement évangélisé le Tibet, en dépit de certains textes retrouvés dans les célèbres grottes bouddhistes de Dunhuang, révélant quelques contacts avec la culture tibétaine (114).

| 2 images | Diaporama |

En d’autres termes, les supputations de Kircher débouchaient sur une pure utopie : le Tibet qu’il entrevoit, ce sont déjà les « horizons perdus » de Shangri-la dans le célèbre roman (1933) de James Hilton, qui a beaucoup fait pour implanter dans la conscience occidentale l’idée d’un royaume spirituel alternatif . Le rapprochement entre les deux œuvres est moins anachronique qu’il n’y paraît, puisque, dans le livre de l’auteur anglais, on voit le « Grand Lama » expliquer aux naufragés du ciel arrivés à la suite d’un accident d’avion quelque part entre la cordillère de Kunlun et le plateau tibétain, que sa lamaserie a été fondée au XVIIIe siècle par un frère capucin parti à la recherche de la communauté nestorienne qui y vivait autrefois.

| 1 image | Diaporama |

Le fantasme de « l’Eglise jaune », et plus particulièrement du « christianisme tibétain », a eu la vie dure. La conviction que le pays des lamas avait été chrétien sera en effet recyclée à l’époque moderne par tout un pan du mouvement théosophique, pour qui le royaume perdu de Shambala constituait une référence ésotérique absolue. On pense évidemment à la mystification orchestrée par le journaliste russe Nicolas Notovitch (1858- ?), un juif converti à la religion orthodoxe, contemporain et disciple de la célèbre Helena-Petrovna Blavatsky. Compte tenu du long intervalle séparant l’enfance de Jésus du moment de son baptême par Jean et du début de son ministère public (Luc 3. 21-23 et 4. 14), la tentation de combler cette lacune ne manqua pas d’exciter les imaginations. Dans La Vie inconnue de Jésus-Christ (1894) – un best seller traduit en plusieurs langues, dont la version française ne connut pas moins de 11 éditions – Notovitch faisait donc voyager Jésus en Inde et au Népal, où il se serait voué à l’étude des textes bouddhistes. L’auteur de ce schéma rocambolesque disait tirer son information d’une Vie de saint Issa (Jésus) contenue dans des chroniques conservées à la bibliothèque de Lhassa, dont il prétendait avoir vu des copies alors qu’il résidait au monastère d’Hemis, siège principal d’une branche ésotérique du bouddhisme tibétain au Ladakh, surnommé « le petit Tibet » (115). Cette fantasmagorie eut encore de beaux jours devant elle, puisqu’elle ressurgit dans toute une littérature occultiste, dont le délire imaginatif est presque sans limites : depuis The Life and Works of Jesus in India, de Levi H. Dowling (1844-1911) jusqu’à une époque très récente, les idées de Notovitch ont percolé dans des ouvrages comme Jesus lived in India (1983) d’Holger Kersten ou The Ageless Wisdom Teaching: An Introduction to Humanity’s Spiritual Legacy (1996) de l’Écossais Benjamin Creme, disciple du Bouddha Maitreya avec qui il entretenait une liaison spirituelle étroite, tandis qu’il voyait descendre le Christ des hauteurs de l’Himalaya (116) !

La grande traversée tibétaine

Dans la Préface au Lecteur de son ouvrage, Kircher reconnaît la dette contractée à l’égard des pères-missionnaires qui lui ont communiqué leurs informations. Il s’agit de l’Autrichien Johann Grueber (1623-1680) (117), du Belge Albert Le Comte d’Orville (1521-1662) et de l’Allemand Heinrich Roth (1620-1668), qui furent tous les trois impliqués dans une impressionnante épopée transasiatique .

| 1 image | Diaporama |

Né à Linz, Grueber avait entamé des études de théologie lorsqu’un de ses camarades lui suggéra de se présenter pour la mission. Tous deux partirent pour Rome afin d’ y poursuivre leurs études, lorsqu’ils furent désignés pour la Chine par Goswin Nickel (1582-1664), dixième supérieur général de la Compagnie de Jésus. Grueber était un excellent mathématicien et astronome : il devait épauler, à Pékin, le père Adam Schall von Bell (1592-1666) (118), président du tribunal des mathématiques de Pékin et mandarin de première classe, dont le portrait figure d’ailleurs dans l’ouvrage de Kircher (119). Goswin Nickel décida de faire emprunter par ses envoyés non la voie maritime habituelle conduisant de Lisbonne à Macao via Goa, mais la route terrestre, afin d’éviter les multiples dangers du parcours (tempêtes, maladies, hasards de la mer, pirates), et sans doute aussi afin de contourner le padroado, la règle qui voulait que les états catholiques fissent obligatoirement voyager leurs missionnaires sur des navires portugais (120). Les deux jésuites avaient pour instruction de se rendre en Perse, et de se concilier les faveurs du shah afin de se joindre à une caravane vers la Chine. Malheureusement, alors qu’ils avaient atteint Ispahan, peu avant la Noël 1656, ils furent dans l’impossibilité de poursuivre leur voyage comme prévu, alors que le shah se préparait à la guerre : ils furent contraints de rejoindre Surate, en Inde – Goa étant assiégé par les Hollandais – et d’y patienter plusieurs mois avant de trouver un navire anglais qui les amena à Macao, puis à Pékin. C’est là qu’après un bref séjour, Grueber fut rappelé à Rome, et qu’il fut décidé de rentrer en Europe par voie terrestre via l’Inde. Mais Grueber sera cette fois accompagné par un collègue belge, Le Comte d’Orville (121).

| 1 image | Diaporama |

Ce dernier était né à Bruxelles, et il était entré dans la Compagnie de Jésus en 1646. Mais alors qu’il poursuivait ses études à l’Université de Louvain, il fit la connaissance d’une sommité jésuite de l’époque, le cartographe Martino Martini (1614-1661) (122), à qui Kircher rend un vibrant hommage : […] le P. Martin Martini de Trente, qui a escrit l’Atlas Chinois, lequel a esté autre-fois mon disciple privé por les Mathematiques, et dont l’esprit actif et perçant l’a rendu un prodige de science en tout ce que je je luy ai appris, et de qui je puis dire enfin qu’il s’est acquis cette belle reputation parmi les autheurs (sur tout ches les Escrivains Geografes et Astronomes) d’estre un un si exact observateur des choses des païs dont nous parlons, qu’il n’a rien obmis du tout (CI, Préface). Martini, arrivé en Chine en 1642, avait connu l’invasion mandchoue et la fin de la dynastie Ming (1644), ce qui lui avait permis de se documenter avec précision sur les envahisseurs, auxquels est consacré son De bello Tartarico in Sinis Historia (Amsterdam, 1654), première tentative sérieuse, détaillée et systématique, en vue de présenter l’histoire de la Chine aux Européens (123). Mais son titre de gloire par excellence est le Novus Atlas Sinensis (1655), publié par le cartographe hollandais Joan Blaeu (124), qui lui valut le titre de « père de la géographie chinoise ». L’atlas détaillait les quinze provinces de la Chine sous la dynastie Ming dans une série de cartes dites « à figures » agrémentées de marginalia enfermant en miniature les spécificités des régions mentionnées, comme par exemple les activités agricoles, qui se trouvaient à la base de toute l’économie politique de la Chine ancienne . La méthode d’exposition choisie, qui mettait en évidence certaines particularités éminemment représentatives du pays parcouru contenait en germe des éléments de stéréotypie appelés à une brillante postérité, en particulier les costumes tant des mandarins que des paysans, et aussi des dames, porteuses de vêtements aux drapés caractéristiques. D’autres vignettes, par contre, présentent un caractère fantasmagorique, comme celle qui illustre la carte dédiée à la province de Petchili (actuellement Hebei), dominée par des oiseaux fabuleux s’affrontant dans une composition aux contours tarabiscotés, qui contiennent déjà quelque chose de l’esthétique rocaille chinoisante .

| 2 images | Diaporama |

Fasciné par les conférences que faisait Martini à Louvain, d’Orville s’embarqua avec lui, et une dizaine d’autres collègues, pour la Chine, en 1656. Arrivé à destination en 1658, il ne résida pas très longtemps dans le pays, Goswin Nickel ayant décidé le retour de Grueber, toujours par voie terrestre, le transit des missionnaires catholiques vers l’Europe étant en effet menacé par les Hollandais, qui arraisonnaient les navires. Comme Grueber ne souhaitait pas voyager seul, il obtint d’être accompagné par d’Orville : tous deux avaient travaillé en étroite collaboration sur les instruments scientifiques installés par les astronomes jésuites à l’observatoire de Pékin (125) ; et l’Autrichien comptait sur le Belge pour calculer leur position au fur et à mesure du déroulement de leur progression. C’est donc une équipe soudée qui se mit en route pour un des voyages les plus extraordinaires mené par des Européens sur le Toit du Monde. Kircher en relate sommairement les épisodes dans La Chine illustrée (126) en complétant son récit par une série d’observations inspirées des remarques, et surtout des croquis pris sur le vif par Grueber, qui transportait avec lui une planche à dessin.

| 1 image | Diaporama |

Le périple s’est déroulé du 13 avril 1661 au 8 avril 1662. Les deux voyageurs se rendirent d’abord à Xian, et, de là, à Xining (西宁市), capitale de la province actuelle de Qinghai et porte d’entrée du plateau tibétain, siège du monastère Kumbum Ta’ersi, édifié en 1560 sur le lieu de naissance de Tsongkhapa (1357-1419), fondateur de la secte des bonnets jaunes. Après s’être reposés un mois, Grueber et d’Orville entrèrent en territoire inconnu. Ils franchirent le Fleuve jaune, qui trouvait sa source, pensaient-ils, dans « la grande mer tartare », le lac Qinghai (le Koko nor), perché à plus de 3000 m d’altitude, le nom signifiant en réalité « mer bleue » . S’ensuivit une traversée de trois mois dans la « solitude affreuse » (CI, p. 89) du désert « Kalmack » (Kalmuk) – un des noms utilisés pour désigner les tribus mongoles – incluant le désert de Lop déjà cité. Ils arrivèrent enfin dans le pays de Barantola, c’est-à-dire le « royaume » de Lhassa, et doivent donc être considérés comme les premiers Européens à être entrés dans la capitale du Tibet. Mais les jésuites ne s’attardèrent pas dans la ville : il n’entrait pas dans leurs instructions de route d’y fonder une mission. Leurs contacts furent limités ; ils ne rencontrèrent pas le dalaï-lama, mais reçurent néanmoins un diplôme leur permettant de poursuivre leur chemin.

| 1 image | Diaporama |

En novembre, la caravane partit pour le Népal et dut affronter la terrible épreuve de l’ascension des montagnes de Langur – terme générique utilisé par les Népalais pour désigner l’Himalaya. Il lui fallut franchir le col de Kampa la, à 4700 m d’altitude pour descendre ensuite sur Shigatse, deuxième ville du Tibet et siège du célèbre temple de Tashilunpo centre d’une véritable « cité monastique », une des six grandes implantations de la secte Gelugpa . Ensuite, il fallut s’attaquer au col de Thung la (5626 m) avant de parvenir à Kuti, ultime ville tibétaine avant la frontière népalaise, et de là, par des chemins escarpés et dangereux, à Katmandou. Ils rejoignirent enfin l’Inde, mais d’Orville, épuisé, mourut à Agra le 2 avril 1662, où il fut inhumé au cimetière catholique, appelé « Padritola », du nom d’un collège de jésuite de la ville (127). Sa tombe porte l’inscription : « Aqui iazo pe Alberto Dorville falecco en Agra aos 8 d’Abril 1662 Belga ».

| 1 image | Diaporama |

L’immense périple de Grueber n’était pas terminé pour autant : l’Autrichien organisa son retour en tandem avec Heinrich Roth, supérieur du collège jésuite d’Agra, et précurseur des études de sanskrit (128). Rentrés à Rome en 1664, les deux hommes communiquèrent à Kircher l’essentiel des informations qu’ils avaient glanées, tandis que Grueber soumettait au général des jésuites un mémorandum sur le Népal, dont les autorités avaient paru réceptives au christianisme. Une nouvelle expédition fut décidée, toujours par voie terrestre ; Grueber et Roth reprirent la route, mais le premier tomba malade à Constantinople et ne put poursuivre le voyage, tandis que Roth rejoignait l’Inde : il prétendait que le « roi du Tibet » l’avait invité à convertir son peuple, mais son décès, à Agra, en 1668, ne lui permit pas de remplir cet objectif. Grueber lui survécut et mourut finalement en Hongrie en septembre 1680, à l’âge de 57 ans.

Un pandémonium lamaïque

Il n’existe pas de journal de voyage de Grueber, manuscrit ou imprimé, et tout ce que nous en savons réside dans le commentaire qu’en donnent le livre de Kircher ou certaines sources indirectes qui ajoutent à la description fort sommaire du pays des compléments inédits. C’est par exemple le cas dans la Relazione della China cavatada un ragionamento tenuto col Padre Giovanni Grueber della Compagnia di Gesù nel suo passagio per Firenze l’anno 1665 du diplomate-philosophe Lorenzo Magalotti (1637-1712). L’ouvrage se présentait comme un dialogue entre l’auteur et Grueber à son retour d’Extrême-Orient, mais ne s’intéressait qu’incidemment au Tibet, la Chine retenant toute son attention. C’est en fait surtout la correspondance de Grueber (129), éparse, qui apporte quelque lumière sur la manière dont s’est déroulée sa collaboration avec Kircher. On a noté une certaine désinvolture de la part du missionnaire autrichien, pourtant mathématicien averti et astronome méticuleux, qui ne semble pas avoir réellement voulu se documenter sur la civilisation tibétaine et son environnement physique. Rien, par exemple, sur les paysages ou les magnifiques sommets de l’Himalaya qui avaient tellement impressionné d’autres voyageurs, comme Andrade, et pratiquement aucune information sur l’expérience vécue de la pérégrination (130). Plus que des notes, ce sont surtout des croquis que Grueber a livrés à son éditeur, mais dont, en l’absence de manuscrits, nous ne pouvons pas nous faire une idée précise. Quelle fut la part respective de chacun des protagonistes ? Nous savons aussi que la relation de Grueber avec Kircher ne s’est pas toujours bien passée, des divergences de vues étant apparues. Des lettres échangées entre les deux hommes, il ressort que Grueber demandait à son éditeur un délai avant de lui livrer une version exhaustive de son journal de voyage, accompagnée d’une histoire complète du « royaume de Barantola ». Mais Kircher publia la version latine de sa China en 1667 : après l’avoir vue, Grueber, insatisfait, demanda des corrections et continua à promettre la version complète de son travail. Ensuite, les relations devinrent tendues : en janvier 1670, il menace de publier ses notes indépendamment, à Vienne (131) ; et, en mars de la même année, il critique sévèrement la manière dont a été représenté dans le livre le portrait de l’empereur Shunzhi (顺治帝 1638-1661), accompagné d’un chien (132), ce qui pourrait être pris pour une insulte par les Chinois. En décembre, il évoque même une publication indépendante – dont nous ignorons si elle a jamais existé – et cesse toute collaboration (133).

| 1 image | Diaporama |

On peut donc supposer que l’intervention de Kircher et de son équipe de collaborateurs dans le choix, la composition et l’organisation des gravures tirées des dessins ou des esquisses de Grueber, a été importante, et elle a peut-être même outrepassé les intentions de leur auteur. Un point paraît problématique : la distorsion que trahit la mise en parallèle des gravures et du texte. Pour autant que le programme iconographique porte sur les réalités matérielles de la civilisation tibétaine – objets, costumes, accessoires, décors – on s’aperçoit que l’image transmise au lecteur est plutôt positive : les gravures ne le cèderaient en rien à un album occidental répertoriant les costumes traditionnels de diverses communautés. On voit différents « Tartares », hommes et femmes, portant leurs vêtements traditionnels, et plusieurs accessoires repérables, comme les chapeaux masculins (134), qu’on retrouve dans les photographies de l’explorateur Heinrich Harrer , et féminins (135) ; portés notamment par les tribus Lhardi du Tibet septentrional . De surprenants couvre-chefs – que purent voir aussi les membres de l’expédition Schäfer en 1938-1939 – le disputent aux colliers ornés de perles ou de turquoises, dont Kircher n’ignore pas les vertus médicinales (CI, p. 92, col. 2). Présentes encore, les longues tresses des femmes décorées de coquillages, de pièces d’argent chinoises – que portent notamment les femmes nomades Changpa du Ladakh et du Tibet occidental – et de turquoises (136), ainsi que les couronnes d’argent posées sur leur coiffure (CI, p. 192, fig. XXIII).

| 8 images | Diaporama |

Le décor est on ne peut plus approximatif : des palmiers voisinent avec des yourtes mongoles (137), l’architecture des bâtiments est manifestement chinoise (138); on ne reconnaît absolument pas les modes de construction tibétains, mais une des gravures représente assez fidèlement un tertre supportant des drapeaux de prières (139). Dans l’ensemble, l’effet d’exotisme est assez peu marqué, d’autant que les traits des visages ont été européanisés. Du point de vue de l’anthropologie culturelle, le lecteur n’est pas vraiment dépaysé : l’image de l’Autre n’est pas vraiment autre !

| 2 images | Diaporama |

Lorsqu’il s’agit de religion, par contre, les choses changent. Deux illustrations montrent des Tibétaines en adoration devant des « idoles » d’une part (140), et d’autre part devant le « Grand lama », que la légende qualifie de « Père éternel » (141). Si les idoles en question sont présentées comme des bustes montés sur des socles à la manière antique, éclairés de lampes à huile de facture évidemment européenne, l’impression générale est plutôt inquiétante : dans l’une, la représentation d’un dieu à neuf têtes paraît absurde, presque délirante, l’image suggérant plutôt un amas de têtes coupées ; dans l’autre, une tête surdimensionnée domine de toute sa masse le portrait du grand lama. L’effet de perspective met le spectateur mal à l’aise devant des figures incompréhensibles. Surprenante aussi, l’image d’un courtisan qu’une légende glose : « Un homme de Cour, habillé en femme » (142), qui ne comporte aucune élucidation : on devine un présupposé sexuel négatif, le lecteur pouvant laisser libre cours à son imagination...

| 3 images | Diaporama |

Mais c’est surtout au niveau du texte que la dépréciation se manifeste. Il est question de l’usage du beurre, si important dans la culture tibétaine, que l’on consomme, dit Kircher, avec une « sorte de vin » qu’on appelle cha (le thé, en chinois : 茶), une coutume jugée ici « ridicule » (143). Et puis, il y aussi les femmes tibétaines ; elles sont tellement laides et difformes « qu’elles ressemblent plus tost à des Diables, qu’à des creatures humaines » : la raison en est « qu’elles ne se lavent jamais d’eau à cause de leur religion qui le deffend (144) ! ». Il s’agit là d’un trait de la vie des Tibétains appelé à devenir un stéréotype, leur réputation de saleté ayant survécu dans toute une littérature (145) où l’on retrouve les noms de l’explorateur français Jacques Bacot (1877-1965), qui avait observé qu’ils ne quittaient leur vêtement que lorsque, complètement pourri, il se désagrégeait comme les feuilles tombant des arbres (146), ou encore l’ethnologue et alpiniste italien Fosco Maraini (1912-2004), auteur de Segreto Tibet (1952), qui avait été traumatisé par la « puanteur tibétaine »… Le thème n’a pas manqué d’être repris par le moine bouddhiste Ekai Kawaguchi (1866-1945), premier Japonais à avoir séjourné au Tibet (1901-1902), qui exprima dans son récit de voyage Trois ans au Tibet (1909) sa répulsion pour l’état de la ville de Lhassa, qu’il nommait « La métropole de la crasse » (147).

| 1 image | Diaporama |

Sur le plan religieux, la description que donne Kircher des pratiques rituelles tibétaines est littéralement catastrophique, car les habitants de Barantola adorent […] plusieurs differentes idoles des faux Dieux, parmi lesquelles celle qu’on appelle Menipe tient le premier rang. Elle a neuf testes, qui s’eslevent monstrueusement en haut en forme de piramide […] Ce pauvre peuple ignorant et fou, au regard de leurs Dieux, s’en va reverer cette idole avec des simagrées, et des gesticulations extraordinaires, repetant plusieurs fois ces paroles, O Manipe mi hum, O Manipe mi hum ; c’est-à-dire : Manipe sauve nous » (CI, p. 95 col. 2- p. 96, col. 1). La célèbre invocation bouddhiste, Om mani padme hum (« O joyau dans la fleur de lotus, salut ») a donc été entendue, perçue, mais très mal comprise. À cela s’ajouterait le fait que toutes ces simagrées sont – estime Kircher – la preuve de « l’erreur, et l’aveuglement de ces pauvres abuzés » (p. 96 col. 1), alors qu’il est fait aussi allusion à une coutume absolument diabolique : Dans ces Royaumes de Tanguth, et de Barantola, il c’est introduit une detestable coustume, qui ne peût avoir esté inventée que par le Diable, laquelle est telle. Ils choysissent un jeune homme qui soit fort et robuste, lequel estant armé jusque aux dents, il a la liberté, certains jours de l’année, de s’en aller en cet équipage parmi les ruës, et de tuer tous ceux qu’il rencontre, de quelque sexe, âge, ou condition qu’ils puissent estre, sans espargner personne, et après ils consacrent ces morts à la Déesse Manippe qu’ils adorent, laquelle ils esperent leur estre après très favorable, et leur procurer un estat heureux, tranquille et comblé de toute sorte d’honneur. C’est enfant donc estant revestu d’un habit bigaré de diverses couleurs, armé d’une espée, d’un arc, et des fleches, et acablé sous la pesanteur des estendarts de ses trophées, estant en certains jours de l’année possedé du Demon, à qui il est consacré ; il sort de la maison avec impétuosité, et s’en va comme un furieux, courant parmi les ruës, et carefours de la Ville, en tuant indifferemment toutes sortes de personnes, telles qu’il luy plait, sans qu’on luy fasse de resistence ; il est vulgairement appelé dans le païs Buth, qui signifie meurtrier » (148). Il est difficile d’identifier le personnage auquel Kircher fait allusion, mais sa représentation fait penser au sungma balung chudjie, qui intervient dans les cérémonies officielles au cours desquelles un participant engoncé dans une robe de cérémonie imposante, supportant des bannières fixées dans le dos, et manipulant un arc entre en transes après avoir été possédé par le démon .

| 2 images | Diaporama |

Mais le sommet de la dévaluation est atteint lorsqu’est décrite l’existence du « grand lama » (CI, p. 99, fig. XIX). Il vit « oysivement » dans son palais, solitaire, adoré comme une divinité : tous les autres rois qui lui sont sujets viennent en pélerinage pour le vénérer et lui apporter de riches présents. Il se tient dans une chambre obscure et secrète du palais (CI, p. 97 col. 2), sur un lieu éminent, éclairé par quantité de lampes, les pieds appuyés sur de précieux tapis, où l’on vient se prosterner à ses pieds, ce qui serait, d’après le texte, une « ruse du demon », car ce dernier leur fait rendre les honneurs à un homme, alors que ces honneurs ne devraient être réservés qu’à Dieu seul.

Cette proposition est au cœur de l’interprétation kirchérienne du bouddhisme tibétain: c’est, selon notre auteur, le Démon qui fait profaner par les Tibétains les saints mystères de l’église catholique : de même que ces derniers appellent le pape « Père des pères », de même, les Tibétains appellent leur faux Dieu « grand Lama, c’est-à-dire grand Prestre ». Il note que cette « éternité » est soigneusement cultivée par les lamas subordonnés, qu’il appelle « petits sacrificateurs » (CI, p. 98, col. 2). Enfin, il perçoit quelque chose de la procédure suivie au Tibet en vue de remplacer le dalaï-lama défunt, puisque l’on a soin, après sa mort, de chercher dans tout le royaume un homme qui lui soit semblable en toutes choses. Cependant, assure Kircher, on le met sur le trône en secret, de sorte que tout le pays ignore la tromperie ; on fait croire qu’il a toujours vécu depuis 700 ans, et qu’il vivra encore éternellement.

Voici enfin le trait décisif, qui achève de discréditer complètement le « culte des idoles » des lamas : leur chef religieux est tellement adoré que ses sectateurs recueillent précieusement son urine, et même ses excréments, « qu’ils portent pendus au col » dans de petits sachets de cuir (CI, p. 99 col. 2). Ils mêlent même ces excréments « parmi leurs viandes, s’imaginant sottement que ce sont des preservatifs pour les deffendre contre toute sorte de maladies » (CI, p. 100 col. 1). Là encore, les affirmations de Grueber ont été prises pour argent comptant : l’importance attribuée aux excréments des lamas est par exemple mentionnée par George Bogle (1746-1781), ambassadeur britannique au Tibet en 1774 (149).

Conclusion

Bien que Kircher ne soit jamais allé ni en Chine ni au Tibet, nous savons qu’il avait une vocation missionnaire authentique : il demanda à deux reprises à être envoyé en Extrême-Orient, mais l’autorisation lui fut refusée par ses supérieurs, qui estimaient que ses talents exceptionnels de savant et de polymathe, et son immense réseau de relations savantes à travers toute l’Europe, le rendaient plus utile à la réalisation des objectifs de la Compagnie de Jésus (150). En effet, Kircher était très connu, comme le proclame l’orgueilleuse devise Et vultum et nomen terra scit Antopodum (« Sa figure et son nom sont connus sur toute la terre »), qui accompagne le le portrait encadré dans le médaillon évoqué plus haut.

Certes, en présence des lourds in folio issus de la « fabrique Kircher », saturés d’informations portant sur une multitude de réalités hétérogènes – hommes et animaux, productions naturelles et même merveilles « mechaniques » (151), lieux incertains et cités légendaires – des réticences ont été exprimées. Il n’empêche : la qualité de leurs illustrations et leur caractère éminemment spectaculaire ont énormément contribué à leur succès. Quant à la Chine illustrée, elle servait à coup sûr les desseins propagandistes de la Compagnie. De « belles images » s’y accordaient en réalité avec le profil général de la stratégie missionnaire, fondée sur les arrière-pensées propagandistes qui avaient déjà animé l’action de la Compagnie de Jésus en Chine même (152) : il s’agissait aussi de concrétiser visuellement le champ d’action de la Société de Jésus en terre de missions. Pour ce faire, il fallait capter l’attention du lecteur en exploitant toutes les ressources de l’exotisme, fort prisé sur le marché hollandais du livre, principale place de diffusion des grands récits d’ambassades vers l’Asie, de périples maritimes, et de textes missionnaires. On ne négligera donc pas la part d’instrumentalisation entrant dans le transfert des représentations, qui conduira plus tard Voltaire à les dénoncer comme une « fraude pieuse (153) ».

Une certaine ambiguïté imprègne donc l’album tibétain, dont le caractère d’altérité est patent, mais reste contenu dans des limites acceptables : il s’agit d’intriguer le lecteur, de piquer sa curiosité, mais non pas de lui faire perdre pied, et de le dégoûter complètement de la « barbaritude ». Il s’agit surtout de le convaincre que la conversion des « idolâtres » n’est pas une tâche irréalisable, qu’une accommodation est envisageable. Il n’est en effet pas douteux que l’entreprise de description et d’explication du monde asiatique contenue dans La Chine illustrée visait à fournir aux futures missionnaires, et à l’opinion publique occidentale les clefs de la politique d’adaptation, ou d’accommodation mise au point par le fondateur de la mission de Chine, Matteo Ricci (154). Cette dernière supposait une familiarité distancée avec les us et coutumes des peuples susceptibles d’être convertis. De plus, la supposition que les Tibétains avaient connu le christianisme, mais que ce dernier avait été dévoyé par les manigances des bonzes permettait de ne pas désespérer : la re-conversion était sans doute envisageable.

Dès lors, une certaine occidentalisation des décors, ainsi que l’européanisation des traits et même des fragments de paysages urbains relativement rassurants (CI, p. 101), contribuent à ne pas compromettre les bénéfices attendus d’une entreprise évangélisatrice qui, par ailleurs, n’en est pas moins présentée comme difficile, voire héroïque. L’image générale de l’Asie entre ici en contradiction avec les convictions religieuses de Kircher, qui lui font concevoir les croyances de l’idolâtrie « tartare » comme une prévarication du christianisme, un miroir diabolique tendu par le Malin, qui inspire toutes sortes d’étrangetés, qui ne sont finalement que des caricatures. Car la contradiction n’est qu’apparente : toute l’idéologie religieuse de Kircher – qu’il avait héritée de la Renaissance – repose sur l’idée d’un univers conçu comme l’émanation intemporelle d’une Vérité divine immanente dans toutes les idolâtries, dont la pensée égyptienne serait la manifestation pré-chrétienne par excellence. Un élément vient d’ailleurs renforcer la mise en perspective d’un thème central : la présence tantôt affirmée, tantôt supposée, d’un fonds chrétien subsistant dans les profondeurs ténébreuses du monde asiatique. Elle sous-tend toute l’armature idéologique de la théorie avancée par le père ; elle établit que le développement de l’idolâtrie dans les diverses régions d’Asie n’est au fond qu’une extension du paganisme antique, ce que l’on tente de démontrer – récits médiévaux, légendes et rumeurs à l’appui – en inventoriant l’espace englobant le déroulé d’un formidable réseau de correspondances entre les religions, les mythologies et les systèmes culturels (155).