Note de la rédaction

Ce reporticle est extrait d’un Bulletin de la Classe des Beaux-Arts de l’Académie royale de Belgique (2003, 6e série, T. 14, pp. 255-276).

Avant-propos

En préambule je voudrais signifier toute la richesse d'une thèse de doctorat en histoire de l'art défendue par Olivier Lugon à l'Université de Genève et éditée en 2001, sous le titre « Le style documentaire », sur laquelle je me suis appuyé pour établir ce texte lorsque j'aborde l'œuvre de Sander et de Evans.

Photographie : entre art et document ?

La photographie est un vaste territoire où se côtoient des approches fondamentalement différentes. Historiquement, on pourrait tracer une ligne de démarcation entre une photographie subjective, expressionniste, dite artistique et une photographie s'appuyant sur le réel, plus descriptive et informative, dite documentaire. La photographie assume en effet la fonction de moyen de reproduction mécanique, d'outil scientifique en même temps qu'elle se développe comme pratique artistique. Cette double nature, entre art et document, fait la spécificité de ce médium. Mais, aujourd'hui la frontière semble plus floue puisque ce sont les photographies ayant la nature la plus documentaire que l'on retrouve accrochée aux cimaises des musées d'art contemporain. Comment en est-on arrivé a une telle affirmation du médium, reposant sur son principe fondateur, l'enregistrement ?

Pour comprendre ce phénomène je vous invite à faire un détour par l'histoire.

La photographie naît en 1839 dans un contexte intellectuel et scientifique où elle vient à point nommé. L'ambition du positivisme, horizon intellectuel dominant des élites françaises durant la seconde moitié du siècle, est de se fonder sur la connaissance des faits et sur l'expérimentation scientifique. Les qualités spécifiques de la photographie conviennent à l'époque : c'est un procédé mécanique, supposé objectif, qui en théorie se met au seul service de la raison et de la connaissance rationnelle de l'univers. Héritière du cabinet de curiosité et de l'esprit encyclopédiste du XVIIIe siècle par son aspect scientifique et sériel. Pour son contexte artistique ou plutôt son écriture visuelle, elle est issue des idéaux et des normes de la Renaissance, dont elle reprend la camera obscura, le schéma de perspective linéaire et le principe d'imitation de la nature.

Jusque-là rien que du connu.

Mais, il serait trop facile de dire, comme on en a pris l'habitude que l'histoire des dispositifs mécaniques mis au service de l'art après la Renaissance, à commencer par la camera obscura, aboutit à l'invention de la photographie et que finalement la photographie aurait assumé la fonction figurative de la peinture, la libérant par là-même et lui permettant de vivre son aventure abstraite.

D'emblée je tiens à dire que la photographie n'est pas un enfant bâtard déposé par la Science devant la porte de l'Art, mais un enfant légitime de la tradition picturale occidentale. Il y avait déjà un préalable au-delà de la quête réaliste en peinture qui a donné une syntaxe nouvelle en termes de vision et qui sera reprise par la photographie. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le système perspectif de la Renaissance apprivoise la vision pour en faire un fondement rationnel de la création des tableaux. La perspective n'est qu'un moyen de reconstituer trois dimensions à partir de deux. C'est bien plus tard que cette conception intuitive régnante est supplantée par son contraire ; l'obtention d'un tableau d'une planéité absolue à partir d'une réalité tridimensionnelle donnée. La photographie, qui ne peut se mettre au service que de ce dernier projet artistique, est née de ce revirement dans la stratégie picturale. Cela va évidemment changer les conventions de la représentation.

Si vous me le permettez, je vais exposer brièvement le contexte artistique préalable à la photographie. Le paysage, en peinture a toujours occupé avec la nature morte l'échelon le plus bas dans la hiérarchie académique des genres, le sommet étant la peinture d'histoire. Le paysage qui ne met en scène aucun exploit humain se trouve par là-même dénué de valeur morale et donc d'intérêt.

|

| Fig. 1 – Pierre Henri de Valenciennes, Le toit au soleil, 1782-1784, (18,2 x 36,5cm). Paris, Musée du Louvre. |

Autour de 1800, période néo-classique, les valeurs artistiques changent dans l'esprit d'un réalisme naissant. On va trouver des vertus à sortir de l'atelier – l'avancée technique de la peinture en tube permet de le quitter - et à travailler sur le motif à la campagne ; celle-ci va représenter dans son état originel une valeur en soi. L'essor du paysage réaliste va correspondre parfaitement avec la conception néo-classique de l'esquisse dénuée de valeur artistique au sens traditionnel, mais vouée à une transcription de l'apparence de la nature (Fig. 1, 2, 3). Et c'est dans ce genre considéré comme secondaire, l'étude d'après nature, où l'artiste consigne ses observations et témoigne de la réalité, que l'on retrouvera probablement le plus d'inventions à l'abri des académismes ambiants. La plupart ne sont que de modestes études non destinées à être exposées et n'appartiennent pas aux courants dominants, jusqu'à devenir même pour certains peintres un genre autonome. Les études d'après nature ont toujours existé, mais peut-être pour la première fois ces œuvres semblent créées par le regard, et non plus seulement par l'esprit, par l'imaginaire. Elles donneront naissance à une nouvelle écriture, une nouvelle syntaxe plus axée sur le singulier et le contingent. Le singulier, en s'attachant d'avantage au détail, au fragmentaire. Le contingent, en se soumettant à ce qui est là, à un moment donné, comme critère d'authenticité artistique et intellectuelle. Ces artistes ont trouvé dans la pratique de l'esquisse un moyen de manifester leur talent. Il y aura d'un côté un art grandiloquent, héritier du passé, et de l'autre un art axé sur une perception personnelle de la réalité environnante. La banalité même des sujets a stimulé l'imagination esthétique du peintre.

| 2 images | Diaporama |

Ceci n'empêchera pas Baudelaire dans sa critique du Salon de 1859, de stigmatiser les paysagistes à qui il reprochera de prendre le dictionnaire de l'art pour l'art lui-même :

« Ils copient un mot du dictionnaire, croyant copier un poème. Mais un poème ne se copie jamais : il veut être composé » (1).

C'est en vertu des mêmes principes que Baudelaire dans une autre partie de sa critique du Salon, dénie à la photographie toute qualité artistique : « Une technique qui interdit de composer, de s'ingérer dans l'organisation interne de l'image ne saurait servir de support à l'imagination. Ce culte niais de la nature, non épurée, non expliquée par l'imagination » (2).

Pourtant à l'égal de Jeff Wall, photographe contemporain, je trouve en Baudelaire et dans un texte plus tardif Le peintre de la vie moderne, les fondements et les enjeux de la photographie.

Baudelaire, agacé par la tendance générale des artistes de son temps à habiller les personnages de leurs tableaux de costumes anciens, écrira : « presque tous se servent des modes et des meubles de la Renaissance, comme David, ayant choisi des sujets particulièrement grecs ou romains, ne pouvait faire autrement que de les habiller à l'antique, tandis que les peintres actuels, choisissant des sujets d'une nature générale applicable à toutes les époques, s'obstinent à les affubler de costumes du Moyen Âge, de la Renaissance ou de l'Orient. C'est évidemment le signe d'une grande paresse ; car il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est absolument laid dans l'habit d'une époque, que de s'appliquer à en extraire la beauté mystérieuse qui peut y être contenue, si minime ou si légère qu'elle soit. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable » (3). Baudelaire rêve d'un peintre qui saura, enfin montrer « l'héroïsme de la vie moderne », trouver la poésie dans le costume, les mœurs, les paysages urbains contemporains. « Peindre les filles, les voitures, les chevaux, c'est ce faire archiviste de la société moderne et témoigner de la beauté de l'art pour l'éternité » (4).

Et cette capacité à témoigner de son temps, la photographie le fera en abondance avec toutes les ambiguïtés de ce nouveau média. Dans son rapport à la Chambre des Députés du 3 juillet 1839 et à l'Académie des Sciences du 19 août de la même année à Paris, François Arago (1786- 1853), mathématicien et astronome réputé, député républicain et secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, défend la photographie comme un instrument au service de l'art et du savoir, soulignant là le statut ambigu qui sera le sien durant tout le XIXe siècle. Sa présentation de l'invention comme technique à usage documentaire vise à faire accepter par une majorité de députés et d'académiciens l'achat par l'État français du procédé mis au point par Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851). François Arago a en effet compris que la représentation photographique se doublait d'un formidable pouvoir d'appropriation symbolique des êtres et des choses dans laquelle, du plus petit au plus lointain, le banal devient étrange et beau le disgracieux.

L'acte de naissance de la photographie sera donc marqué du sceau documentaire.

Les premiers usages documentaires de la photographie satisfont des besoins qui existaient déjà avant son invention. Pourtant, après un premier engouement, elle décevra par ses manques de qualité technique, mais une fois qu'elle aura atteint les qualités descriptives nécessaires, une nouvelle définition du cliché documentaire sera donnée en ces termes : « celle d'une image qui doit pouvoir être utilisée pour des études de nature diverses, d'où la nécessité d'englober le maximum de détails possible. Toute image peut à un moment donné servir à des recherches scientifiques. Rien n'est à dédaigner ; la beauté de la photographie est ici chose secondaire, il suffit que l'image soit très nette, abondante en détails et traitée avec soin pour résister le plus longtemps possible aux injures du temps » (5) (Fig. 4 et 5). C'est pourtant cette « chose secondaire » la beauté du document qui retiendra ici mon attention. Toutes les images présentées ici témoignent de cette mission fondamentale assignée à la photographie : enregistrer, reproduire, sans interpréter et qui l'exclut de facto du champ des beaux-arts, il s'agit souvent de commandes précises en particulier de l'État - qu'il soit français, Second Empire, Troisième République, ou américain, armée du Nord lors de la Guerre de Sécession ...

| 3 images | Diaporama |

Et ne croyez pas que ce soit seulement le regard rétrospectif que je peux porter, coloré de l'histoire des avant-gardes du XXe siècle où c'est le spectateur qui fait l'œuvre, qui me permet de dire que le documentaire n'exclut pas l'esthétique (Fig. 7). À aucun moment au XIXe et au début du XXe siècle, il n'est question pour ces images de témoigner d'une esthétique. Non seulement le documentaire ne constitue pas un genre artistique, mais il en est la négation. L'art photographique de l'époque et particulièrement à partir de 1890 est tenu par des amateurs éclairés, souvent de la grande bourgeoisie, regroupés dans quelques sociétés prestigieuses de photographie en Europe et aux États-Unis. Ceux-ci acceptent mal les évolutions techniques du média qui démocratisent son utilisation, transformant ce qui était une pratique pour initiés, en un loisir accessible à tous tandis que les images se multiplient dans les journaux. Les pictorialistes, puisque c'est ainsi qu'ils se nommeront, s'inscrivent dans la recherche des impressionnistes et des naturalistes mais aussi paradoxalement, dans le symbolisme (Fig. 8, 9). Au vérisme de la photographie, ils opposent les effets de lumière, le flou, le grain des papiers. Sacrifiant les détails, adoucissant les contours, leurs photos rappellent la peinture ou la gravure. Le projet des pictorialistes n'est pas d'imiter la peinture mais de conférer à l'image photographique le statut d'œuvres d'art. Ils puisent leur inspiration dans le passé et selon des critères plutôt conservateurs. En dépit de belles réussites dont on peut voir ici quelques images, le pictorialisme renvoie à l'art pompier de l'époque par son emphase, son sentimentalisme, son goût du pittoresque et sa manière d'être hors de son temps.

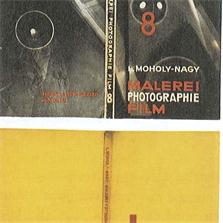

Au milieu des années vingt, le pictorialisme qui dominait la scène photographique depuis la fin du XIXe siècle, est unanimement rejeté sauf de certains portraitistes professionnels et clubs d'amateurs. Tout le monde est d'accord pour condamner la simulation du flou impressionniste, la retouche au pinceau, l'usage des gommes bichromatées, des pigments et des vernis, et pour en appeler à un art photographique spécifique, à plus de « pureté ». Les deux pôles contraires, art et document, jusqu'alors inconciliables, se trouvent délibérément associés. Non seulement les deux termes ne s'excluent plus mais ils sont rapidement perçus comme indissociables : on va parler « d'art documentaire » oxymore parfait. À partir de là pourtant, les définitions les plus contradictoires de cette pureté se font jour. En Allemagne, la rupture avec la tradition est nette : c'est la très expérimentale Nouvelle Vision promue principalement par Moholy-Nagy, alors professeur au Bauhaus, qui cristallise dans un premier temps les espoirs d'une photographie nouvelle et pure. En 1925, date de la parution de Malerei Fotografie Film de Moholy-Nagy , elle commence à propager ses effets spectaculaires : plongées et contre-plongées, très gros plan, photogrammes, photomontages. II s'agit moins de créer des œuvres d'art au sens traditionnel du terme que d'ouvrir et de libérer la vision humaine, à l'aide d'un appareil-photo conçu avant tout comme un appareil de perception, une prothèse visuelle permettant d'avantage et mieux . Très vite cette nouvelle vision s'épuise, l'enthousiasme pour la technologie qui soutenait l'utopie d'un renouvellement de la vision par la m achine a fait place à une certaine désillusion, et les ambitions assignées à la photographie sont revues à la baisse. Et surtout, la grande vulgarisation des procédés de la Nouvelle Vision les a vite pétrifiés en recettes formelles, perçues comme un nouvel académisme et une forme moderne de pictorialisme, fut-il cubiste ou abstrait.

En parallèle et toujours en Allemagne, va émerger un autre courant qui va se formuler en ces termes : « Ce n'est que s'il accepte humblement, la spécificité documentaire de son médium, s'il s'éloigne de tout effet d'art pour se rapprocher de la vision mécanique de son appareil, que le photographe a une chance d'accéder au grand art. La volonté d'accepter le monde tel qu'il est, de ne rien changer au motif tel qu'il se présente à l'appareil. » (6). Après des décennies de photographie d'art éloignée du réel par le travail en studio, que ce soit dans les mises en scène du portraitiste professionnel, dans les retouches des pictorialistes ou dans les expérimentations des avant-gardes, le documentaire prétend se confronter de nouveau avec la réalité la plus brute. Trois modèles incarneront cette voie de la simplicité : Atget, Sander et Evans.

Avec Eugène Atget on glisse du document à l'œuvre d'art. Modeste photographe français, fournisseur auto-proclamé de « documents photographiques pour artistes », l'homme fut érigé à sa mort en 1927 comme un des créateurs majeurs du monde photographique, l'égal dans son domaine d'un douanier Rousseau ou d'un Cézanne. Atget aurait pu dire comme Cézanne : « je suis le primitif d'un art ». Possédant une technique ordinaire, il ignore le flou et la surimpression. Son art est exempt d'astuces professionnelles. Son apport réside dans la vision, dans l'économie des moyens employés, dans le choix des thèmes, des sujets, des motifs, de leurs mises en valeur . Il dote ainsi ses photos sur les activités et les décors d'une ville en pleine mutation, d'une esthétique radicalement fonctionnelle, définie par son média. Entre 1897 et 1927 Atget va suivre les transformations du vieux Paris qui a résisté à l'assaut des grands boulevards tracés par Haussmann trente ans plus tôt. Il photographie souvent au petit matin quand les rues sont désertes, ce qu'il y a de plus typique, de pittoresque dans la ville et ses environs. Ce qui frappe en revanche c'est l'absence et l'évacuation des indices de modernisme dans Paris : rien des entrées de métro, rien non plus de la tour Eiffel, symbole par excellence du développement de la société industrielle. On peut dire de lui qu'il est un archiviste du regard, faisant l'inventaire des choses à travers des sujets aussi divers que les petits métiers de Paris, les boutiques et étalages, les intérieurs parisiens, les environs de Paris, allant jusqu'aux jardins et châteaux de Versailles, Saint-Cloud et Sceaux (Fig. 12, 13 et 14). Ses images ne pourraient être réduites à des purs produits documentaires, ni assimilés à des œuvres d'art en tant que telles ; leur force naît de cette ambiguïté et de leur caractère ouvert, qui se dérobe à toutes définitions.

| 2 images | Diaporama |

Le cas de Sander, photographe de Cologne, qui naît en 1876 doit encore beaucoup aux théories positivistes et physiognomoniques du XIXe siècle. Cette « science » avait pour objet la connaissance du caractère d'une personne d'après sa physionomie. Propriétaire d'un studio de portrait commercial, Sander poursuit en parallèle une œuvre gigantesque à visée artistique Les Hommes du 20e siècle. En 1910, il se trouve en mal de clientèle bourgeoise et va chercher une nouvelle source de revenus à la campagne, offrant ses services aux familles paysannes. Cet élargissement social s'accompagne d'un changement formel. Il abandonne les gommes bichromatées et tous les signes de la photographie d'art. Il se détourne de la simulation du naturel domestique cher au portrait photographique bourgeois (on lit, on fait de la musique, on s'occupe des enfants), pour revenir au portrait le plus convenu en apparence : des vues frontales ouvertement posées sinon rigides, et souvent prises en extérieur. À partir de là va naître un projet artistique colossal, consistant à dresser le portrait de la société de son temps en rassemblant les figures types de toutes les classes et de tous les métiers, réalisant une véritable coupe sociologique de la société allemande. Cette banalité apparente d'une photographie réduite au minimum : frontalité, pas de dramatisation par la lumière, pas d'effets de pose, ni de théâtralité, n'a pas manqué de susciter certaines critiques allant jusqu'à taxer d'imposture la prétention à l'art d'une œuvre d'une telle platitude et d'une telle pauvreté formelle. L'œuvre en cours sera montrée pour la première fois en 1929 et publiée la même année sous le titre Antlitz der Zeit (Visage d'une époque) (Fig. 15, 16, 17, 18). Ce travail sera poursuivi jusqu'à la veille de l'apocalypse, la montée du nazisme, puis interdit car les modèles humains de la société allemande montrés par Sander ne correspondent pas aux prototypes de la race aryenne établis par l'idéologie nazie.

| 3 images | Diaporama |

En 1931, Walker Evans a 28 ans. Il est Américain et après un long séjour en Europe, il signe un article dans une revue de littérature et d'art, Hound & Horn où il s'enthousiasme pour Atget et Sander. Antlitz der Zeit y est présenté comme « l'un des futurs de la photographie prédits par Atget », « un découpage photographique de la société, un processus clinique de description sociale qui devrait être pris pour modèle et appliqué dans les autres pays dits « avancés » -entendez les États-Unis. Au-delà de quelques portraits d'esprit « Sanderien », il va décrire l'Amérique, mais sur des bases légèrement différentes : moins systématiques, et plus centrées sur l'environnement, que sur la figure humaine. La nécessité de saisir les choses avant qu'elles ne disparaissent et de les montrer dans toute leur nudité traverse aussi l'œuvre de Walker Evans. Il affirme la frontalité et la distance avec une redoutable intelligence visuelle et photographie l'architecture des villes, la vie dans le sud, les maisons des métayers, les cultures vernaculaires. Il invente le « Style documentaire » : « Il y a un style documentaire tel celui d'une photographie de police. L'art ne sert à rien et le document est utile. Donc l'art n'est jamais un document, mais il peut en adopter le style. ». Le propos ambitieux de Walker Evans n'est pas d'intégrer la photographie à l'art moderne. Il réinvente l'art moderne avec la photographie, comme les impressionnistes l'ont inventé avec la peinture. Et il le fait là ou se situe la photographie, entre les beaux-arts et les médias. Le travail d'Evans est indissociable d'une culture américaine en train de se découvrir, il est plus que Sander, nourri de modernisme littéraire et artistique. Il a assimilé les avant-gardes européennes, le cubisme, Joyce, Eisenstein mais sur fond d'une culture américaine inscrite depuis le XIXe siècle dans le quotidien.

John Szarkowski directeur du MOMA à New-York en 1971 donne une bonne description du style documentaire lors de la rétrospective de Walker Evans : « C'est à cette époque (vers 1930) que des photographes raffinés découvrirent les usages poétiques des faits regardés en face de façon brute, des faits présentés avec une telle réserve que la qualité des images semblait identique à celle du sujet. Ce nouveau style se fit appeler documentaire. C'est dans l'œuvre de Walker Evans que cette approche de la photographie a été définie le plus clairement. Son travail semblait au premier abord presque l'antithèse de l'art : il était austèrement économe, précisément mesuré, frontal, dépourvu d'émotion, sec dans sa texture, intensément attaché aux faits, caractères qui semblaient plus appropriés à un livre de comptable qu'à l'art » (7) (Fig. 19 et 20). Evans est le père de toute une génération de photographes et d'artistes américains, attachés au banal, à la poésie du quotidien et à une vision critique de la société américaine qui influencera durablement l'art américain d'après-guerre : du pop art au minimalisme, de Jasper Johns à l'art conceptuel.

| 2 images | Diaporama |

Par quelle étrangeté ces photographes qui présentent leurs œuvres comme des duplications du monde, de purs reflets, qui assurent que c'est le motif qui fait la photo, que c'est le modèle qui dicte l'image, ce réductionnisme, a non seulement engendré une suite infinie de disciples mais a aussi fourni les témoignages les plus durables sur l'Allemagne de Weimar et sur l'Amérique de la dépression ? Comment « l'effacement » radical de l'artiste a-t-il pu devenir le comble de l'art ? Ces questions ne sont pas dépassées ; elles gardent aujourd'hui toute leur actualité (Fig. 21 et 22). Après un purgatoire d'une trentaine d'année, ce style décrié sera redécouvert par une nouvelle génération de photographes américains, attachés au banal, à la poésie du quotidien et à une vision critique de la société.

Le travail photographique de Robert Adams né en 1937 relève de ce style direct, frontal, neutre et descriptif qui révèle pourtant de véritables visions du monde. La fin des années soixante marque, aux États-Unis une révolution majeure. Après de longues décennies de représentations d'un paysage américain, proche de l'Eden, d'une nature abondante et sacrée, pleine de charme et d'évasion, les photographes montreront les aspects d'un paysage qui se modifie, d'une campagne occupée, d'une transformation de la nature en un territoire dont on prend possession. Le paysage « divin » devient le paysage en tant que fait réel et concept artistique. Le paysage est devenu territoire, limité et limitatif. On appellera ces photographes « les nouveaux topographes », disant par là-même qu'ils montrent une vision plus désenchantée que leurs aînés du siècle précédent. Robert Adams sortira un livre au début des années septante : Ce que nous avons acheté : le Nouveau Monde. La série montre comment les sociétés occidentales sont condamnées à détruire la nature pour lui substituer un paysage standardisé par la consommation. Adams dit, à l'échelle d'une ville, ce qui va ravager l'ensemble des pays occidentaux. Trente ans plus tard, la série apparaît encore plus lucide, effrayante : exemple d'un style documentaire dans ce qu'il a de plus exigeant (Fig. 23, 24, 25).

| 2 images | Diaporama |

Enfin, je ne résiste pas pour terminer à évoquer trois artistes contemporains pratiquant ou se situant à la périphérie du style documentaire ou même complètement en dehors mais avec des enjeux qui n'hésitent pas à remettre en cause les acquis historiques de ce style.

D'abord, Jeff Wall, photographe canadien de 57 ans. La voie choisie par Wall est étroite. Il la qualifie de « presque documentaire ». « Comme une expérience contemplative du reportage avec les moyens de l'art ». Mais si la photo de reportage a le plus souvent pour vocation de « générer des certitudes » (8), les tableaux de Wall portent des énigmes irrésolues. Tableau, dit-il, et pas photographie. Il a l'ambition d'être « un peintre de la vie moderne », réactualisant l'expression de Baudelaire. Ou comment traiter de l'homme ordinaire, du quotidien, des marginaux, des conflits sociaux et raciaux, des questions politiques, avec les moyens de l'art. Selon lui, la photographie peut prendre en charge certaines fonctions de la peinture classique. On pourrait dire que son travail est une tentative de reconstruction d'une tradition picturale à l'ère des médias avec une dimension d'humour noir et de grotesque. Il scénarise en photos des scènes de la vie quotidienne avec les moyens du cinéma tout en distillant des références à Manet, Delacroix ou Poussin. Les artistes conceptuels qui ont cassé le dogme de la belle image héroïque en revenant aux sources du document lui posent problème. « Je viens aussi de cette famille qui contestait la photo documentaire avec les moyens du document. C'était une ouverture importante et à la fois une impasse à cause de leur attitude an ti-esthétique./ Si on nie la qualité esthétique de la photo, on la remplace par quoi ? c'est politique : je n'aime pas cette opposition presque bolchevique à l'art, à la beauté. Comme je parlais de beauté, on m'a traité de conservateur, voire de réactionnaire ; maintenant, je parle d'émotion devant une image » (9) . Ces images sont montrées en très grands formats dans des caissons lumineux afin que l'on puisse en faire l'expérience physique. Des transparents comme il dit, mais de quelles transparences s'agit-t-il?

Enfin brièvement deux photographes diamétralement opposés :

Thomas Ruff, photographe allemand né en 1955, est probablement le plus dogmatique des photographes de l'école allemande des Becher : souvent sa photographie est la démonstration de l'énoncé de départ. Ici en l'occurrence, il nous montre à l'égal de Sander, une coupe générationnelle d'allemands autour de la trentaine de la fin des années quatre-vingts. Les images sont d'une netteté absolue, de face. La lumière arrose sans dramatiser. Mais à l'encontre de Sander, les valeurs physiognomoniques ne représentent plus rien pour lui. Il nous montre tout des méandres du visage, en très grands format (140 cm x 190 cm) : la moindre ride, le moindre bouton est comme un repère sur cette carte physionomique, mais finalement, ce qu'il nous dit est que plus on en voit et moins on en sait . La photo ne fait que reproduire la surface des choses sans jamais pouvoir en saisir le contenu. Roni Horn, née également en 1955, artiste multimédia, sortira un livre intitulé « You are the weather ». Il s'agit d'une centaine d'images de son amie prises lors d'un voyage en Islande. Les photos sont toujours cadrées de la même façon et font plonger le modèle dans les différentes eaux de l'île ; on aura très vite compris qu'il s'agit d'une météo sensible et changeante mais chaque fois renouvelée (Fig. 28 et 29).

| 2 images | Diaporama |

Loin de moi l'idée de porter le dogme d'une photographie, ceci ne représente en rien les multiples voies qu'a prises la photographie. Aussi pour conclure ce propos sur la photographie et en paraphrasant Claude Simon parlant de son œuvre romanesque, je dirais : « l'image photographique peut se présenter pour ce qu'elle est : non plus la représentation d'une réalité, mais l'aventure d'une représentation ».