Préambule

Ce reporticle est extrait d’un Bulletin de la Classe des Beaux-Arts de l’Académie royale de Belgique (7-12, 2004, pp. 173 – 200.)

C'est d'un étrange paradoxe que je souhaiterais vous entretenir cet après-midi. En effet, depuis un siècle et demi surtout, l'art a su conquérir une à une d'appréciables et indispensables libertés. Courageusement et souvent au prix de multiples désagréments : incompréhensions, oppositions, railleries, critiques malveillantes, censures et même, il faut s'en souvenir, violences et destructions. Au prix aussi de l'exploitation de ces avancées par le marché et de sa récupération par les pouvoirs financiers mais aussi politiques. Toutefois, envers et contre tout, ces libertés âprement conquises ont généré d'impressionnants chefs-d'œuvre.

Cependant, c'est au contraire à une exploration non exhaustive, je m'empresse de le dire, — ne serait-ce que de par le temps qui m'est imparti — de la contrainte librement consentie dans la peinture moderne mais contemporaine surtout, que je me propose de vous convier. Vu l'ampleur et la complexité du sujet s'il la dépassait, j'ai pensé qu'il serait en effet plus sage, moyennant quelques brèves incursions ailleurs, de limiter le propos à la peinture en tant que telle.

Je voudrais d'ailleurs insister sur le fait que cette communication n'a aucunement la prétention de démontrer quoi que ce soit mais plutôt de susciter une réflexion fondée sur un constat établi à titre tout à fait personnel. Du reste, n'étant ni historien de l'art, ni critique, le plasticien que je suis se trouve cet après-midi dans la situation, un peu inconfortable, d'un historien auquel on demanderait de réaliser un tableau ou une sculpture. Il se permettra par conséquent de solliciter votre bienveillante indulgence et vous en remercie.

Contrainte librement consentie. Il importe ici d'éviter, tant que faire se peut, toute confusion entre style et contrainte. Le style — entendons par là la « manière » personnelle de travailler d'un artiste grâce à laquelle on l'identifiera aisément sinon d'emblée — le style n'est pas ou n'est pas nécessairement la conséquence d'une contrainte que l'artiste s'imposerait. Et si certaines formes de contraintes génèrent un style, ce n'est pas toujours le cas. Au contraire même parfois. Nous y reviendrons.

Se forger un style, une manière de peindre, et s'y tenir plus ou moins naturellement résulte, le plus souvent, d'un choix conscient ou non, fait par l'artiste, du véhicule d'expression selon lui, selon sa sensibilité, le plus adéquat, le mieux adapté à poursuivre un objectif inscrit dans la durée, fût-il peu précisé, fût-ce même à son insu, tandis que la contrainte librement consentie résulte de la décision de l'artiste de s'imposer un programme rigoureux parce qu'il le considère comme indispensable au développement éthique et esthétique de son œuvre.

La différence entre le style résultant d'un véhicule d'expression spécifique pour lequel l'artiste a opté et la contrainte qu'il s'assigne volontairement n'est pas toujours précise mais suffisante, tout de même, pour, le plus souvent, ne pas les confondre. Même si existent certaines lisières à proximité desquelles j'aurais tendance à localiser, en tout simplicité, mon propre travail de plasticien. Bien entendu, je ne parlerai pas ici des contraintes traditionnelles comme il en existe aussi en littérature (l'alexandrin, le sonnet... ), en musique, et a fortiori en architecture, architecture que Jean Barthélemy assimilait ici même, il y a quelques années, à l'art de sublimer les contraintes.

Non davantage, on s'en doutera des circonstances matérielles donc non librement consenties qui conditionnent une méthode, une technique : on songe à Matisse, âgé et malade, contraint de découper des papiers gouachés pour composer, par collage, les œuvres admirables de la fin de sa vie dont beaucoup de créateurs se réclament à juste titre. On l'aura perçu, c'est aux contraintes librement consenties auxquelles se sont assignés certains artistes du XXème siècle que j'ai souhaité consacrer l'essentiel de mon propos. Piet Mondrian, par exemple, me semble déjà bien illustrer cette notion puisqu'il s'imposait, dès 1920 environ et jusqu'à sa mort en 1944, l'utilisation exclusive du noir, du blanc et des trois couleurs primaires : bleu, jaune, rouge, de la ligne droite verticale ou horizontale, proscrivant ainsi la courbe et l'oblique et, outre toute référence au monde visible, les couleurs complémentaires : orangé, violet, vert ainsi que toutes nuances résultant de mélanges de tons.

| 4 images | Diaporama |

Mais l'une des démarches les plus concernées par la thématique de cet exposé se trouve être l'œuvre du polonais Waslaw Szpakowski, né à Varsovie en 1883. Dès 1900, parallèlement à sa carrière d'architecte, ce contemporain des constructivistes et des premiers abstraits géométriques — mais qu'il ne connaît et ne fréquentera pas — poursuivra dans l'ombre une quête graphique surprenante uniquement basée sur l'infinitude de la ligne droite que ne brisent, sans jamais l'interrompre, que des angles droits. Et ceci, plus de cinquante ans avant les premiers signes avant-coureurs du minimalisme. Jamais, il ne dérogera à l'étude de cette ligne continue, tracée au crayon ou à l'encre de Chine sur la feuille blanche ou le papier calque. Les conséquences de ces propositions graphiques sont remarquables, à la fois simples et complexes.

Dans un texte émouvant, sa fille, Anna Szpakowska raconte qu'étant petite, il la forçait à regarder l'un ou l'autre dessin : « Là, regarde, voici le début. Suis la ligne à présent. Oui, n'interromps pas. » Et, quand, toute raidie, épuisée par ces retraits, ces détours inattendus, ces concentrations, je trouvais l'issue de la ligne, il triomphait : « Tu vois, comme c'est simple, mais il t'aura fallu 935 mouvements pour trouver le sens » (2). Cependant, ce solitaire novateur adepte de la ligne et de l'angle droit portait aux éléments de la nature, qu'ils soient visuels ou sonores, à son organisation, à ses cycles, un intérêt quasi mystique. Son aventure visuelle intense est sans doute celle d'« un poète, convaincu qu'un répertoire plastique limité et rigoureux peut non seulement transposer mais perpétuer l'émotion que les grands rythmes naturels éveillent chez l'homme » (3). Ces méthodes graphiques — Szpakowski était aussi musicien, excellent violoniste — ne s'interrompront que dans le silence de la mort, survenue en 1973, dans sa quatre-vingt dixième année. Si Szpakowski a consacré sa vie à la ligne ininterrompue, on peut affirmer que l'allemand Josef Albers a dévolu une grande partie de la sienne au carré auquel il rendit hommage par « l'autonomie de la couleur comme moyen d'organisation plastique ». En effet, après une brillante carrière de pédagogue au Bauhaus puis au Black Mountain College, deux des plus prestigieuses écoles d'art du XXème siècle, Albers, né en Allemagne en 1888 et exilé aux États-Unis dès 1933 suite à la fermeture du Bauhaus par les nazis, entama en 1949 la fameuse série Hommage to the square qu'il poursuivra presque exclusivement jusqu'à sa mort en 1976.

Tous les tableaux de cet immense ensemble consistent en trois ou quatre carrés imbriqués les uns dans les autres, légèrement décentrés vers le bas, peints de différentes tonalités proches ou éloignées, parfois de différentes valeurs de la même couleur dont l'interaction produit des sensations optiques qui annoncent ce qu'on a appelé « op art » et qu'Albers nommait la « peinture perceptive ». Son influence sur plusieurs générations de plasticiens sera prépondérante.

Après la ligne et le carré, je voudrais évoquer la lettre et un artiste, belge cette fois, Gaston De Mey, né en 1933 qui, depuis 1968 se consacre exclusivement aux 26 lettres de notre alphabet même si, depuis 1993, il intègre aussi dans son œuvre les caractères grecs, cyrilliques et hébreux. Détournant ces signes de leur fonction originelle, il les recycle en éléments plastiques constitutifs de compositions construites avec élégance et rigueur. Une économie de moyens qui illustre peut-être, comme le suggère Hugo Bousset, une certaine « illisibilité du monde » (4). Je disais plus haut que si de la contrainte librement consentie découlait souvent un style, ce n'était pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que Jacques Lennep s'est astreint pendant 6 ans à accomplir chaque jour, sur une feuille de format DIN A4 ce qu'il appelle ses « devoirs quotidiens » que son vocabulaire plastique s'en est trouvé fondamentalement modifié. C'est parfois même le contraire : je pense à des plasticiens qui se sont obligés à inventer des techniques, voire des outils pour, précisément, renoncer au style qui était le leur en évacuant certaines habitudes qu'ils considéraient comme mauvaises. Le peintre belge Filip Francis s'est ainsi confronté à toute une série de contraintes techniques : peindre à la main gauche ou des deux mains, peindre dans l'obscurité, fixer le modèle en s'interdisant de regarder la toile sur laquelle il intervient ou n'en fixer des yeux que le haut ou le bas, etc. C'est ainsi qu'à sa manière, il a « représenté » nombre de chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art conservés dans les plus grands musées du monde. On imagine la réaction des visiteurs du Louvre ou du Prado, habitués à observer les copistes besogneux, découvrir, dans le même contexte Filip Francis à l'œuvre, peignant presque à l'aveugle. Mais je m'en voudrais de ne pas évoquer une autre exploration de Francis, moins spectaculaire mais très subtile, relative à ses travaux sur la désaturation des couleurs mais dont les résultats sont quasi impossibles à photographier et au sujet desquels je vous renvoie à l'excellent texte de Jean-Marie Klinkenberg dans le catalogue de l'exposition Filip Francis au Centre d'Art Nicolas de Staël de Braine-L'Alleud en 2000 (5)

Dans les années quatre-vingt, le français Lucas L'Hermite élabore, sous le titre Hier aujourd'hui un travail de mémoire sur une même toile réalisée en deux jours. Après l'exécution de la première surface la moitié de la toile blanche sur laquelle est appliquée avec un coton une poudre de noir d'acétylène — celle-ci est cachée. La seconde surface est réalisée le lendemain selon la même technique. On pense aussi — mais dans le domaine littéraire surtout aux « Cadavres exquis » des surréalistes, aux cut-up de Bryon Gysin (peintre également) et de Williams Burroughs, vers 1959, aux permutations du même Gysin, aux expériences de L'OuÌipo (Ouvroir de littérature potentielle) créé en 1960 par François le Lionnais et Raymond Queneau l'auteur de Cent mille milliards de poèmes tout en remarquant que les membres de ce groupe n'ont jamais caché leur horreur de l'aléatoire.

L'œuvre oulipienne la plus célèbre consiste en un lipogramme : le livre de Georges Perec intitulé La Disparition, paru chez Denoël en 1969 où l'auteur avait éliminé la lettre « e » des plus de 300 pages que comporte le volume.

Pour l'anecdote, je rappellerai que le contraire d'un lipogramme, qui consiste donc en une œuvre littéraire dans laquelle l'auteur s'astreint à ne pas faire entrer une ou plusieurs lettres de l'alphabet, est un pangramme : séquence de langage qui contient toutes les lettres de l'alphabet ; celui donné en exemple par les membres de l'Oulipo sans doute pour sa brièveté est : « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume ». Ce pangramme était amplement utilisé puisque la phrase servait traditionnellement de modèle aux vérificateurs de machines à écrire pour contrôler les caractères de chacune des 26 lettres de l'alphabet.

Le domaine musical a lui aussi été particulièrement concerné par l'application de principes contraignants prédéfinis mais bon nombre de mes confrères en parleraient beaucoup mieux que moi.

Pour en revenir à la peinture, puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici, mentionnons aussi quelques plasticiens qui se sont plu, souvent ou parfois, à convoquer l'aléatoire, le hasard, dans le cadre de leurs travaux. C'est lors d'un long séjour à Paris, au début des années cinquante que, sans doute influencé par Hans Arp et Sophie Taeuber qui laissaient volontiers l'aléatoire investir leurs œuvres — je pense au Bois gravé selon les lois du hasard de 1917 — qu'à son tour le jeune Ellsworth Kelly expérimente ces mêmes « lois » notamment en projetant sur un panneau des fragments découpés de dessins à l'encre avant de les reproduire tels quels à l'huile ou en alignant, sans ordre déterminé, jusqu'à 1500 carrés de couleur en rangées superposées agencées en « grille ».

C'est également au début des années cinquante que les premières œuvres de François Morellet laissent apparaître sa volonté de remettre en question l'art dans sa réalité et sa relativité objectives. Dans un contexte construit, géométrique, sa démarche hyper-rationaliste évolue à travers l'élaboration savante de réseaux linéaires superposés, de grilles, de trames - (éventuellement à illusions d'optique puisque des lignes droites y apparaissent courbes ou semblent se prolonger à l'infini). L'étonnant paradoxe de cette œuvre assumée tient sans doute à la place importante laissée par ce logicien rigoureux à l'aléatoire, au hasard sinon à l'humour. Ainsi, en 1961, il répartit sur la surface quarante mille carrés bichromes selon un ordre fortuit dicté par les numéros de l'annuaire téléphonique... Une manière, sans doute, « d'affirmer l'arbitraire total de l'acte créateur et donc de son indépendance tout en combattant l'image de l'artiste inspiré » (6).Je citerai également un autre français, Jean-François Dubreuil, constructiviste lui aussi mais sensiblement plus jeune qui, refusant d'intervenir personnellement dans la distribution des plages colorées de ses compositions se réfère systématiquement aux différentes structures que présentent les journaux à travers, par exemple, les différentes rubriques de leur « une » ou de l'ensemble du quotidien pour organiser les surfaces de ses tableaux. Si les règles du jeu qu'il s'impose varient de séries en séries, elles restent rigoureusement définies par l'analyse des journaux concernés. Ceci depuis plusieurs dizaines d'années.

| 2 images | Diaporama |

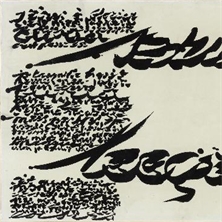

Aux antipodes de ces artistes et dans un contexte qui ne doit rien au hasard, il me plaît d'évoquer ici une toute autre démarche, celle singulière et plurielle de Christian Dotremont, écrivain, plasticien, fondateur et principal animateur du groupe COBRA. En 1950, Dotremont a vingt-huit ans. Par hasard ou par une sorte d'intuition, il manipule distraitement le manuscrit d'un de ses textes intitulé « Le train mongol » et, le regardant à l'envers par transparence et verticalement, s'aperçoit que son écriture présente des analogies évidentes avec l’« écriture d'herbe » chinoise. Il n'y retrouve ni ses mots, ni sa lisibilité. « Il s'agissait bien d'un double sens (...), la vraie poésie est celle où l'écriture a son mot à dire » écrit-il dans le numéro 7 de la revue COBRA (7). L'idée du logogramme était née. « Le programme, écrit Max Loreau, est trouvé mais loin d'être tracé. Il lui faut le temps de mûrir. Il mûrira longuement. Les premiers logogrammes voient le jour en 1962, après douze ans d'attente ». (8).

Dans le catalogue d'une de ses expositions à la Galerie de France à Paris en 1971, Dotremont les définit ainsi : « Les logogrammes sont des manuscrits de premier jet : le texte, non préétabli est tracé (j'ajouterais presque toujours à l'encre de Chine sur papier) de façon extrêmement spontanée, vive, libre, le plus souvent sans souci de l'alignement, de la distribution grammaticale, toujours sans souci des proportions, de la régularité ordinaire des lettres s'agglomérant, se distendant, et donc sans souci de lisibilité vers le spectateur (le texte étant après coup réécrit, en très petites lettres lisibles près du logogramme). Il s'agit de faire jouer aussi réciproquement que possible l'imagination graphique (lorsque l'auteur « prévoit » mentalement un texte complet, parce que bref, il lui arrive de le « modifier » au cours du traçage, par l'imagination graphique) (9). Durant dix-sept ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, Christian Dotremont ne dérogera jamais à ce processus du logogramme, faisant naître d'une contrainte rigoureuse qu'il avait choisi d'assumer une liberté à laquelle les artistes de COBRA étaient viscéralement attachés.

A propos de Dotremont et de COBRA, Pierre Alechinsky en particulier, ou Serge Vandercam, je m'en voudrais de ne pas souligner ici une autre forme de discipline à la fois contraignante et libertaire : les peintures (ou sculptures) dites à quatre mains à travers lesquelles deux, voire trois ou quatre plasticiens et/ou écrivains collaborent, parfois dans l'instant, à l'accomplissement de ces œuvres collectives à propos desquelles j'ai eu le plaisir de réaliser, à Paris et à Namur, il y a quelques années, une exposition intitulée « Cobra Singulier Pluriel » (10).

Petit retour en arrière, c'est dans le milieu des années cinquante et surtout dans les années soixante que commencent à se développer davantage diverses démarches picturales basées sur telle ou telle forme de contraintes que s'imposent un certain nombre de plasticiens. Parmi eux, le français Yves Klein, né sous le beau ciel bleu de Nice en 1928 et mort prématurément à Paris en 1962, apparaît comme une personnalité aussi singulière qu'incontournable, un personnage de légende. Non seulement parce que très jeune, il réalise des peintures totalement monochromes qu'il expose d'ailleurs dès 1954. C'est vrai qu'il n'est pas le seul à l'époque : son compatriote Claude Bellegarde, lequel l'a d'ailleurs devancé, les américains Ellsworth Kelly et Robert Rauschenberg travaillent, bien que dans un esprit différent, cette spécificité. Et n'oublions pas Malevitch, Rodtchenko, plusieurs décennies auparavant — mais, de par sans doute son sens de l'immatériel, de l'infini, de l'absolu, Klein assume différemment ce qui deviendra, tout compte fait et peut-être grâce à lui, presque un « genre » pictural ainsi que le suggère Denys Riout (11). Et puis, il nous apparaît tellement atypique : fils de parents peintres, il pratique le judo à un haut niveau, vit deux ans au Japon et y obtient le grade de ceinture noire quatrimère dan avant de devenir, en 1954, directeur technique de la Fédération de Judo d'Espagne. Avant cela, il avait découvert la cosmogonie des Rose-Croix, dont il fit partie tandis qu'en 1956, il se voyait adoubé de l’ordre de Saint-Sébastien.

Dès 1955, cet ami des Nouveaux réalistes, Restany, Arman, Tinguely, Martial Raysse... décide de se consacrer uniquement au bleu, un bleu intense, son bleu, auquel il souhaitera donner un nom via un brevet sous le titre « IKB » (International Blue Klein). La période bleue de Klein, officiellement inaugurée en janvier 1957 à la Galerie Apollinaire de Milan avec onze monochromes bleus sur bois, légèrement arrondis aux angles et tous de même format mais vendus à des prix différents, se poursuivra de manière très dense par d'autres peintures aux textures diverses, puis débordera le cadre pictural par les reliefs, les objets tridimensionnels, en particulier les éponges dont il se servait pour peindre, les interventions spatiales, les performances dont les célèbres Anthropométries — ou femmes-pinceaux enduites de bleu invitées à imprimer sur le papier l'empreinte de leur corps au son de la symphonie Monoton-Silence de Pierre Henry.

| 2 images | Diaporama |

Le journal d'Yves Klein, qui a été intégralement publié dans le catalogue de la rétrospective du Centre Pompidou de 1983, laisse entrevoir, à côté des commentaires et réflexions de l'artiste, une multitude de projets, utopiques sans doute, ne serait-ce que parce que Klein, mort à trente-quatre ans d'une crise cardiaque, n'aura pas eu le temps de les réaliser. Pour en revenir au monochrome dont Yves Klein, sans l'avoir inauguré, a tout de même plus que contribué, je l'ai indiqué précédemment, à en faire un véritable « genre pictural », je voudrais ici mentionner l'existence de quelques peintres qui, non seulement ne s'expriment quasiment que par la monochromie mais se sont astreints à ne travailler — et ce depuis des années — que sur une seule et unique tonalité, et le plus souvent sans vraiment se répéter : Bernard Aubertin (le rouge), Robert Ryman (le blanc), Pierre Soulages (le noir), Alan Charlton (le gris).

Bernard Aubertin, il ne l'a jamais dissimulé, est un disciple direct de Klein, son aîné de six ans, dont il fit la connaissance en 1957. C'est suite à cette rencontre qu'il abandonne la figuration pour se consacrer à la monochromie. Pour des raisons symboliques et esthétiques, c'est le rouge qu'il choisit. Il restera depuis fidèle à ce choix radical tout en variant indéfiniment, par le traitement de la matière surtout et les éléments extérieurs à la peinture qu'il y intègre, ses réalisations sans cesse renouvelées.

Né en 1930, Robert Ryman s'est affirmé à juste titre comme l'un des peintres américains les plus importants de sa génération. Dès la fin des années cinquante, il poursuit inlassablement l'exploration du blanc dans la peinture. Cette recherche, inscrite dans la filiation de l'expressionnisme abstrait, il la développe à travers une multitude de médias, de supports, d'outils, de factures, de modes de présentation de ses travaux d'où l'extrême diversité de son œuvre. A partir de 1965 et jusqu'aujourd'hui — moyennant de rares exceptions — il utilise des pigments blancs à l'exclusion de toutes les autres couleurs, si ce ne sont celles du support lui-même lorsqu'il en épargne des fragments ou celles de certains éléments, de fixation par exemple, qu'il inclut de manière visible dans la structure de ses œuvres. Cependant, Ryman récuse, pour ce qui le concerne, la notion de monochromie et, dans une étude qu'il lui consacre, Jean-Pierre Criqui n'a sans doute pas tort de suggérer que « les œuvres de Ryman gagnent peu à être envisagées sous l'angle de la peinture monochrome ». (12) Effectivement, il s'agit de peinture, de grande peinture, ni plus ni moins.

Comme Ryman, Soulages ne se considère pas comme un peintre monochrome. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1979, à l'âge de soixante ans que, pour la première fois, il couvre entièrement de noir une toile. Jusque-là, il s'était rendu célèbre par une peinture gestuelle, forte, vigoureuse dans laquelle à côté du blanc, du brou de noix, parfois du bleu, s'inscrivait de manière largement prépondérante le noir en de larges signes monumentaux. Lorsqu'en 1979, il peint presque par hasard une toile entièrement noire, il découvre que ce n'est pas le pigment — noir en l'occurrence — qui réfléchit la couleur mais bien la texture de la surface, traitée en haute pâte striée ou écrasée, lissée, qui modifie la lumière et fait naître, à travers la dynamique du geste inscrit dans la matière, des valeurs, des couleurs, des lumières différentes. Pendant vingt ans, après quoi il reviendra parfois au noir et blanc, Soulages ne cessera d'interroger ce « Noir Lumière » sans déroger à cette étrange et paradoxale « monochromie polychrome ».

Contrairement à Soulages et Ryman, le britannique Alan Charlton (né en 1948) assume son appartenance au genre pictural qu'est devenu le monochrome et va même au-delà : « Mes tableaux, dit-il, ne sont pas seulement des monochromes, ils sont gris aussi. Le gris est ce qu'il y a de plus important dans mes tableaux. Je n'ai jamais fait un tableau qui n'était pas gris. (13). Pourtant, je cite ici Denys Riout, « en dépit de leur indéniable ressemblance, les œuvres de Charlton, clairement individualisées, diffèrent toujours les unes des autres. Leurs dimensions, leurs formes et le gris qui les recouvre, ne sont jamais identiques. Rectangles ou carrés unis, œuvres en deux, trois panneaux ou davantage, assemblés mais néanmoins séparés par des espaces verticaux ou horizontaux (...) ces monochromes gris unis recouverts d'une matière légère passée uniformément et de manière résolument impersonnelle, offrent aux amateurs assez de nouveauté pour que Charlton ait pu intituler sans rire plusieurs de ses expositions « New paintings » (14).

| 3 images | Diaporama |

Après ces évocations de la monochromie, la thématique de mon propos exige ici de se départir quelque peu de la chronologie afin de rappeler un événement caractéristique de la fin des années soixante, époque durant laquelle, en France notamment, se détermine chez beaucoup d'artistes une volonté radicale de se démarquer du contexte ambiant. En résultent des choix esthétiques, éthiques, politiques, critiques et théoriques qui s'inscrivent comme en rupture avec ce contexte. Mai 68, tout proche, cristallisera d'ailleurs tant les questionnements des artistes que ceux de la société dans son ensemble.

C'est ainsi qu'en janvier 1967, lors du Salon de la Jeune Peinture à Paris, quatre jeunes artistes rassemblés sous le sigle B M PT — il s'agit de Buren, Mosset, Parmentier, Toroni — se manifestent de manière spectaculaire comme ils le feront à diverses reprises la même année. Si ces quatre artistes, à l'aide de tracts et de slogans — parfois contradictoires réagissent contre ce qu'ils considèrent une impasse dans laquelle s'enlise l'art, ils s'imposent curieusement un système formel qui, a priori, s'accommode mal de toute évolution.

Daniel Buren utilise des bandes verticales alternées, de 8,7 cm de large, applicables sur toile, sur papier voire, par la suite, sur n'importe quel autre support.

Olivier Mosset peint une couronne d'un diamètre extérieur de 7,8 cm et d'un diamètre intérieur de 4,5 cm au centre d'une toile blanche.

Michel Parmentier propose des bandes horizontales de 38 cm alternativement peintes et non peintes tandis que Niele Toroni applique en quinconce une empreinte de pinceau numéro 50 répétée tous les 30 cm. Si Parmentier renonce dès 1968 à la peinture ( bien qu’il y revienne en 1983) et si Mosset a cessé de peindre des cercles centraux dès 1971 pour se consacrer à un art toujours minimal, volontiers axé sur la monochromie, Buren et surtout Toroni n'ont jamais cessé de respecter l'option qu'ils s'étaient fixée tout en cherchant à diversifier leurs interventions grâce aux différents supports, aux différents lieux où ils travaillent le plus souvent in situ, Buren s'ouvrant volontiers à la troisième dimension. On se souviendra notamment de ses colonnes érigées dans les jardins du Palais Royal à Paris sous l'impulsion de Jack Lang et il semble qu'un projet intéressant devrait se concrétiser sous peu non loin du Palais de Justice à Bruxelles. À peu près au même moment, même si l'invention du label date de 1970, un autre mouvement voit le jour en France : Supports/Surfaces qui regroupe une douzaine de plasticiens dont une figure emblématique, celle de Claude Viallat (né à Nîmes en 1935). Claude Viallat a inventé, en 1966, la forme, toujours identique qui demeurera indissociable de son travail : forme neutre, non organique, non géométrique, non symbolique, non identifiable, toujours répétée au même format quelle que soit la dimension du support. En près de quarante ans pourtant, l'œuvre de Viallat n'a cessé d'évoluer grâce aux multiples expériences, aux multiples aventures qui se sont développées comme en spirale, plutôt que linéairement dans le temps à partir de cette forme étrange et de sa répétition obstinée.

Y sont pour beaucoup différents procédés d'application de la peinture : empreintes, pochoirs, solarisations, déperditions, impressions, mise à l'épreuve des éléments naturels comme l'eau, par exemple la pluie, le feu, etc. pour en revenir par la suite davantage à une technique plus picturale. Egalement l'exploration inlassable des supports : toile écrue, drap de lin, papier, tissu imprimé, bâches à motifs floraux ou géométriques, toile de tente, housses, parasols, stores à franges — et j'en passe — tout comme l'utilisation, elle aussi extrêmement diversifiée, de ces supports : interversions recto verso, pliages, fragmentations, superpositions, juxtapositions allant parfois jusqu'à de véritables patchworks etc. leurs formats variant entre quelques dizaines de centimètres et trente mètres, voire davantage, de long. Commentant l'évolution de son travail, Viallat considère que « la notion de redites, de séries et de répétitions devinrent une nécessité de fait... une toile seule n'est rien, c'est le processus qui est important » (15). Mais le résultat est là : les contraintes que s'impose encore aujourd'hui Claude Viallat : réitération infinie de la forme inventée il y a quarante ans alliée à la recherche obstinée de tous les supports possibles, conjuguées à un talent de coloriste, une lucidité impressionnante, un sens croissant de la peinture en tant que telle ainsi qu'à la densité de son œuvre font de ce plasticien l'un des artistes français les plus significatifs de son époque.

Je voudrais également mentionner, dans la foulée, deux peintres de la même génération, proches bien que sans en faire partie de Supports/ Surfaces : François Rouan et Jean-Michel Meurice.

Lorsque, dans les années soixante, François Rouan est, comme beaucoup d'autres, fasciné par les papiers découpés de Matisse, par les grands Américains mais aussi, en ce qui le concerne par Bonnard ou Klee, il ressent devant la toile une sorte de paralysante inhibition : quoi peindre et pourquoi ? La réflexion profonde qui est alors la sienne aboutit, dès 1966, non pas à une théorie ou un système mais à un processus qui, s'il s'avère vieux comme le monde sur le plan technique et pratiqué par d'autres, je l'ai expérimenté un temps moi aussi, n'en est pas moins porteur de ce qui donne corps à l'objet pictural, à son histoire, à la mémoire même de la peinture : le tressage. Il s'agit de deux toiles, généralement immergées dans un bain de teinture, éventuellement peintes puis découpées, l'une verticalement, l'autre horizontalement et assemblées l'une à l'autre par tressage, montées sur châssis avant qu'une dernière intervention picturale, qui ne retranche rien à leur aspect afocal, n'en parachève la densité.

Pendant près de quinze ou vingt ans, l'essentiel de l'œuvre peint de Rouan évoluera à partir de ce processus qui donnera, notamment, les somptueuses Portes de Rome, réalisées entre 1971 et 1976 à la Villa Médicis (que dirigeait Balthus) puis les tondos, intitulés Saisons de 1976 à 1980. Par la suite, revenu à la figuration, Rouan abandonnera progressivement le processus tout en en conservant, le plus souvent, les éléments structurels, affirmant ainsi ce que Dominique Bozo nommait volontiers à son propos « Le territoire du peintre » (16).

Si la contrainte que s'imposa longtemps François Rouan relevait du tressage, Jean-Michel Meurice, dès 1973 et jusqu'en 1982, réalise d'immenses toiles, préalablement teintées, faites d'une infinité de stries horizontales, parallèles, vivement colorées, tracées à l'acrylique d'une extrémité à l'autre de la surface. Réduisant la forme à de multiples traits de couleurs contrastées qui se répètent, Meurice lui substitue une structure homogène saturant l'espace et suggérant cette impression d'infini qui caractérise son travail.

|

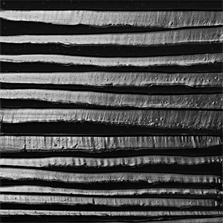

| Fig. 23 – Marthe Wéry (1930 – 2005), 33ème journée de la série "soixante journées du travail", 1976. |

Je rappelle, que c'est exactement à la même époque, à partir de 1972 même et jusqu'à la fin des années septante que Marthe Wéry, avant d'explorer la surface (et l'espace) par la couleur avec la maîtrise qu'on lui connaît, analyse cette surface par le tracé répétitif, à l'encre sur papier, de lignes parallèles horizontales ou verticales ou obliques. Le résultat de ces travaux étant le plus souvent présenté sous forme de séries par juxtaposition ou superposition. En 1976, elle présente à I'I.C.C. de Gand les « Soixante journées », c'est-à-dire soixante boîtes contenant chacune, outre une feuille blanche, le travail qu'elle s'imposa rigoureusement chaque jour durant deux mois, à savoir tracer des lignes : 1) en effleurant le papier, 2) en écrasant le papier, 3) en intervenant librement du moins par rapport à ces deux a priori.

Justifiant ce travail, Marthe Wéry faisait remarquer que « l'étalement dans le temps d'une action répétitive liée à un vécu journalier porte en soi les éléments de renouvellement et donne à cette démarche sa structure propre » (17). Ne confiait-elle pas à Irmeline Lebeer : « J'aime beaucoup les contraintes. Il faut les additionner et elles t'amènent alors à élargir les interventions. Ce sont des élargissements autant que des restrictions. Le tout c'est de rester cohérent » (18).

Avant de poursuivre, je voudrais ici marquer un temps d'arrêt et développer très brièvement une réflexion.

C'est au cours des années soixante, et même dès le milieu des années cinquante, c'est-à-dire après l'explosion libertaire incarnée par les artistes américains de l'Action Painting mais aussi, par exemple, de COBRA, après les propositions magistralement assumées des tenants de l'abstraction construite, après la naissance du Pop-art, du Nouveau réalisme et de quelques autres tendances, que beaucoup annoncèrent pour la première fois — si l'on excepte sa remise en cause par Dada et sa suite — la mort inéluctable de la peinture, annonce d'ailleurs régulièrement réitérée depuis. Or, c'est exactement à cette époque que commence à se développer un certain nombre d'œuvres basées sur telle ou telle forme de contraintes que s'imposent des artistes et ce, dans le domaine spécifique de la peinture, notamment.

S'il est vrai que certains sont ainsi sortis de l'anonymat par des moyens discutables et peu convaincants, il en est qui ont permis à la peinture de se dépasser, grâce à ces contraintes, et d'ainsi offrir à l'histoire de l'art du XXème siècle quelques-unes de ses réalisations les plus remarquables.

J'ai indiqué, en commençant, que je ne prétendais rien démontrer, j'aurais pourtant la faiblesse de soutenir la thèse selon laquelle la contrainte que s'impose un artiste est nettement moindre, en tant que telle, à ce que s'autorise, grâce à elle, l'artiste concerné. Outre certains de ceux que j'ai cités tout à l'heure, je pense à des peintres aussi différents qu’Ad Reinhardt, Simon Hantaï et Roman Opalka dont les démarches picturales sont apparues comme les plus brillantes contradictions aux allégations selon lesquelles se mourrait la peinture. L'évocation de ces artistes nous oblige à nouveau à quelque peu remonter dans le temps.

À la fin de sa vie, en mars 1965, à l'occasion d'une triple exposition New-Yorkaise, Ad Reinhardt — que ses contemporains, qui le craignaient, surnommaient « Le moine noir » - publie dans la revue Art News une auto-interview. Cinquième question : « Est-il vrai que pendant douze ans, depuis le début des années cinquante, vous ayez peint uniquement des tableaux noirs et que pendant cinq ans, depuis le début des années soixante, vous n'ayez réalisé que des tableaux noirs d'une seule taille, carrés, de cinq pieds sur cinq ? demandai-je. « Oui » dit-il. De fait.

Ad Reinhardt est né en 1913 à Buffalo (USA) d'ancêtres immigrés russes et allemands. Sa carrière fut relativement courte puisqu'il meurt à New York en 1967. Après des études d'histoire de l'art à la Columbia University (dont il sort diplômé en 1935) il s'initie à la peinture puis participe à divers mouvements et activités d'avant-garde, notamment l'association American Abstract Artists. Par la suite, il sera du fameux groupe des Irascibles immortalisé en 1951 par l'historique photographie de Nina Leen où l'on reconnaît entre autres, outre Reinhardt, les célèbres de Kooning, Motherwell, Newman, Pollock et Rothko. Il est évidemment intéressant d'observer la diversité des personnalités qui se côtoyaient alors au sein des mêmes cénacles. Il suffit, par exemple, de comparer l'art de Pollock à celui de Reinhardt pour s'en convaincre.

La peinture de Reinhardt ne fut jamais figurative, ni expressionniste, ni surréaliste. En effet, dès 1935, encore étudiant, il adopte pour toujours l'abstraction. Il s'agit tout d'abord de tableaux géométriques dans la lignée du cubisme synthétique. Dans les années quarante, Reinhardt modifie radicalement son approche en peignant par petites touches libres juxtaposées et superposées selon le principe du all-over — on pourrait percevoir ici l'influence de l'orient et de Mark Tobey - avant de revenir, à la fin de la décennie à un vocabulaire géométrique puisqu'il s'agit de grilles de rectangles de couleur parfois affirmée, mais dont les éléments, sur le plan chromatique, se différencient les uns des autres de manière très ténue, parfois imperceptible. En 1953, il peint son dernier tableau de couleurs vives. Il est désormais à l'apogée de son art. C'est aussi à peu près à cette époque que Reinhardt adopte définitivement le carré, sans doute pour sa neutralité, avant de le généraliser à partir de 1960, époque à laquelle il entreprendra ce qu'il nommera les Ultimates paintings parfois appelées aussi Black paintings dont la première date, elle, de 1953. Durant sept ans, jusqu'à sa mort, jamais il n'y dérogera, peignant, repeignant obstinément le même tableau, en apparence du moins.

Il s'agit d'huiles sur toiles, de 152,4 sur 152,4 cm divisées en neuf carrés égaux, souvent à peine discernables. Saturées de rouges, verts, bleus, elles apparaissent noires ou à la limite du noir, des noirs devrait-on dire plus justement car de multiples nuances s'y juxtaposent où se succèdent.

Ainsi que l'observe Denys Riout (19) et bien que l'on puisse selon moi y déceler certaines contradictions si on les prend au pied de la lettre, la décision de se consacrer exclusivement aux Black paintings trouve son explication doctrinale dans les « Douze règles pour une nouvelle académie » édictées par Reinhardt et publiées dans Art News en mai 1957. Elles sont formulées sur le mode d'affirmations négatives destinées à laisser la peinture absolument libre. Ces douze règles techniques ne disent jamais ce qu'il faut faire, mais elles pointent ce qu'il convient d'éviter et explicitent les raisons de ces rejets. J'en extrais ce qui suit :

« Aucune texture, pas de trace de pinceau ou de calligraphie, aucune esquisse, aucun dessin, aucune forme, aucun dessin d'étude (« le dessin est partout ») aucune couleur, aucune lumière, pas d'espace, pas de temps, pas de dimension ni d'échelle, aucun mouvement, aucun objet, aucun sujet, pas de matière... Reinhardt veut bannir de la surface de la toile ce qui n'est pas la peinture car ce qu'il aime dans la peinture, c'est la peinture » (20). On l'aura compris, Reinhardt peint pour la peinture elle-même, exclusivement, et veille donc à isoler l'œuvre de toute référence extérieure comme de toute trace du processus qui l'a engendrée.

En ce sens, il est on ne peut plus éloigné des tenants de l'expressionnisme abstrait qui sont ses contemporains et se trouve être le précurseur de l'art minimal même si les préoccupations des minimalistes sont purement formelles tandis que le programme de Reinhardt est aussi un programme de vie mais aux antipodes, quoiqu'en disent certains, de Marcel Duchamp. De même, ceux qui verraient en lui un nihiliste réducteur se tromperaient lourdement : Reinhardt n'a pas tué la peinture et s'il l'avait tuée il l'aurait fait par amour.

Non, le coloriste qu'il était paradoxalement, ne se répétait pas, il poursuivait son œuvre jusqu'à la perfection. Ainsi, les « ultimes » peintures, je cite à nouveau Denys Riout (21) « ne seraient peut-être pas « ultimes » non plus, s'il est vrai que toute fin se transforme toujours en point de départ : « Last must always be secretly the first », disait Reinhardt ». Son intelligence, sa culture immense, sa lucidité, sa parfaite connaissance du contexte artistique, ses affinités philosophiques avec la pensée orientale (il ne cessera jamais de confronter l'art occidental à l'art oriental), la progression patiente, presque janséniste, et obstinée de son art font du « moine noir » le peintre célèbre le plus méconnu du XXème siècle.

En 1922, neuf ans après Ad Reinhardt, naît dans le village de Bia, non loin du Budapest, Simon Hantaï. Sa famille appartient à la communauté Souabe, catholique, originaire d'Allemagne du Sud mais immigrée de longue date en Hongrie. II s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Budapest alors que vient d'éclater la guerre et sera arrêté par la Gestapo pour faits de résistance. C'est pendant l'occupation nazie que, malgré les origines allemandes de sa famille, son père change leur patronyme Handl en Hantaï à consonance hongroise. Après la guerre, suite à des divergences de vues avec l'autorité prosoviétique à propos, notamment, de la liberté de l'art, il décide de quitter la Hongrie, traversera une partie de l'Italie à pied afin de découvrir in situ Piero della Francesca, Masaccio, Giotto... avant de gagner la France en 1949. À Paris, il est très vite en contact avec les surréalistes. Avec André Breton surtout qui préfacera d'ailleurs sa première exposition en 1953 à la galerie de L'Étoile scellée. En effet entre 1951 et 1955, Hantaï s'inscrit dans la mouvance de ce mouvement mais, progressivement, écarte de sa peinture toute référence figurative pour se diriger vers une abstraction gestuelle : c'est la découverte de Pollock et la rupture avec Breton qui ne peut admettre le développement de l'écriture automatique vers l'abstraction.

Mais c'est en 1958-1959 que tout bascule. Dans l'abstraction gestuelle, lyrique, le mouvement devient signe, l'improvisation et la rapidité d'exécution régissent l'acte même du peintre. Hantaï, soit par addition, soit par soustraction (grattage de la peinture fraîche), excelle dans cette sorte de danse calligraphique. Or, en 1958, Hantaï va retrouver la lenteur, l'inscription dans la durée, la réflexion. Pendant un an — 365 jours de l'hiver 1958 à fin 1959, il se consacre quotidiennement à une œuvre exceptionnelle, décisive : une toile de grand format (330 x 425 cm — la dimension du mur principal de l'atelier) en la couvrant et la recouvrant, jour après jour de textes bibliques, liturgiques et philosophiques. Chaque jour, il note le temps passé : 1.2.3. . . jusqu'à 365. C'est la célèbre peinture dite Ecriture rose conservée au Musée national d'Art Moderne du Centre Pompidou à Paris.

Pour Hantaï, la peinture gestuelle est morte. Durant la même année, il blanchit les toiles (gestuelles précisément) réalisées depuis 1955 puis les recouvre de petites touches infimes, les gratte encore, toujours par petites touches, soustractives maintenant, avec l'entour d'un vieux réveil matin aplati et ainsi, pendant de longs mois. Travail des après-midis, les matins étant occupés pour l'Ecriture rose. Durant cette année 1959, Hantaï se sera ainsi dépouillé de lui-même, de son passé, par l'oubli de soi que génère souvent le geste infime et infiniment répété. Il est enfin « délesté des « temps anciens » qu'il avait eu à parcourir » écrit Anne Baldassari dans la remarquable monographie qu'elle lui a consacré (22).

1960 : Hantaï, à trente-huit ans, est face à son destin. Le cycle de l'Ecriture rose terminé, il s'immerge pour vingt-deux ans dans la pratique exclusive qu'il s'impose : le pliage. Le pliage comme méthode. Plusieurs éléments d'un constat, conséquence probable d'une réflexion approfondie menée sans doute à la faveur de cette décisive année 1959, amenèrent Hantaï à cette démarche radicale. Tout d'abord la question : comment peindre après Matisse ou Pollock ? Si Hantaï regarde Matisse depuis longtemps, ce n'est qu'après la révélation de Pollock qu'il mesure complètement l'apport matissien : le Matisse qui dessinait dans la couleur avec des ciseaux, résolvant ainsi le conflit dessin/couleur puisque « couper dans la couleur, disait-il, c'est dessiner en même temps que peindre ». Ce Matisse dont la Chapelle du Rosaire de Vence l'émeut aux larmes.

Tandis que Matisse travaillait à la Chapelle de Vence, entre 1947 et 1951, Pollock, lui, réalisait ses célèbres peintures « all-over » à l'aide de sa technique du dripping (pas de pinceau, la peinture, très fluide s'écoule d'un récipient et se trouve projetée par un bâton que Pollock, en mouvement, comme en transe, manipule avec une étonnante rapidité). « Par cette gesticulation spontanée, improvisée, quasi automatique, il ouvre la peinture à l'espace et à l'infini de ses propres débordements » (23). Comment, dès lors, aller au-delà de Pollock ? Du geste magistral de Pollock ? Selon Hantaï par le retrait de soi, un retrait de soi qui prolongerait le silence de l'atelier de l'Écriture rose.

Comme l'a signalé Geneviève Bonnefoi, au même moment Henri Michaux faisait l'expérience d'un retrait du sujet à côté de lui-même dans l'exploration mescalinienne (24). Dans L'Infini turbulent, qui date de 1957, on peut lire : « Il a fallu larguer les amarres du confortable état premier où l'on était, sur lequel on s'appuyait et perdre ses excellentes localisations qui tenaient l'infini hors des remparts » (25). De même Hantaï répond à la question qu'il se pose en tentant de se « délocaliser », de « dépersonnaliser » la peinture, de vaincre le privilège esthétique du talent, banaliser l'exceptionnel… devenir exceptionnellement banal (26) répudier les artifices du lyrisme.

« Voir, confie-t-il à François Mathey, c'est se boucher les yeux avec les poings pour ignorer toutes les séductions ou l'école, fuir à la conquête de ce violet que ma mère portait » (27). Nous y reviendrons.

« Pour ne plus peindre comme « avant », pour ne pas non plus peindre comme « pendant », pour produire une peinture qui soit contemporaine et digne de cet « après » qui est son lot », Hantaï se place face à l'inconnu. Il se positionne en sorte de s'interdire de savoir ce qu'il va peindre. Le pliage est sa façon de renouveIer et de reposer le rapport du peintre et du champ à peindre, et la question de comment le peindre (28) ».

Bien qu'avec des moyens très différents, les travaux que réalisera dans les années nonante le français Bernard Frize se fondent eux aussi sur une volonté de dissoudre la fonction de « l'artiste talentueux pratiquant l'automatisme psychique. C'est ainsi que Frize, prenant ainsi ses distances avec l'œuvre, imaginera de multiples et inattendus procédés techniques, laissant à l'aléatoire le soin de le surprendre et se réjouissant de ce que le hasard, parfois, fasse si bien les choses. » J'opte, insiste-t-il, pour un mode de travail et la peinture en est simplement le résultat » (29). Mais revenons à Hantaï. Le pliage comme méthode — le terme de méthode, Dominique Fourcarde a raison d'y insister « est à entendre beaucoup plus pour ce qu'il autorise au peintre que pour ce à quoi il le contraint » (30) ».

|

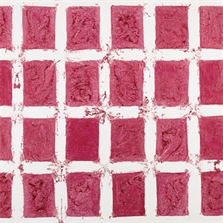

| Fig. 27 – Simon Hantaï (1922 – 2008), Tabula, 1980, 285,6 x 454,5 cm, huile et acrylique sur toile. Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, achat en 1982. |

Il ne s'agira jamais d'un système clos où l'artiste serait enfermé — le pliage comme méthode consiste à manipuler, avant de la peindre, une toile vierge, non tendue sur châssis, en y façonnant de multiples plis qui sont ensuite fermés, voire noués. Le pinceau n'aborde donc plus une surface plane mais seulement les zones convexes, restées en surface et donc accessibles et ce, de manière uniforme, sans souci de composition. Ce n'est qu'une fois dépliée que la toile, retrouvant ses dimensions d'origine, laissera apparaître les réserves, le non-peint, qui révèlera, comme en creux, la couleur éclatée pour constituer la peinture, le tableau. En vingt-deux ans, de nombreuses séries, monochromes ou polychromes, déterminées par la manière de façonner les plis se succèderont en se renouvelant de manière très diversifiée : Les Mariales ou Manteaux de la Vierge inaugurent somptueusement le cycle. Suivront les Catamurons, les Saucisses, les Meuns — on les rapprochera parfois des nus bleus découpés de Matisse — les Études pour Pierre Reverdy, les Aquarelles, les Blancs puis, dès 1972, les Tabulas.

En ce qui les concerne, je voudrais revenir un instant sur les propos de Hantaï : « fuir à la conquête de ce violet que ma mère portait ». Dans le catalogue de sa grande rétrospective de 1976 au Centre Pompidou (31), Hantaï substitue à l'habituelle notice biographique une double page reproduisant à droite une photographie de sa mère prise avant sa naissance et, à gauche, une grande Tabula bleue de 1974 photographiée avant son dépliage. Entre le tablier de la mère et la Tabula, la ressemblance est frappante. Le temps nous manque pour analyser davantage cette mise en relation, du reste Georges Didi-Huberman s'en est acquitté avec beaucoup de discernement dans un ouvrage intitulé L'Étoilement (32). Toujours en ce qui concerne les Tabulas, une autre analogie, connexe à la précédente, mérite d'être évoquée : elle concerne une Tabula de 1975 qu'Hantaï dédiera plus tard à la Madonna del Parto de Piero della Francesca et dont le texte de sa dédicace se termine par ces mots : « Les nœuds enlevés et dépliés, le capiton s'ouvre en fente partout. A la Madonna del Parto (33) ». Par la suite, certaines Tabulas, exposées en 1981 au Centre d'Arts plastiques Contemporains — Entrepôts Laîné à Bordeaux, mesureront jusqu'à dix-huit mètres sur neuf et, enfin, aboutissement sublime de ces recherches, les Tabulas-Lilas, blanc sur blanc, le blanc chaud et crayeux de la peinture sur le blanc froid et bleuté de la toile. Des blancs qui, juxtaposés, produisent dans la lumière naturelle de la Galerie Jean Fournier, à Paris, en plein été 1982, une tierce nuance, immatérielle mais présente : lilas.

Au début des années quatre-vingt, Hantaï est considéré en Europe comme l'un des peintres vivants les plus importants. Pour les artistes français de la génération suivante, notamment Buren, Parmentier, Viallat, Meurice, que nous avons évoqués plus haut, il est une référence majeure ; ils l'admirent infiniment. Sans parler de son fidèle galeriste Jean Fournier qui le soutient depuis 1955 ; la critique et les institutions le comblent : grande rétrospective au Musée National de Paris en 1976, expositions majeures à l'Abbaye de Sénanque et au Centre d'Art Contemporain de Bordeaux en 1981 puis, en 1982 : Osaka, New York, Paris encore... Lorsque la même année, il représente la France à la Biennale de Venise (il a été naturalisé en 1966) Simon Hantaï est alors au sommet de sa gloire. C'est à ce moment que, sans un mot, il quitte la scène et cesse de peindre. Comme beaucoup sans doute, je me suis souvent interrogé sur ce retrait, cet exil intérieur.

Des années plus tard, rompant le silence, Hantaï a expliqué son attitude par le profond dégoût qu'il avait ressenti, le succès s'amplifiant, vis-à-vis du marché de l'art, de l'argent, des médias, des institutions ; peut-être surtout de la récupération par celles-ci de toute création, même marginale. « Les vraies questions étaient occultées (…) c'était la seule solution, confiait-il à Philippe Dagen en 1998 (34) sinon la peinture devenait de la chose, du produit ».Si ces explications se fondent sans aucun doute sur une réalité, ces quelques lignes d'Anne Baldassari méritent aussi, me semble-t-il, d'être citées :

« Absence, silence, depuis maintenant dix ans (elle écrit cela en 1992). Les « années perdues » ? Souvent Simon Hantaï reprend ces termes, se plaît à leur ton de condamnation évasive. Il laisse effectivement s'écouler le temps, le laisse refluer. Le blanc, la lumière du blanc, l'envahissement du blanc de la toile en aiguisant une dernière fois la couleur avant de la faire disparaître, portait la peinture à un point d'insoutenable. Une beauté telle qu'il fallait la refuser. Discipline trop efficace de ce « faire » exhaussé jusqu'au parfaire » (35).

En 1998, une exposition à l'Espace Renn à Paris et un livre d'entretiens avec Georges Didi-Huberman (36) nous apprenaient que si Hantaï n'avait plus jamais peint, plié, déplié, exposé, il n'avait cessé, depuis 1982 de reprendre ses immenses Tabulas conçues pour l'exposition des Entrepôts Laîné de Bordeaux en 1981 et de les découper, de les recadrer, de les enterrer ou de les garder, les dénommant Laissées. Depuis, si ce n'est sa contribution avec Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy à un ouvrage paru en 2001 chez Galilée (37) je suis sans nouvelles de Simon Hantaï.

En 1931, neuf ans après Simon Hantaï, naît, à Hocquincourt, dans le Nord de la France, de parents polonais de condition très modeste, Roman Opalka.

Il n'a que quatre ans quand son père, contraint au chômage par la crise économique décide de retourner avec sa famille en Pologne, préférant la terrible misère polonaise à l'humiliation du chômage en France. En 1940, les Opalka sont déportés en Allemagne et y seront maintenus jusqu'à la fin des hostilités. Libérés par les Américains, ils choisissent de s'établir à nouveau en France mais rejoindront la Pologne un an plus tard. Opalka y fréquente dès l'âge de quatorze ans, une école d'imprimerie et obtient un diplôme de dessinateur lithographe avant de s'inscrire à l'École Supérieure des Arts plastiques de Lodz où l'esprit de Strzeminsky, le théoricien de l'unisme qui y enseigna, est très présent mais celui-ci, contesté par les professeurs communistes tenants du réalisme socialiste — « sublime référence » — est renvoyé peu après l'arrivée d'Opalka dans l'établissement. C'est à la faveur de son passage dans cette école qu'il découvre le Musée de la Ville qui fut, grâce au même Strzeminsky, l'un des premiers d'Europe à posséder des œuvres de la première abstraction et du constructivisme. En 1950, Opalka poursuit sa formation à l'École des Beaux-Arts de Varsovie dont il sort diplômé en 1956. Jeune peintre non figuratif, il explore plusieurs voies et s'intéresse à divers mouvements d'avant-garde. Ses Phonèmes de 1964 pourraient se comparer aux « signes » qu'Hantaï proposait en 1958 mais c'est à ses propres expérimentations sur l'infiniment petit et à l'intérêt qu'il porte sans doute à la temporalité de l'œuvre qu'il doit probablement ses Chronomes réalisés entre 1959 et 1963, époque à laquelle il démontre aussi ses grandes qualités de graveur tandis que, pour subsister, il réalise de remarquables affiches, notamment cinématographiques. Il est de plus en plus attiré par l'œuvre de Strzeminsky qu'il considère comme son père spirituel.

A propos des Chronomes, qui sont le plus souvent des temperas sur papier, Opalka s'explique ainsi : « Mes premiers essais de la captation du temps semblables mais toujours autres, différents par la nature même du geste, se développaient dans un espace bidimensionnel en remplissant par de minuscules touches de peinture noire, parfois mélangées de blanc, un fond blanc ou inversement, de peinture blanche, un fond noir, au moyen d'un petit pinceau, laissant le résultat libre. Consciemment, je m'étais efforcé de créer par des mouvements désordonnés un chaos. Après un certain temps, j'ai réalisé que j'étais porté par une tendance indépendante de ma volonté. Des relations entre divers groupes amenaient certaines formes et structures. Je décidai de les neutraliser par des ponctuations précises, (...), constituées seulement de traits, de zigzags, de points, sans me laisser détourner par cette tendance auto- organisatrice. A partir de là, les résultats ont commencé à m'intéresser et à répondre à un certain essai de visualisation du temps. Mais avec les « Chronomes » les plus avancés, les plus remplis, je me heurtais au monochrome (38).

En 1963 cependant, estimant qu'il leur manque une dimension philosophique, Opalka abandonne à regret ses Chronomes et cherche. Hantaï se demandait comment peindre après Matisse et Pollock. Opalka en arrive à penser qu'il n'est pas possible pour lui de faire un tableau après Malevitch, Pollock, Rothko et Klein (39). C'est un matin du printemps de 1965 — il attendait au Café de l'Hôtel Bristol à Varsovie sa compagne qui avait, ce jour-là, beaucoup de retard — qu'Opalka trouva ce qu'il cherchait. Pour occuper son temps, il songeait à ses Chronomes qui continuaient à l'intéresser mais sans vraiment le satisfaire. L'idée du temps qu'ils exprimaient était celle d'un temps réversible. « Je compris donc, à la table de ce Café, que la solution à mon problème — raconte Opalka - tenait dans une simple opération de substitution. J'ai réalisé qu'en remplaçant les points par des nombres, ma « captation du temps » deviendrait plus compréhensible et ses enjeux bien plus conséquents » (40). Il commencerait par le signe 1, ouvrant en haut à gauche la progression continue des nombres, remplissant entièrement la toile jusqu'au dernier, en bas à droite, avant de poursuivre sur une seconde toile en commençant par le nombre suivant et ainsi de suite. Immédiatement, Opalka comprit aussi qu'une telle décision ne pouvait être fondée que si elle était prise pour toute la vie. Autrement dit, jusqu'à ce que mort s'en suive ! Ceci explique qu'il fallut à l'artiste quelques mois pour dépasser le terrible vertige engendré par cette « assignation à vie » pour reprendre le terme de Christine Savinel dans l'excellent essai consacré au peintre (41) et tracer dans l'émotion le chiffre 1 sur le premier Détail puisque c'est ainsi qu'il nommera chaque tableau considéré comme détail d'un ensemble intitulé Opalka 1965/1— oc.

Dès 1970, il renonce à toute autre activité artistique afin de se consacrer exclusivement à sa démarche qu'il définit en ces termes : « Ma proposition fondamentale, programme de toute une vie, se traduit dans un processus de travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sa définition. Une seule date, 1965, celle à laquelle j'ai entrepris mon premier Détail. Chaque Détail appartient à une totalité désignée par cette date, qui ouvre le signe de l'infini, et par le premier et le dernier nombre porté sur la toile. J'inscris la progression numérique élémentaire de 1 à l'infini sur des toiles de même dimension, 196 sur 135 centimètres (N. B. hormis les « cartes de voyage », en effet, jusqu'en 1992, Opalka, lors de ses déplacements, poursuivait son travail à l'encre noire sur des fonds de papier au format d'environ 33 sur 24 centimètres), à la main, au pinceau, en blanc, sur un fond recevant à chaque fois environ 1 % de blanc supplémentaire. Arrivera donc le moment où je peindrai en blanc sur blanc. Après chaque séance de travail dans mon atelier, je prends la photographie de mon visage devant le détail en cours. Chaque Détail s'accompagne d'un enregistrement sur bande magnétique de ma voix prononçant les nombres pendant que je les inscris » (42).

On percevra aisément, dans ce programme — œuvre de toute une vie — miroir du temps, assignation absolue — une dimension, une qualité éthique que revendique d'ailleurs Opalka. Éthique existentielle. « Mon projet, dit-il, prendra fin dans son propre inachèvement ». Seule en effet, en décidera la mort de l'artiste, inscrite dès le tracé du l’initial à l'horizon de l'œuvre puisque, comme l'observe justement Christine Savinel « la vie se tarit au chiffre qui s'accroît (43) ». Opalka veille toujours, un Détail terminé, à commencer immédiatement le suivant : l'ultime sera donc inachevé.

On a parfois rapproché, imprudemment semble-t-il, de la démarche d'Opalka celle d'On Kawara, artiste conceptuel japonais né en 1933 et émigré aux Etats-Unis depuis 1962 qui s'est, lui aussi, imposé des contraintes liées à la notion de temps. A noter qu'On Kawara ne cite jamais l'année de sa naissance qu'il ne précise qu'en indiquant le nombre de jours qu'il a vécu, par exemple, le 21 novembre 1989, il répondait qu'il était né il y a 20.786 jours. A partir du 4 janvier 1966, il inaugure les Date paintings : il s'agit de toiles de formats très variables, au centre desquelles est peinte en blanc sur un fond uni, variable lui aussi, la date du jour durant lequel est réalisé le tableau. Très souvent, On Kawara adjoint à celui-ci, outre une boîte en carton spécialement fabriquée pour le contenir, une coupure de presse du journal local — Kawara est un grand voyageur - ainsi que d'autres éléments liés à l'endroit où il se trouve ou à ses autres activités du jour et envoie des cartes postales ou télégrammes qui attestent de la date et du lieu. Plus de deux mille Date paintings sont ainsi aujourd'hui réalisées.

Mais cette démarche se fonde sur une actualité ponctuelle, un moment précis du calendrier qui l'éloigne de celle d'Opalka, inscrite dans la continuité.

Je ne sais pas exactement à quel nombre est aujourd'hui arrivé Opalka, qui peint maintenant presque blanc sur blanc mais, se souvenant de l'émotion qu'il connut en traçant les six 6 et surtout, immédiatement après les six 9, le million, il considérait, au début des années nonante que si son travail évoluait dans de bonnes conditions, il franchirait probablement le nombre de sept millions sept cent septante-sept mille sept cent septante-sept, soit sept fois le chiffre 7, dans une quinzaine d'années.

Nous y sommes presque. Cela se passera sans doute à Bazérac, dans le Sud-ouest de la France où il s'est établi en 1979. Lui qui connut, dans sa jeunesse, tant de privations, dont celle de liberté, il aura, dans l'accomplissement de son - œuvre faut-il y voir une relation de cause à effet ? — volontairement renoncé à de multiples sources de satisfaction ou prétendues telles : renoncement à l'altérité, à la nouveauté, à toute différence non programmée, à toute expérimentation, à toute surprise sans doute. Renoncement à tout autre signe que le chiffre, à toute autre couleur que le noir, le blanc, le gris, à tout autre format de toile que celui adopté une fois pour toute, à tout autre pinceau même que le numéro O Rowney S 40 Kolinsky... Bien que librement consentie, la contrainte est sévère, mais quel résultat !

Car si l'originalité et les aspects éthique et philosophique de la démarche de l'artiste sont indiscutables, le niveau artistique dans le sens esthétique du terme l'est tout autant. On reste fasciné, comme hypnotisé, par la qualité formelle de chaque Détail, de chaque série de Détails à travers les multiples variations de ces gris somptueux et de ces « vagues de signes » (44) qui confèrent à ce « monument », l'émouvante et infinie beauté.